大学受験が迫っているにも関わらず、焦る様子も見せず、全く勉強しない。そんな我が子を見ると心配になりますよね。

「勉強したら?」と促して、素直に勉強してくれればいいのですが、実際はそんなに簡単ではありません。

実は、難関大に合格した生徒の保護者には、共通した子供との関わり方があります。

中高一貫校教師歴30年のベテランライターが、そうした保護者の特徴を紹介し、受験が迫っても勉強しない我が子に受験勉強を促すコツを、3つのタイプ別に紹介します。

このページの目次

大学受験が迫っているのに、受験生が勉強をしない5つの “本当の理由”

大学受験が間近に迫っていても、なかなか勉強に取り組めない高校生は、意外にも多いものです。皆さんのお子さんだけではありません。

私が教えている生徒でも、勉強する人とそうでない人の二極化が顕著です。

まずは、「なぜ、我が子は勉強しないのか?」その理由を知るところから始めてみましょう。

理由1:大学受験が「自分事」になっておらず危機感がない

将来の目標や志望校が定まっていないと、勉強のモチベーションが上がりません。

やりたいことを我慢してまで、何のために勉強しないといけないのかと思っているかもしれません。

正直、そのような人たちは、「大学はどこでもいい」「勉強なんてめんどくさい」と感じているものです。

偏差値の高い大学に行くことが、必ずしも全てではありませんが、「将来、どうなりたいか?」と自分のキャリアを考えることは大切なことです。

親子の対話を増やして、将来について考える機会を持ちましょう。大学での学びが自分の将来に必要だと、お子さんが実感できることが大事になってきます。

将来の目標があまりにも遠く感じられて、現実味が持てないのなら、身近な目標設定も効果的です。

特に、高校1年生、2年生なら、定期テストを目標にしてみましょう。ある程度、範囲が決まっているので、成果につながりやすいです。

勉強での成功体験がモチベーションとなり、大学受験を前向きに捉えるきっかけになります。

理由2:勉強が理解できず、何を勉強したらいいのかわからない

シンプルに「勉強がわからない」から受験勉強をしないことがあります。このケースでは、「勉強がわからない」を解消しないことには、勉強する気にはなりません。

分からない内容は人それぞれなので、皆が同じことを習う学校や塾の集団授業では解消できないかもしれません。

個別指導を利用して、分からない内容を特定し、その内容を重点的に学ぶ。このようにして、「勉強が分からない」を解消してあげると、勉強のモチベーションが高まります。

受験勉強は「基礎固め」から始めるのがセオリーです。何を勉強していいか分からないなら、基礎固めから始めてみましょう。

受験科目にもよりますが、積み上げ教科の英語と数学から取り組むのがおすすめです。英語なら、基礎固めから始めても3ヶ月で成績アップが期待できます。

詳しく知る:

理由3:何だかんだでどうにかなると思っており、焦りがない

何だかんだでどこかに合格すると甘く考えているかもしれません。

実際に、ただ大学に合格するだけなら、大学全入時代と言われるくらいなので、それ程難しいことではありません。

但し、文部科学省が発表したデータによると、令和5年の大学中退者は53,470人で、これは大学に進学した学生の2.04%に相当します。

目的意識を持たずに大学に進学しても、結局は中退してしまう可能性があるのです。大学で何を学びたいかを明確にしておきたいところです。

さらに、学校推薦型選抜や総合型選抜など、一般選抜(一般入試)以外の選抜方式が増えています。実際に、約半数の大学生が一般選抜(一般入試)以外の方法で大学に進学しています。

こうした背景から、大学受験が簡単になったと考えている人も少なくありませんが、決してそのようなことはありません。

少なくとも、基礎学力を身につけた上で、将来のビジョンがないと、一般選抜(一般入試)以外でも合格を勝ち取ることはできません。

詳しく知る:

理由4:勉強する気はあっても誘惑に負けて勉強できない

本人なりに勉強する気があっても、誘惑に負けて勉強できないケースがあります。

勉強しなくてはいけないのは分かっているのに、スマホやゲームなどの誘惑に負けてしまう。このように、誘惑に負けて勉強できない人は少なくありません。

自宅だと誘惑が多くて勉強できないなら、学校や塾の自習室を活用するなど、環境を変えるのも効果的です。

また、「スマホのアプリを削除する」「フェイスIDを解除して、パスコードを十数桁に設定する」など、様々な工夫をしている人もいます。

親も、「スマホをダラダラ見ない」などの協力も必要になってくるかもしれませんね。

理由5:少しだけ勉強して勉強したつもりになっている

少しだけ勉強して、勉強したつもりになっているかもしれません。

これまでに学習習慣がなかった人が、1日1〜2時間程度勉強して、勉強したつもりになっているケースです。

厳しい言い方ですが、大学入試では、その程度の勉強時間で成績が上がるほど甘くはありません。

また、ある程度の勉強時間を確保しても、「集中していない」「勉強方法に問題がある」などのケースでも、成績は伸び悩みます。

このように人は、「覚える」「まとめる」などのインプットや作業的な勉強がメインになっているようです。

詳しく知る:

成績上位層の生徒を持つ保護者の「我が子への接し方」3つの特徴

親としては、我が子に勉強をしてもらいたいと思うのは当然ですよね。

しかし、「勉強しなさい」と言っても、簡単には子供はやる気にはならないものです。それどころか、反発して、親子関係が悪化することにも…。悩ましいですよね。

私自身、30年の中高一貫校の教師歴をしていますが、勉強をしっかりする生徒の保護者には、共通点があるようです。

ここからは、成績上位層の親の子供の接し方を紹介します。

成績上位層の親の特徴1:勉強の大切さを上手に伝える

「東大合格者は親から勉強しろと言われたことがない」と言われますが、実際のところは、親が「勉強しなさい」と言わないでも、自主的に勉強するので言う必要がないのです。

幼い頃から「宿題は必ずさせる」「一緒に勉強する」「勉強の楽しさを伝える」など、学習習慣が身につく工夫をしてきたのだと思います。

高校生になって、「勉強しなさい」と言っても、効果はあまり期待できません。むしろ、親子の対話を重視して、子供が悩んでいる時などに、適切なアドバイスを心がけているものです。

感情的に「なんで勉強しないの?」「こんな成績なら行ける大学はないよ」などと否定的な言葉をかけることはありません。

成績上位層の親の特徴2:子供の適性を見極めて得意を伸ばす

子供の適性を見極めて、得意を伸ばすように心がけています。

人にはそれぞれ「得意なこと」や「好きなこと」があります。勉強にしろ、勉強以外にしろ、子供の得意や好きを見極めて伸ばしています。

どうしても、「できないこと」や「苦手なこと」に目が行きがちですが、そればかりを指摘していたのでは、子供はやる気を失います。

また、親の希望を一方的に押し付けることもありません。

得意や好きに目向けると、ポジティブな声かけが増えてきます。子供も自信が芽生え、苦手なことでもチャレンジしようという気持ちが芽生えるようです。

成績上位の親の特徴3:子供に任せて、子供にさせる

基本的に、子供の意見を尊重しています。親の希望を伝えることはあっても、最後は、信頼して子供に任せています。

また、できるだけ子供自身がするように促します。あれこれ手助けしてしまうと、子供の成長の機会を奪うことにもなりかねません。

誰にでも失敗はあるものです。大切なことは、失敗から学び、成長に繋げることだと思っています。

親は子供の最高のサポーター

いかがでしょうか?

親は子供のサポーターです。子供が親からやらされているようでは、望んだ成果は得られません。

親の思い通りになるほど大学受験は簡単ではないのだと思います。

思い切って勉強のことは専門家に任せてみるのも効果的です。

親は情報収集や環境整備に徹して、本当に子供が困った時にアドバイスするスタンスが理想的かもしれません。

※なお、中高一貫校は、学校ごとにカリキュラムも教材も、定期テストの傾向も異なるため、指導経験がない・少ない塾では、対応できないケースがありますので、ご注意ください

詳しく知る:

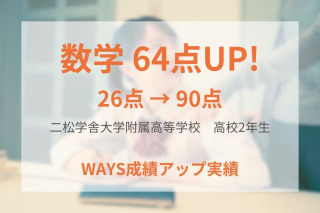

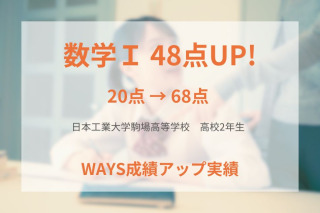

個別指導塾の活用で実際に成績を上げられた事例:二松学舎大学附属高等学校2年生(数学26点→90点)

「中高一貫校個別指導塾WAYS」で成績アップを達成した二松学舎大学附属高等学校2年生の実例を紹介します。

入塾前、高校1年2学期期末テストでは数学が26点と低迷。原因は、勉強方法が分からず、数学は何からどうやって勉強していいか分かっていなかったためです。

WAYSでは次のように指導しました。

- 定期テストで出題される教材を「周回教材」とし、試験までに3回繰り返す

- テスト前には、出来なかった問題を解き直し、理解度を高めた上でテストに臨む

その結果、高校2年1学期中間テストで数学90点(+64点)を達成しました。

詳しく知る:

勉強とは、解けなかった問題を解けるようにすること。「中高一貫校専門個別指導塾WAYS」なら、理解→演習→反復を実践する勉強で、解ける問題が積み上がります。

学校の定期テストをペースメーカーに基礎を固め、志望校対策へ移行する、WAYSの大学受験対策はこちら。

3つのタイプ別に解説!大学受験が迫っても勉強しない受験生のやる気を引き出す方法

タイプ1:親が口出ししすぎて、反発から勉強しない

子供に過剰に口出してきたせいで、子供が反発して勉強しなくなるケースです。

親としても、子供のためを思って、口出ししてきたのでしょうが、ここからは子供に任せるスタンスをとってみてください。

成績が悪いのは本人も分かっています。もしかしたら、どうしていいか分からなくなっているかもしれません。

成績不振を感情的に怒らないで、子供の得意や適性を見極めて、アドバイスしましょう。

思い切って、勉強のことは学校や塾の先生も任せるくらいがいいかもしれません。

詳しく知る:

タイプ2:自主性に任せてきているものの、いつまでも勉強のスイッチが入らない

子供の自主性に任せてきて、いつかは自分から勉強し出すであろうと思っていたが、勉強しないケースです。

このケースでは、目標がなかったり、現実を甘く捉えていたりする可能性があります。

子供との対話を増やして、将来の職業や大学について考えるきっかけを増やしてみましょう。

詳しく知る:

また、子供の友人関係に注目してください。身近に競い合う友達がいれば、友達の影響で勉強を始める可能性があります。

そうでない場合は、塾などに入れて、強制的に勉強する環境を与えるのも一手です。

タイプ3:部活や趣味に熱中しすぎて勉強しない

子供が部活や趣味に熱中しすぎて勉強しないケースです。

このケースでは、あまりに勉強しないからといって、部活や趣味を辞めさせるのは良い考えではありません。不完全燃焼感が残れば、次の目標に進めないものです。

まずは、部活なら引退時期、趣味なら中断時期を想定しておきましょう。見通しを立てておけば計画的に対応できます。

そもそも、勉強は量が大事です。部活や趣味に時間を取られれば、大学受験に不利になるのは否定できません。

だからこそ、早めの受験勉強スタートが大事になってきます。また、塾などを使って、学習を効率化するのも有効です。

詳しく知る:

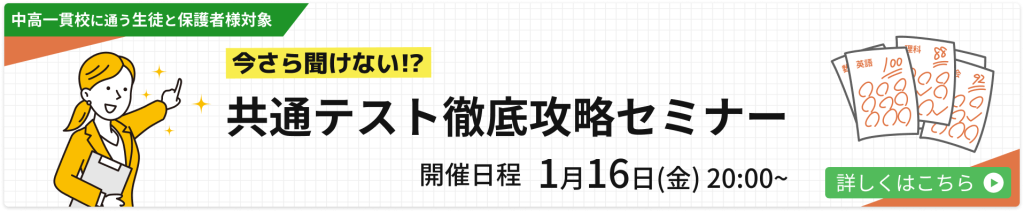

中高一貫校生の大学受験は中高一貫校専門個別指導塾WAYSへ

中高一貫校生の大学受験のサポートならWAYSへ

さて、もしもお子さんが中高一貫校生なら、『中高一貫校専門個別指導塾WAYS』が、受験勉強を始められないお子さんの解決策になるかも知れません。

WAYSは、学習習慣を確立できていない生徒に働きかけて、成績アップを達成するのが強みの塾です。

学習習慣のない人でも学習時間が確実に増える学習コーチング

学習習慣がない人は集団授業を受けても、ただ授業を聞いているだけで、実力アップに結びつけることができません。

WAYSの大学受験対策では、学習コーチングを取り入れており、学習計画の立案、進路指導、学習相談、学習管理の4側面からサポートします。

勉強を教えるだけで終わらないので、学習習慣がない人でも、確実に学習時間が増えるのです。

また、120分の指導時間は、演習メインで進めます。

演習した内容が、自力で「できる」レベルまで到達しているか、「習得テスト」で確認していくので、解ける問題が積み上がる仕組みになっています。

合格実績に自信あり!偏差値60超えの大学に多数の合格者を輩出

中高一貫校生はポテンシャルには問題がないケースがほとんどです。勉強不足が成績低迷の主因になっています。

WAYSは、学習習慣が確立できずに、成績が低迷している生徒を伸ばすのが強みの個別指導塾です。

WAYSのノウハウを使えば、学習時間を伸ばして、生徒のポテンシャルを引き出すので、高確率で成績アップに繋がります。

偏差値40台からでも、偏差値60超えの難関大学へ、多くの合格者を輩出しています。

学習習慣がなかった受験生がWAYSを活用して成績アップを達成した実例紹介

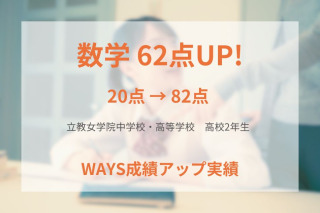

立教女学院高校2年:数学A 20点→82点(+62点)数学B 20点→72点(+52点)

入塾前、高校1年学年末テストでは数学A・Bともに20点と低迷していました。

原因は、学習はしていたものの、目的意識が曖昧で学習の質が低かったためです。

そこでWAYSでは次のように指導を行いました。

- 学校教材を使用し、出題傾向に合わせた反復練習をベースに指導を徹底

- 繰り返し演習した後、自力で解けるようになることに焦点を絞って解法を定着

- 「解ける問題」を積み上げることで自信をつけ、主体的な学習意欲を向上

結果、高校2年前期中間テストで数学A 82点(+62点)、数学B 72点(+52点)と大きく成績アップできました。

詳しく知る:

日本工業大学付属駒場高校2年:数学I 20点→74点(+54点)

入塾前、高校1年2学期の中間テストでは数学Iが20点と低迷していました。

原因は、問題演習をする習慣がなく、解答パターンを身につけられなかったためです。

そこでWAYSでは次のように指導を行いました。

- 「基礎の理解」「計算練習」「問題演習」の3ステップで学習プロセスを確立

- 解答パターンを身につけることを目的に、解き直しと類題演習を徹底

- 2時間の指導時間を集中して学習できるよう、学習態度も改善

結果、高校1年3学期期末テストで数学I 74点(+54点)と大きく成績アップできました。

詳しく知る:

「中高一貫校専門 個別指導塾WAYS」には、500校以上の中高一貫校生の指導実績があり、お子さんが通う中高一貫校にも対応できます。

左下の虫めがねマークより「学校名 成績アップ」で検索すると、学校別の成績アップ事例を探せます。ぜひお試しください!

中高一貫校生の難関大学・逆転合格なら「中高一貫校専門 個別指導塾WAYS」

親子で勝ち取った中高一貫校合格。大学受験を見据えて、6年間への希望に胸を膨らませていた方も多いのではないでしょうか。

しかし、現実には、入学後に勉強しなくなるケースも少なくありません。「せっかく合格したのに、どうして勉強しないのだろう…」と、親として辛い気持ちになりますよね。

中学受験を突破してきたお子さんに、学力的な土台がないわけではありません。問題は、勉強量が足りていないだけ。つまり、勉強不足を解消すれば、まだまだ成績アップは十分に期待できるのです。

親としては、つい口を出したくなる気持ちもあるでしょう。ですが、思春期を迎えたお子さんにとっては、それが反発の原因になることも…。

そこで頼りになるのが「中高一貫校専門個別指導塾WAYS」です。

WAYSの最大の特徴は、学校のカリキュラムに完全対応した指導。学校の勉強に集中することで基礎学力を確実に積み上げ、そのうえで志望校から逆算した大学受験対策へとつなげます。

カリキュラムの目安は「高2夏」。ここまでに学校のカリキュラムで土台を固め、そこから本格的な受験対策に移行します。これこそが、中高一貫校生には王道の大学受験対策です。

WAYSでは、学校の成績が低迷し、偏差値40台・E判定からのスタートでも、難関大学に逆転合格した生徒が数多くいます。