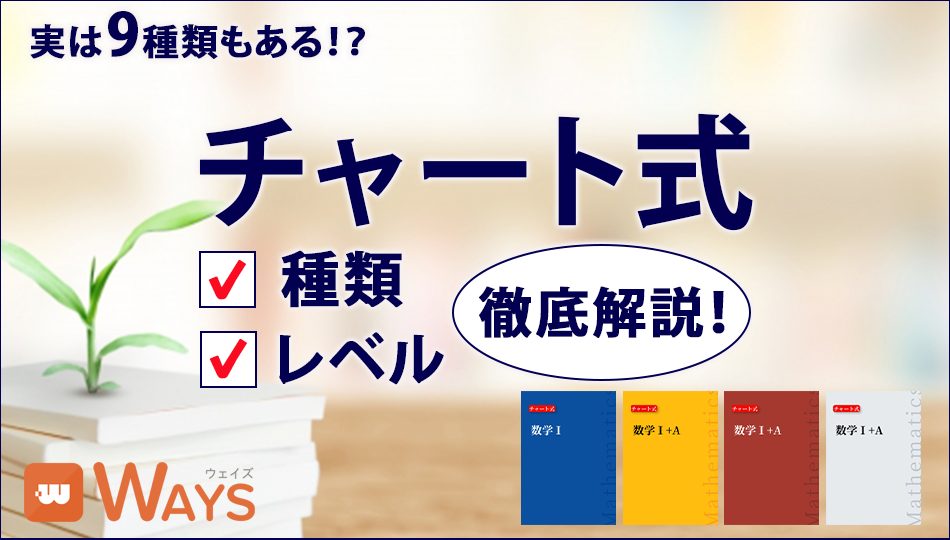

高校の数学の参考書・問題集の定番「チャート式」10種類を、「中高一貫校専門 個別指導塾WAYS」が解説。

- どれを選べばよいかわからない

- 自分に合わないレベルのものを購入してしまった

- 学校で配布されて使っているものの、うまく使いこなせていない

以上のような悩みを抱えている高校生と、その保護者様に向けて、レベルに合ったチャート式を選べるようサポートいたします。

また、チャート式は使い方・勉強法も重要です。例題と類題のみを解くなど、効率的に使う方法も合わせて紹介します。

数学の成績が伸びずに悩んでいる中高一貫校生は、チャート式を活用した成績アップ実績が豊富な「中高一貫校専門 個別指導塾WAYS」へ。

82.9%が成績アップを実現している定期テスト対策はこちら。

このページの目次

数学の参考書の定番|4色チャート

定番の4色チャートの難易度は、難しいものから順番に並べると、次の通りです。

- 赤チャート【最難関国公立・私立大対策向け】

- 青チャート

- 黃チャート

- 白チャート【もっともやさしいレベル】

詳細は数研出版のホームページ「チャート式参考書 レベル表 – 数研出版」にて確認することができます。

※2025年7月時点で、レベル表から赤チャートが削除されています。赤チャート個別ページにて最難関国公立・私立大対策向けである事実が確認できます

ただしこれは、白チャート→黄チャート→青チャート→赤チャートの順に取り組むことを推奨しているものではありません。

黄チャート・青チャート・赤チャートは重厚な問題が数多く収録されているため、仕上げるのにかなりの時間を要します。

ですので、下記のいずれかのパターンをおすすめします。

①白チャート完成→黄チャート・青チャート・赤チャートのうち、いずれか1冊

②黄チャート・青チャート・赤チャートのうち、いずれか1冊+苦手な単元のみ白チャートを併用

では、各色について、中高一貫校専門塾の立場から詳しく解説します。

基礎の白チャート

白チャートは、数学が本当にできない、数学アレルギーな人におすすめのチャートです。

解説も初学者向きですし、exercise(演習用問題)も例題も見れば解けるようになります。

授業についていきたい、テストで平均点を取りたい方におすすめです。

全ての問題ができるようになれば、共通テストレベルはクリアしたことになります。

ただし、発展的な問題は少ないため、白チャートのみでは高得点を獲得しづらいのが弱点です。

高得点狙いの人はほかの問題集と併用しましょう。

標準の黄チャート

黄チャートは、授業や教科書にはついていけているが、実践問題になるとつまずく人におすすめです。

青チャートや赤チャートに載っているような高難易度の問題は採録されていませんが、押さえておきたい典型問題を幅広くカバーしています。

また、難易度も決して低くはなく、応用力の強化にも使えます。

難関大学を志望している人にはぴったりの一冊です。

発展の青チャート

青チャートは、チャート式の中で特に人気のある参考書で、多くの進学校で採用されています。

教科書や授業もある程度余裕をもって理解でき、実践問題をどんどんこなしたい人におすすめです。

黄チャートに比べexerciseの難易度も高く、解説もかなり詳しく書かれています。

最難関レベルの大学の入試対策に向いている一冊です。

内容が難しいと感じる単元があれば、先に白チャートの例題に取り組むとよいでしょう。

最強の赤チャート

赤チャートは、教科書や授業、実践問題も難なくこなすことができ、高校数学を極めたい人向けの一冊です。

旧帝大(東京大、京都大、北海道大、東北大、名古屋大、大阪大、九州大)レベルで、数学を得点源にしたい人に最も適しています。

問題の難易度は高いものの、解説がわかりやすく書いてあり、「青よりも使いやすい」と言う生徒もいます。

ただ、すでに青チャートを持っているのなら、無理に乗り換える必要はありません。

青を持っているなら青、赤を持っているなら赤を、繰り返しやるのがおすすめです。

専門的な対策に適した6色チャート

ここから紹介する6種類のチャート式は、専門的な対策に適しているのが特徴です。

共通するのは「これ一つでは数学対策はできない」という点。

あくまで定番の4色チャートの補助的な役割に過ぎません。

基礎のスカイチャート

スカイチャートは、数学の最も基礎的な部分がコンパクトにまとまっているのが特徴です。

難易度は白チャートと同程度ですが、問題数が1/4程度と少ないため、短時間で要点の確認ができます。

定期テスト対策として、基礎の確認に使うのもよいでしょう。

ただし、白チャートの方が解説が丁寧で、体系的に問題が整理されています。

基礎からしっかり数学を勉強したい場合は、白チャートがオススメです。

大学入学共通テストの緑チャート

緑チャートは、全問マーク式の問題集です。

解き方が定められているなかで、どのように答えを導いていくかを練習できます。

共通テストだけでなく、マーク式の私立大学の入試対策としても使える一冊です。

ただしスカイチャート同様、網羅性は低いため、他の問題集と併用するのが無難でしょう。

【短期完成】大学入学共通テストの黄緑チャート

黄緑チャートは、全問マーク式の問題集で、難易度は緑チャートの例題レベルです。

大学入学共通テストの数学に強い苦手意識がある人にオススメです。

ただし、この一冊だけでは共通テストで高得点をとることはできません。

次のステップとして、緑チャートや他の問題集に取り組んでください。

入試対策の紫チャート

紫チャートには、「入試必携168」と「入試によくでるこれだけ70選」があり、前者をインプット用、後者をアウトプット用として使うのがオススメです。

「入試必携」は文系、理系で分かれており、「どの公式を使い、どのように解くか」がわかりやすくまとめられています。

「入試によくでるこれだけ70選」は、入試頻出問題や問題分析がコンパクトに掲載されています。

難易度はやや高めで、青チャートと同程度です。

国公立大学の二次試験対策本ですが、演習量が足りないため、時間に余裕があるなら青チャートを使った方がよいでしょう。

極みの黒チャート

黒チャートと呼ばれる「数学難問集100」は、前半45問、後半55問に分かれています。前半はある高校数学についての学習が完了している方なら解けるレベルです。

一方、後半55問は赤チャートよりも難易度が高く、「数学マニアなら楽しめるのでは?」というレベルの問題が並んでいます。

無理に手を出す問題集ではないでしょう。

なお、表紙に「新課程入試対応」と書かれていますが、現行の過程に対応しているわけではありません。

チャート式の使い方・勉強法

チャート式は収録されている問題数が膨大なため、効率的に学習を進めるには、解く順番を考えなければなりません。

ここでは、チャート式を使って効果的に実力をつける勉強法を紹介します。

難易度順に問題を解く

チャート式の各問題には、難易度が1から5までの5段階で示されています。

まずは、難易度1〜3の問題を集中的に解いていきましょう。

難易度4、5の問題は、基礎的な問題が解けるようになってから取り組むのがおすすめです。

自分のレベルに合ったチャート式を選んでいる場合、高難易度の問題は手ごわいでしょう。

逆に、難易度4、5の問題が簡単に解けるようであれば、そのチャート式のレベルが自分には低すぎるということです。

より高いレベルのチャート式や他の問題集に挑戦しましょう。

また、間違えた問題は必ず解き直すことが重要です。

一度解説を見て理解した気になっても、時間が経つと再び解けなくなることが多いからです。

例題と類題を中心に学習する

理想は全ての問題を解き、間違えた問題は完全に理解するまで解き直すことですが、現実的に数学に割ける時間は人それぞれ異なります。

定期試験や受験までの時間が限られている場合や、他の教科の学習に多くの時間を要する場合は、問題を絞って解くことも検討しましょう。

チャート式には多くの問題パターンが例題で紹介されているため、例題とそのページ内の類題を解くだけでもかなりの実力がつきます。

ただし、例題や類題を解く際は、解説が見えないように隠しながら取り組むことが大切です。

解説を見ながら解いても、本当の実力はつかないからです。

チャート式を使った勉強法のポイントは、自分のレベルに合わせて問題を選び、着実に学習を進めていくこと。

難易度の低い問題から始め、例題と類題を中心に学習することで、効率よく実力をつけることができるでしょう。

なお、効率的な勉強法がわからない、家で勉強できないという場合は、塾のサポートを受けるのがおすすめです。

FAQ

-

Q チャート式の白・黄・青・赤は、どのレベルの生徒がどれを選ぶべきですか?

A自分の実力と志望校レベルに合わせて1冊を「やり切る」前提で選ぶのが基本です。

・数学が極端に苦手なら共通テスト基礎までを目指せる白

・教科書レベルは理解できており難関大も視野に入れるなら標準〜応用の黄

・進学校で最難関大レベルの問題まで鍛えたいなら発展的な青

・高校数学を得点源にして旧帝大などを狙う上級者なら最難関レベルの赤

全色を順番にこなすのではなく、白→(黄or青or赤)か、黄・青・赤のいずれか1冊+苦手単元だけ白で補う使い方が効率的です。 -

Q スカイ・緑・黄緑・紫・黒などのチャート式は、どんな目的で使う参考書ですか?

Aこれらはメインではなく「補助用」として位置づけるとよい参考書です。

スカイは白と同レベルの基礎を短時間で総ざらいする確認用、緑は共通テストやマーク式入試の形式に慣れる実戦演習用、黄緑は共通テスト数学がかなり苦手な人向けのやさしい短期完成用です。

紫は頻出の解法パターンをインプット(入試必携)とアウトプット(これだけ70題)で押さえる入試対策用で、青チャートなどと併用する前提です。

黒は赤チャートより難しい超難問集で、数学を極めたい一部の受験生向けであり、多くの受験生にとっては必須ではありません。 -

Q チャート式で数学の成績を伸ばすには、どのような勉強法が効果的ですか?

Aまず自分に合った色を選び、各単元で難易度1〜3の問題から集中的に解き、正解するまで必ず解き直すことが土台になります。

そのうえで、基礎が固まってきたら難易度4・5に進み、間違えた問題は解説を読み込んでノートに整理し、日を空けてもう一度解き直します。

時間が限られる場合は、例題と同ページの類題だけを何周も繰り返し、解説を隠して自力で再現できるか確認する学習に絞ると、典型問題の解法パターンを効率よく身につけられます。 -

Q チャート式だけでは学習が続かない場合、学習塾や家庭教師を利用するメリットはありますか?

A学習塾や家庭教師を利用すると、どの色をどの順番・ペースで進めるかといった学習計画を専門家と一緒に設計できます。

また、つまずいた問題をその場で質問できるため、わからない箇所を放置しにくくなります。

さらに、解き直しや確認テストを指導の中に組み込んでもらうことで、家庭学習だけでは難しい「反復」と「定着」を仕組みとして保ちやすくなり、チャート式を活かした成績向上につながりやすくなります。

チャート式を使って成績アップ!中高一貫校専門塾の指導事例

これまでに500校以上の中高一貫校生を指導してきた「中高一貫校専門 個別指導塾WAYS」では、チャート式を使った成績アップ実績も豊富です。

中高一貫校の高校生2名の事例を紹介します。

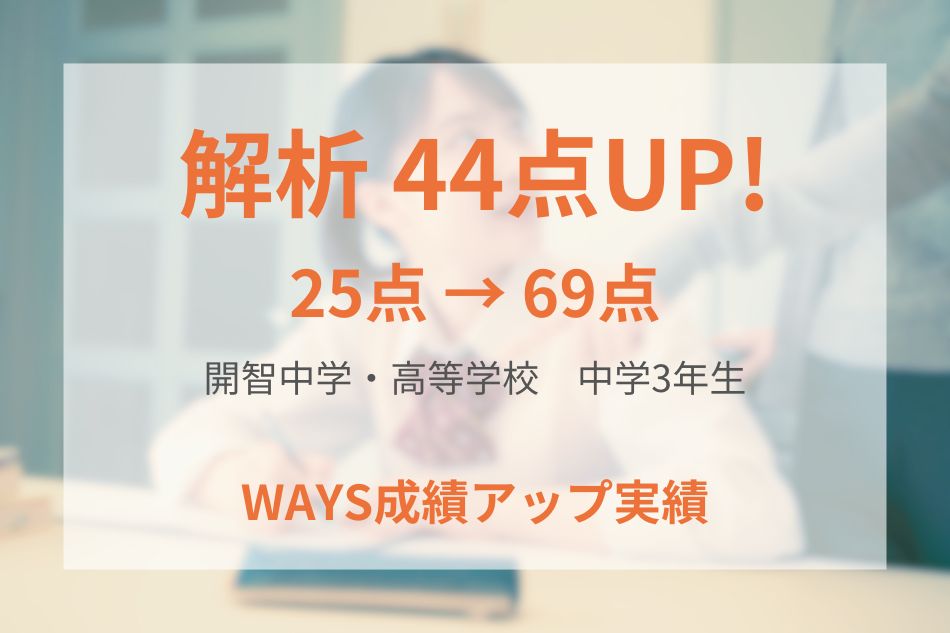

開智中学校3年:数学(解析)25点→69点(+44点)

入塾前、中学2年2学期中間テストでは数学(解析)が25点と低迷していました。

原因は、集中した学習習慣がなく、授業内容を理解できないままだったためです。

そこでWAYSでは次のように指導を行いました。

- 基本的な解き方が理解しやすい『チャート式数学 I+A(黄色)』を用いて指導

- 例題の確認と間違った問題の練習を繰り返し、解き方の流れを確実に定着

- 確認テストで理解度を測り、定着状況を都度修正することで効率的な学習法を確立

結果、中学3年1学期期末テストで解析69点(+44点)と、大幅に成績アップできました。

詳しく知る:

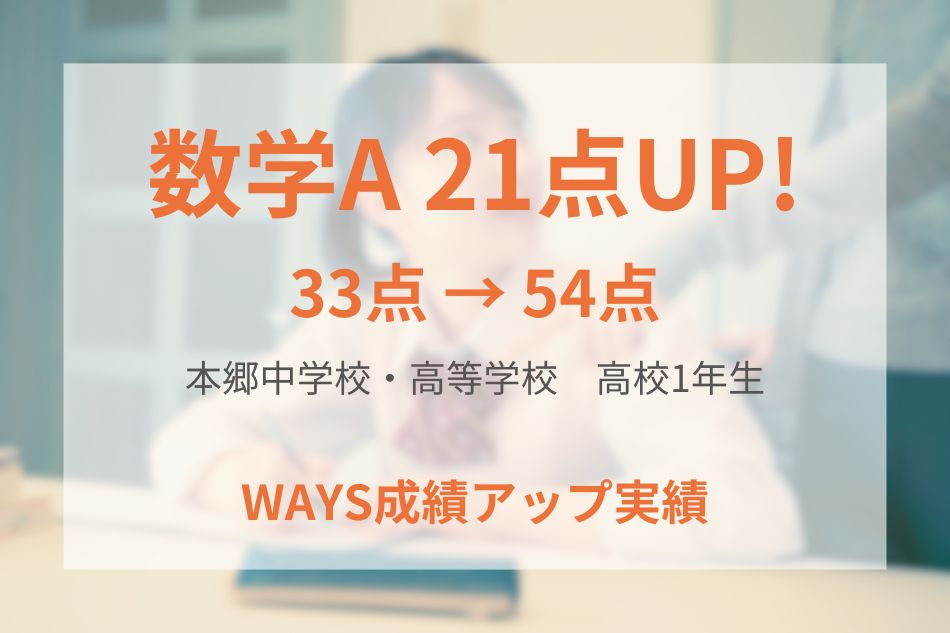

本郷高校1年:数学A 33点→54点(+21点)

入塾前、高校1年2学期中間テストでは数学Aが33点と低迷していました。

原因は、学校の問題集を1周だけで終え、テスト前の復習が不足していたためです。

そこでWAYSでは次のように指導を行いました。

- 学校教材『チャート式 基礎からの数学』のテスト範囲に集中し、演習量を確保

- 毎回の授業で間違えた問題の解き直しと確認テストを実施し、知識の定着を徹底

- WAYSの講習を活用して長期休暇中の宿題に取り組み、計画的な学習習慣を確立

高校1年2学期期末テストで数学A 54点(+21点)と大幅に成績アップできました。

詳しく知る:

「中高一貫校専門 個別指導塾WAYS」には、500校以上の中高一貫校生の指導実績があり、お子さんが通う中高一貫校にも対応できます。

左下の虫めがねマークより「学校名 成績アップ」で検索すると、学校別の成績アップ事例を探せます。ぜひお試しください!

家庭学習が苦手な中高一貫校生は、チャート式に対応する専門塾WAYSへ

膨大な問題数を誇るチャート式は、必要に応じて問題を選び、演習を重ねることで成績アップを実現できます。

しかし、いま何が必要かを正確に自己分析し、学習計画を立て、着実に実行していくのは、わかっていても簡単ではありません。

だからこそ、私たち「中高一貫校専門 個別指導塾WAYS」が解決策となる可能性があります。

WAYSは500校以上の中高一貫校の指導実績があり、学校ごとに異なるカリキュラムや教材の情報をデーターベースに蓄積しているため、お子さんが通う中高一貫校に完全対応できます。

1コマ120分の長時間指導により、演習量を確保。

さらに、指導時間ラスト30分の解き直し&次回指導冒頭の確認テストを行うことで、着実に学習内容を定着させます。

中高一貫校に通っているものの、チャート式を使いこなせておらず、数学の定期テストの成績が低迷してしまっている場合は、ぜひWAYSにご相談ください。

反復演習を重視し、「わからない」を「できる」に変えるWAYSの定期テスト対策指導はこちら。