英語の定期テストの問題形式を把握すれば、何を勉強するべきかがわかり、定期テストの得点UPが期待できます。

英語教師歴30年のベテランライターが、高校の英語の定期テストの頻出問題形式と、その勉強方法を紹介。また、観点別評価に伴う新問題傾向も解説します。

お子さんが、英語の定期テストで何を勉強していいかわからない、勉強の仕方がわからないなら、この記事を参考にアドバイスをしてあげてください。

このページの目次

高校英語の科目と定期テスト出題傾向

高校では英語は「英語コミュニケーション」と「論理・表現」に分かれます。

「英語コミュニケーション」は使える英語能力を伸長、「論理・表現」では英語の発信力の強化を目標に定めていますが、定期テストでは次のような出題傾向があります。

| 英語コミュニケーション | 長文読解・リスニングがメイン |

| 論理・表現 | 英文法・英作文がメイン |

※明確には区別できません。あくまでも傾向として理解してください。

※英語コミュニケーション(英コミュ)の勉強方法はこちらの記事で紹介しています。

英語の定期テスト頻出の問題形式

①リスニング問題

問題形式

- 初見の問題

対策

リスニングは一度解くと解答が明白なので、定期テストでも初見の問題が出題されます。

「リスニングは勉強してもムダ」と誤解して勉強しない人がいますが、そんなことはありません。

まずは、音読しながら英語の意味がとれるように練習します。後は正しい発音で音読できれば、英語は聞き取れるようになります。

リスニング上達には音読です。テスト範囲の英文は必ず音読しましょう。

リスニングの勉強方法はこちらの記事で紹介しています。

②文法問題

問題形式

- 選択問題

- 空所補充

- 並べ替え

- 英作文

- 和訳

など

対策

次の例文(英文)を例にして解説します。

He was able to see the person whom he had been looking for.

この英文を問題にすると

1 選択問題 ( )に補う語を選びなさい。 He was able to see the person ( ) he had been looking for. 1 whom 2. which 3. whose 4. what

2 空所補充 「彼はずっと探していた人に会うことができた。」の意味になるように( )に適語を補いなさい。 He was able to see the person ( ) he had been looking for.

3 並べ替え 「彼はずっと探していた人に会うことができた。」の意味になるように( )内の語句を並べ変えなさい。 He was able to see ( looking for / had / whom / been / the person / he ).

4 英作文 「彼はずっと探していた人に会うことができた。」の意味の英語を答えなさい。

5 和訳 和訳しなさい。 He was able to see the person whom he had been looking for.

このように例文(英文)から全ての問題形式で出題できます。これを踏まえて、

- 文法を理解する

- 例文(英文)を暗唱する

を勉強します。

つまり、

「先行詞 = the personで人、look for の目的語なので、関係代名詞は whom になる」と文法を理解。

その上で、例文(英文)を暗唱して書けるようにします。これができると全ての問題形式に対応できます。

例文(英文)を書けるようにするには、「音読しながら英語を書く」練習法がおすすめです。これを音読筆写と言います。

【音読筆写の仕方】

英文法の勉強方法はこちらの記事で紹介しています。

③長文読解問題

問題形式

長文読解問題は本文の英文理解度を問う問題と内容理解度を問う問題に大別できます。

【本文の英文理解度を問う問題】

- 選択問題

- 空所補充

- 並べ替え

- 英作文

- 和訳

など

【本文の内容理解度を問う問題】

- 内容一致

- 内容把握

- 内容要約

など

対策

次の長文(英文)を例に解説します。

I was born in New York City and grew up in an apartment building there. My family, with Irish roots, lived on the top floor. People of German, Italian, and Puerto Rican backgrounds lived on different floors. When I climbed the stairs to our apartment, I often ran into people on the other floors.

英文の理解度を問う問題としては、

下線部の英文に対して、文法問題で解説した1〜5の問題形式で出題されます。

授業で説明された、

- 文法

- 表現(単語・イディオム)

を踏まえて勉強しましょう。例えば、この下線部の英文では、

文法では、「whenは接続詞で文が続いて、”〜の時に”の意味、climbは他動詞だからthe stairsは目的語」

表現では、「run into ”〜に出くわす”の意味」

などとポイントを押さえて暗唱できるようにします。そうすると、どの問題形式で出題されても解答できます。

内容の理解度を問う問題としては、

1 内容一致 本文の内容に一致していれば○、一致していなければ×と答えなさい。 I was born in New York.

2 内容把握 ( )に適当な語を答えなさい。 I was born in ( ).

3 内容要約 本文の内容を30字で要約しなさい

これらの問題は、本文の内容をしっかり理解しておけば解答できます。

つまり、長文読解問題では、日本語訳を読んで、内容理解だけで終わる人がいますが、それでは不十分です。

英文の理解度も問われるので、大切な箇所(=授業で解説された文法や表現)を中心に英語を書けるようにしましょう。

覚えるくらいまで音読して、英語→日本語だけでなく、日本語→英語を書けるようにするのがポイントです。

英語長文読解の勉強方法はこちらの記事で紹介しています。

④英作文問題

問題形式

- 下線部英作文

- 自由英作文

など

対策

1 下線部英作文 「ハワイに行ったことがある」を英語にしなさい。

英作文は何を問われているかを読み取って、これまでに蓄えてきた英文を使って解答します。

この問題では、

「〜行ったことがある」は経験なので現在完了形 “have been to”で答える。

さらに、

「彼に腹が立った」を英語にしなさい。

という問題なら、

「腹が立った」の意味は「怒った」なので、”angry with”で答える

このように英作文では文法か表現(=単語・熟語など)が問われています。

多くの英文を暗唱すれば、使える英文のバリエーションが増えます。

文法問題の対策と同様に、文法の意味を理解したうえで、たくさんの英文を暗唱するのが大事です。

2 自由英作文 「〜についてあなたの考えを答えなさい」

テンプレート(=型)に当てはめて答えます。

例えば、

主張「私は〜と思います」→展開「理由は2つある 1つ目に〜 2つ目に〜」→結論「その理由で、私は〜と思う」

に当てはめて解答しましょう。

【自由英作文のテンプレート】 (主張)I think 〜 (展開)I have two reasons. First, 〜 Second, 〜 (結論)For these reasons, I think 〜

たくさんの英文を暗唱して表現力を磨いたら、テンプレートに当てはめて答える練習をしましょう。

英作文の勉強方法はこちらの記事で紹介しています。

観点別評価に伴う新傾向問題

観点別評価の導入によって、「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」「主体的に学習に取り組む態度」の観点から学習を評価します。

それによって、定期テストにも「思・判・表」を問う問題が出題され、そうした問題では記述量が多い解答が求められます。

例えば、「〜語の英語で答えよ」「あなたの意見を答えよ」「〜について説明せよ」のような問題です。

本文の要約や自由英作文がそのタイプに該当します。

英語定期テストで高得点を取るための勉強法

①インプット

授業で習ったことはノートなどを見返して、まずはしっかり理解しましょう。理解しないままの丸暗記だと使える知識にはなりません。

理解できたら、テスト範囲の単語・例文(英文)・長文(英文)など全てをインプットします。インプットの量でテスト結果が変わります。

インプットでおすすめなのが音読です。音読をすると英語が覚えやすくなるだけでなく、

- 英語の語順のままに英語が理解できる

- 発音が上手になれば英語か聞き取れるようになる

のような効果もあります。テスト範囲の英文は全部覚えるつもりで音読してください。

音読をして英語を覚えたら、定期テストは記述式なので英語を書けるようにします。

②アプトプット

インプットが終われば、次はアウトプットです。覚えた知識が得点に繋がるように、問題集などを使ってアウトプットしましょう。

テスト範囲に指定さえているものであれば、問題集、ワーク、学校オリジナルプリントなど全部をやります。

③くり返し

最後に、最も大事なのが繰り返しです。繰り返さなれければ忘れてしまいます。「わかったつもり」で終わらせないためには、繰り返すしかありません。

- テスト範囲の単語・例文(英文)・長文(英文)を覚える=インプット

- テスト範囲の問題集・ワーク・プリントの問題が解ける=アウトプット

1→2の順で仕上げます。定期テストまでに3回繰り返しを目指しましょう。

【3回繰り返しのタイミング】 1回目:授業後 2回目:テスト2週間前 3回目:テスト期間 ※3回目で間違った問題はできるまで解き直す。

「こんなにするの?」と思うかもしれませんが、定期テストで高得点の生徒はこれくらい勉強しているものです。

ここまで仕上げれば、絶対に定期テストで高得点を狙えます。

勤務校の成績上位層の定期テスト対策の実態は?授業を大事にするのが最初の一歩

私の勤務校の成績上位の生徒の定期テスト対策の実態を紹介します。

この記事で解説した観点から定期テストを作問しています。学校で習った英文(=初見ではない英文)で作問するので、ある程度、暗記をしておけば対応できます。

ただし、範囲が広いので、高得点を狙うには、大量の英文を勉強しなければいけません。

成績上位層の生徒は授業をしっかり聞いて、英文を十分に理解しています。加えて、習った英文は、その都度、音読によるインプットを欠かしません。

その結果、テスト前にそこまで時間をかけなくても高得点を取っています。その分、他教科(特に理数科目)に時間をかけているようです。

つまり、授業をしっかり受けて、その都度、英文をインプットしておくのが最重要です。

勉強時間が伸びずに定期テストで成績が上がらないなら、「中高一貫校専門個別指導塾WAYS」がおすすめ

成績UPのカギは勉強量

英語教師として30年。これまでに多くの生徒を見てきました。

定期テストで高得点を取る生徒とそうでない生徒の一番の違いは勉強量です。成績の良い生徒が何か特別なことをしている訳ではありません。

言い方を変えれば、当たり前の勉強をしっかりこなせば誰でも成績UPに繋げられるのです。お子さんが成績が伸び悩んでいるなら、勉強量を増やさなければいけません。

中高一貫校生で定期テストに不安を抱えているなら

もしも、お子さんが中高一貫校生で定期テストの成績が思うように伸びないなら「中高一貫校専門個別指導塾WAYS」に相談してください。

中高一貫校は大学受験を意識した先取りカリキュラムで定期テストの範囲が広く、かつ問題も難しくできています。

定期テストで良い点を目指すのであればかなりの勉強量が必要です。

定期テストで点数を伸ばすのは、シンプルにやるべき勉強をどれだけ徹底してできるかにかかっています。

WAYSは、お子さんの勉強をしっかりサポート。勉強量を増やして、点数UPに繋げます。

WAYSの指導方法なら勉強時間が増えて成績UPに繋がる

WAYSは全国500校以上の中高一貫校の指導実績があります。ノウハウをシステムで管理しているので、お子さんの通う学校の定期テストの傾向を把握しています。

WAYSの定期テスト対策なら自学が苦手な中高一貫校生でも勉強時間が増えます。

なぜなら、

- 教科書、問題集、オリジナルプリントなどの全ての教材を指導

- 120分の指導時間で時間内に全ての学習を完了

- その日の演習内容がしっかり定着しているかを把握する「確認テスト」を毎回実施

ができるからです。だからこそ、82.9%の生徒の成績UPを実現しているのです。

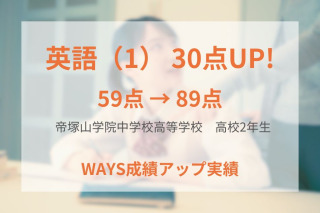

WAYSで英語の定期テストの点数を跳ね上げた中高一貫校生の実例3選を紹介

帝塚山学院高校2年生:英語(1)59点→89点・英語(2)74点→82点

入塾前は、本人は勉強しているつもりだったのですが、定期テストの点数は伸び悩んでいました。原因は「わかったつもり」で終わっていたためです。

WAYSでは、講師との対話を重視して、「なぜその解き方をするのか?」を本質的に理解するように心がけました。たまたま正解したのでは、解答の再現性がありません。

講師が教えすぎずに本人が考えるように促します。このような働きかけで理解が深まり、上記のような点数アップを達成しました。

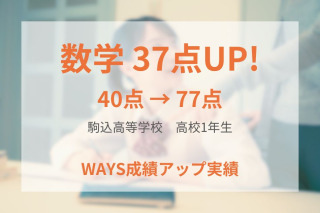

駒込高校1年生:英語30点台→63点

入塾前は分からない問題を解消する環境がなく、分からないままで放置してしまう状態でした。これでは成績は伸びません。

WAYSでは、基本問題を中心に取り組みました。分からない問題は講師が教えるので、これまでのように放置することはありません。

まずは基本問題が解けるようになれば、解放パターンの組み合った応用問題でも対応できるものです。

WAYSでしっかり演習量を確保して、本来のポテンシャルを発揮できるようになりました。たった2ヶ月で上記のような点数アップを達成しました。

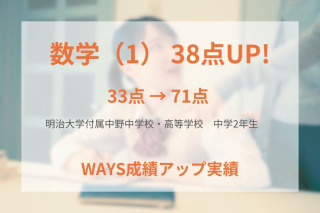

明治大学附属中野中学2年生:英語(1)51点→68点・英語(2)49点→70点

入塾前は学習習慣が身についておらず、定期テスト前でも何を勉強したらいいのかわかっていませんでした。

WAYSでは学校で使っている教材を「周回教材」として、何度も繰り返します。問題を解いたら正確に答え合わせをして、間違った問題にチェックを入れます。

何が間違っているかを講師が解説して解き直し。最後は自分だけでも解けるか解き直します。

このような徹底した繰り返しで、確実に解ける問題が積み上がります。その結果、上記のような点数アップを達成しました。

中高一貫校生の英語定期テスト成績UPならWAYSへ。無料Webパンフレットは今すぐダウンロードOK

お子さんが中高一貫校の生徒で、英語の定期テストの成績を伸ばしたいならWAYSに相談してください。

中高一貫校生はポテンシャルには問題ありません。勉強方法を見直して、学習時間が伸びれば、必ず成績がUPします。

WAYSの成績が伸びる指導方法はこちらの記事で詳しく解説しています。

成績低迷から大学入試まで網羅!中高一貫校の「英語」教育・学習事典はこちら