「せっかく入学した中高一貫校なのに、子どもが毎日しんどそうにしている――。」

そんな姿を目の当たりにして、不安や戸惑いを抱えている保護者の方は少なくありません。

中高一貫校で約15年教えてきた現役教師が、実際の指導経験に基づいて、中高一貫校での生活がしんどい、辞めたい、と感じてしまう理由の分析と、家庭での対処法を、詳しく解説します。

実は、多くの場合、学校生活の悩みの根底には、“成績の低迷” の影響があります。

家で勉強をしておらず、家庭のサポートも難しい場合は、中高一貫校専門の個別指導塾を活用すれば、「しんどい」「辞めたい」と感じる理由の多くを解消できる可能性があります。

成績低迷の悩みが、しんどさの一因となっているなら、82.9%の中高一貫校生の成績アップを実現してきた「中高一貫校専門 個別指導塾WAYS」にぜひご相談ください。

家で勉強できない・勉強の仕方がわからないお子さんでも、学校のカリキュラムや使用教材に合わせた指導で、定期テストの点数を上げることができます。

このページの目次

子どもが「しんどい」「辞めたい」と感じる中高一貫校生活の背景

中高一貫校は、学習環境や人間関係、生活リズムなど、さまざまな面で小学校とは大きく異なります。

表面的には順応しているように見えても、実は子どもが強い負担やストレスを感じていることも少なくありません。

私は中高一貫校で15年以上、生徒の成長を支えてきた現役の教師として、数え切れないほどの「しんどさ」に直面する生徒と、その状況に悩む保護者の方々を見てきました。

そこで強く感じるのは、お子さんが抱えるしんどさは“本人の弱さ”ではなく、環境や成績のつまずきによって、誰にでも起こり得ることだということです。

学校の授業についていけない

中高一貫校では、公立校の6年分の学習内容を5年間で学ぶため、授業の進度が非常に速くなります。

さらに内容も高度なため、一度理解につまずくと、そのまま置いていかれやすく、

「もうついていけない」

と感じてしまう生徒も少なくありません。

たとえば数学では、微分の基礎がわからないまま進んでしまうと、積分に入ったときにさらに理解が難しくなります。

こうした状態が続くと、「勉強がわからない→授業が苦痛→やる気が出ない→さらに置いていかれる」という悪循環に陥ってしまいます。

親の過干渉でストレスが溜まっている

子どもを思うあまり、日々の学習状況や成績に過度に干渉してしまう保護者の方もいらっしゃいます。

「勉強したの?」「どうしてこの点数なの?」と毎回問われることで、子どもがプレッシャーを感じ、親に本音を言えなくなることもあります。

また、親の期待に応えようと無理をしてしまい、自分の好きなことを我慢し続けるうちに、心身のバランスを崩してしまうケースも見られます。

意欲が下がっているときほど、「頑張ってるね」「まずは体を休めようか」と寄り添う姿勢が大切です。

人間関係で悩みを抱えている

小学校から中学校へ進学するタイミングで、友人関係や学校の雰囲気が一変し、居場所を見つけられずに悩む生徒もいます。

特に中高一貫校では、他地域からの入学者も多く、これまでと全く異なる環境の中で、孤独や不安を抱えやすくなります。

また、中学からは教科担任制になり、毎時間異なる先生の授業を受けるようになります。

その中で「この先生は苦手…」という相性の問題も生じやすく、精神的な負担につながることもあります。

学校を休みたくても休めない

進度の速い中高一貫校では、1日休んだだけでも授業の遅れが大きな不安につながります。

特に長期の欠席(体調不良・家庭の事情など)が続くと、「もう追いつけないかもしれない」という焦りが生まれ、無理に登校しようとする生徒もいます。

本来であればしっかり休むべきときに、自分の不調を見て見ぬふりして頑張り続けることで、心身ともに限界を超えてしまうケースもあります。

「大丈夫?」と声をかけ、安心して休める環境を家庭で整えることが大切です。

部活動や習い事との両立で疲弊している

中高一貫校では、勉強と部活動の両方に力を入れている学校が多く、さらに外部の習い事を続けている生徒も少なくありません。

放課後や休日も活動が詰まり、帰宅が遅くなる中で、宿題や試験勉強の時間を確保するのが難しくなっていきます。

「自分で選んだ道だから頑張らないと」と無理を重ねてしまい、休む時間も削られて心身の疲労が蓄積することもあります。

家庭では「少し立ち止まってみようか」と声をかけ、優先順位を一緒に整理してあげることも必要です。

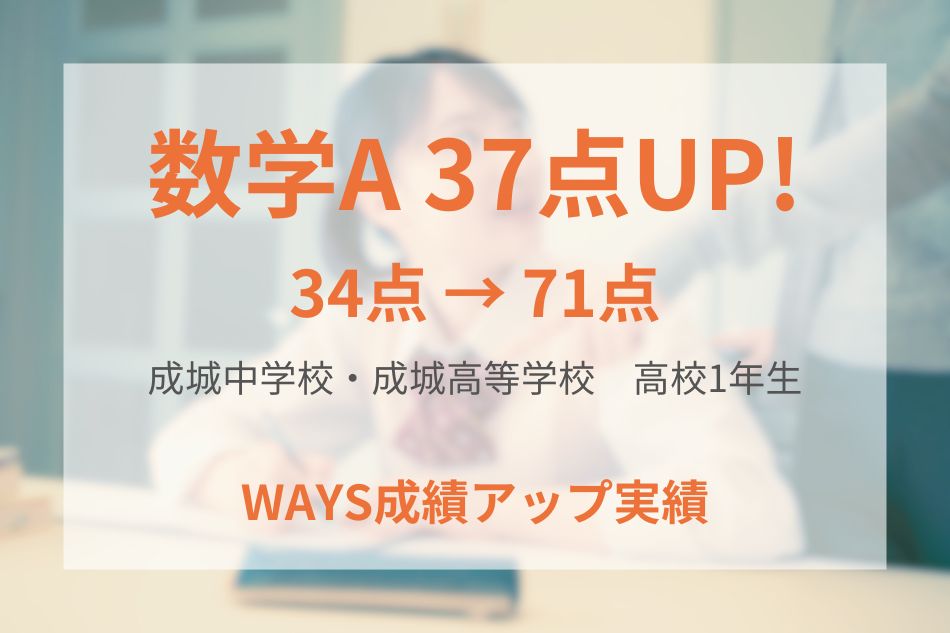

専門の個別指導塾の活用で、勉強と部活動の両立が可能に:成城高校1年生|数学:34点→71点

家庭でのサポートが難しい場合は、個別指導塾を活用すると、部活動と勉強の両立の助けになります。中高一貫校の生徒の指導に精通した専門塾が理想です。

「中高一貫校専門 個別指導塾WAYS」に入塾した、成城高校1年生の事例です。

入塾前の1学期期末テストでは、数学Aが34点と大苦戦していました。

原因は、週7日の運動部の部活動と、勉強の両立ができていなかったためです。

そこでWAYSでは、次のように指導を行いました。

- WAYSの1コマ120分指導×週2日の通塾で、学習時間をしっかり確保

- 定期テストの点に直結する、学校指定の問題集を解き進め、定期テスト対策を万全に

- 疑問点は講師への質問で解消する

この結果、2学期期末テストでは、数学Aで71点(+37点)を達成。数学Iも含めて、平均点を超える成績となりました。

詳しく知る:

「中高一貫校専門 個別指導塾WAYS」は、部活動で忙しく、勉強の時間が限られている中高一貫校生の成績アップ実績が豊富です。

1コマ120分指導で、テストで得点するために必要な演習、不明点の解消、解き直し&確認テストでの定着確認まで、すべて塾内で完結。宿題を出さずに成績アップを実現しています。

「しんどい」「辞めたい」への保護者の対処ガイドライン

お子さんが「中高一貫校がしんどい」「辞めたい」と訴えてきたとき、保護者としてどう向き合えばよいのでしょうか。

否定したり励ましたりする前に、まずはその背景や気持ちに寄り添うことが大切です。

ここでは、保護者が持つべき基本的な視点と、日々の接し方で実践できる対応について整理します。

子どもを責めない・比較しない

子どもが「中高一貫校を辞めたい」と口にしたとき、多くの保護者の方は、「そんな弱音を吐いてはいけないのでは」と戸惑ったり、「せっかく受験を頑張って合格したのに」と残念に感じたりすることがあるかもしれません。

しかし、それはお子さんの率直な気持ちの表れであり、決して悪いことでも、甘えでもありません。

そうした思いを否定したり抑え込もうとしたりすると、かえってお子さんを追い詰めてしまう可能性があります。

まずは、「これまでよく頑張って通っているね」と、お子さんの努力を認めてあげることが、支えとなる第一歩になります。

子どもの話を聴いて共感する

中高一貫校に通う子どもが「しんどい」と感じているとき、親は子どもの話に耳を傾け、その気持ちに共感することが大切です。

例えば、「勉強についていけなくて辛いんだね」「友達関係で悩んでいるんだね」と、子どもの感情を言葉にして伝えましょう。

そうすることで、子どもは自分の気持ちを受け止めてもらえたと感じ、安心感を得られます。

また、子どもの話を聴く中で、具体的な悩みや問題点が明らかになることもあるでしょう。

そこから、一緒に解決策を考えていくことができます。

大切なのは、子どもの気持ちに寄り添い、理解しようとする親の姿勢です。

子どもの興味・関心を大事にして勉強以外の時間も確保する

中高一貫校では、勉強に多くの時間を割かなければなりませんが、勉強以外の時間も確保することも重要です。

例えば、音楽やスポーツ、趣味などに打ち込める時間を作ってあげれば、ストレス発散や気分転換にもなります。

親は、子どもの興味・関心を尊重し、応援する姿勢を示すことが大切です。

子どもの好きなことを一緒に楽しむのもよいでしょう。

親子で共通の趣味を見つけたり、子どもの活動を見に行ったりすることで、子どもは親に理解されていると感じられます。

勉強だけでなく、多様な経験を積むことは、子どもの人格形成にも良い影響を与えるでしょう。

子どもの頑張りを褒めて自信をつけさせる

中高一貫校に通う子どもは、勉強や部活動など、様々な場面で頑張っています。

親は、そんな子どもの頑張りを見つけて、具体的に褒めることが大切です。

例えば、「テストで点数が上がったね。努力が実を結んだね」「部活動で新しいテクニックを習得したんだね。すごいね」と、子どもの成長を見つけて褒めてあげましょう。

子どもは自分の頑張りが評価されていると感じ、自信を持てます。

また、褒められることで、「もっと頑張ろう」というモチベーションにもつながるでしょう。

子どもの小さな成長や努力を見逃さず、積極的に褒めるようにしましょう。

学校のプラス面を聞き出して認識を変えさせる

親は学校のプラスの側面を聞き出して、子どもの認識を変えさせることが大切です。

例えば、「先生の熱心な指導があるから、勉強が深く理解できるようになるね」「部活動で厳しい練習をしているから、精神的にも強くなれるね」と、学校生活の中にあるプラスの側面を伝えましょう。

子どもは学校に通うことの意義や価値を再認識することができます。

辛い面ばかりではなく、良い面もあるのだと気づくことで、学校生活に対する見方が変わるかもしれません。

子どもと一緒に学校のプラス面に目を向けて、ポジティブな視点を持つように促しましょう。

学校に行きたくない日は休ませる

中高一貫校に通う子どもが「しんどい」と感じて学校に行きたがらないとき、学校を休ませるのも1つの選択肢です。

例えば、体調不良や精神的に疲れ切っている場合は、無理に登校させるのではなく、休養を取らせましょう。

子どもは心身ともにリフレッシュし、次の日からまた頑張れるかもしれません。

ただし、安易に休ませるのではなく、子どもと話し合って、休む理由を明確にすることが大切です。

また、休んだ分の勉強については、後日必ず復習するなど、フォローアップも忘れないようにしましょう。

学校の先生と連携し子どもの状況を把握する

学校の先生と連携し、子どもの状況を把握することが大切です。

定期的に先生と面談を行い、子どもの学習面や生活面での様子を聞くことで、学校生活での様子を知ることができます。

家庭では気づかなかった問題点や課題が明らかになることもあるでしょう。

子どもの悩みや困り事を先生と共有し、学校と家庭で連携して解決策を考えていくことも可能です。

例えば、授業についていけないようであれば、補習の機会を設けてもらったり、家庭学習の方法を相談したりすることもできるでしょう。

人間関係の問題であれば、先生にフォローしてもらうのも手です。

学校を辞めた場合のその後を考えてみる

あまりにも子どもがしんどそうにしている場合は、最終手段として中高一貫校を辞める選択肢もあります。

学校を辞めた場合、どのような道があるのかお子さんと話し合ってみましょう。

中学生なら、公立校に入りなおすことが可能です。高校生の場合は、定時制高校への入学や、高卒認定を受験する選択肢があります。

それぞれのメリットとデメリットを理解した上で、子どもの意思を尊重しながら決めていくことが大切です。

ただし、学校を辞めることは簡単な決断ではありません。辞めたからといって、すぐに楽になれるわけではないことも理解しておく必要があります。

学校を辞めるという選択をする前に、先生やカウンセラーに相談するなど、できる限りの手を尽くしましょう。

《中高一貫校現役教師の経験談・実例紹介》

中高一貫校で長年教員をしていると、「このままこの学校にいて大丈夫なのか」「転校したい」といった声を、生徒本人からも、保護者の方からも聞くことがあります。

特に中1や高1の時期に多く、環境の変化や人間関係、学力への不安が複雑に絡み合っていることが少なくありません。

ある中学2年生の生徒は、「授業のスピードについていけず、先生に質問するのも怖い」と言って、1学期の後半には保健室登校になってしまいました。

保護者の方とも面談を重ね、最終的には公立中学校への転校という道を選びました。

転校後は地元の友達と再会し、徐々に笑顔が戻っていったと聞いています。

一方で、「いったん辞めてみたけれど、思っていたよりも辛くなった」というケースもあります。

別の高校1年生の生徒は、進学校の雰囲気に馴染めず退学を選び、通信制高校に進みましたが、自由な時間の使い方が分からず、自己管理の難しさに直面しました。

その後、再び学び直すために、相談支援を受けながら他の高校への再入学を果たしました。

学校を辞めること自体がゴールではなく、そこからどんな経験を積み、どう生きていくか。そこにこそ、本当の意味での“進路”があるのだと思います。

詳しく知る:

「中高一貫校を辞めたい」…その気持ちから抜け出すために保護者ができる4つのサポート

お子さんが「中高一貫校を辞めたい」と口にしたとき、親としては動揺し、「どう対応すればいいのか」と悩む方も多いでしょう。

このようなとき、まず大切なのは、頭ごなしに否定するのではなく、気持ちに寄り添い、状況を整理するための行動を一緒に考えることです。

ここでは、お子さんの気持ちを尊重しながら、「辞めたい」という状況から前向きな一歩を踏み出すために、保護者ができる対応を4つご紹介します。

1. 「なぜ辞めたいのか?」を一緒に言葉にする

お子さんが「辞めたい」と訴えるとき、その裏には様々な理由や思いが隠れているものです。

しかし、気持ちが整理されていないと、本人もその理由がはっきりと言えず、ただ「しんどい」「もう行きたくない」という言葉だけが先走ってしまいます。

そんなときは、焦らずに「どうしてそう思うのか、一緒に考えてみよう」と促し、紙に書き出してみるのもよいでしょう。

「授業が難しい」「課題が多すぎる」「人間関係がうまくいかない」など、理由が明確になれば、対処法も見えてきます。

2. 問題を「どうすれば解決できるか」の視点で考える

辞めたい理由が整理できたら、それをもとに「何を解決すれば、今より楽になるか」を一緒に考えてみましょう。

たとえば…

- 授業についていけない → 補習や塾でフォローすれば、状況が改善するかも

- 成績が下がっていて自信が持てない → 点数が上がれば気持ちも前向きになれる可能性がある

- 友人と差があり居心地が悪い → 勉強に対する自信がつけば、人間関係も楽になるかもしれない

このように、状況を「やめる/続ける」の2択ではなく、「どうすれば続けられるか」に視点を切り替えることで、選択肢が広がります。

3. 話しやすい大人に相談できる環境をつくる

お子さんが抱える悩みは、必ずしも家庭内だけで解決できるとは限りません。

だからこそ、親御さんが「何かあれば相談していいんだよ」という雰囲気をつくることが大切です。

ただし、親には言いづらい場合もあります。

その場合は、学校の先生やスクールカウンセラー、信頼できる親戚、塾の講師など、「話しやすい」と思える大人に相談する選択肢があることも伝えてあげてください。

4. 勉強や成績に関する悩みが原因なら、中高一貫校専門の学習塾に相談する

もし勉強や成績に関する悩みが原因で「辞めたい」と感じている場合、保護者や学校の先生だけでは解決が難しいケースもあります。

そんなときは、学習指導の専門家である塾や家庭教師に相談することも有効です。

たとえば、「中高一貫校専門 個別指導塾WAYS」では、無料学習相談を通じて、お子さんの状況を丁寧にヒアリングし、今後の学習方針をご提案しています。

実際に、これまで多くの中高一貫校生が「勉強がわかるようになって自信がついた」「学校が楽しくなった」と前向きな変化を経験しています。

「しんどい」「辞めたい」気持ちの根底には、成績低迷の影響があるケースが多い

お子さまが学校生活で抱える悩み――人間関係の不安や日々の生活のしづらさ――これらの背景には、「学業成績の低迷」が深く関わっている場合があります。

ただの勉強の問題にとどまらず、心の在り方や対人関係にも影響を及ぼしてしまうことがあるのです。

成績が下がると、自信を失い、人間関係にも影を落とす

成績が思うように上がらなくなると、お子さまは「自分にはできないのかもしれない」という不安や劣等感を抱え始めます。

とくに中高一貫校では、周囲に学力の高い生徒が多いため、自分だけ取り残されているような感覚に陥りやすくなります。

その結果、友人との距離を感じてしまったり、会話や遊びの輪にも入りづらくなったりと、人間関係にも影響が出てしまうことがあります。

学校生活のなかで「居場所がない」と感じるようになるのは、勉強に対する自信を失ったことが引き金になっているケースも少なくありません。

「勉強する意味がわからない」という気持ちは、「わからないことの積み重ね」から生まれる

「どうして勉強しなきゃいけないの?」といった言葉は、単なる反抗や怠けではないことがほとんどです。

実際には、「わからないことが多すぎて、どうしていいかわからない」「やっても成果が出ない」という、心のSOSである場合が多いのです。

授業の内容が理解できないまま次の単元に進んでしまうと、学びが次第に苦痛なものとなり、勉強そのものに意味を感じられなくなってしまいます。

その結果、「勉強=嫌なもの」と感じてしまい、前向きな取り組みがますます難しくなるという悪循環に陥ります。

成績が安定してくると、学校生活の多くの悩みは軽くなる

反対に、テストで一定の成果が出せるようになり、「やればできる」という手ごたえが持てるようになると、お子さまの気持ちは大きく変わってきます。

自信が芽生えることで、人間関係のトラブルや学校生活の忙しさに対しても、「なんとか乗り越えられる」という前向きな気持ちが育ちます。

学力の安定は、単なる点数以上に、学校生活そのものの「土台」になるものです。

勉強がわかるようになり、少しずつ成果を感じられるようになると、学校での毎日が過ごしやすくなり、気持ちにもゆとりが生まれます。

成績を立て直すために絶対に必要な3つのポイント

中高一貫校ならではの授業進度や課題の多さに対応するためには、適切な学習方法を確立する必要があります。

しかし、その実践には一定のハードルがあり、家庭だけでサポートするのが難しいケースも少なくありません。

ここでは、成績を立て直すために大切な学習のポイントをご紹介します。

ポイント1:予習・復習で授業についていくための土台を整える

中高一貫校では、一般的な公立校に比べて授業の進度が早く、内容も高度です。

そのため、「授業さえ聞いていれば理解できる」という学習スタイルでは通用しにくくなります。

授業にしっかりとついていくためには、予習と復習を軸にした学習の土台づくりが欠かせません。

予習では、教科書や参考書に目を通し、わからない箇所をあらかじめ明確にしておくことで、授業中の理解が深まり、集中力も高まります。

また、授業後の復習では、その日の学習内容を振り返り、理解が不十分だった部分を重点的に解き直すことが大切です。

この予習・復習のサイクルが定着していないと、授業が「わかったつもり」のまま終わってしまい、結果として成績が伸び悩む原因となってしまいます。

ポイント2:宿題だけでは不十分。自ら取り組む「演習」が力を伸ばす

授業と宿題をこなしているだけでは、学んだ知識を「使える力」に変えるのは難しいのが現実です。

実際の定期テストや入試では、知識を応用して問題を解く力が求められます。

そのためには、自分自身の手で繰り返し演習を行うことが不可欠です。

上位層の生徒たちは、宿題以外にも自主的に問題集を解き直したり、過去のテストを見直したりすることで理解を深めています。

「演習量の差」が、学力の差となって表れやすいため、ただこなすだけの学習から脱却し、演習を通じて知識を定着させる意識が求められます。

詳しく知る:

ポイント3:定期テストを軸に「繰り返し演習」のサイクルを回す

成績を安定的に伸ばしている生徒たちは、ただ問題を1回解いて終わりにはしません。

授業後・週末・テスト前と、少なくとも3回は同じ問題に取り組むという「繰り返し演習」の習慣を持っています。

このように、定期テストをマイルストーン(中間目標)としながら、演習を重ねて弱点を洗い出し、解ける問題を着実に増やしていく。このサイクルを回すことで、テストでの得点力も自然と向上していきます。

授業理解・宿題・演習の3要素がバランスよく機能することが、成績の立て直しにおいて非常に重要です。

詳しく知る:

中高一貫校専門の個別指導塾を活用して、実際に成績低迷から脱出できた事例2件

すでに「勉強がつらい」「何から手をつけていいかわからない」と感じているお子さまにとって、3つのポイント踏まえて自分で学習を進めていくのは、容易ではありません。

特に家庭学習の習慣がついていない場合、予習・復習・演習といった工程を継続的に行うことは、現実的に難しくなってしまいます。

また、保護者の方が計画や進捗を細かく管理しようとすると、思春期の反発もあり、親子関係がぎくしゃくしてしまうことも少なくありません。

このような場合には、中高一貫校生の指導に精通した、専門の個別指導塾を活用しましょう。

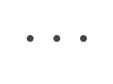

國學院久我山中2年生|数学25点・理科30点 → 数学41点・理科58点

入塾前の1学期期末テストでは、数学が25点(平均38点)、物理が30点(平均50点)と、成績は大きく低迷していました。

原因は、家庭学習の習慣が一切なかったためです。

そこでWAYSでは、次のように指導を行いました。

- WAYSの1コマ120分指導で、まとまった学習時間を確保

- 勉強に慣れていないため、「丸つけの仕方」や「ノートへの情報整理の仕方」など、勉強法の基本から指導

- テスト範囲で未着手の問題が残らないようスケジュールを立て、難しい問題は2周3周の解き直しを行い、完成度を高める

結果、2学期中間テストでは、数学が平均+19点、物理が平均+8点と、着実に成績を向上させることができました。

詳しく知る:

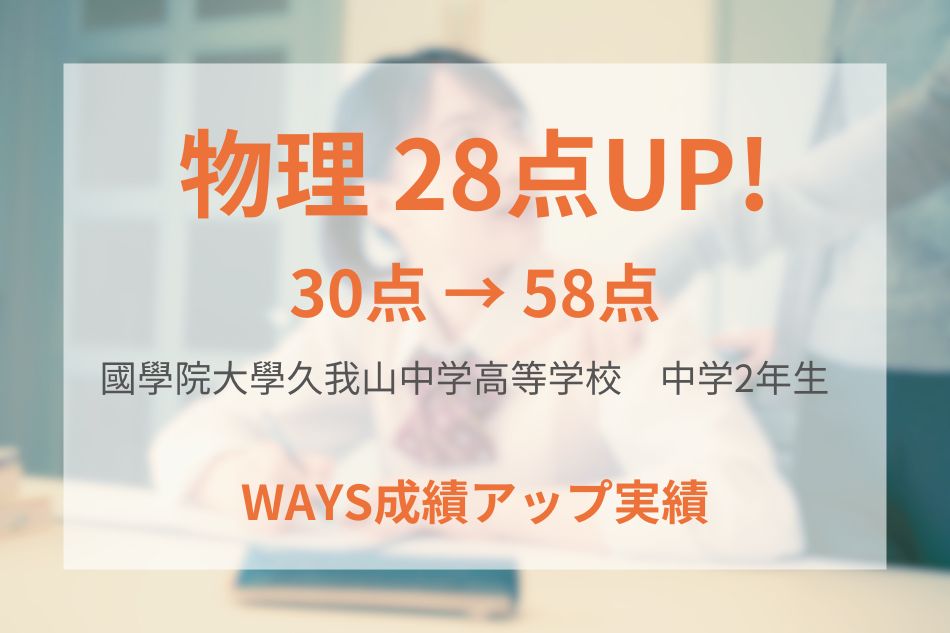

獨協高校1年生|英語30~40点・数学30点台 → 英語60点・数学71点

入塾前の中学3年間では、英語が30~40点、数学も30点台と、大苦戦していました。

原因は、学習習慣がまったくなかったためです。高校の学習に必要不可欠な、中学の学習の基礎が身についていない、深刻な状況です。

そこでWAYSでは、次のように指導を行いました。

- 春期講習を活用し、勉強の遅れを取り戻す

- 基礎を短期間で学べる『ひとつひとつ分かりやすく』シリーズを使い、中学の基礎の定着からスタート

- テスト範囲の問題を5周以上解き、テストで得点できる実力を身につける

その結果、英語表現で60点、数学Aで71点と、大幅に成績を伸ばすことができました。

詳しく知る:

お子さんの中高一貫校を探す:

「中高一貫校専門 個別指導塾WAYS」には、500校以上の中高一貫校生の指導実績があり、お子さんが通う中高一貫校にも対応できます。

左下の虫めがねマークより「学校名 成績アップ」で検索すると、学校別の成績アップ事例を探せます。ぜひお試しください!

家で勉強ができず成績が低迷しているなら「中高一貫校専門 個別指導塾WAYS」へ

中高一貫校での生活に悩みを抱える背景には、成績の低迷や、学習習慣の不安定さが隠れていることが少なくありません。

しかしながら、成績の低迷から脱するためには、授業についていくための予習・復習や、定期テスト対策として繰り返しの演習が必要になります。

もし、家で勉強ができず、家庭でのサポートも困難に感じる場合は、ぜひ「中高一貫校専門 個別指導塾WAYS」にご相談ください。

WAYSでは、一般的な個別指導塾よりも長い、1コマ120分指導としているため、中高一貫校の難易度の高いテストでもしっかり得点できる実力が身につきます。

また、一般的には宿題になることが多い、演習や、定着しているかどうかの確認まで、指導時間内に行えるため、家で勉強できないお子さんでも、成績アップが実現します。

- うちの子が通う中高一貫校の教材や定期テストに対応できる?

- 勉強しているのに成績が上がらない場合は?

- 定期テスト対策はどのように進める?

など、中高一貫校生の82.9%が成績アップしている定期テスト対策の詳細は、次のページでご確認ください。