テスト勉強が間に合わず、成績低迷に悩む中学生・高校生に向けて、直前期の今からできる勉強法を、中高一貫校での指導歴約10年の現役教師が解説します。

また、定期テスト2週間前を基準に、4段階に分けてスケジュールを考え、計画的に対策を進められれば、「テスト勉強が間に合わない」と焦る必要はなくなります。

- 〈2週間前までに〉事前準備

- 〈14日前~8日前〉基礎事項の定着を図る

- 〈7日前~4日前〉標準レベル演習

- 〈3日前~前日〉標準レベルの仕上げと応用内容への挑戦

科目別の勉強例も紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

なお、学習計画を立てるのが難しかったり、勉強を進められなかったりする場合は、個別指導塾などプロのサポートで解決できます。

お子さんが中高一貫校生で、テスト勉強の進め方がわからず悩んでいるなら、「中高一貫校専門 個別指導塾WAYS」にご相談ください。

中高一貫校のハイレベルなカリキュラム・教材にも完全対応し、82.9%の成績アップを実現している定期テスト対策指導はこちら。

このページの目次

前提:試験1週間前からの対策ではテストに間に合わない!

テスト勉強の準備に時間がかかる

試験1週間前になれば部活動もなくなり、勉強モードの雰囲気になります。

しかし、切り替えてすぐに試験勉強ができるわけではありません。

試験範囲や提出課題を確認したうえで、しなければならないことを整理し、計画を立てる必要があります。

各科目について準備しなければならないため、意外とスタートまでに時間がかかってしまうのです。

反復演習をする時間が足りない

学習内容を定着させるには、インプットしたのち、アウトプットをして確認する必要があります。

さらに反復して演習すれば定着度は大きくアップするでしょう。

ただ、問題集の周回など、反復演習をするには、かなりの時間がかかります。

テスト対策を早めに行えるかどうかが大切です。

詳しく知る:

【中高一貫校生】標準~応用問題の対策をする時間が必要

中高一貫校の定期テストは、大学受験を意識した出題になっていることが多く、公立校のテストよりも難度が高く設定されています。

基礎レベルの問題の出題が少ないため、得点を伸ばすには、標準~応用問題の対策が必須です。

こなさなければならない問題が多いため、さらに早めの対策が重要だといえます。

詳しく知る:

1点でも点数を上げる!定期テスト直前の勉強法ガイド

まずは「勉強に使える時間」と「テスト範囲」を見える化する

各教科について、試験範囲と提出課題を確認しましょう。

次に、取り組むことを列挙します。

試験までの日数を考慮し、どれだけのことができそうかを考えてください。

イメージが湧かないようなら、とりあえず優先順位の高いものから順にやってもOKです。

最優先すべきは「基礎事項の理解」と「暗記」

数学の公式や英文法など、基礎事項の理解と暗記を重点的に行いましょう。

教科書の内容が理解できるかどうかがポイントです。

教科書は押さえておくべき重要事項をまとめて記載していますので、軽視しないようにしてください。

理解するのが難しいようなら、解説が詳しい参考書で補うのがオススメです。

一通りインプットが終わったなら、時間を少しあけて暗記できているかの確認を行うと定着しやすくなります。

短期間のうちに反復しましょう。

大筋が理解できたら先へ進みます。

あまり時間がないので、細かいところにこだわりすぎないようにしてください。

基礎~標準レベルの問題で演習

時間切れになる可能性が高いので、応用問題には手を出さないようにしましょう。

状況によっては、標準問題も諦めてください。

自力で解けるようになるまで反復するのが成績アップの近道です。

時間の許す限り演習に取り組み、解ける問題を増やしていきましょう。

詳しく知る:

テスト2週間前を基準に “4段階計画” を立てられれば「テストに間に合わない」を解消できる!

では、どのようにすれば定期テストの勉強を間に合わせることができるのでしょうか。

オススメは、4段階計画を立てることです。

定期テスト2週間前を基準に、4段階に分けてスケジュールを考える方法をご紹介します。

〈2週間前までに〉:事前準備

授業ノート(メモ)を作る

大前提として、授業をしっかり聴きましょう。

授業が学習の1周目(予習が前提の場合は、予習が1周目で授業が2周目)であるという意識をもつことが大事です。

そのうえで、テスト前に復習できるよう、授業ノート(メモ)を作っておいてください。

重要事項やポイント、教師が強調していた箇所を一目でわかるようにしておくと、テスト勉強が捗ります。

やるべきことの見える化を進める

授業進度などから、大体のテスト範囲は予想できるはずです。

何をどれだけ勉強する必要があるかを、教科ごとにイメージしましょう。

特に、自分が苦手な単元や事項は、要チェックです。

学習計画を立てる

やるべきことを概観しつつ、試験までの日数を踏まえ、科目バランスも考えながら学習計画を立てましょう。

どこまで厳密に計画するかは、お子さん次第。

細かくしすぎるとやる気をなくすことが多いので、注意が必要です。

中学1年生~高校1年生までは、英数の勉強時間を多めにするとよいでしょう。

〈14日前~8日前〉基礎事項の定着を図る

基礎事項の理解と暗記を重点的に行います。

教科書を軽視せず、内容を隅々まで理解しましょう。

疑問点は必ず解決しておいてください。

参考書を読んだり、学校や塾の先生に質問したりして、漏れがないようにしましょう。

インプットがある程度できてきたら、並行して基礎レベルの問題演習に入ります。

できた問題には○、できなかった問題には△や×をつけておき、△や×の問題を中心に反復練習をしてください。

また、暗記事項についても、繰り返し覚えなおします。

一問一答系の問題集を使うなどしてもよいでしょう。

余裕があれば、標準レベルの問題にも挑戦してください。

〈7日前~4日前〉標準レベル演習

標準レベルの問題の完成度を高めましょう。

やり方は基礎レベルの時と同様、○△×をつけながら反復練習です。

暗記事項については、やや細かいところまで押さえるようにしてください。

教科書に載っていないが、資料集や用語集に載っているものも、必要に応じて押さえていきます。

〈3日前~前日〉標準レベルの仕上げと応用内容への挑戦

テスト直前期は、標準レベルの問題の完成を目指します。

応用問題に取りかかれると理想的です。ただし、反復練習をするほどの余裕はないことが多いので、そこそこの理解度で問題ありません。

また、暗記事項については最終確認を行います。

用語や事項を自分で説明できる状態を目指してください。

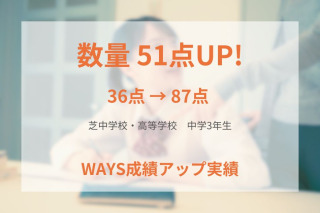

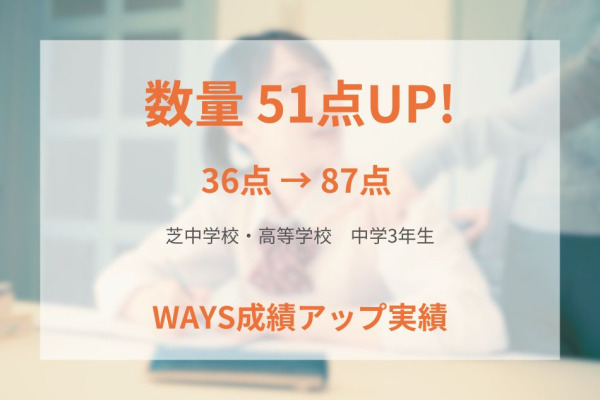

個別指導塾で「やるべきことを見える化」して成績アップに成功した事例 | 芝中学校3年生:数量36点→87点(+51点)ほか

「中高一貫校専門 個別指導塾WAYS」での、芝中学校3年生の事例です。

入塾前の中学3年生の1学期中間テストでは、英語が75点、数量が36点、図形が42点という状況で、特に数学の成績が低迷していました。

原因は、何をどのように取り組めばいいのか分からないまま、手当たり次第に勉強をしていたことです。

そこでWAYSでは、次のように指導を行いました。

- 学習アプリを用いてやるべきことを見える化する

- 学校教材を繰り返し復習し、基礎レベルから着実に理解する

結果、次の1学期期末テストでは、英語75点→89点(+14点)、数量36点→87点(+51点)、図形42点→67点(+25点)と、大きく成績をアップすることができました。

詳しく知る:

テスト勉強をどう進めればいいかわからない場合は、「中高一貫校専門 個別指導塾WAYS」で解決できます。

毎回の確認テストで、学習内容の定着を確認。テスト範囲の確認テストにすべて合格した状態で定期テストに臨めるようにするため、着実に成績が向上していきます。

科目別の定期テスト勉強例

科目別の勉強法を紹介します。

あくまでも参考例として考え、学校の実情に合わせてアレンジしてください。

数学

- 教科書で公式や定義を理解

- 教科書の問題で演習

- 教科書準拠問題集で基本レベル演習

- 教科書準拠問題集で標準レベル演習

これに適宜学校教材を加えますが、いずれにせよ、基礎→標準→応用の順で完成させていきましょう。

中高一貫校の場合は、そもそも教科書のレベルが高いので注意が必要です。

難度の高い章末問題などは、いったんとばしてしまうとよいでしょう。

英語

- 単語・文法・重要事項の確認と暗記

- 試験範囲の英文を和訳できるようにする

- 長文を読解する

「長文を読解する」というのは、現代文のような理解をするということです。

論理展開がどのようになっているか、筆者の主張や登場人物の心情の変化などを押さえておきましょう。

詳しく知る:

国語

- 漢字のチェック、古典文法や重要事項の確認と暗記

- 〈現代文〉授業ノートの見直し→本文の再読解→教科書の問題の見直し

- 〈古典〉本文の現代語訳→本文の読解

古典において、本文の現代語訳をする際は、なぜそのように訳すのかに留意しましょう。

「これは〇〇の終助詞だから、△△のように訳す」というような説明ができるようになるのが目標です。

理科

- 用語や公式の確認と暗記→教科書の理解

- 教科書準拠問題集で基礎レベル演習

- 教科書準拠問題集で標準レベル演習

- 市販の教材で標準~応用レベル演習

中学の場合は、学校で教科書準拠問題集を採用していない可能性があります。

書店などで基礎から演習できる問題集を購入してもよいでしょう。

なお、中高一貫校では高校内容まで踏み込んでいることがあるため、高校の理科基礎レベルの参考書や問題集も視野に入れておいてください。

詳しく知る:

社会

- 教科書内容の確認と暗記(資料集や用語集を併用。歴史は流れも押さえる)

- 一問一答系の問題集などで暗記

- 資料集や用語集で細かい事項まで押さえる

教科書レベル以外でどこまで暗記するかの判断が難しい場合は、学校や塾の先生に確認するのがオススメです。

家庭では「計画的な学習習慣」の定着が難しいなら、個別指導塾のサポートを

テスト勉強が難しい理由4選

勉強時間が足りない

勉強に対するモチベーションが低かったり、勉強する体力がなかったりして、勉強時間が不足しているケースです。

部活動で疲れている、ついついスマホやゲームで時間を浪費してしまう、という生徒が該当します。

何をすればよいのかわからない

重要事項や要点を理解できていない、どこまでが基礎事項なのかわからない、といったケースです。

基礎が理解できていないのに標準レベルの問題を解こうとするなど、非効率的な勉強をしてしまいます。

試験対策をするにあたって、適切なto doリストを自分で作れないという状態だといえるでしょう。

計画を立てても実行できない

学習計画を立てても、進捗をうまく管理できない、というケースです。

例えば、ある単元で想定以上に時間がかかると、それ以降の計画が崩れてしまう場合などです。

途中で投げ出してしまい、結局行き当たりばったりの勉強をしてしまうことになります。

苦手な科目を敬遠する

気づけば得意科目ばかりを勉強している、というケースです。

苦手科目がさらにできなくなるという悪循環が生じ、勉強に対するモチベーションの低下を招きます。

実例紹介 | 個別指導塾で苦手科目だった英語を克服して学習姿勢も大幅改善!

私が担任をしていた、高校1年生の男子生徒の実例です。

英語が大の苦手だった彼は、中学レベルの英語からやり直さなくてはならない状況でした。

そのことは本人もよく理解しており、単語や文法の覚え直しをやろうとしますが、結局長続きしません。

学校の居残り自習にも参加したことがありましたが、英語を自力で進めることはできませんでした。

さらに、そもそも勉強時間が足りていないなかで、ついつい得意な数学に時間を割いてしまっていました。

当然、定期テストや模擬試験で成績は振るわず、学習に対する意欲も低空飛行を続けます。

そこで、保護者と相談した結果、個別指導塾で英語を徹底的に鍛えてもらうことになりました。

いつでも講師に質問できる環境で、進捗を管理してもらいながら、英語を中学レベルの基礎からやり直し。

夏休みの講習にも通い、約半年で英語の成績は大幅に改善したのです。

その後は学校の授業にもついていけるようになり、勉強そのものの楽しさを見出せたようでした。

個別指導塾に通いながら、学習にしっかりと力を注いでくれるようになりました。

個別指導塾でお子さんに合ったサポートを

集団指導塾は一斉授業なので、定期テスト対策には不向きです。

お子さんがつまずいている箇所をピンポイントで教えてはくれないうえに、そもそも学校の授業進度とは異なる場合がほとんどです。

個別指導塾なら、質問がしやすく疑問点を解消しやすいうえに、演習時間を確保できます。

集団授業はあくまでインプットであって、大事なのは自分で手を動かすアウトプットの時間(演習時間)です。

付け加えると、定期テストの問題傾向・試験範囲・お子さんの学習状況を踏まえ、学習の進捗を適切に管理してくれるところがベストです。

「中高一貫校専門 個別指導塾WAYS」で計画的な学習習慣を身につけ成績アップ! | 実例2件紹介

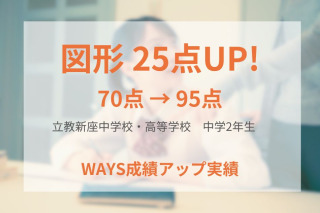

立教新座中学校2年生 | 数量 47点→64点(+17点)図形 70点→95点(+25点)

入塾前、中学1年学年末テストでは、数量47点、図形70点と目標には遠い状況でした。

原因は、計画的に進められず、解いた問題を自力で解けるまで復習していなかったためです。

そこでWAYSでは次のような指導を行いました。

- 学校の授業進度に遅れないよう指導計画を作成し、毎回の指導でノルマを達成

- 完成ノートだけでなく『体系数学問題集』を併用し、演習量を補強

- 解けない問題が自力で解けるまで徹底的に対策する学習意識を確立

結果、WAYSで学習を継続し、数量64点(+17点)、図形95点(+25点)と成績アップできました。

詳しく知る:

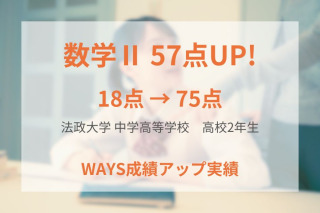

法政大学高等学校2年生 | 数学Ⅱ 18点→75点(+57点)数学B 28点→74点(+46点)

入塾前、高校2年1学期期末テストでは、数学Ⅱが18点、数学Bが28点と低迷していました。

原因は、部活動に熱中するあまり、自宅での学習習慣やテスト前の計画性がなかったためです。

そこでWAYSでは次のような指導を行いました。

- 初回指導で細かな学習計画を立て、1問単位でやるべきことを明確化

- 週4回×120分の指導時間を活用し、集中的な学習時間を確保

- テスト2週間前に範囲を周回し、直前に重要な問題を再解する学習サイクルを確立

結果、2学期中間テストでは数学Ⅱが75点(+57点)、数学Bが74点(+46点)と大幅に成績アップできました。

詳しく知る:

「中高一貫校専門 個別指導塾WAYS」には、500校以上の中高一貫校生の指導実績があり、お子さんが通う中高一貫校にも対応できます。

左下の虫めがねマークより「学校名 成績アップ」で検索すると、学校別の成績アップ事例を探せます。ぜひお試しください!

テスト勉強の進め方がわからないなら、お子さんが通う中高一貫校にも対応できる「WAYS」へ

定期テスト対策は、何をどのように進めていけば効果的なのか?

家庭での学習サポートに限界を感じるようであれば、中高一貫校に特化した個別指導塾を活用してください。

中高一貫校では、学校の授業にしっかりついていくことが、最大の大学入試対策になります。

そこで「中高一貫校専門 個別指導塾WAYS」では、中高一貫校の授業・定期テストの対策に照準を合わせて指導を行っています。

いま何をすべきかが明確になるのはもちろん、次の定期テストに向けて、テスト範囲の問題演習を徹底できるので、着実に成績が向上していきます。

- ふだん家であまり勉強しないけれど、成績を上げられる?

- うちの子が通う中高一貫校にも個別対応できる?

- 定期テストに向けて、どうやって計画的に学習を進める?

など、WAYSの定期テスト対策指導の詳細は、次のページでご確認ください。