総合型選抜は、大学が求める人物像(アドミッション・ポリシー)や学位授与方針(ディプロマポリシー)に合致している人物かどうかが問われる大学入試の形態です。

親世代のイメージでは、大学受験と言えば、テストの点数で受験する「一般選抜(一般入試)」ですが、テストの点数だけでなく、様々な基準で評価をしましょう、というのが総合型選抜の考え方です。

そのため、選抜方法は大学・学部によって様々であり、総合型選抜での大学入試を考え始める時期が遅い場合は、準備が間に合わないケースもあります。

総合型選抜の対策の流れ、総合型選抜に受かる人の特徴、出席日数の影響など、網羅して解説します。

総合型選抜では、評定平均(=学校の定期テスト・成績)がほぼ確実に問われます。

中高一貫校生の82.9%の成績アップを実現してきた「中高一貫校専門 個別指導塾WAYS」の評定平均アップ対策指導はこちら。

このページの目次

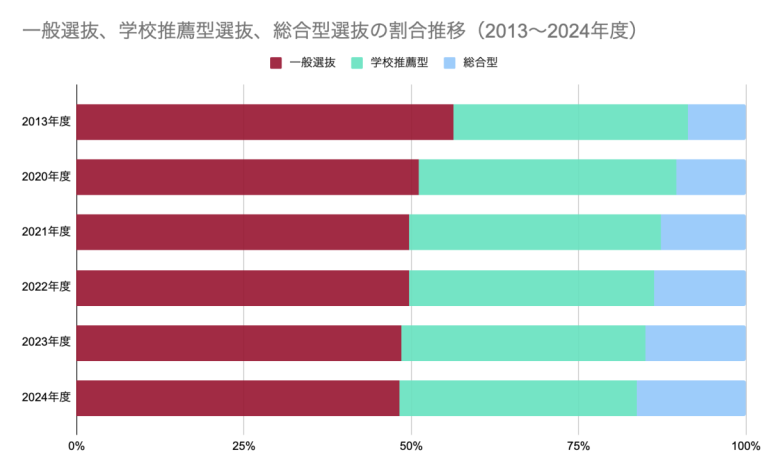

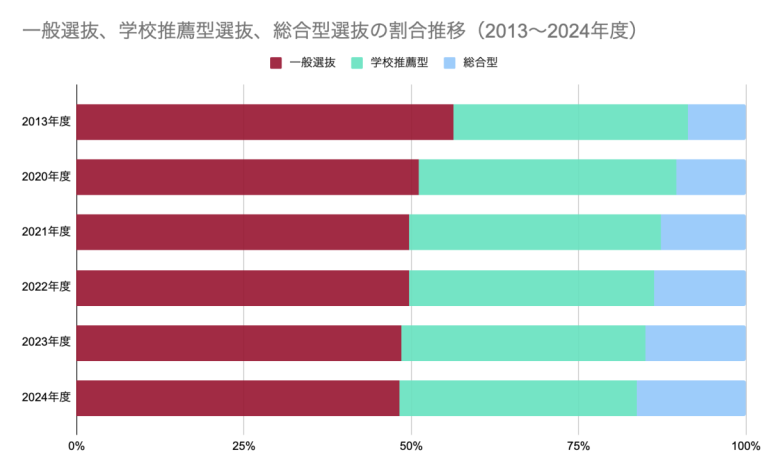

増加を続ける総合型選抜。テスト入試は47.53%まで減少(2024年度データ)

出典:総合型選抜、学校推薦型選抜|大学入試の特徴と対策の考え方

文部科学省による2024年度の統計によると、テストの点数で受験する「一般選抜」での大学入学者は47.53%にまで減少し、学校推薦型選抜と総合型選抜での入学者が、合わせて5割を超える状況となっています。

中でも、総合型選抜は、AO入試から切り替わった2021年度に大きく増え、以降も目に見えて増加を続けています。

2024年度の総合型選抜での大学入学者数は、実に98,520人にも達しています。

詳しく知る:

総合型選抜の特徴|大学・学部に合った人物かどうかが問われる

「高等教育機関入学者の選抜 – 文部科学省」資料によれば、旧来のスタンダードであった、テストの点数で選抜する「一般選抜(一般入試)」は、学力検査偏重であり、弊害の多い入試方式であるとされています。

そこで、テストの点数だけでなく、様々な基準で選抜を行うための方法として増加してきたのが、学校推薦型選抜(推薦入試)であり、総合型選抜(旧・AO入試)です。

総合型選抜では、各大学・学部が掲げるアドミッションポリシー(求める人物像)に則り、受験生がその大学・学部にふさわしいかどうかを、様々な方法で選抜します。

選抜方法に決まりはなく、大学・学部ごとに千差万別であるのが特徴です。

一部には、実績さえあれば学力やテストの点を一切問わない総合型選抜も存在するほどです。

しかしながら一定の傾向はあり、基本的には次のような項目で選抜が行なわれるケースが多くなっています。

- 調査書(学校の内申、学校内外での活動実績)

- 共通テストや、大学独自テスト

- 志望理由書等

このため、ほとんどの場合で学力も問われます。総合型選抜は、勉強をしなくていい入試方式ではありません。

このほか、英語を重視する大学・学部で、英検◯級の取得を出願条件としたり、芸術系の大学・学部で実技や作品提出を課したり、さまざまです。

小論文、プレゼンテーション、面接、セミナーに参加してのディスカッションやレポート作成が含まれる場合もあります。

対策のポイント|総合型選抜に受かる人の特徴

前提:あらゆる選抜が「アドミッションポリシーに合致しているか」で評価される

総合型選抜では、すべての判断基準は「アドミッションポリシーに合致しているか」となります。

たとえば、アドミッションポリシーに「環境問題への深い関心がある」と記載されていたとします。

調査書には、高校での成績のほか、学校内外での活動を記載しますが、ここに「バドミントン部で全国大会出場」と書いたところで、アピールにはなりません。アドミッションポリシーとはなんら関係しない内容だからです。

環境問題への深い関心があるかどうかが問われているわけですから、たとえば、「高校3年間、ビーチクリーンのボランティアに継続参加してきた」というような実績こそ、評価されるわけです。

総合型選抜で受かる人の特徴1:アドミッション・ポリシーに合致するアピールができている

志望理由書や活動報告に書く内容や、プレゼンテーションや面接で伝える内容も同様です。

学力検査(テスト)であっても、「標準的な学力がある」「〜を学ぶためにふさわしい学力がある」など、これもアドミッションポリシーが基準です。

総合型選抜では、様々な評価項目があります。

レポート、小論文、プレゼンテーションなど慣れない選抜項目があると、それらをきちんとこなすことをまず考えてしまいますが、まず何を書くか、何を話すか、何を伝えるかが最も重要です。

どんなに小論文をうまく書いたり、プレゼンテーションでしっかり喋れたとしても、内容がアドミッションポリシーとは筋違いであれば、まったく意味がないからです。

詳しく知る:

総合型選抜で受かる人の特徴2:高校1年生からコツコツと努力し、高い評定平均が見込める

総合型選抜で必ずと言ってよいほど問われる、高校の調査書では、学校での成績が見られます。

中心となるのは評定平均です。

注意しなければならないのは、高校3年間、すべての学年での成績が、評価の対象となる事実です。

中学生の段階から将来を見据え、高校に進学後は始めから大学入試を意識して、コツコツと良い成績を取ってきた人は、圧倒的に有利です。

一方で、大学入試はまだ先だからと、高1・高2の成績を落としてしまった人は、どんなに高3で良い成績を取ったとしても、リカバリーが難しく、選択肢を狭めてしまうケースがあります。

詳しく知る:

総合型選抜における欠席日数の影響

原則として、欠席日数は、総合型選抜での合否に影響します。高校の調査書が選考資料に含まれる限り、確実に見られる箇所であるからです。

しかしながら、影響がどの程度なのかは、ケースにより様々です。

欠席日数が目に見えて多い場合は要注意

総合型選抜に限らず大学入試では、「高校卒業見込み」であることが求められます。

必然的に、出席日数が足りず、留年となってしまう場合には、出願ができません。

留年にならずとも、欠席日数が目に見えて多い場合は、注意が必要です。たとえば、慶應義塾大学・理工学部の分野志向型入試(総合型選抜)では、

調査書記載の欠席日数の合計が 30 日を超えないこと。

との出願条件があります。

また明治大学・商学部の公募制特別入学試験(総合型選抜)では、より厳しく、

高等学校第 3 学年 1 学期(または前期)までの欠席日数が 10 日以内の者

との出願条件となっています。

30日以内であれば、通常どおり学校に行っていれば、多少の病欠等があっても問題ありませんが、3年間で10日以内となると、気を付けておく必要があるでしょう。

総合型選抜では、早期にキャリアイメージを固め、志望大学を絞って、出願条件や選抜方法を研究する必要がある、という事実がよくわかります。

アドミッション・ポリシーのページで「欠席日数を評価する」と明示している場合もある

多摩大学のアドミッション・ポリシーでは、総合型選抜の具体的評価ポイントとして、

なお、出身高等学校等の調査書や取得している各種資格の証明書(取得者のみ)等は、全体のみならず個々の教科の評定平均値・部活動・生徒会活動・ボランティア活動・これまでの活動や姿勢・出席日数や欠席日数・取得した技能等の内容を重視し評価・判定に利用します。

との記載があります。

これは単に、高校の調査書を見る、という内容を具体的に示しているだけの可能性もあります。

が、アドミッション・ポリシーに記載があるということは、選考において大きな評価ポイントになると考えておいたほうが万全です。欠席日数が多ければ、減点要素になると考えておきましょう。

欠席日数は、高校の調査書を通じて必ず評価される

基本的には、出願条件やアドミッション・ポリシーでは、欠席日数に関する規定を明示しない大学のほうが多いようです。

これは、欠席日数を見ないわけではありません。欠席日数が記載されているのは高校の調査書ですが、調査書はほとんどの場合で選考に使われるからです。

「何日までなら欠席があっても大丈夫なのか?」

と不安になる方もいると思いますが、これは「10日までなら大丈夫」「5日なら問題ない」と言えるものではありません。

たとえば、欠席日数が5日しかなかったとしても、他の評価基準ですべて同点だったとすれば、無欠席の受験生に負ける可能性があるからです。

逆に言えば、欠席日数が20日あったとしても、他の基準で上回っていれば、合格できるということです。

高校1年、2年であれば、今から気をつけることもできますが、高校3年で入試が迫っている場合は、すでに欠席日数は決まっており、ここに悩んでも仕方がありません。

それ以外の評価基準でよい評価を受けられるよう、全力を注いだほうがいいでしょう。

総合型選抜の対策の進め方

- 将来(大学卒業後)のイメージを固める

- 将来を見越して、成長のために最適な大学・学部を探す

- 志望校を決定したら、選抜方式のリサーチを進める

- アドミッションポリシーをよく分析し、評価される実績を作る

たとえば、「GMARCHくらいの有名大学には入学したい」など、知名度やステータスを優先した大学選びをする場合には、総合型選抜での大学入試は困難です。

こうしたケースでは、自分にあった総合型選抜が存在するかどうかは、運でしかなくなってしまいます。

たまたま見つかることがないとは言えませんが、可能性、確実性は低くなってしまいます。

将来のイメージから逆算して志望大学を決められれば、総合型選抜は成功に近づく

総合型選抜での大学入試を目指すのであれば、真っ先に固めなければならないのは、将来(大学卒業後)のイメージです。

それも漠然とした夢ではなく、具体的な目標であることが望ましいです。

将来の具体的な目標が決まれば、そのために大学でどのような知識やスキルを身につける必要があるのかが、明確になります。

丹念にリサーチして、成長の場として最適な大学が見つかれば、総合型選抜は半分以上が成功したも同然です。

選抜内容とアドミッションポリシーを分析して準備を進める

志望大学が絞れたら、選抜内容を確認し、アドミッションポリシーを分析して、合格を目指した準備を始めます。

出願に、評定平均や、英検取得などの条件が課されている場合は、これをクリアできるように高校生活の目標を定めます。

もう一つ重要なのは、アドミッションポリシーの観点から、効果的なアピールになると思われる実績づくりができるかどうかです。

総合型選抜では、将来の目標から逆算して、その大学・学部に入りたい理由をアピールするわけですが、ただ頭で考えているだけなのと、実際に行動を起こしているのでは、説得力がまったく違います。

なんとなく高校生活を送ってきてしまうと、出願直前になって振り返ったときに、総合型選抜でアピールできるような活動実績がまったくないという事態にもなりかねません。

こうした観点から、高校選びをする中学2年生・3年生の段階では、ある程度の進学・キャリアのイメージを固めておき、高校では計画的に実績づくりの活動ができる形が、総合型選抜の理想です。

また、中学受験をして、進学に強みを持つ中高一貫校に入学する場合は、中高6年間、強度の高い勉強をし続けることが決まってしまいます。

早ければ、中学受験のために塾に通い始める10歳〜には、将来をある程度イメージする必要が出てきます。

親世代の時代とは状況が大きく変わっており、かなり早い段階から将来のイメージが求められるのが、現代の大学入試です。

驚いてしまいますが、頭を切り替えて、大学入試に備えましょう。

対策が遅れたときは一般選抜に切り替えるのも選択肢

総合型選抜では、中学生時代、あるいは高校入学後の早い段階で、将来をある程度イメージできるのが理想ではありますが、すべての人がそのようにできるわけではありません。

総合型選抜での大学入試の可能性に気づいたのが高校2年生くらいまでであれば、まだやりようによってリカバリーは可能でしょう。

ただし、高校3年生になって、総合型選抜の出願が始まる直前に、始めて総合型選抜を意識するような場合には、なかなか効果的なアピールは難しい場合があります。

特に、実績や行動力を重視するタイプの総合型選抜は、かなり厳しいでしょう。

やり方によって、表面を取り繕うことができないわけではありませんが、2年・3年かけて準備してきたライバルに勝てるかという視点で考えれば、かなり分が悪いのが現実です。

逆に、高校の成績や、テストの点数での評価が中心となるような総合型選抜の場合は、学力に自信さえあれば、あまり気にせずにチャレンジしてもよいでしょう。

いずれにしても、総合型選抜は、秋には出願が始まる、年内入試です。

総合型選抜がだめだったとしても、一般選抜に切り替えることができますので、対策が遅れて間に合わない心配がある場合は、そのつもりで準備をしましょう。

高校の成績はほぼ必ず問われる!定期テスト対策は手遅れになる前に

高1から将来イメージ必須!自分から率先して成績向上に取り組めるようにサポートを

総合型選抜において、必ずと言っていいほど問われるのが、調査書に記載される、高校の内申です。

中には、評点平均で足切りするケースもあり、基準を満たしていなければ出願すらできない場合もあります。

どのような選択肢を取るにしても、高校1年生からしっかり学校の成績を取ることを意識する必要があります。

現在では観点別評価が取り入れられており、定期テストの点数はもちろんのこと、提出物、授業での意欲、発表や実技など、様々な項目で成績がつけられます。

詳しく知る:

そのため、高校入学時から、学校の成績の意味を、お子さんとしっかり確認しておく必要があります。

将来の目標がイメージできているのなら、自分から率先して成績向上に取り組めるはずです。

逆に、目標が宙ぶらりんな状態であれば、学校の成績を上げる意義がわからず、「勉強しなさい」と言ったところで効果がないケースがあります。

こうした観点からも、早期に将来のイメージを固められるよう、家庭でサポートしてあげましょう。

定期テストで平均点以下の場合は早期に対策を

成績が低迷してしまう場合は、圧倒的大多数が、演習の不足が原因となります。

すなわち、学校から出される宿題・課題、定期テスト勉強での問題集の周回、自主的な復習など、学校外(主に自宅)での勉強です。

習った知識を定着させ、テストで得点できる実力に変えるためには、必ず、実際に問題を解く「演習」を繰り返す必要があります。

学校の授業をしっかり受けているだけでは、高校レベルになると、どんな秀才であっても、良い成績を取ることができません。

これは学習習慣の問題であり、家庭学習が苦手な場合には、放っておいて解決することではありません。

高校での成績は、ほとんどの場合で高校1年生から見られます。総合型選抜で足を引っ張るような事態とならないよう、早めの対策が必要です。

王道は、学習塾の利用です。

成績不振からのリカバリーや、苦手分野の克服には、それぞれの事情に合わせて指導計画を立ててくれる、個別指導タイプの学習塾、家庭教師等が向いています。

集団指導塾は、独自カリキュラムで授業が進むため、ついていけない生徒に合わせた指導は得意ではありませんので、注意が必要です。

詳しく知る:

《中高一貫校現役教師の経験談・実例紹介》 高校1年生の男子生徒の実例です。 中学時代からサボリ癖がつき、あまり熱心に勉強をしていない生徒でした。 ただ、3歳年上の兄が総合型選抜入試で大学進学を決めたのを見て、漠然と推薦入試を受験することを考えていました。 ところが、勉強をきちんとしないので、評定が伸び悩んでしまいます。 危機感を覚え、少し真面目に学習に向かうも、勉強法がよくわからず、状況は改善しません。 そこで、学習内容の定着をサポートしてもらえる個別指導塾に入塾しました。 最初のうちは「やらされる勉強」でしたが、勉強法が少しずつ身につくにつれ、家庭での学習時間も増えたそうです。 評定も高校2年生からは安定し、なんとか推薦入試における校内選考を突破できるだけの評定平均値をとることができました。 青木ユウ(教師歴約10年)

高校1年生でつまづいてしまった中高一貫校生が、定期テストで成績アップ!3件の事例を紹介

勉強をしなければならないとわかってはいても、どうしても実行が難しい。あるいは、勉強をしようにも、具体的に何をすればいいのかわからない。

そんなケースでは、学習塾を活用すれば解決できる可能性があります。

中高一貫校生の82.9%の成績アップを実現してきた「中高一貫校専門 個別指導塾WAYS」の成績アップ事例を紹介します。

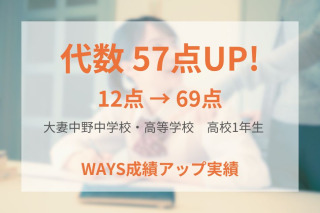

大妻中野高校1年生|代数 12点→69点(+57点)

入塾前、中学3年1学期期末テストでは数学(代数)が12点と低迷していました。

原因は、部活動との両立がうまくできず、頻出問題の演習が不足していたためです。

そこでWAYSでは次のような指導を行いました。

- 学校指定問題集の基本~標準問題を繰り返し演習させ、基礎力定着に注力

- 毎回120分の集中演習で学習時間と質を両立させ、演習量を確保

- 解き直しと類題演習を徹底し、頻出問題を確実に得点できる状態にする

結果、2学期期末テストでは数学(代数)が69点(+57点)と、大幅に成績アップできました。

詳しく知る:

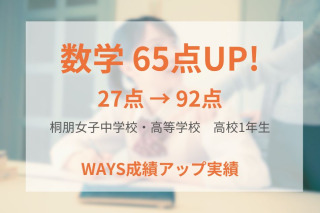

桐朋女子高校1年生|幾何 27点→92点(+65点)

入塾前、高校1年2学期中間テストでは、幾何が27点と低迷していました。

原因は、勉強習慣がほとんどなく、定期テストにぶっつけ本番で臨んでいたためです。

そこでWAYSでは次のような指導を行いました。

- 週3回の演習で、定期テスト範囲を最低3回復習する反復的学習習慣を確立

- 計算ミスを防ぐため、途中式を細かく書き、丁寧に見直しを行う習慣を指導

- 間違えた問題は自力で解き切れるまで繰り返し演習し、定着度を向上

結果、高校2年2学期中間テストでは数学が92点(+65点)と大幅に成績アップできました。

詳しく知る:

開智未来高校1年生|代数 42点→88点(+46点)解析 41点→72点(+31点)

入塾前、中学3年1学期中間テストでは代数42点、解析41点と低迷していました。

原因は、家庭学習が定着せず、理解不足とモチベーション低下に陥っていたためです。

そこでWAYSでは次のような指導を行いました。

- 120分間の演習授業で学習時間をしっかり確保し、悪循環の改善を図る

- 学校指定問題集『4step』の基本レベルの問題のみを繰り返し演習し、解法を定着

- 自力で解けるまで解き直し、「理解できる」から「解ける」状態へ変化させる

結果、高校1年1学期期末テストでは代数88点(+46点)、解析72点(+31点)と大幅に成績アップできました。

詳しく知る:

「中高一貫校専門 個別指導塾WAYS」には、500校以上の中高一貫校生の指導実績があり、お子さんが通う中高一貫校にも対応できます。

左下の虫めがねマークより「学校名 成績アップ」で検索すると、学校別の成績アップ事例を探せます。ぜひお試しください!

中高一貫校生の成績低迷の悩みは、専門の個別指導塾WAYSで解決可能

中高一貫校生が総合型選抜での大学入試を目指す場合に、ネックになりやすいのが、学校の成績を上げる難しさです。

特に、進学に強みを持つタイプの中高一貫校では、中学入学当初から、大学入試を意識した内容の濃い授業が展開され、なおかつ授業の進みも速いことが一般的です。

当然、定期テストの内容も難しくなっており、高得点を取る難易度が高くなります。

授業の進みの速さをカバーするために、宿題や課題も大量に出されるため、こなすだけでも大変です。

このような中高一貫校特有の環境に最適化し、定期テストの得点を上げることに特化した補習塾タイプの専門塾が、「中高一貫校専門 個別指導塾WAYS」です。

総合型選抜を目指しており、評定平均や、学校の定期テストに不安がある場合は、中高一貫校生の82.9%の成績アップを実現してきたWAYSの評定平均アップ対策指導を、ぜひご覧ください。