中高一貫校生の大学推薦入試(学校推薦型・総合型)について、学校の評定と学習設計の観点から、中高一貫校指導歴30年の現役教師が解説します。

推薦入試では、学校の評定が出願や合否判断を左右する重要な指標となります。

そのため、早い段階から評定の底上げを意識した学習設計を立てることが、志望校の選択肢を広げるカギです。

評定を上げるための具体的な対策は、以下の3点です。

- 定期テストで確実に得点を取り切る学習に取り組む

- 提出物や授業内評価を含めた「観点別評価」の対策を徹底する

- 苦手科目を早期に克服するための反復演習を継続する

独力での実行が難しい場合は、中高一貫校の指導実績が豊富な個別指導塾で、学習を管理するという選択肢も有効です。

このページの目次

大学入試でテスト中心の一般選抜(一般入試)は50%以下に。最新事情を解説

推薦入試枠は拡大、5割を超える。一般選抜は難しいまま

2024年度の大学入試では、入学者の47.5%が一般選抜(一般入試)で、51.1%が推薦入試で合格しています。

このように、約半数の高校生が推薦入試で合格する時代です。われわれ親世代からすると、驚くほど推薦入試が広がっています。

さらに、早稲田大学は、学校創立150周年を迎える2032年までに、推薦入試の合格者を6割まで増やすと発表しました。

こうした動きに追随する大学が増えるはずで、推薦枠の拡大は今後も進みそうです。

参照:文部科学省「令和6年度国公私立大学・短期大学入学者選抜実施状況の概要」

詳しく知る:

一方で、2016年入試から、教育の質を確保することや、大都市圏の大学へ学生が集中することを防ぐために、大学定員の厳格化が始まりました。

これにより、定員をオーバーした大学は、経常費補助金カットなどのペナルティが課せられるようになりました。

2023年度には入学定員超過に対するペナルティは廃止されましたが、収容定員超過に対する基準は厳格化されました。

結果的に、これまで常態化していた、定員を上回る合格を出しにくくなったのです。

推薦枠の拡大と、定員の厳格化が相まって、人気大学の一般選抜(一般入試)は、少子化が進む中でも依然として難しいままです。

参照:文部科学省「平成28年度以降の定員管理に係る私立大学等経常費補助金の取扱について(通知)」

参照:文部科学省「令和5年度以降の定員管理に係る私立大学等経常費補助金の取扱いについて(通知)」

入試多様化の背景にある「観点別評価」の導入。学力試験だけで選抜する時代ではなくなっている

学業成績の評価方法が変わり、観点別評価が導入されました。これにより、ペーパーテストの点数以外も評価対象となりました。

「知識・技能」から、「思考・判断・表現」や「主体的に学習に取り組む態度」まで、多角的に評価されます。

推薦入試では評定が重要である事実を考えると、「知識」偏重の学力観が変化したことを意味していると考えられます。

実は、大学入試だけではなく、高校入試も変わってきています。これまでの内申点重視だけでなく、推薦・専願入試など、学力試験離れが進んでいるのです。

このように、学生の意識も変化しており、高校生にとっても推薦入試の人気が広がっています。

実例紹介!中高一貫校生の大学推薦入試の「理想」と「現実」

ここからは、私の勤務校の中高一貫校の実例を交えながら、中高一貫校の推薦入試のリアルを解説します。

中高一貫校の地域、偏差値などの状況次第で、実情は様々です。ここで紹介する内容が全てではありませんが、ある程度の傾向を示すものとして参考にしてください。

勤務校での今年(2024年)の受験形態では、一般選抜(一般入試)は34.0%、総合型選抜27.0%、学校推薦型選抜39.0%でした。

66%の生徒が、総合型・学校推薦型を受験していることになります。

学力重視の中高一貫校であっても、3人に2人は推薦入試を受験したことになります。

中高一貫校生の学校推薦型選抜(指定校推薦)の実情

学校推薦型選抜は、指定校推薦と公募制推薦の2種類に分類できます。

指定校推薦は、大学が各高校に推薦枠を振り当てて、大学が定めた基準を満たせば、選考自体は高校側でします。高校で推薦された生徒はほぼ合格します。

勤務校での指定校推薦の傾向

【早慶】

指定校推薦枠は「入試合格者」「実入学者」「入学後の成績」に基づいて高校に枠が与えられます。前年度の入試実績によって、推薦枠がある程度変動するようです。

早慶になると当然ですが、非常に人気です。

「何がなんでも東大・京大」「何がなんでも医学部」「何がなんでも○○学部」のように、上位層のガチ勢以外は「早慶なら……」と志望するケースが多いです。

ほぼ評定5.0の生徒が志望するので、学校生活の充実度(生徒会役員・部活部長・各種受賞歴など)が決め手となるケースがほとんどです。

【GMARCH・関関同立】

勤務校では、GMARCH・関関同立だと、旧帝大や早慶(あるいはそれより上のレベル)を志望している生徒は、あまり出願しません。

指定校の学内選考は9月に実施しますが、仮に夏の段階で良い判定が出ていなくても、上位層は難関大にこだわる傾向があります。

結果的に、一般選抜(一般入試)で確実に合格が取れるレベルに届いていない生徒で決まるケースが多いです。その意味では、良い選択と言えそうです。

ただし、5教科の3年間の評定平均なので、私立文系であっても、科目を絞り込まずに、受験に関係ない科目まで勉強しないと選考されません。

真面目にコツコツと勉強できる生徒がやはり有利です。

この点を捉えて、「本当の実力が備わっていないのに……」とやっかむ声がありますが、受験科目以外もしっかり勉強する学習姿勢は評価に値すると個人的には思っています。

【日東駒専・産近甲龍・地方有名私大】

地元志向の強い生徒が、地元有名私大を選びますが、このレベルの大学は、指定校推薦ではそこまでに人気になりません。

理由は、9月の段階では、大半の生徒が、それよりも上のレベルを第一志望にしているからです。

実際に枠が余ることの方が多いというのが実態です。

勤務校の指定校推薦の流れを紹介します。 私の勤務校では、2学期始業式に、指定校推薦枠を3年生に発表。 希望者はおおよそ1週間で学内応募。応募者の中から学内選考を行います。

偏差値が伸び悩み、なんとか日東駒専以上に行きたいと考えた時に、指定校推薦は合理的な選択肢です。

しかし、そのレベルの生徒に限って、高校1年・2年の評定が悪く(特に、理数科目で低迷して)基準に達しないケースが多いです。

定期テストだけでも真面目に取り組んで、評定を高めておくと、偏差値が伸び悩んだ時の選択肢が広がります。

【歯学部・薬学部・看護学部】

医療系の指定校推薦は人気が高いのですが、学費が高いので、経済的に負担できる家庭しか希望しません。学力以外の要因が大切になります。

指定校推薦の最近の傾向まとめ

難関大学で指定校推薦が増える動きは、現場レベルではあまり感じていません。

むしろ、付属校・協定校などの枠が増えて、高校の時から大学が求める人材を育成する流れではないでしょうか?

早稲田大学では、2010年に早稲田佐賀を開校し、約半数の生徒が早稲田大学に進学できます。また、早稲田摂陵が2025年から早稲田大阪に校名を変更して、早稲田大学への進学枠が増員されます。

このように、首都圏の附属高校だけでなく、地方まで付属校は拡大しています。

参照:早稲田佐賀中学校・早稲田佐賀高等学校「大学合格実績」

参照:早稲田大阪高等学校「校名変更と早大特別推薦枠拡大のお知らせ」

有名大学の指定校推薦・内部進学の合格者数の一部データを紹介します。 まずは早稲田大学から。指定校推薦と内部進学が多いのが分かります。 早稲田大学 政治経済学部 入学定員900名 ※内部進学内訳:早稲田高等学院110名・早稲田本庄73名・早稲田実業65名・早稲田23名・早稲田大阪3名・早稲田佐賀8名・早稲田シンガポール6名 ※学部によって内訳に違いあり 参照:早稲田大学「早稲田大学学則」 参照:早稲田大学政治経済学部「入試データ」 参照:早稲田大学高等学院「早稲田大学への進学」 参照:早稲田大学本庄高等学院「2025年春 卒業生・学部進学者数」 参照:早稲田実業高校「進路状況」 参照:早稲田中学校・高等学校「大学合格者数・進学者数一覧」 参照:早稲田大阪高等学校「進学実績」 参照:早稲田佐賀中学校・早稲田佐賀高等学校「大学合格実績」 参照:早稲田渋谷シンガポール校「早稲田大学への推薦入学枠」 続いて、慶應義塾大学。こちらは総合政策学部の総合型選抜が有名ですね。 慶應義塾 経済学部 入学定員1200名 ※内部進学内訳(塾高210名・志木80名・女子56名・湘南藤沢70名) ※2025年から経済学部で指定校推薦を導入 慶應義塾 総合政策学部 入学定員425名 ※内部進学内訳(塾高19名・志木2名・女子3名・湘南藤沢7名) 参照:慶應義塾大学「学部入学案内 - 学部入学定員・入学者数」 参照:慶應義塾大学「学部入学案内 - 一般選抜」 参照:慶應義塾大学「学校推薦型選抜」 参照:慶應義塾高等学校「慶應義塾大学への推薦」 参照:慶應義塾志木高等学校「進路状況」 参照:慶應義塾女子高等学校「進路情報」 参照:慶應義塾湘南藤沢中等部・高等部「卒業生の進路」

私の勤務校でも、立命館大学 生命科学部とは、協定校推薦制度があります。

この制度を使うと、大学が指定する課題やセミナーなどをこなして、基準に達すれば合格できます。

高大連携の動きは、今後も強化されるのが予測できます。

中高一貫校生の学校推薦型選抜(公募制推薦)の実情

続いて、学校推薦型選抜(公募制推薦)です。こちらは高校の推薦が必要ですが、選考は大学側が行います。

高校が推薦すればほぼ合格する指定校推薦との違いは、推薦資格を得ても、必ずしも合格する訳ではない点です。

選抜方法は大学によって様々です。評価ポイントの一例は次の通りです。

- 基礎学力(評定、科目試験、共通テスト、資格試験など)

- 志望理由(志望理由書、面接など)

- 自己アピール(資格・受賞歴・ボランティア・体験・部活実績など)

親世代からすると、推薦入試といえば、「一芸入試」で特技をアピールすると考えるかもしれませんが、あくまでも基礎学力と志望理由が大事です。

勤務校での公募制推薦の動向

勤務校では、地方国立大学志望者には、できる限り推薦から出願するように指導しています。

なぜなら、これまで後期試験で合格していた枠が学校推薦型(公募制)か総合型に振り分けられており、実際に合格しやすくなっているからです。

評定と志望理由(面接や志望理由書)がしっかりしている生徒は、小論文や学力試験で合格を勝ち取っています。

ただし、旧帝大などの難関大では、評定や志望理由がしっかりしているのは当然で、その上に、自分の強みになる自己アピール(部活の実績や個人的に実践してきた研究や活動など)が必要です。

勤務校から、京都大学工学部に学校推薦型(公募制)で合格した生徒は、評定値は5.0。

中学時代から京大志望で、卒業生と連絡をとりながら、京大の理解を深めていました。

科学の甲子園全国大会に出場するなど理数科目は得意。

一般入試でも十分に合格する実力を兼ね備えていましたが、見事に推薦で合格を勝ち取りました。

学校推薦型(公募制)の最近の傾向まとめ

入試の早期化が進んでいると理解するとわかりやすいと思います。

例えば、国公立大学は、前期試験と後期試験があり、後期試験は3月中旬に行われます。

後期試験の段階では、すでに多くの受験生が大学を確定してしまい、実際に受験する生徒の数が減っています。

そこで公募制推薦入試の形で、年内に実施しています。後期試験の代わりに公募制推薦(あるいは次に紹介する総合型)が増えたと理解できます。

評定が高い方が合格しやすい印象を持っています。小論文や科目試験を課す国公立大学あるので、推薦といえども学力が大事です。

評定が高い方が明らかに有利です。

偏差値70の高校と、偏差値50の高校では、評定5.0を取るのには相当の差があります。

その意味では、偏差値の高くない学校の方が、学校推薦型(公募制)においては有利と言えるかもしれません。

国立大学の一般入試と推薦入試の合格者数の例を紹介します。難関大でも、推薦入試の合格者が多いのが分かります。 九州大学 参照:九州大学「入学者選抜の概要」 筑波大学 参照:筑波大学「学類・専門学群の定員と募集人員」

中高一貫校生の総合型選抜の実情

学校推薦型(指定校推薦・公募制推薦)とは違い、高校の推薦が必要ありません。出願要件さえ満たせば、誰でも出願できます。

評価ポイントの例は次の通りです。

- 基礎学力(評定・科目試験・共通テスト・資格試験など)

- 志望理由(志望理由書・面接など)

- 自己アピール(資格・受賞歴・ボランティア・体験・部活実績など)

評価方法は大学によって様々です。学力試験のような絶対的な基準がないので、対策は難しいというのが現場での実感です。

勤務校での総合型選抜の動向

国公立大学は、学校推薦型(公募制)と合わせて、総合型の枠も拡大しています。学校推薦型や総合型で合格を勝ち取る生徒は増えています。

私立大学では、GMARCHや関関同立以上の大学では、公募制推薦のハードルはやはり高いです。

このレベルだと、基礎学力が高く、志望理由に説得力がある上で、自分の強みを入試で示せないと、合格は勝ち取れないようです。

慶應義塾 総合政策学部に公募制推薦で合格した生徒は、評定はほぼ5.0に近く、文化部で高文連で全国大会出場の経歴がありました。

一方で、勤務校では安易に勧めることはしませんが、偏差値50を下回るような大学では、容易に合格を勝ち取るケースも散見します。

学生の早期確保のために機能している実態も否定できません。

総合型選抜の最近の動向のまとめ

総合型選抜は、今後も増えると個人的には予想しています。

学力だけでなく、スポーツ・芸能・研究・体験・語学など、大学も多様性を求めているからです。

国公立、早慶、GMARCH、関関同立レベルの大学に合格するには、自己アピールで相応の実績が必要です。誤解してはいけないのが、枠自体は増えても、入りやすくなったわけではありません。

物差しが知識偏重から多様化したと理解すると良いかもしれません。

一方で、少子化によって倍率がなくなった大学があるのも事実です。いわゆるボーダーフリーと言われる大学です。

こうした大学は、総合型選抜だけでなく、一般入試でもほぼ合格します。

推薦入試は決して簡単ではない! 学力だけでない、多様化する評価基準への対応が必要

推薦入試拡大=求められる人材の多様化を意味する

推薦入試制度が拡大することで「大学に合格しやすくなった」と誤解する人がいますが、決してそのようなことはありません。

高校生が求められることが、「簡単になった」のではなく「多様化している」と理解するべきです。

例えば、教科の負担も増えています。共通テストでは「情報」が追加され、英語リスニングの配点は増えています。数学や理科の問題は難化傾向です。

親世代に比べて、確かに、競争自体は激しくなくなりましたが、負担(=するべきこと)は増えました。その上での推薦入試です。

評価基準の多様化で不確定要素が増え、対策が複雑に

知識偏重だった時代は、ペーパーテストで得点できれば良く、やることはシンプルでした。

推薦入試によって評価基準が多様化し、その分、何が正解かは分からなくなった側面があります。不確定要素が増えました。

評定は定期テストの点数だけでは決まりません。

授業態度や実験、実技、発表など評価項目は多様化しています。知識だけでは高評価が得られない仕組みに変わりました。

同じ評定でも、学校によってレベルの違いがあることも、物事を複雑にしています。

それは、どちらが有利不利の次元の話ではありません。

「評定は高くなりにくいけど、ハイレベルなので学力がつけられる」「評定は高くなりやすいけど、レベル的に学力がつきにくい」など、双方にメリットとデメリットがあり、与えられた環境でベストを尽くすしかありません。

さらに、そもそも、通っている学校で指定校推薦の枠も違います。

社会が多様化した人材を求めている限り、どこまで行っても、推薦入試には不確定要素が大きいのは仕方がありません。

推薦入試は基礎学力(学校の評定)が土台

重要なのは学校の授業・定期テスト!早期から好成績を取れれば選択肢が広がる

評価基準が多様化して、不確定要素が多いからこそ、大切なのが「基礎学力」です。

推薦入試は学力不問の一芸入試ではありません。基礎学力を身につけた上で「学びの意欲」と「自分の強み」をアピールして合格を勝ち取ります。

私自身、中高一貫校教師として30年が過ぎようとしていますが、学校の勉強を疎かにして、基礎学力が身についていない生徒をたくさん見てきました。

学校の授業で習う内容そのものが基礎学力。まずは、学校の勉強をしっかり取り組む=「評定」を上げましょう。

詳しく知る:

中高一貫校生なら、中学校から学校の授業を大事にしましょう。高校から急に成績は伸びません。

推薦入試では、高校3年間の評定平均値が問われます。

実際に高校1年生・2年生の評定が低いと、選択肢を狭めてしまうことになります。

言い換えると、早い段階から、学校の成績を高めておくと選択肢が広がります。

チャンスを掴める人は、普段から真面目に勉強してきた人だけです。

評点を上げるための勉強方法(英語)は、こちらの記事で紹介しています。

詳しく知る:

基礎学力の上に「自分の強み」を積み上げる

受験生の多かった我々親世代では、上から順番に、学力順で大学が決まっていました。しかし、今は違います。

他人との学力の優劣で合否が決まる時代ではありません。

競争よりは、マッチングです。自分の「学びたいこと」と「レベル」を、大学とマッチングさせます。

受験生が減った現世代は、自分の強みを活かして大学進学が可能になってきました。

推薦入試では、基礎学力の上に「自分の強み」を上乗せする発想になります。

「自分の得意は何か?」「自分の好きなことは何か?」「自分の得意や好きをどのように社会に活かすか?」を考える時代です。

詳しく知る:

将来を見据える機会が多い中高一貫校の環境を活かして、自分にベストな入試方法を見つける

正解は一つだけではありません。

勉強が得意な人は、学力を伸ばせば、一般入試を狙えます。学力を伸ばすのも一つの選択肢です。

一方で、基礎学力(=評定)を必要十分に高めた上で、自分の強みを伸ばすのも選択肢です。

答えのない時代だから逆に難しいとも言えます。

受験勉強で疲弊して、せっかく合格した大学で学びを止めてしまったのでは、大学入試の弊害です。大学がゴールでは決してありません。

学歴で就職し、そのまま定年を迎える時代ではなくなりつつあります。労働市場の流動化は進んでいます。

大学1年生、2年生でもインターンシップに参加する時代ですし、エントリーシートに大学名を求める企業が減っている実情もあります。

大学や就職がゴールになってしまうのではなく、常に「学び続ける姿勢」が大事だと思います。

もっと言えば、中学から高校、大学、社会人になっても、自分の興味や関心、社会のトレンドやニーズに合わせて学びを継続するべきですよね。

この大きな流れの中の一つが、大学受験の推薦入試の拡大だと捉えています。

中高一貫校では中学生から「将来を見据える機会」を提供しています。例えば、「キャリアガイダンス」「探究学習」などです。

それが公立中学校との大きな違いです。

恵まれた環境を生かして、中学生の時から勉強に取り組んでいけば、自然に自分にベストな入試方法が見つかるはずです。

成績が低迷する中高一貫校生のための専門塾! 無料Webパンフレットは今すぐダウンロードOK

推薦入試の土台は、基礎学力です。学校の授業にしっかりついていき、定期テストで好成績を取ることが、推薦入試合格に直結します。

中高一貫校生で、成績低迷に悩みを抱えている場合は、「中高一貫校専門 個別指導塾WAYS」に相談してください。

中高一貫校の授業&定期テスト対策に特化し、82.9%の成績アップを実現しています。

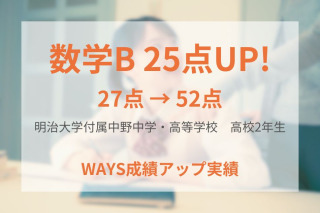

明治大学付属中野高校2年生: 英コミュ 35点→53点(+18点)数学B 27点→52点(+25点)

入塾前、高校2年1学期期末テストでは英コミュ35点、数学B27点と低迷していました。

原因は、自宅学習の習慣がなく、苦手な科目に集中して勉強できなかったためです。

そこでWAYSでは次のような指導を行いました。

- 講師がサポートし、基礎問題から繰り返し取り組み、一人で解けるまで演習を徹底

- 英単語学習からスタートし、徐々に長時間効果的に学習できる状態に近づける

- 解ける問題を積み上げることで、勉強のモチベーションを高める

結果、2学期期末テストでは英コミュ53点(+18点)、数学B52点(+25点)と大きく成績アップできました。

詳しく知る:

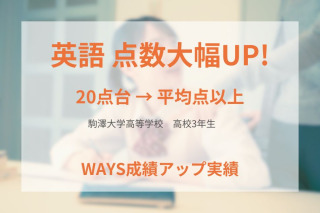

駒澤大学高等学校3年生:英語 20点台→平均点以上

入塾時、駒澤大学への内部進学のために評定平均3が必要でしたが、英語は2科目とも20点台に低迷していました。

原因は、教科書内容の理解と復習が不足していたためです。

そこでWAYSでは次のような指導を行いました。

- 教科書の内容理解を優先し、全英文を和訳して単語を調べ書き出す作業を徹底

- 書き出した英単語をまとめて覚えさせ、単語力を向上

- 問題集を繰り返し解き、間違えた問題に印をつけて定着するまで反復学習

結果、英語2科目とも平均点以上まで成績を伸ばし、内部進学に近づけることができました。

詳しく知る:

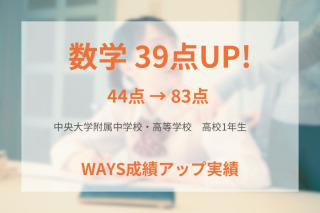

中央大学付属高校1年生:数学 44点→数学A 83点(+39点)数学Ⅰ 77点(+33点)

入塾時、中学3年期末テストの数学の点数が44点と低迷していました。

原因は、宿題をただこなすだけで、テスト前に復習していなかったためです。

そこでWAYSでは次のような指導を行いました。

- 「問題集の1周目は塾で演習、2周目は自主学習」という学習スタイルを確立

- WAYSの指導でわからない問題をサポートし、疑問点を解消しながら解き進める

結果、高校1年1学期中間テストでは数学Aが83点(+39点)、数学Iが77点(+33点)と大幅に成績アップできました。

詳しく知る:

「中高一貫校専門 個別指導塾WAYS」には、500校以上の中高一貫校生の指導実績があり、お子さんが通う中高一貫校にも対応できます。

左下の虫めがねマークより「学校名 成績アップ」で検索すると、学校別の成績アップ事例を探せます。ぜひお試しください!

WAYSの成績UPのノウハウ、料金体系、入塾までの流れ、大学合格実績などが書かれた無料Webパンフレットはここからダウンロードできます。