中学生・高校生が、塾に行っているのに成績が上がらない場合、自宅学習に問題がある(=塾の宿題にしっかり取り組めていない)ことが原因である場合がほとんどです。

なぜなら、習った内容をしっかり定着させられるかどうかは、塾のわかりやすい授業や指導ではなく、宿題の役割だからです。

現在通っている学習塾で、やり方を変えれば成績を上げられるのか?

しっかり判断できるよう、成績低迷の複合的な要因を一つひとつ解説し、具体的な解決策を紹介します。

また大学進学に強みを持つ中高一貫校(私立中学、私立高校)に通っている場合は、学習塾側に指導ノウハウがないことがネックになるケースがあります。専門塾の活用を検討しましょう。

「中高一貫校専門 個別指導塾WAYS」は、これまでに500校以上の中高一貫校生を指導してきました。

ノウハウをデータベースに蓄積しているため、お子さんが通う中高一貫校にも対応が可能です。82.9%の成績アップを実現する定期テスト対策はこちら。

このページの目次

塾に行っても成績が上がらないのは「自宅学習の不足」が原因

テストで得点できる実力を身につけるには復習や繰り返しの演習が不可欠

「授業ではわかっていたのに、すぐに忘れてしまう」――これは珍しいことではありません。人の記憶は、意識して復習しない限り、どんどん薄れていくようにできているからです。

理解したつもりでも、時間が経つと内容を思い出せなくなるのは自然なことで、「記憶に残すための工夫」が必要になります。

そこで重要なのが「演習」です。

習った内容をテストで得点できるレベルに引き上げるには、自分の手で問題を解くことが欠かせません。

特に大事にしてほしいことは、「演習のタイミング」と「演習の回数」です。

たとえば数学であれば、

- 授業翌日までに同じ問題をもう一度解く

- 週末に類題で理解を確認する

- テスト前に応用問題で仕上げる

といったように、段階的に復習の回数増やすことが効果的です。こうして、知識は“理解”から“実力”へと定着していきます。

詳しく知る:

集団指導塾/個別指導塾は宿題を出すことで生徒の成績を上げている

学習塾には、大きく分けて「集団指導塾」と「個別指導塾」があります。集団指導では授業形式で知識のインプットを行い、個別指導ではわからない部分を丁寧にフォローします。

しかし、どちらの形でも「教わるだけ」で成績が上がるわけではありません。

大切なのは、そのあとにどれだけ演習(アウトプット)を積めるかという点です。

実際、塾の授業時間内だけでは、演習量は限られてしまいます。そこで多くの塾では、宿題という形で演習の時間を家庭にゆだねているのが現状です。

「わかる」から「できる」へ。

この力をつけるためには、授業後の“自力での演習”がどうしても欠かせないのです。

自宅学習(塾の宿題)にしっかり取り組めているかを確認

集団指導塾でも個別指導塾でも、塾以外の時間に宿題にどう取り組むかが、成績アップのカギになります。

特に、成績が思うように伸びていない場合は、「宿題をきちんとやれているか?」を見直してみることが大切です。

ここで言う「きちんとやる」とは、期限までに提出することではなく、実際に手を動かして問題を解き、理解を深められているかどうかを意味します。

たとえば、答えをただ写して提出しているだけでは、勉強したことにはなりません。

塾としても「宿題を出してもらう」ことを目的としているわけではなく、「力を伸ばすための演習の場」として宿題を出すのです。

宿題は“やらされたもの”ではなく、として、どう活かせるかが重要なのです。

宿題に取り組めていない場合は、“意義” を腹落ちさせられるかが鍵

宿題を雑に済ませていたり、解答を写して提出していたりする場合、その背景には「なぜ勉強するのか」という根本的な納得感が不足していることが多くあります。

演習をしなければ知識は定着しない――そのことを理解していない、もしくは「将来の自分のためになる」と実感できていないのです。

まずは、「なぜ宿題が必要なのか」「なぜ勉強するのか」を、親子で対話しながら一緒に考えることが出発点です。

ただし、保護者が「勉強しなさい」と強く言っても、思春期の子どもは反発したり、心を閉ざしてしまったりすることがあります。

嫌々ながら取り組む勉強では、効果も上がりづらく、関係性が悪化するリスクも。

その場合、塾に相談すれば、お子さんに働きかけてくれることもあります。抱え込まずに相談することをお勧めします。

本人が腹落ちできれば、勉強は“やらされるもの”から“やる意味があるもの”へと変わっていきます。

また、「やらなければいけないとは思っているけれど、どうしても家では集中できない」というケースも少なくありません。

そうした場合は、自宅の学習環境を見直す、塾の自習室を活用するなど、場所や習慣を工夫することも効果的です。

宿題を出さずに成績UPを実現している、中高一貫校専門塾の事例紹介

自宅学習の習慣がなくても、成績アップが可能な1コマ120分指導

「中高一貫校専門 個別指導塾WAYS」は、一般的な個別指導塾よりも長い、1コマ120分指導。

指導時間内で習った知識を定着させるため、宿題を出しません。

- 指導の最後30分で、その日に解けなかった/間違えてしまった問題を解き直し、しっかり理解できているかを確認

- 次回指導の最初に、前回の学習内容が定着しているか、確認テストを実施

二段構えで、テストで得点できる実力を身につけられます。

そのため、自宅学習の習慣がなくても、成績アップを実現できます。

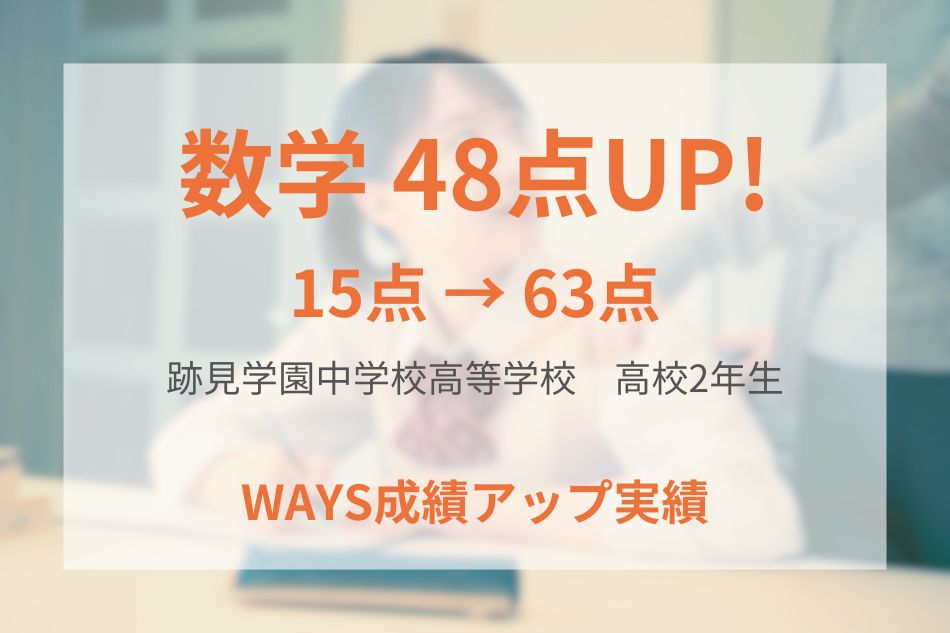

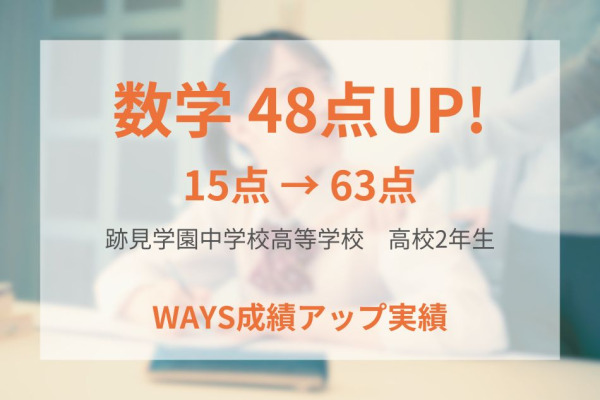

跡見学園高校2年生|数学 15点 → 63点に成績アップ!

この生徒は、当初は家庭ではまったく勉強できず、数学の学習方法も確立できていない状態でした。

2学期中間テストでは15点という厳しい結果となり、勉強へのモチベーションも下がっていました。

WAYSでは以下のような取り組みを行いました。

- 学習環境を整え、塾で120分集中して問題演習に取り組むことで学習習慣を確立

- 授業内で細かく丸つけ→間違えた問題の解き直し→復習の2〜3周目という流れを徹底

- 苦手な問題に焦点をあて、理解不足のままにせず、必ず質問し解消

こうした習慣と学習法の改善により、1学期期末テストでは63点を記録。

家庭学習が難しい生徒でも、WAYSの学習環境と反復演習を通じて着実な成績向上を達成できることが示されました。

詳しく知る:

自宅学習ができなくても成績アップが可能な「中高一貫校専門 個別指導塾WAYS」の定期テスト対策はこちら。

学習塾は合っているか?をタイプ別に確認|集団指導塾と個別指導塾の違い

集団指導塾|リーズナブルだが授業が画一的。成績不振からの脱出には向かないケースが多い

集団指導塾は、一人の講師が複数の生徒を一斉に教えるスタイルです。そのため授業効率が高く、比較的リーズナブルな料金で受講できるのが特徴です。

ただし、仕組み上どうしても「ついてこられない生徒」に個別対応することは難しく、補習や居残りテストが用意されているとしても、そのサポートには限界があります。

こうした背景もあり、多くの集団指導塾では入塾テストが設けられており、成績によっては入塾を断られるケースも珍しくありません。

また授業は、多くの場合、公立中学の進度を基準とした塾独自のカリキュラムで進められます。全体で足並みを揃えて進むため、個別の苦手克服や、独自の先取り学習などには対応していないのが一般的です。

そのため、「公立中で平均点前後の成績から、もう一段階上を目指したい」といったケースでは選択肢の一つになり得ますが、中高一貫校生や学習課題が複雑な生徒にはミスマッチとなる可能性もあります。

個別指導塾|費用は高くなりがちだが、一人ひとりの課題に個別対応可能

個別指導塾では、講師1人が1人〜数人の生徒を指導する少人数スタイルが基本です。生徒一人あたりに必要な講師数が多くなるため、集団指導塾と比べて費用が高めになるケースが一般的です。

そのぶん、生徒の理解度や課題に合わせて柔軟に進められるのが強みで、学習計画も個別に立てることができます。

今回のように、成績不振からの立て直しを目的とする場合には、個別指導のほうが向いていることが多くあります。

成績不振の原因は演習不足によるところが大きいですが、立て直しのための対策は個々人によって変わります。

個々人に合わせてつまずきを解消し、わからないところをその場で質問できる環境は、特に勉強が苦手な子にとって大きな安心材料です。

「ついていけない不安を感じている」「何をどう勉強すればいいか分からない」と悩んでいるなら、まずは個別指導塾での学び直しからスタートするのも有効な選択肢といえるでしょう。

中高一貫校生で成績低迷に悩んでいる場合は、専門の個別指導塾を探す

中高一貫校に通っている場合、学校ごとに独自のカリキュラムや進度が設定されており、内容も公立とは大きく異なります。

そのため、一般的な集団指導塾では、学校の授業に合わせた指導が受けられない可能性が高く、せっかく塾に通っても効果が出にくいというケースも少なくありません。

さらに、大学進学実績の高いハイレベルな中高一貫校や私立高校では、扱う教材・テストの難易度・進度すべてが公立と別物であることも多く、個別指導塾であっても対応が難しいことがあります。

しかも、学校によってその内容は本当に千差万別です。

だからこそ、中高一貫校に通う生徒には、その学校ごとのカリキュラムに合わせた指導ができる専門塾を選ぶことが大切です。

たとえば「WAYS」のような、中高一貫校生専門の個別指導塾であれば、教材や進度に即した対策を行いながら、演習量も確保できる学習環境が整っています。

お子さんの学校のスタイルに合わせた最適なサポートを受けることが、成績アップへの近道になります。

詳しく知る:

自宅学習(塾の宿題)ができない5つの原因と解決策

実際の現場でよく見られる「自宅学習がうまくいかない原因」と、それに対する具体的な解決策を5つの観点から解説します。

自宅学習の習慣がない

ここまでお話ししてきた通り、塾に通わせるだけでは成績はなかなか伸びません。

本当に大切なのは、塾の宿題や復習に自宅でどう向き合うかという点です。

特に、これまで学習習慣がなかったお子さんにとって、いきなり勉強時間を確保するのはハードルが高いものです。

そこで自宅学習の習慣がないお子さんが始めるべき、ファーストステップを紹介します。

やることを明確にする

自宅学習の習慣がないお子さん子ほど、「何をすればいいのか」が曖昧です。

そのため、机に向かう気持ちが沸かないのです。

まずは宿題・小テスト勉強など、やるべきことを書き出しましょう。やることが見える化することで「やらなきゃ」という気持ちを引き出すきっかけとなります。

30分でもいいので、毎日“必ず”勉強する

「完璧にやる」よりも、「毎日やる」ことを優先しましょう。

たとえ短時間でも、“やらない日をつくらない”ことが習慣づくりの第一歩になります。

最初はハードルを低く設定して、成功体験を積み重ねていくことが大切です。その積み重ねが、やがて“当たり前”の学習習慣へとつながっていきます。

詳しく知る:

自宅で集中できない/動画やゲームに時間を取られている

いくらやる気があっても、自宅だと気が散ってしまって、勉強が手につかないという声は非常に多く聞かれます。

特に動画やゲーム、スマホなどの誘惑がすぐ近くにある環境では、集中を保つのは簡単ではありません。

そこでまずは、学習に集中できる環境を整えることが重要です。

勉強時間と場所を固定する

「いつ勉強するか」「どこで勉強するか」を曖昧にしていると、”勉強をするためにやる気を引き出す”必要があります。やる気に頼った勉強はすぐに頓挫します。

例えば、「帰宅してすぐ」や「夕食後すぐ」と時間を決めたり、「自宅のリビングで」など集中できる場所を持っておくと、勉強するためにやる気を引き出す必要がありません。

誘惑を遠ざける工夫をする

たとえば、スマホやゲームの充電器を自室に置かない、使用はリビングのみにするなど、ルールを明確にすると効果的です。物理的に距離を取るだけでも、集中力は大きく変わります。

それでも自宅での学習が難しい場合は、塾の自習室など、集中できる環境を外に求めることもひとつの手段です。

大切なのは、「本人のせい」にするのではなく、集中できる仕組みや環境を一緒につくることです。少しの工夫が、大きな変化につながります。

詳しく知る:

《中高一貫校現役教師の経験談・実例紹介》 以前担当していた中高一貫校の生徒で、「毎日きちんと宿題をやっている」と話していた子がいました。 しかし、なかなか成績が上がらず気になって様子を聞いてみると、実際はテレビを見ながらダラダラと進めていたり、途中でスマホに気を取られてしまったりしていて、「やったつもり」になっていただけだったのです。 このように、自宅では集中できず、本人も気づかないうちに学習の質が下がっているケースは珍しくありません。 そこで、その生徒には塾の自習室を活用するよう促しました。 勉強だけに集中できる環境で取り組むことで、内容の理解度や作業効率が大きく改善され、数か月後にはテストの点数にも明確な変化が見られました。 家庭での学習が難しい場合は、「どうすれば集中できるか」を本人と一緒に考え、環境を工夫することが何より大切だと、現場で改めて実感しました。

部活動や課外活動に時間を取られている

「部活で疲れているから」「時間がないから」――

そう言って勉強に向かわないお子さんも多いですが、実際には勉強の意味や方法がわからず、やる気が出ないことが原因である場合がほとんどです。

そのため、「勉強しないなら部活をやめさせるよ」といった声かけは逆効果になりやすく、たとえ部活を辞めても空いた時間をダラダラと過ごしてしまうケースも少なくありません。

大切なのは、限られた時間の中でどう学習時間を確保するかという視点です。

- 授業に集中して理解を深める

- スキマ時間で単語などの暗記をルーティン化する

- 自宅で集中できない場合は塾の自習室を活用する

- 朝や部活後の時間を有効に使う

このように、工夫次第で勉強時間は捻出できます。

そして何より、「長くやる」よりも「集中してやる」ことを意識することで、部活と勉強の両立は十分に可能になります。

詳しく知る:

学校の宿題・課題の負担が重すぎる

学校の授業についていけなくなると、毎日の宿題や課題が大きな負担になってしまいます。

「解けない」「時間がかかりすぎる」といった状況が続くと、勉強への苦手意識も強まっていきます。

特に、大学進学に力を入れているハイレベルな中高一貫校や私立高校では、そもそも宿題の難易度や分量が非常に高く、それだけでも手一杯になる生徒も少なくありません。

そこに塾の宿題まで加われば、完全にキャパオーバー。

「遅れを取り戻したいのに、課題に追われて時間がない」という悪循環に陥ってしまうケースも多く見られます。

こうした場合は、個別指導塾で“学校の宿題そのもの”に取り組むスタイルが効果的です。

その場でわからない部分を質問できれば、復習しながら理解を深めることができ、徐々に学校の授業にもついていけるようになります。

もし、通っている塾が学校の内容に対応していない、または学校の進度と合わない指導をしているようであれば、転塾を含めて検討してみることも一つの選択肢です。

目的は「塾に通うこと」ではなく、学校の学習に自信を取り戻すことなのですから。

詳しく知る:

勉強への前向きな気持ちがない

塾との相性や勉強のやり方以前に、本人に前向きな気持ちがなければ、学習の効果はどうしても上がりません。

いくらサポートや指導体制が整っていても、目的意識がない状態では、勉強は“やらされるもの”になってしまいます。

一方で、10年後の進路や将来のイメージが少しずつ明確になってくると、勉強の意味は大きく変わってきます。

「自分の目標のために必要だからやる」と本人が感じられれば、勉強は強制されるものではなく、自分の意志で前向きに取り組めるようになります。

そのためには、「勉強しなさい」と言うよりも、将来の選択肢や職業観に触れる機会を意識的に増やすことが大切です。

たとえば、大学のオープンキャンパスに参加したり、家族旅行のついでにキャンパスや、職業に関連する施設を見学してみたりするのも良いでしょう。

また、サマーキャンプなど、お子さんが保護者の方から離れて数日間を過ごすような”経験”をさせるのも効果的です。普段関わりのない人から、大きな刺激を受けて自分自身を見つめる機会にもなります。

お子さん自身が将来のキャリアイメージを具体的に描けるよう、保護者としてもキャリア教育の視点から情報提供をしたり、体験の場をつくったりするなど、前向きな気づきにつながるサポートを心がけましょう。

こうした経験が、“今の勉強”と“将来の自分”をつなげる橋渡しになります。

詳しく知る:

自宅学習をやっていなかった中高一貫校生が成績不振から脱出!成績アップ事例を2件紹介

「中高一貫校専門 個別指導塾WAYS 」は、500校以上の中高一貫校の指導実績がある専門塾です。

中高一貫校では、自宅学習をしていなかったために、成績不振に陥ってしまうケースが少なくありません。

WAYSなら、中高一貫校の授業を第一に考えながら、成績アップを実現できます。具体的な事例を紹介します。

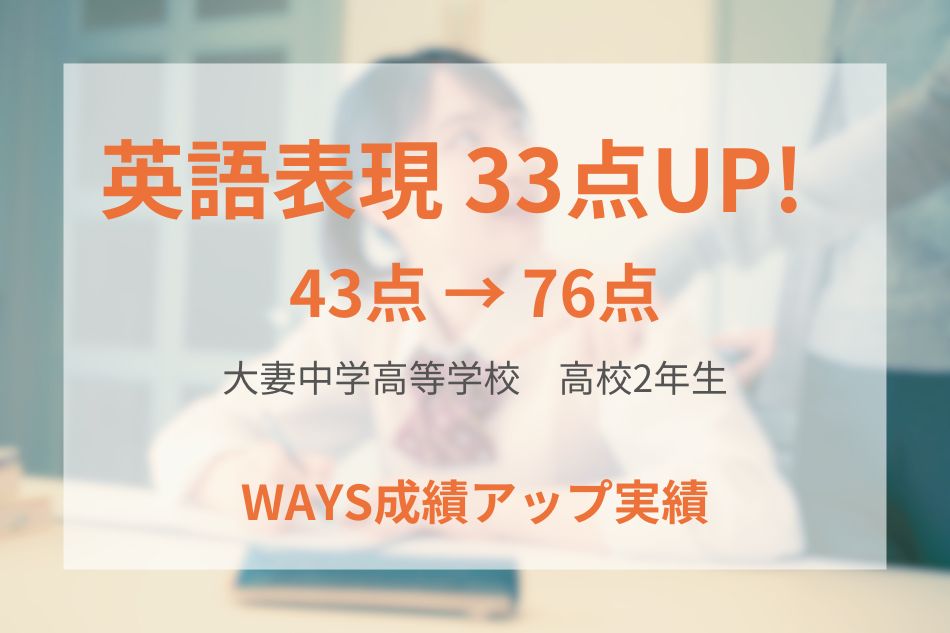

大妻高校2年生|英語 コミュ英30点 → 59点/英表43点 → 76点

宿題中心の学習から、WAYSでの長時間演習と文法の理解により、約30点の成績アップを実現した事例です。

この生徒は、入塾前は家での学習習慣がなく、宿題をやる程度で成績も伸び悩んでいました。

特に英語では苦手な文法の理解不足が積み重なり、学年末テストではコミュニケーション英語30点、英語表現43点という状況でした。

WAYSでは以下のような取り組みを行いました。

- 週3回通塾し、120分の長時間演習で授業内容の理解と定着を図る

- 学校指定の文法問題集を繰り返し演習し、知識の定着を強化

- 春期講習を活用して、苦手分野の復習と理解の穴を補完

こうした集中学習により、英語2科目ともに約30点アップ。

学習量と理解を積み重ねることで、苦手科目でも大きな成果を出せました。

詳しく知る:

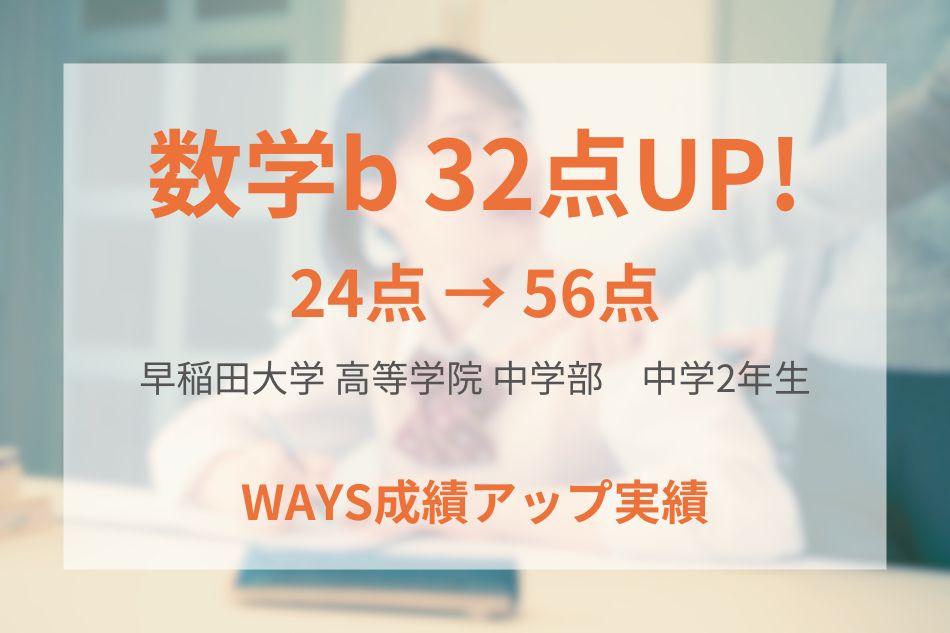

早稲田大学高等学院中学部2年生|英語a 59点 → 72点/英語b 58点 → 80点/数学a 53点 → 70点/数学b 24点 → 56点

家庭学習が定着しない中、WAYSでの対話型指導と反復練習によって、4教科すべてで成績アップを達成した事例です。

この生徒は、家庭学習の習慣がなく、英語・数学ともに学習へのモチベーションも低い状態でした。

定期テストでは数学bが24点など、苦手教科は特に点数が伸び悩んでいました。

WAYSでは以下のような取り組みを行いました。

- 講師からの積極的な声かけで、勉強の目的や意義を伝え、やる気を引き出す

- 『ニュートレジャー』や『体系問題集』を活用し、解法の説明を通じて理解度を確認

- 英単語や数学の公式をノートに繰り返し書かせて定着を図る

その結果、8ヶ月後の中間テストでは4教科すべてで点数が上昇。学習方法の改善と理解へのこだわりが、多教科にわたる成績アップに直結しました。

詳しく知る:

お子さんの中高一貫校を探す:

「中高一貫校専門 個別指導塾WAYS」には、500校以上の中高一貫校生の指導実績があり、お子さんが通う中高一貫校にも対応できます。

左下の虫めがねマークより「学校名 成績アップ」で検索すると、学校別の成績アップ事例を探せます。ぜひお試しください!

中高一貫校生は専門塾WAYSへ。中高一貫校生の82.9%が成績アップを実現

一般的な個別指導塾は、大多数を占める公立中学・高校の生徒向けの指導ノウハウを持っていても、中高一貫校生の指導ノウハウは持ち合わせていない場合があります。

なぜなら、中高一貫校は、学校ごとにカリキュラムも教材も、定期テストの傾向も異なるためです。また、公立とは授業進度や難易度がまったく異なり、ノウハウの転用ができません。

水面下では、手探りで指導をしているかもしれないわけです。

その点、WAYSは、500校以上の中高一貫校の指導ノウハウをデータベースに蓄積しており、お子さんが通う中高一貫校一つひとつに対応できます。

成績低迷の原因は、一つではなく、複雑に絡み合っているケースが多いため、「成績が上がらない」と八方塞がりに感じている場合は、ぜひWAYSにご相談ください。