「うちの子、ゲームやスマホ(動画・SNS)ばかりで勉強が手につかない…」そんな悩みを抱える保護者の方は少なくありません。

実際、令和6年度の全国学力・学習状況調査から、中学生の3割が平日に3時間以上のゲームをしているとされます。

こうしたデータを見ると、「やっぱりゲームが原因なのでは?」と思ってしまいがちですが、本質的な問題は別のところにあります。

もしお子さんの成績が思うように伸びていないと感じているなら、その本質的な原因は“ゲームのしすぎ”ではなく、“勉強時間が確保できていないこと”かもしれません。

私自身、中高一貫校で15年以上教えてきた中で感じるのは、お子さんが「なぜ勉強するのか」を心から納得して初めて、自発的に学習へ向かうということです。

勉強が日常の優先事項になれば、ゲームは“削るもの”ではなく、“自然と減っていくもの”になります。

ゲームやスマホ(動画・SNS)の誘惑に負けてしまうなど、どうしても家で勉強ができない場合は、個別指導塾の活用で解決できます。

お子さんが中高一貫校生なら、500校以上の指導実績があり、お子さんが通う中高一貫校にも個別対応できる「中高一貫校専門 個別指導塾WAYS」にご相談ください。

このページの目次

中学生のゲーム・スマホ(SNS・動画視聴)時間を統計から整理

実際に、中学生はどの程度ゲームやスマホを使っているのでしょうか。まずは、令和6年度の全国学力・学習状況調査の最新データをもとに、現状を整理してみましょう。

中学生の約3割が、平日に3時間以上ゲームをしている

「1時間以上ゲームをしている」と回答した中学生は全体の約7割を超えており、「3時間以上」でも3割程度となっています。

詳細は以下の通りです。

| 4時間以上 | 16.4% |

| 3時間以上、4時間より少ない | 12.3% |

| 2時間以上、3時間より少ない | 19.8% |

| 1時間以上、2時間より少ない | 21.5% |

| 1時間より少ない | 17.9% |

| 全くしない | 11.4% |

特に、部活動に力を入れていたり、中高一貫校で通学時間が長いお子さんの場合、ご家庭で過ごす時間そのものが非常に限られていることがあります。

そうした中で、ようやく帰宅したわずかな時間をゲームにあてていると、保護者の方から見ると「帰ってきたと思ったら、またゲームばかりしている」と感じてしまうのも無理はありません。

SNS・動画視聴はさらに長く、3割以上が2時間超

ゲームだけでなく、SNSや動画視聴に費やす時間も見逃せません。

「1時間以上SNS・動画視聴をしている」と回答した中学生は全体の約8割を超えており、「3時間以上」でも3割を超えています。

詳細は以下の通りです。

| 4時間以上 | 17.9% |

| 3時間以上、4時間より少ない | 14.2% |

| 3時間以上、3時間より少ない | 23.3% |

| 1時間以上、2時間より少ない | 23.5% |

| 1時間より少ない | 10.9% |

| 全くしない | 5.9% |

| 携帯電話やスマートフォンを持っていない | 3.4% |

スマートフォンの利用が生活に深く入り込んでいる様子がうかがえます。

ゲーム・SNSの長時間利用は勉強時間・睡眠リズムに影響

こうした長時間の利用が、勉強や生活習慣に影響を及ぼしている実態も明らかになっています。

たとえば、ゲームを3時間以上している中学生の約3割が、平日の家庭学習時間を「30分未満」・「就寝時刻が安定していない」と回答しています。

SNSや動画を3時間以上視聴している層でも、同様の傾向が見られます。

ゲームやSNS・動画の過剰利用が、生活リズムの乱れや学習時間の不足につながっていることが見て取れます。

成績が低迷するのは「ゲームのせい」ではなく勉強をしていないせい

成績が下がっている原因が本当に“ゲームそのもの”にあるとは限りません。

実際には、勉強の習慣がないことや、そもそも学ぶ目的が見えていないことが、本質的な要因になっているケースが多くあります。

ゲームは原因ではなく、「勉強からの逃避」という結果の可能性も

もちろん、ゲームが楽しいことは事実です。

ただ、勉強から目をそらしたい理由がある場合、ゲームはその“逃げ場”として機能します。

たとえば、

- どれだけ頑張っても結果が出ない

- 何から始めていいかもわからない

- 勉強の目的が見えない

そうした不安やストレスを抱えていると、自然と現実逃避の手段としてゲームに流れてしまう可能性があります。

ゲーム自体に目を向けることよりも、なぜ勉強に目が向かないのか?と、考えた方が建設的な回答が得られる可能性もあります。

勉強が生活リズムに組み込まれていない

成績が安定している子どもに共通するのは、勉強を「当たり前のこと」として捉えている点です。

歯磨きや食事のように、日常の一部として学習が組み込まれています。

一方、成績が伸び悩んでいる子の多くは、勉強を“思い出したときにやるもの”として扱っており、日々の中で優先順位が後回しになっています。

この差が、継続的な学力の差につながっていきます。

勉強の意味も方法もわからないまま、手が止まっている

勉強に向かわないお子さんの中には、「やる気がない」のではなく、「何をやればいいのか分からない」状態にあるというケースもあります。

宿題や小テストの内容が把握できておらず、目の前のタスクが明確でないため、勉強を始めるきっかけがつかめていません。

また、「なぜ勉強するのか」という意義を自分の中で見いだせていないことも、行動を妨げる大きな要因です。

目的意識がないままでは、机に向かっても手が動かず、達成感も得られません。

その結果として、「勉強しなきゃ」と思いながらも、気づけばスマホやゲームに流れてしまう、という行動パターンに陥ってしまいます。

これはサボりではなく、「動き出せない」状態です。勉強内容の整理と、学ぶことの意味を本人が理解し、納得できる環境を整えることが、まずは何よりも大切です。

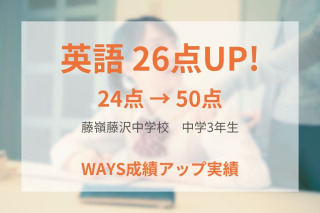

ゲーム中心の生活から脱却、勉強法の改善により平均点超えを達成した事例:藤嶺藤沢中学校3年生|英語24点→50点(+26点)

勉強しなければいけないとわかってはいても、中高生が自分でやるべきことを整理し、計画的に勉強を進めるのは、簡単ではありません。

家庭でのサポートが難しい場合も多いでしょう。

そんなときに、成績を上げるために何をすればいいかノウハウを持つ、個別指導塾が解決策になります。

「中高一貫校専門 個別指導塾WAYS」を活用し、英語で平均点を大きく上回る成績を達成した、藤嶺藤沢中学校3年生の事例です。

入塾前、中学2年生の3学期期末テストでは、英語24点と、平均点の55点を大きく下回る成績でした。

原因は、家ではゲームや友人との通話など誘惑が多く、必要な勉強ができていなかったためです。

そこでWAYSでは、次のように指導を行いました。

- ゲーム等の誘惑がないWAYS教室の環境を活用し、集中して勉強できる時間を作る

- テストに向けてコマ数を増やし、中高一貫校のテストで得点するために必要な勉強量を確保

- 勉強習慣がなかった当時でも挫折せずに続けられる勉強法から提案し、少しずつステップアップ

結果、1ヶ月後に行われた中学3年生の1学期中間テストでは、英語50点(+26点)と大きく点数を上げることができました。

詳しく知る:

家で勉強ができずに悩む中高一貫校生なら、「中高一貫校専門 個別指導塾WAYS」にご相談ください。

1コマ120分の長時間指導で、宿題を出す必要がないため、塾での勉強だけで82.9%の成績アップを実現しています。

勉強時間を増やすためには、「納得感」と「日常化」が欠かせない

「勉強しなさい」と声をかけてもなかなか動き出せないお子さんに必要なのは、外からの圧力ではなく、内側から「やる意味がある」と感じられる納得感です。

そして、その納得を継続的な行動につなげるためには、勉強を“特別なこと”ではなく、“当たり前のこと”として生活に組み込む工夫が必要になります。

勉強する意味に「納得」し、「達成感」が得られる体験を

勉強をすることで、将来の選択肢が広がることは間違いありません。

しかし、保護者がいくらその意義を伝えても、お子さんが納得しなければ勉強には向かいません。

実際には「分かってはいるけれど、できない」という状態にある子も多く、頭では理解していても、行動に移すのは簡単ではないのが現実です。

特に成績が伸び悩んでいるお子さんほど、学校生活や人間関係に不安を抱えているケースが少なくありません。

まずは目の前の勉強に取り組み、結果が出るという成功体験を積むことが大切です。

点数が上がることで「やればできる」と実感でき、授業についていけるという安心感も得られます。

こうした積み重ねが自信と納得を育て、やがて学習意欲へとつながっていきます。

勉強が“当たり前にある日常”をつくる〜やる順番を変えるだけでOK〜

勉強が続かない理由のひとつは、「生活の中での優先順位が低い」ことです。

実は、成績が安定しているお子さんもゲームはしています。ただし、やる順番が違います。

まずは勉強を終わらせてからゲームを楽しむ、というルールがあるからこそ、学習と遊びのバランスが取れているのです。

おすすめは、帰宅後すぐや食事の後など、リラックスしすぎる前の時間帯に勉強をする時間を固定することです。

これは「やる気があるときにやる」のではなく、「時間がきたらやる」仕組みをつくるという意味です。

どうしても家庭では難しい場合は、塾で宿題を終わらせてから帰宅するスタイルも効果的です。

学習が生活の一部として定着すれば、勉強は“頑張ること”ではなく“日常の一部”になります。

特に中高一貫校では「勉強が当たり前」という空気感が力になる

多くの中高一貫校には、「勉強していて当たり前」という雰囲気があります。

この空気感に自然と引き込まれることで、学習に前向きになるお子さんも少なくありません。

最初は学校のペースについていくのが大変に感じられるかもしれませんが、一度習慣が身につけば、勉強は“やるべきこと”ではなく、“当たり前のこと”になります。

「みんながやっているから自分もやる」という空気の中で育つことは、子どもにとってストレスが少なく、自然と勉強習慣が形成される理想的な環境です。

こうして勉強が“特別な努力”ではなく“当然の行動”になっていくことで、学力も安定していきます。

勉強の土台作り〜「何を」「どうやって」「いつまでに」やるかを明確にする〜

「やるべきことが曖昧である」または「やり方が適切でない」といった問題が潜んでいると、勉強が手につかず、ついついゲームに手が伸びる原因になります。

ゲームを制限すること以前に、お子さんの勉強の土台ができているかどうかを確認することが重要です。

やるべきことを明確にし、優先順位を立てて取り組む

「何をやればいいのか分からない」という声は、お子さんからよく聞かれるものです。

決してやる気がないのではなく、やることが整理できていないだけというケースも少なくありません。

そうしたときには、手帳やノートにToDoリストを作る習慣をつけることが効果的です。やるべきことが視覚化され、勉強に向かいやすくなります。

優先順位は「宿題→小テストの勉強→復習→予習」が基本の順番です。この流れを習慣づけるだけで、学習の抜けや偏りを防ぐことができます。

《中高一貫校現役教師の経験談・実例紹介》 私の勤務校では、中学生全員にオリジナルの学習手帳を配布しています。 年間・月間の予定表のほか、定期テストの範囲やスケジュール、テスト後の振り返りを書くページなどもあり、学習管理の定着を目指しています。 成績が安定している生徒ほど、「これは来週提出の課題だよ」と伝えた瞬間に手帳にメモを取るなど、学習の見通しを自分で立てる姿勢が見られます。 手帳を使いこなすことは、単なるメモの習慣ではなく、「自分の学びを自分でコントロールする力」を育てる第一歩です。 やるべきことが整理されるだけで、勉強に向かうハードルはぐっと下がります。中学生のうちからこうした力を育むことが、のちの受験や高校生活においても大きな武器になっていきます。

宿題を“こなすだけ”にしない

「とりあえず終わらせる」「出せばOK」といった姿勢で宿題に取り組んでいると、学力にはなかなかつながりません。

課題の目的は“提出すること”ではなく、“理解を深めること”です。

たとえば、間違えた問題を放置したままだと、似た問題が出たときにまた間違えてしまいます。

反対に、間違い直しや理解度の確認まで行えば、宿題はそのまま効果的な復習になります。「こなす勉強」から「身につく勉強」への切り替えが、点数アップへの第一歩になります。

《中高一貫校現役教師の経験談・実例紹介》 宿題をチェックしていると、生徒ごとの取り組み方の違いがはっきりと表れます。 単に提出のために急いで仕上げたようなものもあれば、内容を丁寧に見直し、間違えた箇所を自分の言葉で直しているものもあります。 特に成績が安定している生徒ほど、提出物を「やらされるもの」としてではなく、自分の理解を深める学習の一環として捉えている様子が見てとれます。 こうした意識の差が、日々の学習の質や成果に直結していきます。

テストを意識した逆算型の学習計画を立てる

テスト直前になってから焦って勉強を始める、というパターンでは、実力はなかなか定着しません。理想は、テスト日から逆算して、2週間前から計画的に準備を進めることです。

具体的には、「この単元を今週中に1周」「来週は間違えたところを中心にもう1周」など、日程と内容を細かく設定することが大切です。

テスト直後には「次のテストでは頑張る!」との声がよく聞かれますが、漠然と「頑張る」ではなく、「何を・どの順で・何回やるか」を明確にすることで、勉強の質が大きく変わります。

詳しく知る:

毎日“少しでもやる”ことを習慣にする

「やるからには完璧に」と意気込んでしまい、かえって続かない。

――そんな経験をされた方も多いのではないでしょうか。しかし、勉強は“完璧を目指すこと”より“続けること”が何よりも大切です。

たとえ10分でも、毎日机に向かうことで「やらない日を作らない」習慣が生まれます。

その積み重ねが、気づけば勉強を“当たり前”にし、苦手意識を取り除く力になっていきます。

思春期の子どもを家庭で支えるのは難しいこともある

「勉強しなさい」と言えば言うほど、親子関係がギクシャクしてしまう――。

そんなお悩みを抱えるご家庭は少なくありません。特に思春期に差しかかる中学生は、親の言葉に素直に耳を傾けられないこともあります。

反抗や無視といった表面的な態度に目がいきがちですが、実は心の中で不安や葛藤を抱えているケースも多いのです。

無理に家庭だけで支えようとするよりも、適切なタイミングで外部のサポートを取り入れることが、結果的にお子さんの前向きな変化を促します。

親の声かけが逆効果になることもある

「今すぐ勉強しなさい」「ゲームはやめなさい」と声をかけるたびに、子どもの表情が曇る。

そんな様子が見られる場合は、すでに家庭内でのコミュニケーションがストレスの要因になっている可能性があります。

本当は心配して声をかけているつもりでも、子どもにとっては「否定された」「責められた」と受け取られてしまうこともあります。

親子関係を守るためにも、ときには第三者の介入が効果的です。

特に勉強に関することは、家庭外の専門家に任せることで、関係性が悪化するリスクを避けることができます。

外部の大人が入ることで子どもが前向きになる

子どもは、家庭とは異なる立場の大人に対しては、意外と素直な反応を見せることがあります。

学校や塾・個別指導の講師といった、一定の距離感がある存在だからこそ、アドバイスが受け入れやすくなるのです。

特に中高一貫校の学習スタイルや進度に詳しい指導者であれば、子どもの不安やつまずきに的確に寄り添うことができます。

「親に言われると反発するけど、先生に言われると頑張れる」というのは、思春期の子どもにとってよくある反応で、健全に成長している証でもあります。

外部の力を上手に活用することで、家庭では得られなかった前向きな変化が生まれる可能性があります。

外部の大人=個別指導塾の活用で、ゲーム・スマホ漬けから脱して成績アップできた事例を2件紹介

ゲームやスマホに気を取られていたお子さんが、「中高一貫校専門 個別指導塾WAYS」を活用して、成績を向上させた事例を紹介します。

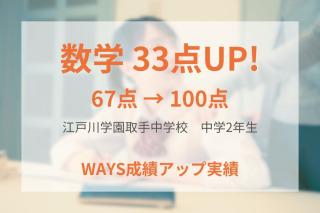

江戸川学園取手中学校2年生:英語76点→83点(+7点)、数学67点→100点(+33点)

江戸川学園取手中学校2年生の事例です。入塾前の1学期中間テストでは、英語が76点、数学が67点と伸び悩んでいました。

原因は、自宅に遊びを誘惑するものが多く、集中力に欠けていたためです。

そこでWAYSでは、次のように指導を行いました。

- 日曜開講特訓を含め、誘惑のない集中環境での学習を習慣化

- 講師がわかりやすく解説を行い、納得できるまで理解を深める

結果、4ヶ月後の2学期期末テストでは、英語が83点(+7点)、数学が100点(+33点)と飛躍的な成長を遂げました。

詳しく知る:

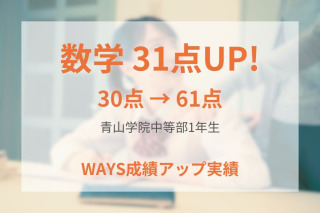

青山学院中等部1年生:数学30点→61点(+31点)

青山学院中等部1年生の事例です。入塾前の2学期期末テストでは、数学が30点と深刻な状況でした。

原因は、家ではダラダラと過ごしてしまい、勉強ができなかったためです。

そこでWAYSでは、次のように指導を行いました。

- 学習に集中できる教室環境で、週2回120分の演習を習慣化

- 周りで集中して取り組む生徒たちを見ることで、競争心や緊張感をアップ

- 積極的に質問する姿勢を評価し、「質問1つ→類題2題」ルールを設定

結果、3ヶ月後の3学期期末テストでは、数学が61点(+31点)と大きく成績を上げることができました。

詳しく知る:

「中高一貫校専門 個別指導塾WAYS」には、500校以上の中高一貫校生の指導実績があり、お子さんが通う中高一貫校にも対応できます。

左下の虫めがねマークより「学校名 成績アップ」で検索すると、学校別の成績アップ事例を探せます。ぜひお試しください!

WAYSの成績アップのノウハウと実績を詳しく知りたい方は、ぜひ下記の記事も合わせてご覧ください。

詳しく知る:

勉強時間を増やせばゲーム・スマホは自然に減る!中高一貫校生なら専門塾「WAYS」で解決できる

成績が伸びない原因は「ゲーム」そのものではなく、勉強への納得感が欠如していること、そして学習の習慣化ができていないことにあります。

勉強の意味を理解し、日常の中で自然に学習時間を確保できるようになることが、本質的な解決につながります。

ただし、勉強しなければいけないとわかってはいても、家ではどうしてもゲーム・スマホの誘惑に負けてしまう、あるいは、そもそも家での勉強が苦手というケースもあります。

親がサポートしようにも、思春期の反発があってうまくいかないなら、外部=個別指導塾を活用し、集中できる環境に意図的に身を置くことで解決しましょう。

「中高一貫校専門 個別指導塾WAYS」なら、一般的な個別指導塾よりも長い1コマ120分指導で、宿題を出す必要がないため、家で勉強ができない中高一貫校生でも、成績アップが可能です。

また、500校以上の中高一貫校の生徒の指導実績があり、お子さんが通う中高一貫校にも個別対応ができます。

- 今まで家で勉強できなかったけれど、自分で勉強できるようになる?

- 82.9%の成績アップを実現する具体的な勉強法は?

- “中高一貫校専門”とは、具体的に何が違う?

など、WAYSの定期テスト対策の詳細は、こちらでご確認ください。