偏差値40台に低迷する中高一貫校生が、偏差値60前後の難関大学に合格するための道筋と、基礎固めのやり方を、中高一貫校での指導歴約10年の現役教師が解説します。

基礎固めには、問題集の周回が必要になります。最低3周は覚悟しておきましょう。

お子さんが自分で学習計画を立て、学校外での勉強=家庭学習を進めるのが難しいようであれば、中高一貫校生を指導できる個別指導塾等の活用が現実的な選択肢です。

このページの目次

偏差値40台から難関大学に合格するためには何をすべきか?道筋を解説

横浜国立大学・大阪公立大学・早稲田大学など、偏差値60前後の難関大学への逆転合格を目指す

まず前提として、偏差値40台というのは、河合塾の全統模試を基準にしています。

この偏差値帯の場合、定期テストの点数でいえば、主要科目の平均点が50点前半くらいに低迷しているケースが多いです。

そのような状況から、GMARCHをはじめ、横浜国立大学・名古屋大学・大阪公立大学・早稲田大学といった難関大学(医学部を除く)や、地方の国公立大学医学部に逆転合格をしようと思えば、どのような戦略をとるべきでしょうか。

結論から言えば、成績が低迷してしまっているからこそ、一般選抜(学力試験)で勝負すべきです。あるいは、テストの点の比重が大きいタイプの公募制推薦・総合型選抜入試がオススメです。

たしかに、大学入試には、学力試験頼みにならない推薦入試というものが存在します。

しかし、既に成績が低迷している場合、評定が低くなってしまい、足を引っ張るケースが少なくありません。

ましてや、評定が低いせいで、そもそも校内選考で落ちてしまうこともあり得るでしょう。

また、国公立大学や医学部をはじめ、合格ラインが非常に厳しいところも存在します。中高一貫校の教員として10年以上進路指導に携わっていますが、推薦入試に合格する大半の生徒が、一般選抜でも合格するだけの学力を持っています。

皮肉にも、学力以外を評価するはずの推薦系入試の方が、逆転合格が難しくなってしまうのです(ただし、数学オリンピックの本選で入賞したなど、特筆すべき活動がある場合は別です)。

中高一貫校では、早いうちから大学受験を意識した授業が展開され、在籍生徒も学力レベルが高めです。

そうした環境を最大限に活かし、一般入試を突破できるだけの学力をつけることが、大学合格の近道だといえるでしょう。

推薦入試で合格するための5つのポイントを解説

いま成績が低迷しているなら「どれだけ早期に基礎を固められるか?」が勝負

成績が低迷しているのなら、まずやらなければいけないのは基礎固めです。

もちろん、偏差値60前後の難関大学において合否をわけるのは、標準問題や応用問題の出来でしょう。

ですが、基礎内容の定着なしに、標準レベルや応用レベルの問題を解くことはできません。

基本的な因数分解のたすき掛けができなければ、二次方程式を解くことができないのと同じです。

それでは、各教科ごとに基礎固めができている状態を見ていきましょう。なお、学校の定期テストで60点を超えているようであれば、その単元の基礎力はついているといえます。

英語

英単語:学校指定の単語帳でもよい。中学レベルは完璧、高校レベルは6~7割の完成度。

英文法:中学レベルは完璧、高校レベルは8~9割の完成度(残りは応用表現など)。

読解:時間制限は無しで、大学入学共通テストレベルの英文が読める。

英作文:中学レベルの文法を用いるものについては、8割方書ける。

数学

教科書準拠問題集の基礎~標準レベルの問題がほぼすべて解ける。

国語(古典)

古文:文法テキストの内容を9割方覚えており、本文の品詞分解が概ねできる。古典単語を6~7割覚えている。

漢文:文法テキストの内容を9割方覚えている。重要語句を6~7割覚えている。

理科

教科書準拠問題集の基礎~標準レベルの問題がほぼすべて解ける。

社会

大学入学共通テストレベルの知識事項を7~8割覚えている。

入試演習・志望校対策に取り掛かり、完成度を高める

基礎固めが完了した教科・科目から、入試演習・志望校対策を始めましょう。

主なポイントは、以下の3つです。

①志望校を定め、過去問に目を通してゴールを知る

②国公立二次対策で用いられる一般的な問題集を周回する

③過去問などを用いて、志望校に特化した対策をする

試験本番までに、弱点の穴をどれだけ小さくできるか、自分の武器をどれだけ磨けるかが勝負です。

標準レベル→応用レベルの順に、定着させていきましょう。

受験勉強を始める前に | 必須!基礎固めのやり方ガイド

「基礎固め」に必要なのは繰り返しの暗記や演習、解き直し。やり方を徹底解説

成績が上がらない原因は、ほとんどが知識不足と演習不足によるものです。

勉強をしているように見えても成績が低迷しているなら、繰り返しの暗記や演習ができていない可能性が高いでしょう。

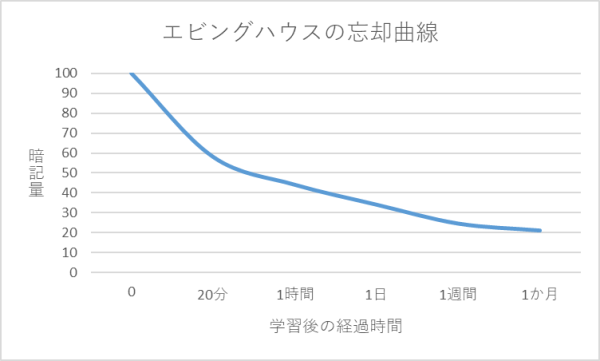

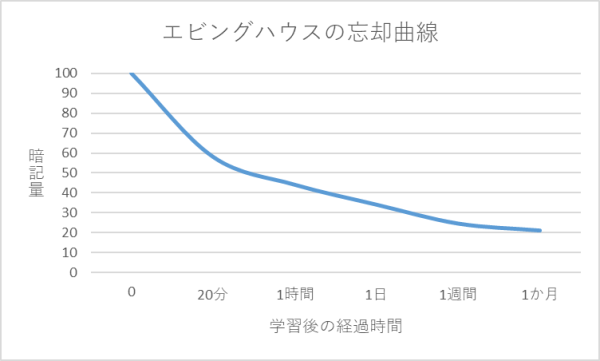

エビングハウスの忘却曲線という有名な法則が示す通り、時間とともに、人間は学習内容を忘れてしまいます。

暗記量を維持するには、1時間後、1日後、1週間後……と、適度に復習することが大切です。

覚えて忘れて覚えてを繰り返す。反復演習がどれだけできているかが分水嶺です。

まずはお子さんのレベルに合った良質な問題集を3周するところから始めてください。

中高一貫校レベルの学習内容を定着させる家庭学習の方法を解説

英語の基礎固めのやり方とおすすめ参考書・問題集

大学受験の英語には、様々な出題方式があります。

リスニング、長文読解、段落整序、要約、英作文……。

ただ、それらの基礎となるのは、やはり英単語と文法、それから英文読解力です。

次の順番で取り組みましょう。

1、〈中学〜高校基礎レベル〉英単語と英文法

2、〈高校標準レベル〉英単語と英文法・〈中学〜高校基礎レベル〉英文読解

3、〈高校標準レベル〉英文読解

英単語

・中学〜高校基礎レベル

・高校標準レベル

英文法

・中学〜高校基礎レベル

・高校標準レベル

英文読解

・中学〜高校基礎レベル

・高校標準レベル

英語の偏差値40台からの完全ガイド

英単語を基本から!オススメ学習法を解説

英文法を基本から!オススメ学習法を解説

数学の基礎固めのやり方とおすすめ参考書・問題集

教科書と、学校から指定された教科書準拠問題集を使いましょう。

難しい問題は触らず、基本的な問題を一通りさらっていきます。

例えば、基本例題・基本問題・A問題・B問題・章末問題というレベル分けがあるのなら、基本例題~A問題までで十分です。

ただし、0から自力で解答が作れるようになるまで、徹底的に周回してください。

最低3周は覚悟しておきましょう。この泥臭い作業が、数学の土台をつくります。

なお、中学の内容をやり直したい場合は、『チャート式中学数学 シリーズ』(数研出版)がオススメです。

数学の偏差値40台からの完全ガイド

数学の理想的な復習のやり方を解説

理科の基礎固めのやり方とおすすめ参考書・問題集

高校理科は、まずは教科書レベルの知識を押さえるところからです。

以下の参考書と併用するのもよいでしょう。

・『橋爪のゼロから劇的にわかる理論化学の授業 改訂版』(旺文社)

・『橋爪のゼロから劇的にわかる無機・有機化学の授業 改訂版』(旺文社)

・『改訂版 大学入試 山川喜輝の 生物が面白いほどわかる本』(KADOKAWA)

次は、学校から指定された教科書準拠問題集(『リードα』シリーズ(数研出版)など)で演習します。

教科書や参考書に戻りつつ、漏れがないよう丁寧に学習することが大切です。

9割以上の完成度になれば、標準レベルの問題集に進みましょう。

最低3周は覚悟してください。

なお、教科書や教科書準拠問題集の基礎問題で詰まるようなら、理科基礎の完成度が低い可能性があります。

まずは理科基礎について、教科書の理解→教科書準拠問題集の順に仕上げてください。

理科の偏差値40台からの完全ガイド

国語の基礎固めのやり方とおすすめ参考書・問題集

他の教科に比べると、優先度は下がります。

ただし、古典文法については、早めに押さえておいた方が楽です。

『ステップアップノート30 古典文法基礎ドリル-四訂版-』(河合出版)や『ステップアップノート10 漢文 句形ドリルと演習』(河合出版)を隙間時間などで進めてください。

古典に対して苦手意識を持っているお子さんはかなり多いです。

文法のテキストを片手に、何度もやり直すしかありません。

基礎固めだけでなく、学校の授業にもしっかりついていく

たしかな大学受験ノウハウをもつ中高一貫校。

授業進度が早いがゆえに、ハイレベルな入試演習の時間が確保されています。

まずは学校の授業をペースメーカーにし、応用レベルの内容まで含め、しっかりと追いつくようにしましょう。

ただし、中高一貫校のハイレベルな学習についていくためには、学習習慣が身についていることが前提です。

具体的には、次の3つの学習姿勢が重要になってきます。

それぞれをどれだけの完成度でやれるかは、勉強時間によって決まります。

お子さんが学習習慣を身につけていないようなら、まずは小テスト勉強からスタートするのがよいでしょう。

予習→授業→復習という学習サイクルを守る

特に英数で要求される学習スタイルです。

授業前の予習で1周目、授業で2周目、定期テスト前の復習で3周目、というイメージです。

ただし、中高一貫校の定期テストに対応するには、3周だけでは足りないことがほとんどです。

復習で4周、5周と積み重ねていくようにしましょう。

また、予習も非常に大事です。

予習前提の授業の場合、基礎事項の説明が簡略化されることがあります。

予習をしていないと置いていかれることになりかねません。

小テスト勉強をコツコツやろう

中高一貫校では漢字・英単語・暗唱例文(英語)・数学など、1週間のうちに様々な小テストが実施されます。

基本的に試験範囲は1週間分で設定されていますので、前日詰め込み型の勉強では対応できません。

漢字や英単語は覚えて忘れて覚えて……の繰り返しのなかで定着していくのです。

小テスト勉強はその第一歩となりますので、決して疎かにしてはいけません。

提出課題をきちんとやる

中高一貫校では多くの学習課題が出されます。

定期テストごとの課題・長期休暇課題・週末課題……。

これらは、ほとんどが既習内容の復習に該当します。

予習→授業→復習のサイクルを考えても、非常に重要な位置づけだといえるでしょう。

学習習慣がきちんと身についていない生徒ほど解答を丸写しして提出しがちですが、それでは全く意味がありません。

お子さんが課題をこなすようになる習慣づけについて徹底解説

基礎固めが進まない場合は、早急に個別指導塾の活用を

塾が必要かどうかは「自分で学習計画を立てて進められるかどうか?」で判断

「基礎固め」に必要な、繰り返しの暗記や演習、解き直しは、学習習慣がない場合にはハードルがかなり高いでしょう。

実際には、以下の4ステップが必要です。

①できていない基礎事項が何かを自己分析する

②できていない基礎事項を定着させるために取り組むことを決める

③学習計画を立てる

④学習計画に沿って基礎固めを行う

そもそも①が不十分だというお子さんも少なくありません。

お子さんが独力でこの4ステップをクリアできるか、保護者のサポートはどれだけ可能か、などを考慮し、効果的な学習習慣を確立するのが難しいようであれば、プロのサポートを頼ることを強くオススメします。

なお、個別のニーズに対応できるのは集団授業をベースにした塾ではなく、個別指導塾や家庭教師です。

ノウハウがあり、上記の①~④の全てのプロセスにおいて伴走してくれるところにしましょう。

塾選びは「中高一貫校生を指導できるか」に注意

中高一貫校では、公立の学校に比べ、学習内容のレベルが高く、宿題も大量に出されます。

大学受験を意識した学習指導ができるかどうか、中高一貫校レベルの教材に対応しているかどうか、塾のノウハウや講師の質が非常に重要です。

下記に、学習習慣が身についていない中高一貫校生にマッチした塾の7条件を挙げてみました。ぜひ参考にしてみてください。

〈中高一貫校生にオススメの塾の7条件〉

1:学校の授業を邪魔せず、成績向上をサポートできる

2:演習中心の指導内容である

3:宿題に頼らない指導を行っている

4:学校の宿題も指導している

5:学校ごとに異なる教科書・問題集に対応できる

6:講師がいない場でも解けるように指導ができる

7:自分で学習できるようになることを重視している

それぞれの条件について、詳しくは下記の記事をご覧ください。

専門塾WAYSは、中高一貫校の授業・定期テスト対策に沿った基礎固めに自信あり

上記の7条件を満たしているのが、「中高一貫校専門 個別指導塾WAYS」です。

WAYSはこれまで500校以上の中高一貫校生を指導してきました。

そのノウハウを活用し、学校ごとに異なる定期テスト・専用教材に完全対応しています。

さらに、学習レベルの高さに合わせ、1コマ120分の長時間指導を導入。

WAYSは、お子さんの「わからない」を「わかる」にするだけでなく、「できる」までサポートします。

82.9%の塾生の成績を跳ね上げてきたWAYSの指導法の詳細は、下記のリンクよりご覧になれます。

基礎固めの次は? 高校1年・高校2年・高校3年それぞれのケースを解説

基礎固めが終わった科目から順に、次は、標準レベルの問題が解ける力を養成します。

ただし、演習をするなかで、基礎を固めなおす必要があるものが出てきた場合は、その都度、基礎内容に戻ってください。

高1|文理分けに留意しながら英数対策を継続

中学同様、英数対策に時間をかける

理社が本格化する高校2年生を迎える前に、英数の演習力をしっかりと強化しておきましょう。

英語は、学校の定期テスト対策をしつつ、実用技能英語検定2級を取得するのが目標です。

また、『やっておきたい英語長文 シリーズ』(河合出版)や『竹岡広信の英作文が面白いほど書ける本』(KADOKAWA/中経出版)などを進めてもよいでしょう。

数学は、教科書準拠問題集→『青チャート 基礎からの シリーズ』(数研出版)or『フォーカスゴールド 5th Edition シリーズ』(啓林館)の順番で、単元ごとに完成させていってください。

なお、中高一貫校では、高1までで文系数学の範囲がほぼ終わります。

文系に進むか理系に進むか考えておく

一般的に、文系・理系のどちらに進むのかを決めるのは高1の冬頃です。

文系か理系かで、社会と理科の勉強具合が変わりますので、早めに決めるとよいでしょう。

自分が学びたい分野・興味のある学問がどちらなのかで決断するのがベストですが、たいていの生徒は、やりたいことがなかなか定まらない状態です。

教科の得意・不得意で決めてしまう場合も少なくありません。

なお、「『理転(=文系から理系に変わること)』より『文転(=理系から文系に変わること)』がラクだと聞いたので、とりあえず理系に進みます」と言い出す生徒がいますが、その考え方は非常に危険です。

志望校にもよりますが、文転であっても浪人を覚悟しなければならないケースがほとんどです。あるいは、志望校のレベルを落とすしかなくなるでしょう。

文系か理系かの選択は、お子さんが思っている以上に大きな選択となります。

真剣に向き合うよう、声をかけてあげてください。

中学範囲の積み残しがないか確認する

成績が伸び悩んでいる生徒は、たいてい中学課程(世間一般の中1~高1)の内容を理解しきれていません。

まあ、中学課程レベルの内容なら大丈夫だろう……と考えている生徒が多いのです。

本人のプライドの問題もあるでしょうが、基礎を固めるのが学習の基本です。

また、学習に弾みをつけるという意味でも、独学で取り組みやすい中学内容のやり直しをオススメします。

〈文系〉高2・高3|中高一貫校だからこその長い演習期間を最大限に活用

英数国はひたすら入試演習ができる!

中高一貫校では、英数国については、高1までで大学入試の試験範囲のほとんどが終わっています。

入試対策演習の基本は、問題集の周回です。

1周だけ取り組んで次の問題集に手を出しても、復習不足で定着しません。

良い問題集を厳選し、1冊ずつ完成させていくのが学力向上の近道です。

数学は、教科書準拠問題集→『青チャート 基礎からの シリーズ』(数研出版)or『フォーカスゴールド 5th Edition シリーズ』(啓林館)を完成させたあとは、『標準問題精講 シリーズ』(旺文社)や『入試精選問題集 文系数学の良問プラチカ』(河合出版)に進みましょう。

国語は、『現代文 標準問題精講』(旺文社)や『古文上達 基礎編 読解と演習45』(Z会)などがオススメです。

最も難しいのは英語です。

語句・文法、段落整序、大意要約、長文読解、英文和訳、和文英訳、リスニングなど、出題形式が多様であり、志望校によって、何を重点的に対策すべきかの方針が変わるからです。

志望校が特に決まっていないようなら、オーソドックスに長文読解・英文和訳・和文英訳を中心に演習しましょう。

高校1年生と同様、『やっておきたい英語長文 シリーズ』(河合出版)や『竹岡広信の英作文が面白いほど書ける本』(KADOKAWA/中経出版)などがオススメです。

英語が得意な人は、『ポレポレ英文読解プロセス50』(代々木ゼミナール)に挑戦してみてください。

学校の先生にオススメ問題集を尋ねるのもよいでしょう。

並行して社会・理科を進めよう!

社会・理科をどの程度まで勉強しなければならないのかは、志望校によって異なります。

たとえば、大学入学共通テストについて見ていきましょう。

社会には「地理総合、地理探究」・「歴史総合、日本史探究」・「歴史総合、世界史探究」・「公共、倫理」・「公共、政治・経済」(・「地理総合/歴史総合/公共」)といった科目があり、この中から2科目(あるいは1科目)受験することになります。

また、理科では「化学基礎」・「物理基礎」・「生物基礎」・「地学基礎」から2科目選ばなくてはなりません。

どの科目を選択するか早い段階で決めてしまいましょう。

まずは大学入学共通テストレベルの内容を押さえよう!

中高一貫校の定期テストや外部模試などで平均点を下回っている場合、大学入学共通テストすなわち教科書レベルの理解が十分でない可能性が高いです。

弱点単元を知り、危機感をもつという意味でも、高2の冬以降に大学入学共通テストの過去問に挑戦してみてください。

〈理系〉高2・高3|中高一貫校だからこその長い演習期間を最大限に活用

これまで培ってきた英数の土台を活かす!

英語・数学ⅠAⅡBについては、中高一貫校ならではのアドバンテージがあるはずですので、数ⅢCと理科の学習に時間をかけましょう。

数学はこれまで通り、教科書準拠問題集→『青チャート 基礎からの シリーズ』(数研出版)or『フォーカスゴールド 5th Edition シリーズ』(啓林館)の完成を目指します。

その後は、『標準問題精講 シリーズ』(旺文社)や『入試精選問題集 理系数学の良問プラチカ』(河合出版)に進んでください。

なお、理科の学習法については、科目ごとにまとめましたので、下記の記事をご覧ください。

基本的には、教科書準拠問題集→『重要問題集』シリーズ(数研出版)→余裕があれば、応用レベルの問題集、という順で進めます。

各科目の効果的な勉強法を詳細に解説!

なお、英語の勉強法は志望校によって変動しますので、一概にはいえません。

語句・文法、段落整序、大意要約、長文読解、英文和訳、和文英訳、リスニングなど、多様な出題形式のなかから必要な対策をおこないましょう。

志望校が特に決まっていないようなら、オーソドックスに長文読解・英文和訳・和文英訳を中心に演習するとよいでしょう。

高校1年生と同様、「やっておきたい英語長文 シリーズ」(河合出版)や『竹岡広信の英作文が面白いほど書ける本』(KADOKAWA/中経出版)などがオススメです。

英語が得意な人は、『ポレポレ英文読解プロセス50』(代々木ゼミナール)に挑戦してみてください。

学校の先生にオススメ問題集を尋ねてみてください。

数Ⅲ・数Cの進度も早いので安心

ちなみに、中高一貫校は数ⅢCの進度も早く、遅くとも高3の1学期前半には全範囲が終わります。

学校の進度をペースメーカーとして、単元ごとに問題集を進めましょう。

まずは大学入学共通テストレベルの内容を押さえよう!

中高一貫校の定期テストや外部模試などで平均点を下回っている場合、大学入学共通テストすなわち教科書レベルの理解が十分でない可能性が高いです。

弱点単元を知り、危機感をもつという意味でも、高2の冬以降に大学入学共通テストの過去問に挑戦してみてください。

高3夏前まで | 志望校を決定し志望校対策へ

最後に、標準レベルの演習が完了した科目から応用演習、すなわち志望校対策に入ります。

とはいえ、志望校が決定していなければ具体的な対策ができませんので、まずは志望校を考えるところから始めましょう。

志望校の決め方

最も理想的な決め方は、自分のキャリアイメージをもったうえで大学を選ぶ、というものです。

自分が将来どのような状態になりたいかを考えたうえで、そのためには、どういう学びをし、どのようなスキルを身につけたいかを逆算します。

そして、それが叶う大学・学部を選ぶのです。

これが早いうちから明確にできていて、かつ様々な課外活動に取り組んでいる場合は、推薦入試の受験を検討するのもよいでしょう。

ただ、高校生にとって、自分のキャリアイメージを持つというのは簡単なことではありません。

医学部など、一部の学部の志望者を除き、就職活動をしていくなかで決めていく、という者が多いのが現状です。

その場合、志望校は選抜方法や偏差値などで決めることになります。

選抜方法や科目の点数配分を調べ、自分にとって有利な受験ができる大学・学部を選ぶことになるでしょう。

志望校対策は情報収集から

さて、志望校・志望学部が決まれば、いよいよ具体的な対策法を考えましょう。

まずは、選抜方式、入試の方法、受験科目、配点をリサーチします。大学入学共通テストの受験が必要であれば、その配点も調べてください。

さらに、過去問を解いてみましょう。もちろん、あまり解けないとは思いますが、ゴールをしっかり知っておくというのは、とても重要です。

同様に、受験予定があるのに大学入学共通テストを解いたことがない、という人は、一度解いてみるとよいでしょう。

次に、自己分析をします。

標準レベルまで到達したといっても、科目によってばらつきがあるはずです。得意な単元や苦手な単元もあるでしょう。

自分の中できちんと整理してください。

以上を踏まえて、最後に勉強配分を考え、やることを決めます。

応用演習は、得意な単元をさらに磨いて武器にする、苦手な単元の穴を小さくする、というイメージです。

自分に合った戦略を立て、良質な問題集で実戦力を磨いてください。

中高一貫校生専門!難関大学への逆転合格を実現するなら「個別指導塾WAYS」

「中高一貫校専門 個別指導塾WAYS」は、学習習慣がないために成績低迷してしまっている中高一貫校の学力を跳ね上げることを最も得意としています。

私立大学最難関と言われる「早稲田大学」「慶應義塾大学」をはじめ、「上智大学」「東京理科大学」「国際基督教大学」「明治大学」「青山学院大学」「立教大学」など、有名大学の合格実績が多数あります。

中でも、偏差値50以下だった中高一貫校生の逆転合格に強みがあります。

①1コマ120分の指導時間による演習量の確保

②最短合格を実現するロードマップの作成

③生徒に問題を解説してもらうことで理解を深める

そして何より、中高一貫校生専門だからこそ、ハイレベルな学習内容にも完全対応していることが最大の強みです。

ここからは、学習習慣のなかった生徒がWAYSに通って、成績アップに成功した事例を紹介します。

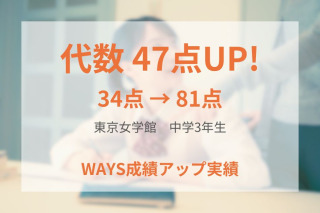

東京女学館中学校3年生:自宅学習ゼロから4ヶ月で代数81点、幾何73点

1学期期末テストでは代数が34点、幾何は58点だったのが、WAYS入塾後の2学期中間テストで代数が81点、幾何73点に大幅アップした中学3年生の事例です。

WAYSに入塾する前は自宅で全く勉強しておらず、学年順位も下位層にいたようです。

部活動も週1日程度であったため、時間はありましたが学習意欲がないという状態でした。

夏休み期間にWAYSに入塾し、まずは夏期講習でこれまでほとんど理解できていなかった数学の総復習を行いました。

復習を終えてからは、2学期の授業内容の予習に入り、授業時間が無駄にならないよう、基礎的な内容を頭に入れて授業に臨めるように指導。

実際、学校が始まってから、驚くほど授業を理解できるようになったようです。

この生徒は週3コマWAYSに通っていたため、1コマ120分×3日で週6時間の学習習慣が確立できました。

これによって、全く理解できていなかった数学の総復習と学習習慣の形成に成功し、定期テストの点数を大きくアップさせました。

今後は定期テストで学年50位以内に入ることを目指して、積極的に勉強を続けています。

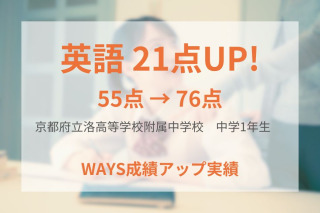

京都府立洛北中学校1年生:「燃え尽き症候群」から英語76点、数学65点へアップ

中学受験を終え「燃え尽き症候群」になっていた生徒が、英語55点から76点、数学基礎49点から65点へ、WAYS入塾4ヶ月で成績に成功した事例です。

入塾前は中学受験を乗り越えた反動で、勉強へのやる気が全くない状態でした。

勉強における具体的な目標を失い、友達と遊ぶことやスマートフォンに夢中になっていました。

そんな状況に危機感を持ってWAYSへ入塾。

WAYSでは、周囲の生徒が黙々と勉強しているため、モチベーションの低い生徒であっても、自然と学習にのめり込んでいきます。

指導時間120分のうち、最初の90分で問題演習と答え合わせを行い、最後の30分で間違えた問題にもう一度取り組んでもらいます。

また、1度目で間違えた問題には印を付け、テストまでにもう一度解いて、内容を定着させるように指導しました。

このサイクルを繰り返すうち、通塾がない日に問題の解き直しを行って塾に来るように学習姿勢も変化しました。

勉強への意欲が再び芽生えたことで、定期テストの点数アップに成功し、数学のより応用的な問題も解けるように、引き続き勉強を行っています。

明治大学付属中野中学校3年生:反復学習の継続で英語87点、数学94点を獲得!

自宅学習で疑問点を解消することができず、成績が伸び悩んでいたところからWAYSで2年間学習を続けたことで、英語と数学で高得点を獲得した事例です。

この生徒は、学校の宿題を1周解くだけで終わっており、反復演習ができていなかったため、疑問点を解消できていない状態でテストに臨んでいました。

そのため、テストの結果が平均点を下回ることが多く、成績が伸び悩んでいました。

WAYSでは、1コマ120分の指導時間を主に生徒の演習に充てるため、塾に通うだけで学習時間を確保できるようになります。

塾で勉強する習慣が身につくことで、この生徒も自然と自宅で学習をするようになっていきました。

演習をする中でわからなかった問題も、講師にすぐに質問ができるため、立ち止まらずに次の問題へ進められます。

勉強時間を効率的に問題演習に充てられるようになったことで、テスト期間までに学校教材の反復演習ができるようになりました。

その結果、中学3年生の1学期中間テストで英語1が87点、英語2が82点、数学1が82点、数学2が94点と高得点の獲得に成功しました。

逆転合格を可能にするWAYSの大学受験指導の詳細や、大学合格実績については、下記のリンク先をご覧ください。

中高一貫校生の偏差値60台難関大学への逆転合格なら「専門塾WAYS」

「中高一貫校専門 個別指導塾WAYS」は、家庭学習ができず、成績が低迷してしまっている中高一貫校生のための専門塾です。

中高一貫校では、難易度の高さと授業進度の早さから、かなりの質・量の家庭学習が求められますが、ついていけずに落ちこぼれてしまうケースが少なくありません。

WAYSなら、偏差値40台・E判定から、偏差値60台の難関大学(GMARCHなど)の逆転合格が可能です。

合格実績、指導方針はこちらでご確認ください。

気になる料金体系、入塾までの流れは、無料Webパンフレットを今すぐダウンロードできます。