一般的な中高一貫校6年間の数学の進度・カリキュラムを解説します。

大学受験が意識されているため、授業進度が早く、内容が濃いのが特徴です。

授業についていけるかどうかは、学校外で取り組む予復習や演習にかかっています。

このページの目次

中高一貫校生の数学カリキュラムは、進度が1年早い

中高一貫校の数学の進度・カリキュラムの一例を下表にまとめました。

学校によっては、「二次関数(数学Ⅰ)」を中2で扱うなど、さらに早い進度で進めているところもありますので、詳しくは学校に問い合わせてみてください。

| 公立 | 中1~中2前半 | 中2後半~中3 | 高1 | 高2 | 高3 |

| 中高一貫 | 中1 | 中2 | 中3 | 高1 | 高2 |

| 内容 | 〈代数〉

正の数と負の数 式の計算Ⅰ 方程式 不等式 一次関数 資料の活用 |

〈代数〉

式の計算Ⅱ 平方根 二次方程式 二乗に比例する関数 確率と標本調査

|

〈数学Ⅰ〉

数と式 二次関数 三角比 図形と計量 データの分析 |

〈数学Ⅱ〉

図形と方程式 三角関数 指数関数 対数関数 微分法 積分法 |

(文理とも)

〈数学C〉 平面上の曲線と複素数平面

|

| 〈幾何〉

平面図形 空間図形 図形の合同 三角形と四角形 |

〈幾何〉

図形と相似 線分の比と計量 三平方の定理 |

〈数学Ⅱ〉

式と証明 いろいろな式 |

〈数学B〉

数列 統計的な推測 |

(理系のみ)

〈数学Ⅲ〉 極限 微分法 積分法 |

|

| 〈数学A〉

場合の数と確率 図形の性質 数学と人間の活動 |

〈数学C〉

平面ベクトル 空間ベクトル |

数学の授業は2種類ある!

授業の名称は学校によって様々ですが、数学の本流ともいえる数学Ⅰ→数学Ⅱ(→数学Ⅲ)を扱う授業と、数学Ⅰを土台として展開し、幾何学や統計学などを学習する数学A・B・Cを扱う授業とがあります。

中学1・2年生で中学内容を終えてしまう

中高一貫校では検定教科書があまり重視されません。

『プライム数学シリーズ』(Z会)や『体系数学シリーズ』(数研出版)といった、中高一貫校向けの教材が使用されることが一般的です。

検定教科書にはないハイレベルな学習内容まで踏み込みながら、中学2年生までの2年間で中学内容3年分を終わらせますので、授業進度はかなり早いといえます。

演習用として使用される副教材についても、『クリアー数学』(数研出版)など、難度の高いものが採用されている場合がほとんどです。

中学3年生では高1レベルを応用内容まで扱う

中学3年生から高校内容に突入するため、難易度が上がります。

数学Ⅰ・Aに限らず、数学Ⅱ・Bに該当する単元を扱う学校も少なくありません。

単元の消化が早いというよりは、ハイレベルな内容まで扱う難しさがあります。

ここでも、高等学校用の一般的な検定教科書はあまり重視されず、中高一貫校向けのテキストが使われることがほとんどです。

また、演習用の問題集として、『4STEPシリーズ』(数研出版)や『サクシードシリーズ』(数研出版)などの教科書準拠問題集に加え、『青チャート基礎からの シリーズ』(数研出版)や『フォーカスゴールド 5th Edition シリーズ』(啓林館)が使用されます。

《定期テストの点を上げるための勉強方法》

次の手順で完成を目指すことで、成績向上に繋げることができます。

- 教科書準拠用問題集の完成

- 『青チャート基礎からの シリーズ』or『フォーカスゴールド 5th Edition シリーズ』

高校1年生で文系数学の範囲が終了

高校1年生では中学3年生に続き、同じテキスト・問題集シリーズを使用して、数学Ⅰ・A・Ⅱ・Bの残りを履修します。

ただし、新課程では数学Cに該当する「ベクトル」が文系数学の出題範囲となっているため、一部数学Cを扱うことになりそうです。

いずれにせよ、文系コースに進む生徒からすれば、高校1年生終了時点で大学受験の試験範囲を一通り終えることになります。

《定期テストの点を上げるための勉強方法》

ここでも学習目標は、次の手順の完成であることに変わりはありません。

- 教科書準拠用問題集の完成

- 『青チャート基礎からの シリーズ』or『フォーカスゴールド 5th Edition シリーズ』

高校2年生からは、文系が大学入試演習・理系は数Ⅲ・数Cへ

文系の生徒の場合、残り2年間はひたすら大学入試演習です。

『実戦 数学重要問題集 文系』(数研出版)や『入試必修問題集 精錬』(啓林館)といったハイレベルな問題集、オリジナルのプリント教材などが使われます。

それらと並行して、『青チャート基礎からの シリーズ』or『フォーカスゴールド 5th Edition シリーズ』を高3の夏までに完成できるとよいでしょう。

一方、理系の生徒の場合、数学Ⅰ・A・Ⅱ・Bの入試演習をしつつ、数学Ⅲ・Cを新たに学習することになります。

公立の学校のなかには、高3の秋を過ぎてもまだ数学Ⅲ・Cが終わらないところがありますが、中高一貫校の場合は、高3の1学期前半までに終わるところがほとんどです。

《定期テストの点を上げるための勉強方法》

『オリジナル・スタンダード数学演習III・C〔複素数平面,式と曲線〕受験編』(数研出版)など、新たな問題集が投入されるでしょうが、『青チャート基礎からの シリーズ』or『フォーカスゴールド 5th Edition シリーズ』を含め、丁寧に問題集を周回するという大方針は同じです。

中高一貫校が早いペースで学習を進めるのは、生徒の自学力があるから

生徒の自学自習を前提とした授業を展開

中高一貫校の数学では、生徒による予習・復習の比重が大きくなっています。

生徒による自学自習を前提にすることで、授業において基礎レベルの内容にかける時間を短縮するためです。

必然的に、授業内での演習も、基礎レベルではなく、標準~応用レベルのものが多くなっていきます。

きちんと予習をしておかなければ授業内容が理解できず、そうなると復習のしようもありません。

授業をフックとして機能させるための予習、そして独力で問題が解けるようになるまで泥臭く復習することが大切です。

課題の量が多い

中高一貫校数学のもうひとつの特徴は、課題が多いことです。

定期テストごとに出される課題や長期休暇課題などがあります。

きちんとこなせば該当単元を復習したことになりますが、計画的に処理できず、解答丸写しに走る生徒も少なくありません。

ここでもまた、生徒の自学力が試されているといえるでしょう。

授業についていくためのカギは予復習と演習にあり

予習→授業→復習のサイクルを確立する

数学については、以下の勉強法を早いうちに確立してしまいましょう。

①予習でわからないところを整理する

②授業で疑問点を解消する

③復習でアウトプットを繰り返し、独力で解けるようにする

これを徹底するだけで、自然と成績は上がってくるはずです。

疑問点を放置しないことが大事

難度の高い中高一貫校の授業では、予習をしていたとしても、理解できないことに直面することがあります。

そうしたケースでは、必ず先生に質問に行くようにしましょう。

疑問点を残したままだと、自学自習をするのが厳しくなってしまうからです。

もちろん、参考書やYoutube動画などを利用してもかまいません。

プロのサポートを受けるのが望ましいパターン4選

大学受験の二次試験で最も差がつく教科は、たいていの場合、数学です。

各大学の合格者平均点と不合格者平均点との差をみれば、明らかでしょう。

文系であろうと理系であろうと、数学を弱点教科にしてしまうのは望ましくありません。

お子さんが以下の状況のいずれかに該当する場合は、プロのサポートを受けることを検討してみてください。

なお、いずれの場合であっても、集団指導塾ではなく、個別指導塾に入るのがよいでしょう。

個人の学習状況に合わせた、きめ細やかなサポートが必要です。

苦手意識があり、スタートでつまずきたくない場合

苦手意識は、学習内容の定着を阻害します。

「自分は数学ができない」と思っていると、無意識に数学を遠ざけ、本当に数学ができなくなってしまいます。

個別指導のプロによるサポートで「できる」を実感し、苦手意識からの脱却を図りましょう。

「中高一貫校専門 個別指導塾WAYS」では、500校以上の中高一貫校生を指導してきたノウハウがあり、学校ごとの教材に完全対応しています。

その学校の授業についていき、その学校の定期テストで良い成績をとる。

そうした指導に特化した塾なのです。

新中1のスタートダッシュで学習習慣をつくるWAYSのカリキュラムの詳細が知りたい方は、以下のリンク先をチェックしてください。

自学自習をする習慣がない場合

そもそもの勉強量が不足している状態です。

予習→授業→復習のサイクルが回せておらず、提出課題についても、きちんとこなせてはいないでしょう。

WAYSでは、中高一貫校の学習についていけるレベルの自学自習力を養成することに主眼を置いています。

この点が、教科力の向上にのみ注力しがちな集団指導塾との大きな違いだといえるでしょう。

指導時間の最後の解き直しと、次回指導冒頭での確認テストで、テストで得点できる実力が身につくように、お子さんにしっかり伴走します。

さらに、学校課題にも対応。指導時間内で扱い、理解しながら解き進めることができます。

次の記事では、成績を伸ばす自学自習力の養成ノウハウを詳しく紹介していますので、ぜひご覧ください。

頑張っているのに授業についていけない場合

ある程度数学の勉強に時間を割いているはずなのに、授業についていけない……。

これは、数学が暗記教科ではないために起こることです。

その問題が何を問うているのか、その本質を理解していないせいで応用がきかないのです。

中間校一貫校特有のハイレベルな内容なら、なおさらでしょう。

WAYSでは、1コマあたりの指導時間を120分に設定しています。

他の個別指導塾に比べ長くなっているのは、中高一貫校の実情に合わせ、標準~応用レベルまで定着を図るためです。

さらに、演習している問題を生徒に解説してもらって理解度をチェックするので、その過程で生徒は数学の本質を理解できます。

なぜWAYSなら中高一貫校の授業についていけるようになるかの詳細は、次の記事で詳しく解説しています。

定期テストで平均点以下の点数をとっている場合

定期テストで点数が伸び悩むのは、上記3パターン(スタートでつまずいた・自学自習の習慣がない・数学の本質を理解していない)が要因である場合がほとんどです。

WAYSは個々の生徒の状況に合わせたメソッドを用い、それぞれの要因の解決に向けて効率よくアプローチしていきます。

それにより、実に82.9%の生徒が成績向上を達成しているのです。

WAYSで数学の成績アップに成功した事例3選を紹介

ここからは中高一貫校専門の個別指導塾WAYSに通って、数学の成績アップに成功した生徒の事例を紹介します。

WAYSでは、学校教材の反復学習を中心に、生徒ごとに最適な学習方法を提案しています。

本章ではその一例を紹介しますので、「なぜWAYSでは成績が伸びるのか」を知る上での参考にしてみてください。

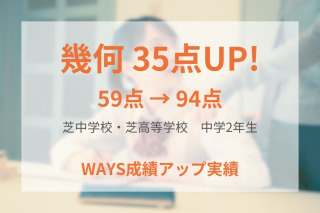

芝中学校2年生:予習・復習の徹底で幾何59点から94点へ大幅アップ

入学当初は59点だったところから、予習・復習の徹底と解法を改めたことで、幾何の成績が94点(平均74点)にまでアップした事例です。

この生徒は元々復習を行う習慣があり、入学時からじわじわと得点を伸ばしていました。

学習方法のアドバイスを講師からもらい、さらに成績アップにつなげることを目指してWAYSへ入塾。

講師がこの生徒の答案を見たところ、途中式を省略していたり、図を書き出して問題を整理していなかったりと、頭の中だけで問題を解いている部分があることが判明しました。

そこで、途中式などはしっかり書いて、ミスの原因となる要素を取り除くよう指導しました。

また、学校教材の「体系数学」を解くなどの復習はできていたので、高得点を目指すうえで授業時間をより密度の高い時間にするために、予習を提案。

予習では、教科書読みと例題演習を章単位で交互に進めてもらいます。

インプットとアウトプットを章ごとに行ってから次へ進むため、基礎レベルの内容は頭に入った状態で授業に臨めるようになります。

これによって、苦手意識のあった幾何で高得点の獲得に成功しました。

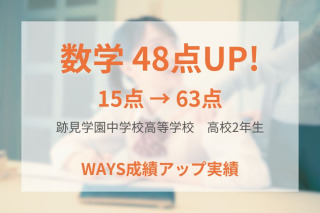

跡見学園高校2年生:自宅学習なし・数学15点からの大逆転

6ヶ月間WAYSで学習したことによって、数学15点から63点への大幅な点数アップに成功した事例です。

この生徒は、元々数学が苦手で、自宅学習の習慣がなく、テストで良い点が取れず苦手意識がさらに強くなる悪循環に陥っていました。

WAYSでは周囲の生徒が黙々と学習しているため、集中して学習できる環境が整っています。

120分の学習時間の中で問題演習を行い、答えだけでなく、解法も正しいか細かく答え合わせをしてもらいました。

間違えた問題は問題集に印を付け、指導時間の最後に解き直しを行います。

テスト範囲の学習を終えたら、印を付けた問題に絞って再度演習を行ってもらいます。

苦手な問題をあぶり出し、その問題に絞って繰り返し演習を行うことで、徐々に解ける問題が増え、苦手意識が薄まっていきました。

内容の理解度が高まった状態で定期テストに臨めたため、点数アップに成功しました。

苦手克服のきっかけをつかんだことでやる気が戻り、次回もこの学力を維持できるよう学習を続けています。

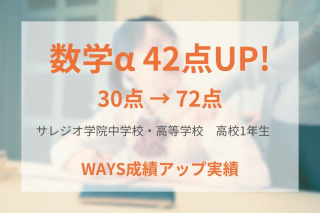

サレジオ学院高校1年生:問題集の反復演習で数学α30点→72点

学校の問題集を4周以上繰り返し演習したことで、数学α30点から72点に大きくアップさせた事例です。

この生徒は難易度の高い学校教材に苦戦しており、学習習慣はあったものの成績が伸び悩んでいました。

話を聞いていくと、たとえば関数の問題で、類題であっても数字や問題の視点が変わっただけで解けなくなるなど、表面的な理解に留まっていました。

そこでWAYSでは、問題の本質を理解することと、学校教材の反復演習を実施。

定期テストまでに問題集を4周以上できるよう学習計画を立て、テスト1週間前には完璧な状態に仕上げました。

学習計画をこなす中で、徐々に数学に対して前向きに取り組めるようになり、自宅学習の量も増えていきました。

今後は大学で希望する学部に進学できるよう、他の科目も含めて学習を継続しています。

中高一貫校では授業進度が早いため、積み上げ式科目である数学に苦手意識を持つ生徒は少なくありません。

WAYSでは数学の成績が伸び悩んでいる生徒に対して、現状を分析し、個別に最適な学習方法を提案しています。

もっと詳しくWAYSの学習方法や料金形態などを知りたい方は、無料で今すぐご覧になれるWebパンフレットを下のボタンから請求してみてください。

カリキュラムの特徴から勉強法まですべてわかる!中高一貫校「数学」の教育・学習事典はこちら