定期テスト2週間前を基準に、4段階に分けてスケジュールを考える方法を、多数の中高一貫校生の成績を跳ね上げてきた専門塾が紹介します。

定期テストの勉強の進め方・手順は、次の通りです。

- テスト範囲の把握

- 解けなかった問題リストの作成

- 不明点の解消

- 英語・数学から演習開始

- 解けなかった問題を重点的に解き直す(最低3周)

独自に勉強計画を立てるのは難しいと感じる場合は、中高一貫校専門の学習塾の活用も選択肢です。

このページの目次

大前提:テスト前「だけ」の勉強では成績下位低迷もありえる

大学受験を目標に、先取りカリキュラムを展開している、進学系の中高一貫校では、日常的な家庭学習が絶対に必要な学習システムになっています。

授業進度が早く、基礎事項を扱う時間が少ないため、基礎を理解し定着させるのは、生徒の自主的な予習・復習にかかっています。

また、内容が濃く、標準〜発展レベルの問題が主に扱われますが、理解しても解けなかった問題を解けるようになるために、すぐに不明点を解消し、繰り返しの演習が必要になります。

どのような秀才でも、テスト前だけ勉強を頑張っただけでは、良い成績を取ることは不可能です。

むしろ、中高一貫校生が当然やるべきことをやっていないわけですから、成績低迷の可能性も十分にありえます。

テスト2週間前を基点に、スケジュールの立て方を紹介しますが、むしろ勝負は「テスト2週間前になった時点で、それまでにどれくらいのことができているか?」でほぼ決まると思ってください。

具体的に何をすべきかは、次の記事で詳しく紹介しています。成績トップクラスの中高一貫校生は、みんな多かれ少なかれ実践している勉強法です。

詳しく知る:

《中高一貫校現役教師の経験談・実例紹介》 私は中高一貫校で30年間指導してきました。これまでに多くの生徒と携わった中での実感を紹介します。 成績上位層と成績下位層の生徒の最大の違いは「点数に対する執着心」です。 上位の生徒は本気で100点を目指して勉強をしています。だからこそ、やるべきことが次から次へと出てくるし、完璧になるまで繰り返しています。 一方で、成績下位層の生徒は欠点でなければ良いくらいに思っているからなのか、しっかり仕上げてテストには臨んでいません。 目指すところが違うから、当然、勉強の質・量が違うのです。 成績上位者が何か特別な勉強をしている訳ではありません。とにかく完璧を目指して勉強をしています。 まずは本気で100点(あるいは自己ベスト)を目指すところから始めて下さい。必ず取り組みが変わってきます。 ひろ先生(教師歴約30年)

段階1:事前準備(2週間前までにやっておくこと)

ただでさえ、やるべきことは多いです。時間は限られています。

なんの準備もせずに定期テスト2週間前を迎えてしまったとしたら、すでに手遅れです。

テスト範囲や出題傾向の情報収集

日々の授業では、教師から「ここはテストに出るので完璧にしておいて」「重要だからしっかり理解しておいて」など、出題傾向、必出ポイントなどのヒントが示されているはずです。

聞き流さず、メモをしておきましょう。

つまり授業に集中し、しっかり向き合う必要があります。

解けなかった問題リストの作成

テスト勉強とは、解けなかった問題を解けるようにすることです。そのためには、実際に問題を解く「演習」を重ねる必要があります。

まずやるべきことは、重点的に演習をすべき、解けなかった問題のリスト作成です。

授業や、自主的な予習・復習、宿題などで、問題を解いていく中で、解けなかった問題が出てきます。

問題集であれば、解けた問題と、解けなかった問題を区別できるように、チェックをつけておきます。

わからなかったらその場ですぐに不明点を解消する

解けなかった問題は、ただチェックをつけただけで放置しては絶対にいけません。

わからない点を後回しにしてしまうと、高確率でそのままになってしまいます。

すぐに問題の解説を読んだり、学校の先生や、塾の講師に質問をしたりして、解けるようにしてください。

そのうえで、その場でもう1度問題を解き直します(2回目)。

これが日中の学校での勉強であれば、夕方や夜に自宅でもう一度解き直します(3回目)。

この「演習を重ねる」行為がなによりも重要です。

スポーツでは繰り返しトレーニングをすることで、筋肉をつけていきます。勉強も同様で、繰り返し演習をすることで、テストの点数に繋がる実力がついていきます。

テスト勉強の準備を済ませ、スケジュールを立てる(計画表をつくる)

2週間前になったら、もう時間がありません。ひたすら演習を重ねることになります。

専念できるように、勉強計画は2週間前になるまえに立てます。

計画表を作ると、その時点でやるべきことが可視化されて良いでしょう。

英単語の暗記に必要な単語帳を自作する、社会の暗記用のノートを自作する、などの場合は、事前に済ませておきます。

準備万端に整った状態で、定期テスト2週間前を迎えられるようにしましょう。

段階2:テスト範囲の基礎部分を完璧にする(14~8日前)

英語・数学から始める

テストを受ける準備が整うまでに時間がかかる、英語・数学から始めます。

まずは学校から配布されている問題集の、テスト範囲の部分を、一通り解いてみます。

成績トップクラスの生徒は、この時点で学校配布問題集の演習を終えていて、市販の問題集に取り掛かるケースもあります。

最初は基礎問題だけでかまいません。解いたことがあっても、確認のために解きます。

段階1で紹介した「不明点を解消する」ことをしっかりやっていれば、問題なく解けるはずです。

基礎を重視する理由は、更に難しい標準〜発展レベルの問題を理解し、解くための前提知識となっているからです。

基礎があいまいでは、どれだけ標準〜発展レベルの問題に時間を使ったところで成果が上がりません。

もし基礎問題でつまづくようであれば、早急に対策をしましょう。やるべきは、不明点を潰して、何度も解く=演習を重ねることです。

言うまでもなく時間がかかります。段階1をしっかりやっていて、この時点で基礎が完璧になっているかどうかで、テスト勉強の進み具合は大きく変わります。

標準〜発展レベルの問題を解き、「解けなかった問題リスト」に加える

基礎が完璧になっていることを確認できたら、続いて標準〜発展レベルの問題も解いていきます。

解けなかった問題には、やはりチェックをつけておきます。すぐに不明点を解消し、解き直した上で、「解けなかった問題リスト」に加えます。

段階3:「解けなかった問題リスト」を潰していく(7~4日前)

解けなかった問題を重点的に解き直す(最低3周)

繰り返しますが、テスト勉強とは、解けなかった問題を解けるようにすることです。

「解けなかった問題リスト」を潰していくことが、テスト勉強の核心と言えます。

少なくとも3周できるようにします。

- 問題を解いてみる

- 解けなかった問題の不明点を解消し、すぐに解き直す

- 時間を置いてその日のうちにもう一度解き直す(1周目)

- 翌日以降にもう一度解き直す(2周目)

- 完璧になっていることを確認するために、もう一度解き直す(3周目)

3周と聞くと驚くかもしれませんが、1周もできない、あるいは1周して満足してしまう形では、難易度の高い中高一貫校の定期テスト対策としては、演習量が足りません。

見たことのある問題なのに解けず、テストの点が散々な結果になってしまうのは、演習量不足が原因です。

暗記科目の勉強にも取り組む

英単語の暗記、国語の漢字の読み書き、社会、理科の生物分野など、暗記科目の勉強もする必要があります。

英語・数学の演習が順調なようであれば、このタイミングで時間を割けるようになっているはずです。

英語・数学の演習でつまづいている場合は、思うように進められないかもしれません。

暗記の基本は、「時間をかけてじっくり」ではなく、「素早く・何度も」です。

事前に暗記科目の勉強の準備ができていれば、通学や休み時間など、隙間時間を活用して、少しずつ勉強を進められます。

この時点で暗記用の単語帳やノートを作成している時間はまったくありません。事前準備が大事です。

段階4:演習の完成、暗記科目の仕上げ(3~1日前)

優先順位をつけて、テストの点に繋がる演習に注力

英語・数学の問題集の演習は、解けない問題がなくなっていれば完成ですが、なかなか完璧というのは難しいでしょう。

終盤では、いかにテストの点に繋げるかの視点が重要です。

まだ基礎に自信が持てない段階では、とにかく基礎レベルの問題を完璧にすることに注力します。

基礎に自信があれば、不安がある問題に集中します。

暗記科目は覚えやすい8割を優先

暗記科目も、終盤では優先順位をつけて取り組みます。

覚えやすい内容と、どうしても苦手な内容が誰しもあるはずです。

直前の勉強では、覚えやすい8割を完成させることを重視します。

残りの2割は、テスト前日などに集中して取り組みましょう。付け焼き刃ではありますが、8割が完成しているのであれば、そのほうが最終的にはテストの点数が伸びるはずです。

プロのサポートで各学校に対応した定期テスト対策を実現できる「中高一貫校専門 個別指導塾WAYS」

「中高一貫校専門 個別指導塾WAYS」は、中高一貫校の定期テスト対策に特化し、必要な演習量をしっかりこなせる、中高一貫校生のための学習塾です。

実際、82.9%が成績アップを実現しています。

その理由は、これまで紹介してきた定期テスト対策や、学校別の教材やカリキュラムへの完全対応、中高一貫校に合わせた長時間指導などを、プロの講師のサポートで、日常的に実践できるからです。

やるべきことは明確ですが、自宅学習が苦手であったり、思春期ならではの反発で家庭のサポートができなかったりすれば、なかなか独力で成し遂げるのは難しいでしょう。

だからこそWAYSが解決策になる可能性があります。

500校以上の中高一貫校生の指導実績があり、学校ごとに異なるカリキュラムに完全対応できる中高一貫校専門塾の詳細は、次の記事で詳しく解説しています。

詳しく知る:

料金体系や具体的な指導方法は、無料Webパンフレットで確認してください。こちらより今すぐダウンロードできます。

2週間前から計画的に勉強をはじめ、成績をアップさせた事例を紹介

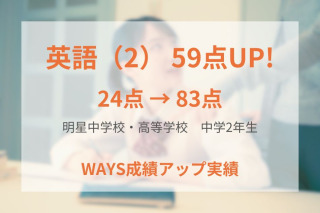

明星中学校2年生|英語(1) 31点→65点(+34点)英語(2) 24点→83点(+59点)

入塾前、中学1年3学期期末テストでは英語(1) 31点、英語(2) 24点と低迷していました。

原因は、何から手を付けていいかわからないような、学習方法の欠如のためです。

そこでWAYSでは次のように指導を行いました。

- 教材を『5stage』に絞り、繰り返し演習することで知識を定着

- テスト範囲からランダムに確認テストを実施し、英文法の理解度をチェック

- テスト2週間前から学習を始めるスタートダッシュを習慣化し、演習時間を確保

結果、1学期中間テストでは英語(1) 65点(+34点)、英語(2) 83点(+59点)と大幅に成績アップできました。

詳しく知る:

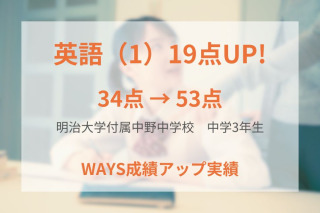

明治大学付属中野中学校3年生|英語(1) 34点→53点(+19点)英語(2) 40点→54点(+14点)

入塾前、中学3年2学期中間テストでは英語(1) 34点、英語(2) 40点と低迷していました。

原因は、学習習慣と計画性が不足していたためです。

そこでWAYSでは次のように指導を行いました。

- 週4回塾で勉強する習慣を確立し、学習へのハードルを下げて計画的な学習を促進

- テスト2週間前に自力で問題集ごとのスケジュールを作成させ、講師がチェック

- 試験直前に全範囲テストを実施し、自力で解けない箇所を明確にして集中的に復習

結果、2学期期末テストでは英語(1) 53点(+19点)、英語(2) 54点(+14点)と大幅に成績アップできました。

詳しく知る:

京華高校1年生|英語表現 45点→65点(+20点)コミュ英 40点→76点(+36点)数学I 37点→66点(+29点)数学A 20点→72点(+52点)

入塾前、中学3年3学期期末テストでは英語表現 45点、コミュ英 40点、数学I 37点、数学A20点と低迷していました。

原因は、家庭での勉強方法が不明確だったためです。

そこでWAYSでは次のように指導を行いました。

- 解けた問題を褒める指導で、「やればできる」という勉強への意欲を向上

- 定期テスト2週間前から日ごとのスケジュール表を作成し、計画通りに学習を推進

- テスト1週間前からはワークや単語、英文法問題の解き直しを行い、効率的に復習

結果、高1の1学期中間テストでは英語表現65点(+20点)、コミュ英76点(+36点)、数学I 66点(+29点)、数学A 72点(+52点)と全科目で大幅に成績アップできました。

詳しく知る:

「中高一貫校専門 個別指導塾WAYS」には、500校以上の中高一貫校生の指導実績があり、お子さんが通う中高一貫校にも対応できます。

左下の虫めがねマークより「学校名 成績アップ」で検索すると、学校別の成績アップ事例を探せます。ぜひお試しください!