中高一貫校で約15年指導してきた現役教員が、中1最初の定期テストの点が悪かったときの原因と、立て直し方を解説します。

経験上、いわゆる “中1ギャップ” が、後の学校生活に大きな影響を与えることは少なくなく、放置は危険です。

根本原因は、「家で勉強していない(勉強が足りない)」または「勉強の仕方が適切ではない」という点に集約されます。

ご家庭での対処が難しい場合は、中高一貫校に対応できる個別指導塾を活用すれば解決できます。

勉強が足りてないことが分かったとしても、「どうサポートすればいいのか分からない」ことにお悩みでしたら、「中高一貫校専門の個別指導塾WAYS」にご相談ください。

中高一貫校のカリキュラムの邪魔をせず、授業や定期テストのサポートに特化した、WAYSの定期テスト対策はこちら。

このページの目次

「中1ギャップ」とは?|最初のテストで崩れる理由

「うちの子がこんな点数を取るなんて……」

小学校ではいつも上位だった子が、最初の定期テストで思いがけなく低い点数を取って帰ってくる――中高一貫校(私立中学)では、実はそのようなケースは珍しくありません。

私自身、教員として16年間にわたり多くの中1生を見てまいりましたが、この “最初のつまずき” が、後の学校生活に大きな影響を与えることは少なくありませんでした。

その背景には、小学校と中学校の学習環境の違いによって生じる「中1ギャップ」と呼ばれる現象があります。

まずはこのギャップの正体と、どのような変化が原因となるのかを整理しておくことが大切です。

中1ギャップ:小学校からの環境変化に適応できず成績・意欲が低下

「中1ギャップ」とは、小学校から中学校へ進学する際に起こる、学習面や生活面の環境の変化に子どもがうまく適応できず、成績や意欲の低下などの形で表れる現象を指します。

特に学習面では、内容や形式の変化に加えて、生徒自身が学習を管理する力が求められるようになるため、多くの子どもがつまずきやすい時期といえます。

学習内容・スタイルの変化

中学校では教科ごとに担当の先生が変わる「教科担任制」が導入され、授業の進度も速くなります。

また、テストでは記述式や応用問題が増え、求められる理解の深さも高まります。

こうした変化に対し、小学校の感覚のまま取り組んでしまうと、十分に対応できず、思わぬ低得点につながってしまうことがあります。

学習量とテスト範囲の広がり

中学生になると、同時に複数の教科をこなす必要があり、それぞれの学習量も増加します。

さらに、定期テストでは小学校よりも範囲が広く、準備には計画性が求められます。

しかし、多くの中1生はまだ計画的に学習を進める習慣が身についていないため、直前の詰め込みになってしまい、十分な準備ができないままテストを迎えてしまうことがあるのです。

中高一貫校は特に要注意|学力格差が一気に広がる構造的理由

中高一貫校では、入学後すぐに学力差が生まれやすい構造が存在します。

ただでさえ進度と難易度が高い中で、「周囲にできる子が多い」という空気が、知らず知らずのうちにプレッシャーとなり、つまずきを加速させてしまうのです。

授業のスピードと内容のレベルが高い

中高一貫校では、先取り型のカリキュラムが一般的です。

中1のうちから中2相当、あるいは高校内容に触れることも珍しくなく、生徒には「理解できている前提」で授業が進んでいきます。

小学校では、先生が繰り返し確認しながら授業を進めていたため、「わからないまま進む」ことは少なかったかもしれません。

「気づいたら何もわからなくなっていた」となる前に、スピード感とフォロー体制の現実を把握しておくことが重要です。

詳しく知る:

順位がつくことで、比較と孤独感が生まれてしまう

中高一貫校では定期的に順位や偏差値が提示され、生徒は常に「誰が上で、誰が下か」を意識させられます。

真面目で努力家な子ほど、「あの子はできているのに、自分は…」と比較して落ち込みやすくなります。

たとえ友人関係が良好であっても、「勉強面ではひとりぼっち」と感じてしまうことがあり、これが学習意欲の低下や自己否定感へとつながることもあるのです。

放置は危険。低得点は最初の段階で適切に対応すべき

最初のテストで予想外の点数を取ったとしても、「たまたまだよ」「次がんばればいい」と軽く流してしまうのは危険です。

実は、この“最初の失敗”こそが、その後の学習意欲や自信に大きく影響を与える重要な分岐点になるのです。

自信の喪失と学習意欲の低下

1回の失敗が、思った以上に子どもの心に影を落とします。

特に小学校で成功体験が多かった子ほど、「自分はできるはず」という思い込みがあります。

それが裏切られたとき、「自分はダメなんだ」「向いていないんだ」という強い否定感に変わってしまうのです。

そうした気持ちは、勉強そのものへの拒否反応となり、机に向かう気持ちが薄れていきます。

親が「なんでできないの?」と追い詰めれば、逆効果になることもあります。

必要なのは、落ちた原因を責めるのではなく、「どうしたらまた立ち上がれるか」を一緒に考える姿勢です。

勉強からの逃避と習慣崩壊

気持ちが下がった状態で学習を続けるのは難しくなります。

最初は「今日はちょっと休もう」だったものが、「もう勉強なんてやりたくない」に変わっていくのは、あっという間です。

そのような生徒はたくさん見てきました。そうして勉強から距離を置く日が続くと、徐々に学習習慣が失われていきます。

特に中1のこの時期に習慣が崩れると、その後の定期テストや模試に対する備えも弱くなり、結果として「また悪かった」「やっぱりできない」という負のループに入ってしまいます。

家庭で今すぐできる3つの見直しポイント

最初の失敗を「やり直しのきっかけ」として活かすことができれば、その後の成長に大きくつながります。

そもそも、中高一貫校の授業は家庭学習を行うことが前提で授業が行われます。家庭学習の立て直しが成績アップに直結します。

詳しく知る:

家庭学習の環境と量の見直し

まず最初に取り組みたいのは、物理的・心理的に勉強しやすい環境を整えることです。

リビングの一角でも構いませんが、テレビやスマホなど集中を妨げるものから、距離を置ける空間を選ぶことが理想的です。

また、ダラダラと長時間勉強するよりも、「この時間だけ集中する」と決めた方が、結果的に学習効率は上がります。

30分×2セットなど、区切って取り組むスタイルもおすすめです。

成績低迷してしまう一番の原因は、家庭学習の時間が確保できていないことです。

まずは家庭内の勉強環境を整えて、勉強時間を確保することを目指すべきです。

学習計画の可視化と実行管理

子どもに任せきりにせず、親も一緒に「見える学習」を意識しましょう。

ToDoリストやチェックシート、1週間単位の計画表などを活用すれば、「何を・いつ・どれだけ」やるかが明確になります。

見える化されることで、学習の達成感が生まれ、進んでいない部分も把握しやすくなります。

とくに中高一貫校のテストは範囲が広く、少しずつ積み上げていかなければ直前では対応できません。

親が「今日どこまで進んだ?」と自然に声をかけるだけでも、計画の維持につながるので、家庭内で“見える仕組み”をつくることが重要です。

勉強法のアップデート

量を増やすことは大事ですが、それだけでは成績は伸びません。必要なのは「やり方」の改善です。

たとえば、暗記だけで済ませていた内容も、「なぜそうなるか」「他と何が違うのか」と言語化することで理解が深まります。

家庭では、解いた問題を親に説明してもらうだけでも効果があります。

また、ただ勉強するのではなく、”定着させること”を目的として、勉強することも重要です。

定着させるためには、「時間を置いてから解き直す」ことや「確認テストを実施してみる」などが有効です。

特に、定着させるためには、復習の回数が重要になります。

前述の計画の中に意図的に復習テストの機会を設け、定着を目指せば、大きな努力を要さずに成績向上が目指せるケースもあります。

単なる“がんばり”ではなく、“賢く学ぶ”ことが、今後の成績回復に直結します。

《中高一貫校現役教師の経験談・実例紹介》

テストが終わった後、廊下や教室から「次は頑張る」という声が聞こえてくることはよくあります。しかし、勢いだけで本当に次のテストで結果を出した生徒は、正直ほとんどいませんでした。

実際のところ、「頑張る」という気持ちだけでは成績は上がりません。

勉強時間を増やしたつもりでも、何をどの順で、どれだけの量を、どのように進めていくかという「戦略」がなければ、結果にはつながらないのです。中には、やる気に満ちて問題集を数冊買い込んだものの、途中で挫折してしまい、かえって自信をなくしてしまったというケースもありました。

逆に、成績が着実に上がっていく生徒には共通点があります。

それは、「自分が何につまずいているのかを把握し、それに応じたやり方を計画的に実行している」という点です。

例えば、学習時間の中でインプットとアウトプットのバランスを考える、テストまでに何を終わらせておくべきかを逆算してスケジュールを立てる、意図的に復習の回数を増やして定着を図る――こうした“作戦”を持って取り組むことで、着実に点数を伸ばしていきます。

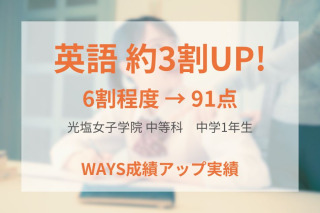

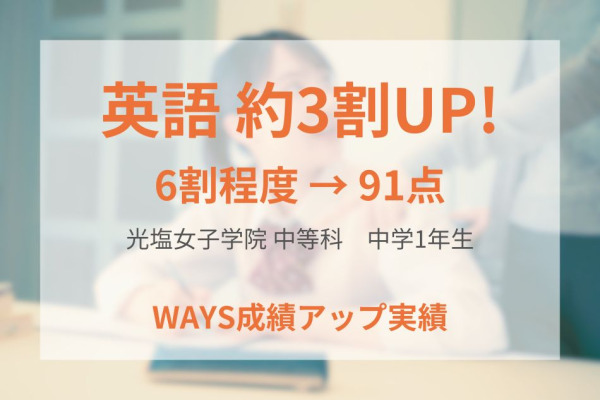

勉強法を見直し、成績をアップさせた事例:光塩女子学院中等科1年生|代数 約60点 → 70点|幾何 約60点 → 90点

「定着が大事」とわかってはいても、中学生が自分でやるべきことを整理し、計画的に復習の機会を設けることは、簡単ではありません。

家庭でのサポートが難しい場合も多いでしょう。

そんなときに、成績を上げるために何をすればいいかノウハウを持つ、個別指導塾が解決策になります。

「中高一貫校専門 個別指導塾WAYS」を活用し、数学と理科で平均点を大きく上回る成績を達成した、光塩女子学院中等科1年生の事例を紹介します。

入塾前、1年生の前期テストでは代数が40点、幾何が71点、理科1が32点、理科2が22点と低迷していました。

原因は、中学受験後の燃え尽きによって学習のペースが乱れ、何をどう勉強すればよいか分からなくなっていたことです。

そこでWAYSでは、次のような取り組みを行いました。

- 問題を絞った周回学習を徹底し、定期試験に直結する力を養成

- 間違えた問題を繰り返し演習

- テスト2週間前には、問題集を1周完了している状態になるよう学習計画を立てる

その結果、2学期期末では代数70点、幾何90点、英語91点と、全科目で大幅に得点を伸ばすことができました。

詳しく知る:

WAYSでは、指導ラスト30分の解き直し&次回指導冒頭での確認テストで、学習内容が定着し、成績アップが可能です。

82.9%の生徒が成績アップを実現している、WAYSの定期テスト対策はこちら。

外部の力も借りるタイミング。塾・個別指導の使い方と注意点

家庭での声かけや、学習支援がうまくいかないと感じ始めたとき、外部の専門的なサポートを取り入れることは、状況を大きく変える有効な手段になります。

外部支援を導入するタイミング

外部の力を借りるべきかどうか迷っている場合は、いくつかのサインを見逃さないことが大切です。

たとえば、テスト後の落ち込みが長引いている、家庭学習に対して拒否反応が強くなっている、あるいは勉強に関する話題になると親子で衝突してしまう。

こういった状況が続く場合は、家庭だけでの対応に限界がきているサインと受け止めるべきです。

また、先ほど取り上げた取り上げた「学習環境の整備」「学習計画の可視化」「勉強法のアップデート」は、確かに効果的な対策ではあります。

ただし、現実には、仕事や家庭の都合などで、保護者がそこまで関与し続けるのは難しいでしょう。

そうしたときに有効なのが、塾や個別指導といった外部支援です。

中でも、中高一貫校に特化した指導を行っている塾であれば、学校の進度や試験傾向に合わせた学習サポートを受けることができ、家庭で手が回らなかった部分を的確に補ってくれます。

特に、自分から勉強を始めることが難しくなっているお子さまにとって、学習のペースメーカーとなってくれる存在があることで、気持ちを立て直すきっかけにもなります。

個別指導・家庭教師の選び方

外部支援を導入する場合、どの塾や家庭教師を選ぶかはとても重要なポイントです。

中高一貫校のカリキュラムや進度は、一般的な公立中学とは大きく異なるため、それに対応できる指導力があるかどうかをまず確認することが大切です。

具体的には、

- 学校の授業に合わせて柔軟に指導してくれるか

- 生徒一人ひとりの理解度に合わせてペース調整ができるか

- 中高一貫校の傾向や出題形式を熟知している講師が在籍しているか

といった点をチェックするとよいでしょう。

また、単に教えるだけでなく、子どもの心に寄り添いながら「できた」「わかった」という成功体験を積ませてくれる指導者であることも、大きなポイントです。

詳しく知る:

子どもの心を支える家庭の関わり方|「結果」ではなく「過程」を見る

テストの点数は子どもにとっても、親にとっても大きな関心事ですが、それだけに一喜一憂してしまうと、肝心な「努力の意味」や「成長のプロセス」が見えづらくなってしまいます。

家庭では、結果以上に過程に目を向ける姿勢が、子どもの心を支える大きな力になります。

責めるより、認める

テストの点数や順位を見たとき、つい「どうしてこんな点を取ったの?」と問い詰めたくなることがあります。

しかし、そのような声かけは、すでに落ち込んでいる子どもの心をさらに閉ざしてしまう原因になりかねません。

それよりも、「あの内容を最後まで解こうとしていたね」「この1週間、机に向かって頑張っていたのを知っているよ」といった、プロセスそのものを認める言葉をかけることが、次のチャレンジへの気持ちを支えます。

失敗や低得点も、「挑戦した結果」として受け止めてもらえることで、子どもは「もう一度頑張ろう」という気持ちを持てるようになります。

安心できる家庭の役割

学校や塾ではうまくいかないことがあっても、家庭の中だけは安心して話ができる、落ち着ける場所であってほしい――それが子どもにとっての理想的な家庭の姿です。

失敗してもやり直せる、落ち込んでも受け止めてもらえる、そんな安心感があるからこそ、子どもは何度でも前を向いていくことができます。

日常の中で「今日はどうだった?」「何か困っていることはある?」といった何気ない会話を積み重ねることが、心の居場所を作る第一歩になります。

結果ではなく、その子がどんな姿勢で向き合ったのかを見てあげる家庭の存在こそが、学力以上に大切な“生きる力”を育んでくれます。

WAYSで中高一貫校(私立中学)の中学1年生が成績を回復させた事例を紹介

「中高一貫校専門個別指導塾WAYS」は、成績低迷してしまった中高一貫校生の、成績アップを得意としています。

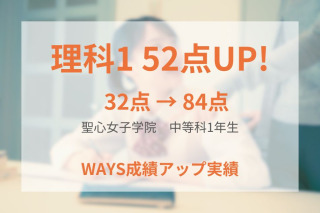

聖心女子学院中等科1年生|代数 40点 → 69点|理科1 32点 → 84点

計算テストと季節講習による学習習慣の形成で、入塾半年後には数学・理科で飛躍的な伸びを実現した事例です。

入塾前は、家庭での学習習慣が全くなく、学校の小テストやプリント対策もできていない状態でした。特に代数や理科では、分数・小数のミス、式の立て方が分からないままテストに臨み、大幅な失点につながっていました。

WAYSでは

- 毎回の指導で10〜15分の計算テストを実施し、ミスを自覚させることで計算力を養成

- 解き直しを習慣化し、「わからないまま進めない」姿勢を徹底

- 夏期・冬期講習や日曜特訓を通じて、学習リズムと緊張感を定着

結果として、後期末テストでは代数69点、理科1は84点と大きく成績を伸ばし、継続的な演習と早期対策の重要性を証明する事例となりました。

詳しく知る:

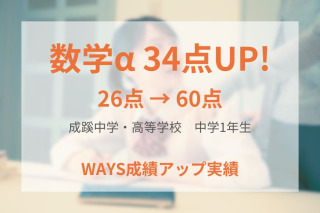

成蹊中学校1年生|数学α 26点 → 60点|数学β 45点 → 68点

中1の2学期で赤点からの逆転。通塾頻度を上げて、演習量を確保したことが成績アップにつながった事例です。

中間テストでは、数学αが赤点という厳しい結果に。自宅学習の時間が十分に取れず、課題を1周こなすだけでテストに臨んでいたため、理解や定着には至っていませんでした。

そこで、早期の軌道修正として、2学期期末に向けて以下の対策を実施しました。

- 通塾回数を増やし、集中して演習できる時間を確保

- テスト1週間前までに『システム数学』を2周終わらせる学習計画を設定

- 通塾での習慣が家庭学習にも波及し、自学時間も着実に増加

計画通りに学習が進んだ結果、期末では数学αが60点、数学βが68点と大きく回復。中1の2学期という早期の立て直しによって、「学習量を増やせば成果は出る」という確かな実感を得ることができました。

詳しく知る:

やるべきことがわかっても実行が難しいなら「中高一貫校専門 個別指導塾WAYS」へ

中1ギャップを乗り越えるためには、学習計画を“見える化”し、進捗を管理しながら復習や確認テストを組み込むことが大切です。

とはいえ、やるべきことが分かっても「これで合っているのか」「続けられるか」と不安になることもあります。

特に、家庭での声かけやサポートが難しい場合は、学習リズムを整えるのがさらに大変です。

そんなときは、「中高一貫校専門 個別指導塾WAYS」にご相談ください。

専門講師が、中高一貫校のハイレベルな定期テストで得点するための勉強法を、イチから指導します。

500校以上の指導実績をもとに、お子さんが通う学校のカリキュラムや教材にも個別対応しています。

- 今まで家で勉強できなかったけれど、自分で勉強できるようになる?

- 82.9%の成績アップを実現する具体的な勉強法は?

- “中高一貫校専門”とは、具体的に何が違う?

など、WAYSの定期テスト対策の詳細は、こちらでご確認ください。