中高一貫校向け教材『システム数学』は、一般的な検定教科書よりも難易度が高いため、

- 解けなかった・わからなかった問題や、間違えてしまった問題が出てきたときに、後回しにせず、すぐに解消する

- 解き方を確認したら、時間をおいて2回・3回と繰り返し演習をし、定着させる

という2つが、勉強法のポイントです。

テキストや授業ノートを見返しても不明点の解消が難しかったり、計画的に演習を重ねることが難しかったりする場合は、個別指導塾や家庭教師を活用してください。

500校以上の中高一貫校の指導実績があり、『システム数学』対策も万全な「中高一貫校専門 個別指導塾WAYS」。

ラスト30分の解き直し&次回指導冒頭の確認テストで計画的に演習を重ね、82.9%が成績アップを実現する定期テスト対策指導はこちら。

このページの目次

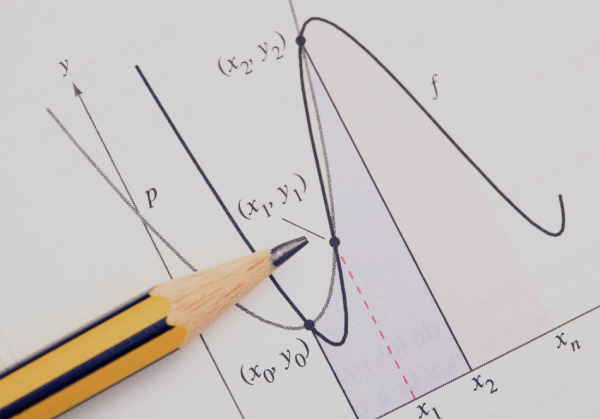

中高一貫校で採用される「システム数学」の特徴

中高一貫校の一部で採用されている「システム数学」とは、啓林館と河合塾が共同開発した教材です。

テキストの内容は、中高一貫校の数学の教材でお馴染みの「体系数学(数研出版)」とほぼ共通しています。

アクティブラーニングを重視し、生徒が自ら考える力を養うことに重点を置いているのが特徴です。

解説なしの例題や、図形的センスを磨く「図形のひろば」、数学的センスを育てる「思考のひろば」など、考える姿勢を身につけるための工夫が随所に見られます。

中高一貫校で使用されるシステム数学のラインナップは以下の通りです。

| シリーズ名 | 対象 | 内容 |

| システム数学1 | 中1~中2 | 文系・理系用 |

| システム数学2 | 中2~中3 | 文系・理系用 |

| システム数学3 | 高校生 | 数Ⅰ・数A・数Ⅱの内容、文系・理系用 |

| システム数学 入試必修問題集 実戦 | 高校生 | 難関国公私立大学用 |

| システム数学 入試必修問題集 練磨 | 高校生 | 国公私立大学用 |

システム数学1~3のテキスト・問題集

システム数学は、「理解」のためのテキストと「定着」させるための問題集、それぞれ役割が分けられています。

そのため、テキストにはほとんど問題が掲載されていません。

授業では、先生が独自に作成したプリントなどを使用し、基礎や解き方を教え、その後「システム数学問題集」で問題を解く流れの学校が多い傾向があります。

システム数学問題集は、テキストのどこに解き方が載っているかわかる作りになっています。

しかし、問題の難易度が高めなので、授業でしっかり解き方を理解しておく必要があるでしょう。

システム数学 入試必修問題集の「練磨」「実戦」

システム数学1~3のほかに、難易度の高い「システム数学 入試必修問題集」を使用している学校もあります。

こちらはシステム数学問題集を一通りこなせるようになったら取り組みたい教材です。

入試必修問題集は「練磨」「実戦」に分かれており、練磨は難関国公私立大学の受験対策向き、実戦は国公私立大学の受験対策向きの教材です。

「練磨」の問題を解けるようになっていれば、大学入学共通テストでも、高得点を取れる可能性が高まります。

「実戦」は、難易度が高いといわれる数研出版の「オリジナル数学演習」や、河合出版の「ハイレベル理系数学」などと近いレベルの問題集です。

中高一貫校生の「システム数学」を使った勉強法

システム数学に限らず、どの教材にも共通していえるのは、効率的な学習が重要だということです。

ここからは、システム数学を使った勉強法を解説します。

テキストで基礎を理解し、問題集で知識を定着させる

システム数学の特徴は、テキスト(理解)と問題集(定着)の役割が明確に分かれていることです。

まずはテキストを使って、基礎的な概念や公式を理解しましょう。

例題には解説がついていないので、わからない場合は、授業のノートを見直したりして解決していきましょう。

テキストでの基礎を理解したら、次は問題集で知識の定着を図ります。

解説を読んでも理解できない場合は、先生や友人に聞くなどして、放置しないようにしてください。

数学は積み上げ科目なので、わからないことをそのままにしていると、次に習う内容もわからなくなる可能性が高いからです。

長期休暇中に総復習できるように、間違えた問題には印をつけておきましょう。

苦手な分野は重点的に演習し、弱点を克服する

定期テストで点数を上げるには、苦手分野の克服が不可欠です。

よく間違える問題や理解が不足している分野が特定できているようであれば、演習を繰り返して穴を埋めていきましょう。

手っ取り早く、定期テストの見直しを行い、自分の苦手分野を知る方法もあります。

苦手克服のポイントは以下の通りです。

- 間違いの原因を分析する(例:計算ミス、解き方が分からない)

- 原因に応じた対策を立てる(例:類題を解く、基礎を復習する)

苦手意識が強い分野ほど、避けずに積極的に取り組みましょう。

学習習慣を身につけ、理解を深めるコツ

システム数学を使って効率的に勉強するには、日々の学習習慣を身につけることが重要です。

習慣化のコツは以下の通りです。

- 毎日決まった時間に、一定量の問題を解く

- 復習を大切にし、確実に理解を定着させる

- 予習に取り組み、新しい内容の理解を深める

数学が得意な人は、さらなる高みを目指して発展的な内容にもチャレンジしてみましょう。

一方、苦手意識がある人は、基礎に立ち返って着実に理解を深めていくことが大切です。

システム数学のテキストと問題集を有効に活用し、自分のペースで着実に学習を進めていきましょう。

苦手な分野は粘り強く克服し、日々の学習習慣を大切にすることで、数学の定期テストの点数を着実に高められるはずです。

システム数学を使用している生徒の成績アップ事例

中高一貫専門塾WAYSでは、これまでに数々の成績アップを実現してきました。

ここでは、学校でシステム数学を使用している、WAYS生の成績アップ事例を2つ紹介します。

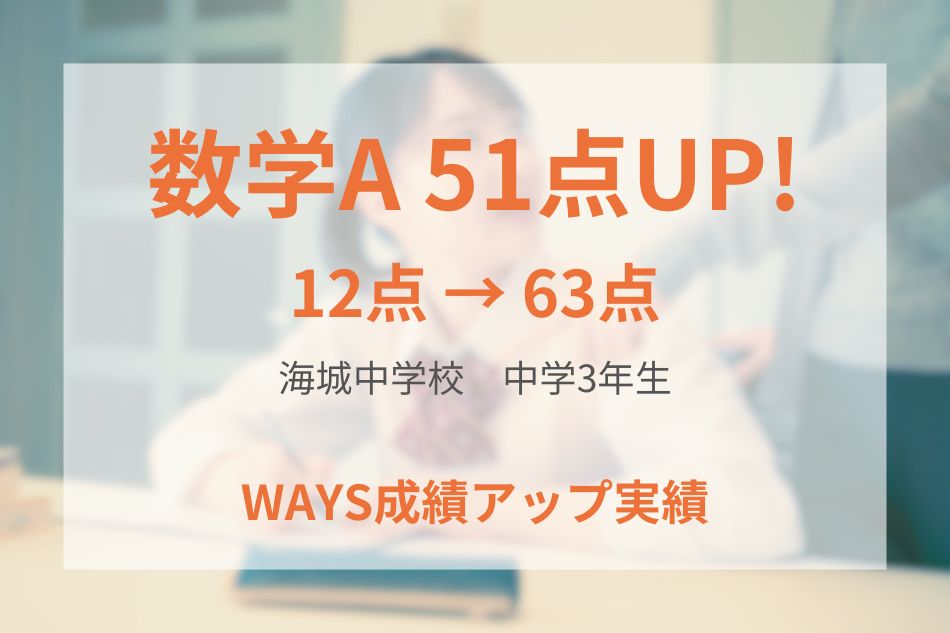

海城中学校3年生:数学A12点→63点(+51点)

海城中学校3年生の事例です。入塾前に実施された中学2年生の2学期中間テストでは、数学Aが12点、数学Bが26点と深刻な状況でした。

原因は、演習量が全く足りていなかったためです。

そこでWAYSでは、次のように指導を行いました。

- 1コマ120分指導を週3回受講し、勉強時間を確保

- 間違えた問題を徹底的に繰り返し、5回以上解いて解き方・考え方を定着

- 春休みに苦手単元の総復習および次回テスト範囲までの予習

結果、5ヶ月後の1学期中間テストでは、数学A63点(+51点)、数学B52点(+26点)と成績が大幅にアップしました。

詳しく知る:

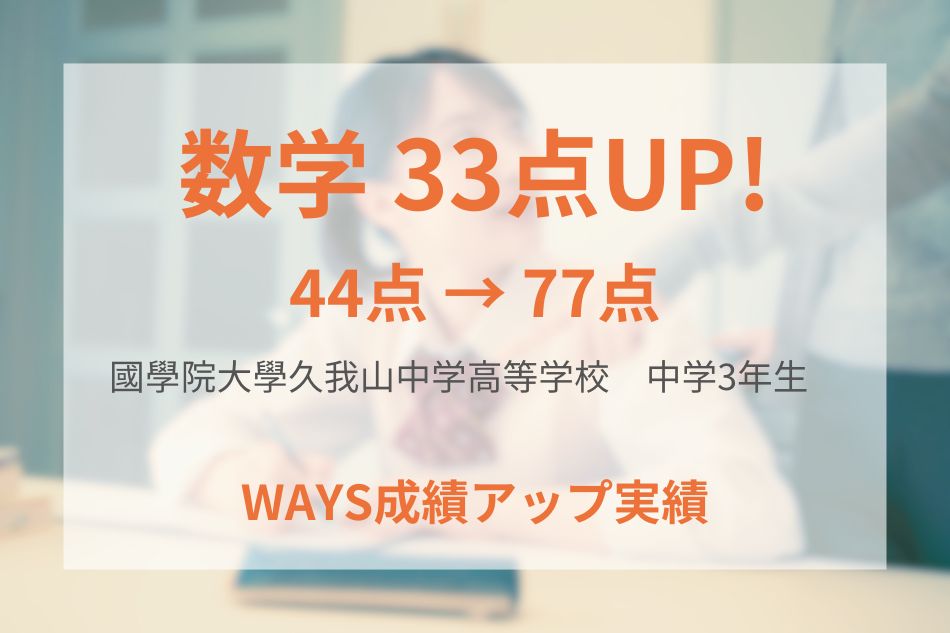

國學院大學久我山中学校3年生:数学44点→77点(+33点)

國學院大學久我山中学校3年生の事例です。中学2年の学年末テストでは、英語が35点、数学が44点と苦戦していました。

原因は、2週間前になってもテスト勉強を始めておらず、学習がまったく足りていなかったためです。

そこでWAYSでは、次のように指導を行いました。

- 学習ペースを管理し、モチベーションアップをするように声掛け

- 『新中学問題集』と『システム数学』を各3周演習

結果、2ヶ月後の3年生1学期中間テストでは、英語が58点(+23点)、数学が77点(+33点)と成績を大きくアップすることができました。

詳しく知る:

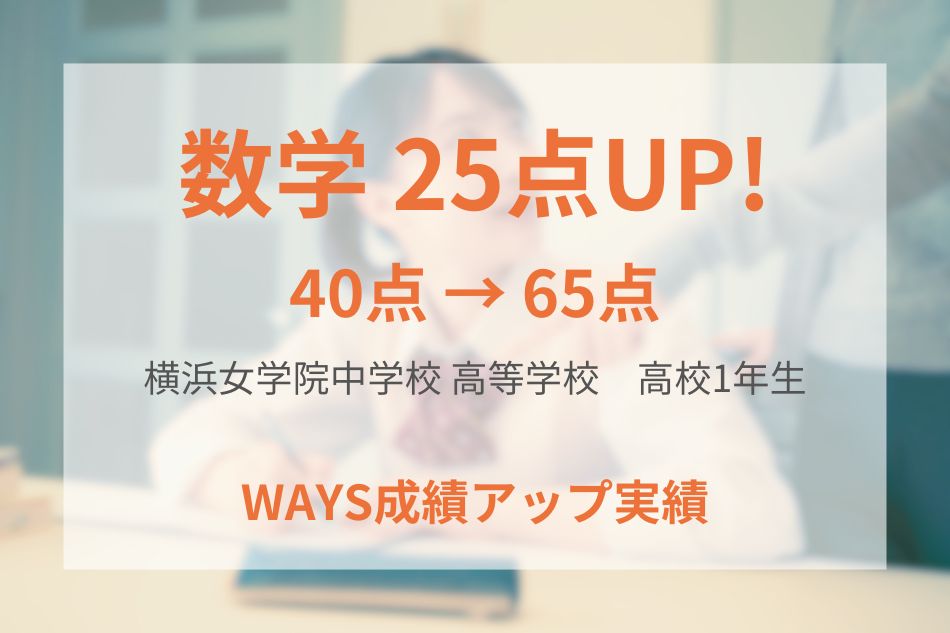

横浜女学院高校1年生:数学40点→60点(+25点)

横浜女学院高校1年生の事例です。入塾前に実施された中学2年の後期中間テストでは、数学が40点と苦戦していました。

原因は、試験対策として『システム数学』に取り組んんでいたものの、学校に提出するためにテキストをこなしているような状態だったためです。

そこでWAYSでは、次のように指導を行いました。

- WAYSに通う日数を増やし、わからないところを初めからすべて解決できるようにする

- 自力で取り組めるようになるまで『システム数学』を周回する

結果、高校1年生の前期期末テストでは、数学が65点(+25点)と成績を大幅にアップさせることができました。

詳しく知る:

「中高一貫校専門 個別指導塾WAYS」には、500校以上の中高一貫校生の指導実績があり、お子さんが通う中高一貫校にも対応できます。

左下の虫めがねマークより「学校名 成績アップ」で検索すると、学校別の成績アップ事例を探せます。ぜひお試しください!

家で勉強ができないなら『システム数学』に対応できる「中高一貫校専門 個別指導塾WAYS」へ

中高一貫校で使用されるシステム数学を有効活用するには、テキストで基礎を理解し、問題集で知識を定着させることが重要です。

苦手分野は重点的に演習し、わからないことをそのままにしないようにしましょう。

とはいえ、家で勉強ができない場合、解けなかった・わからなかった問題や、間違えてしまった問題の反復演習ができず、成績が上がりません。

そのような場合は、「中高一貫校専門 個別指導塾WAYS」にご相談ください。

一般的な個別指導塾よりも長い1コマ120分指導で、十分に演習ができ、宿題を出す必要がないため、家で勉強ができなくても成績アップが可能です。

指導時間の最後の「解き直し」と、次回指導冒頭での確認テストで、学習内容を定着させることができ、着実に「わからない」を「できる」に変えていきます。

教科書と問題集をやりきり、数学が苦手だった多くの中高一貫校生の成績を跳ね上げてきたWAYSの指導法の詳細はこちら。