中高一貫校(私立中学)の定期テストは、模擬試験に比べて難しいケースが多いため、「模試はできるのに定期テストができない」という状況になることがあります。

- 学習習慣が身についておらず、勉強量が足りない

- 中学受験を突破した地頭だけでこなしている

このような原因を放置していると、やがてじわじわと模擬試験の成績も下落してしまうため、早期の対策が望まれます。

10年以上にわたり、多くの中高一貫校生を見てきましたが、地頭だけでは厳しいのが大学受験なのです。

500校以上の中高一貫校の指導実績があり、ノウハウをデータベースに蓄積している「中高一貫校専門 個別指導塾WAYS」。

自ら勉強する生徒を育てる大学受験対策指導はこちら。

このページの目次

なぜ? 模擬試験ができても中高一貫校の定期テストができない仕組み

模擬試験の方が問題の難易度が低い場合がある

中高一貫校では、英数を中心に公立の学校よりも早い進度で授業が進みます。

さらに定期テストでは、大学入試を意識した出題がなされるため、教科によってはハイレベルな問題セットになることも少なくありません。

詳しく知る:

そうした状況で、例えば公立の学校の進度に合わせて制作された『進研模試』を受験すると、思いもかけない高偏差値をとることができてしまいます。

しかし、それは日々の努力から得られたものではありません。

たまたま中高一貫校のカリキュラムに助けられただけなのです。

定期テストは範囲が狭い分、深い問題が出題されやすい

定期テストは、授業内容をどれだけ理解しているかを確認するための試験です。

3学期制で年5回の定期テストがある中高一貫校の場合、試験範囲は、授業約1か月半分となります。

模擬試験に比べ、範囲が狭いのは言うまでもありません。

限られた範囲の中で100点分の問題を作ろうと思えば、基礎や標準レベルの問題だけでなく、応用問題が出題されることになります。

この点が、一般的に標準的な問題を多く出題する模擬試験とは異なる点です。

模擬試験はできるのに定期テストができない生徒は相当数いますが、その中で油断している生徒は要注意です。

おそらく、模擬試験や定期テストの直しすらしていないでしょう。きちんと間違えた問題を見直せば、自分に応用力が足りないことは、理解できるはずだからです。

中高一貫校の定期テストに対応し、大学受験を成功させる勉強法

自分の本当の実力が反映されるのは定期テストの点数

模擬試験では、例えば数学の問題がたまたま1問できただけで、偏差値が一気に上昇します。

「ラッキーパンチ」が身の丈以上の結果をもたらすことはよくあることです。

一方で、定期テストではそのようなことはあまり起きません。

限られた試験範囲を皆がある程度勉強しているので、周りができていないのに自分はたまたまできたという状況が起こりにくいのです。

そういう意味では、大学受験を意識した中高一貫校の定期テストの方が自分の実力を反映していると言えるでしょう。

では、中高一貫校の定期テストができるようになるためには、何が必要なのでしょうか。

それはやはり、良質な学習習慣です。

基礎レベル→標準レベル→応用レベルというように、順を追って泥臭く定着させていくだけの時間と労力が必要です。

詳しく知る:

十分な自学自習の時間が必要

まず必要になるのは、十分な学習時間です。

ただし、学習時間に学校や塾の集団授業の時間は入りません。

なぜなら、集団授業の大半は、先生の解説を聴く受け身の時間になるからです。

大切なのは自学自習、能動的な学習の時間です。

「集団指導塾に行っているだけで勉強した気になっている」生徒は、成績が伸びない典型例だといえます。

詳しく知る:

学習習慣がないお子さんの場合は、徐々に学習時間を増やし、自学自習をする体力をつけるところから始めてください。

繰り返し学習でインプットを徹底する

「忘却曲線」という言葉をご存じでしょうか。

ドイツの心理学者エビングハウスが発見した、人の記憶のメカニズムを表したものです。

人はインプットしたことを1時間後には半分忘れ、次の日には7割方忘れています。

英単語を頑張って10個覚えても、翌日は3個くらいしか頭に残っていないのです。

「人は忘れる生き物だ」

この言葉を胸に、繰り返し頭にインプットし直すしかありません。何度も復習した内容は、脳に長期間定着することが分かっています。

教材周回でアウトプットを徹底する

インプットが終われば、次はアウトプットです。

教科書や問題集を周回してください。

1周目で、できた問題に〇、できなかった問題に△や×をつけます。

2周目以降は、△×がついている問題を中心に解きすすめ、すべての問題に〇がついたら完成です。

最低でも3周くらいはすることになるでしょう。

中高一貫校の定期テストに対応するには、インプット・アウトプットの両面で、徹底した勉強をする必要があるのです。

「中高一貫校専門 個別指導塾WAYS」では、定期テストの点数を上げるための教科ごとの具体的な勉強法も紹介しています。成績が悪くてお悩みの方は、ぜひご覧ください。

詳しく知る:

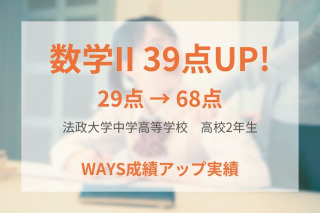

反復演習の徹底に成功|法政大学高校2年生:数学Ⅱが29点→68点にアップ!

定期テストの点数を安定させるために必要なものは、学習時間の確保と、定着するまで行う反復演習。

学習習慣が身についていないお子さんが自力で行うにはハードルが高いため、周りのサポートが重要です。

「中高一貫校専門 個別指導塾WAYS」であれば、定期テストで平均点を突破できるだけの学習習慣が身につきます。

紹介するのは、中学受験後、勉強へのモチベーションが大幅にダウンしてしまった法政大学高校2年生の実例です。

高校2年生の6月に入塾。積み残しが非常に多く、入塾前の1学期中間テストでは、数学IIが29点しかとれていない状態でした。

そこでWAYSでは、「学校で使用している教材の勉強法」を伝え、間違えた問題・わからない問題を繰り返し解いて、解き方・考え方を定着させていきました。

一から勉強法を身につけ直すことで、2学期期末テストでは数学Ⅱで39点もの大幅点数アップを達成できました。

詳しく知る:

「中高一貫校専門 個別指導塾WAYS」では、500校以上の中高一貫校の指導実績とノウハウを活かし、生徒一人ひとりに最適化されたカリキュラムをご用意しています。

数多くの中高一貫校生の偏差値を60以上に跳ね上げてきた大学受験対策はこちら。

地頭だけでは大学入試を突破できない

中高一貫校生特有の現象として、大学受験を中学受験のイメージで捉えてしまうということがあります。

特に、中学受験を半ば地頭で突破してしまった場合は、注意が必要です。

小学6年生の1年間だけ本気で頑張ったら合格した、などといった成功体験を変に持っていると、大学受験もラスト1年頑張れば何とかなるだろう、と思ってしまいます。

しかし、残念ながら大学受験は中学受験ほど甘くはありません。

試験範囲も問題の難しさもまるで違います。

地頭頼みの追い込み法だけでは、時間が足りなくて間に合わなかったという結末を迎えるでしょう。

学習習慣がないと周りに抜かされる

地頭でなんとか学力を平均以上に維持していたとしても、学年が進むと、定期テストだけでなく、模擬試験の成績も下降していきます。

高2・高3と学年が上がるごとに模擬試験の出題レベルがあがり、定期考査同様、標準レベル以上の力が問われる問題の比重が大きくなるからです。

また、勉強を頑張り始める生徒が周りに多くなるというのもあるでしょう。

私の見ていた生徒で多かったのは、高2の後半から成績を落とすというパターンです。

そういう生徒は、さらに高3になってライバルとして浪人生が加わると、模擬試験の成績を一気に地に落としてしまいます。

学習習慣なしでは通用しないのが、大学受験です。

詳しく知る:

追いつくには数ヶ月かかる

「夏の頑張りは秋や冬に出る」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。

これは、努力しても成果がすぐには現れないという意味の言葉です。

逆に言えば、結果には少なくとも数か月分の努力が詰まっている、ということになります。

したがって、もし成績が抜かれてしまったのなら、実は数か月前から見えないところで逆転劇が着々と進行していたことになります。

目に見える形で差が現れた時にはもうすでに遅し。

追いつくには、見えないところで数か月以上努力を続ける必要があります。

しかし、相手も頑張り始めているので、追いつくのは容易ではありません。

下手をすると、受験本番になっても結局差が縮まらなかった、ということになりかねないのです。

模試ができるがゆえに油断してしまった生徒の実例

中高一貫校の教師として、私が実際に経験した事例を紹介します。

定期考査はそこまでできないが、模試では点数がとれているから問題ないだろう。このように考えていた高校1年生の男子生徒Nさんの事例です。

Nさんは数学に自信があり、現に模試では点数がしっかりとれていました。

ところが、なぜか定期考査では点数がいつも伸び悩びます。家で似たような問題をやれば解けるとNさんが言うので、ケアレスミスの予防と見直しの精度を上げることを課題としました。

ところが、問題の本質はそこではなかったのです。

Nさんが模試で点数がとれていた理由は、単に集団指導塾で先取り学習をしていたからでした。

本当は学習習慣の見直しを図るべきだったのです。

家でやれば解けたというのも「できたと思い込んでいる」だけで、7割くらいの完成度しかありませんでした。

結局、高校2年生になる頃には、Nさんの数学の成績はすっかり落ち込んでしまいました。

学習習慣を見つめ直す大事さを痛感させられる出来事でした。

プロのサポートで一刻も早く良質な学習習慣を!

模擬試験ができていたとしても、中高一貫校では、定期テストがとれていなければ黄色信号。

受験レベルの問題を解けるようになるほどの良質な学習習慣を身につける必要があります。

良質な学習習慣を自力で身につけるには、相当な覚悟が必要

良質な学習習慣は、徹底したインプットとアウトプットとに支えられることで成り立ちます。

ただし、これらは一朝一夕で身につくものではありません。

地頭頼みで泥臭い勉強を回避してきた生徒にとっては、まさに真逆の勉強法だと言えるからです。

さらに、学習習慣であるからには、短期的な頑張りではなく、長期的な頑張りでなければ意味がありません。

嫌なことや面倒なことを継続すること。

これが、良質な学習習慣を身につけるにあたっての、最も大きなハードルなのです。

個別指導で勉強のいろはを学ぼう!

中高一貫校の定期テストで十分な点数をとれるだけの深い勉強をしてこなかった生徒に対して、「もっと勉強を頑張りましょう」と声かけをすることは、誰だってできます。

しかし、そのような声かけをしても、状況は変わりません。

誰かが隣について、具体的にどのように頑張っていけばよいかを見てあげる必要があります。

そして、頑張りの進捗をチェックし、褒めつつ、さらなる改善を促しながら寄り添っていく。そんな伴走者がいるのが理想です。

したがって、プロのサポートを検討するなら、集団指導ではなく、個別指導がよいでしょう。

個別指導であれば、個々の学習状況に合ったきめ細やかな指導が期待できます。

学習内容の理解が深まるだけでなく、深い勉強のやり方を知ることができるのが魅力です。

個別指導塾WAYSで実際に学習習慣を確立して成績アップを実現できた事例を2件紹介

偏差値50以下に低迷している多くの中高一貫校生の偏差値を60以上に跳ね上げてきた「中高一貫校専門 個別指導塾WAYS」が、実際に学習習慣の確立に成功した実例を紹介します。

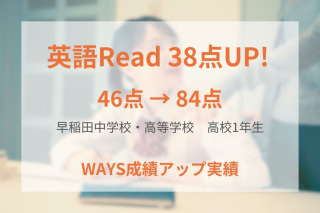

早稲田高校1年生 | 英語 学習習慣の形成でGrammar36点→66点、Read46点→84点

早稲田高校1年生の事例です。入塾前、中学3年生2学期の中間テストでは英語Grammarが36点、英語Readが46点と低迷していました。

原因は、家庭での独学では疑問点を解消できなかったためです。

そこでWAYSでは次のように指導を行いました。

- 120分の指導時間内に、自力では理解できなかった点を講師に質問し、その場で疑問点を解消

- 間違えた問題の解き直しや類題演習に欠かさず取り組み、「わかったつもり」を防止

- 英語の出題傾向に合わせ、和文英訳対策として英文法や英文のリズムが身につくまで暗唱を繰り返す

結果、3学期の学年末テストで英語Grammarが66点(+30点)、英語Readが84点(+38点)と大きく成績アップできました。

詳しく知る:

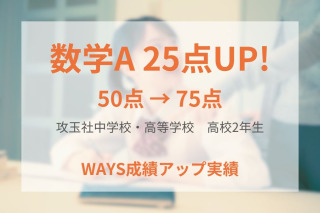

攻玉社高校2年生 | 数学 計画的に学習する習慣が身につき数Ⅰ39点→64点、数A50点→75点

攻玉社高校2年生の事例です。入塾前、1年生2学期の期末テストでは数学Iが39点、数学Aが50点と低迷していました。

原因は、長期的な宿題は締切直前に手をつけるような状態でテストに臨んでいたためです。

そこでWAYSでは次のように指導を行いました。

- 120分の指導で1科目にじっくり向き合う環境と、すぐに解説を受けられる環境を両立し、効率的に学習量を増加

- 1週間の中で決まった時間と場所で決まった科目に取り組むサイクルを作り、学習を習慣化

- 計画的に学習を進めることでテスト前に余裕を持ち、学習範囲を定着

結果、1年生3学期の期末テストで数学Iが64点(+25点)、数学Aが75点(+25点)と大きく成績アップできました。

詳しく知る:

「中高一貫校専門 個別指導塾WAYS」には、500校以上の中高一貫校生の指導実績があり、お子さんが通う中高一貫校にも対応できます。

左下の虫めがねマークより「学校名 成績アップ」で検索すると、学校別の成績アップ事例を探せます。ぜひお試しください!

学習習慣の改善が難しければ、「中高一貫校専門 個別指導塾WAYS」で解決を

全国順位や偏差値などが出る模擬試験ばかりに目を向け、定期テストを軽視するお子さんは、少なくありません。

ですが、広く浅い出題がされる模擬試験とは異なり、中高一貫校の定期テストでは、単元ごとに狭く深い出題がなされます。

定期テストに対応できるだけの勉強をすることで、該当単元を十分に理解できるのです。

ただしそれには、十分な自学自習の時間と、「できる」まで教材を周回する泥臭さが必要です。

思春期を迎え、ご家庭でのサポートが難しくなるなか、量と質の両面から学習習慣を改善していくのは、簡単なことではありません。

WAYSは、お子さんが量と質の両面から学習習慣を改善し、受験生になることを目標に伴走します。

徹底的な演習と確認テストで「わかる」から「できる」へ。

学習コーチングで、学習計画から進路指導、実行管理までオールサポートします。

小さな成功体験を大切にしながら生徒一人ひとりに最適化されたカリキュラムを用意。

500校以上の中高一貫校生を指導してきたWAYSのサポートを、ぜひ体験してみてください。