500校以上の中高一貫校の生徒を指導してきた専門塾が、中高一貫校生におすすめの数学問題集を、習熟度別に6種類紹介します。

- 自分の学力に合ったものを選び、基礎をしっかり身につける

- 標準問題や応用問題に取り組み、完成度を高める

という手順を踏むことがポイントです。

問題集は、一通り解いただけでは成績向上には繋がりません。

間違えた・解けなかった問題に印をつけておき、定期テストで得点できる実力として身につくまで、最低3周は繰り返し演習を行いましょう。

家で勉強ができなかったり、演習の進め方がわからない場合は、個別指導塾や家庭教師の活用で解決できます。

成績が上がるかどうかは、よい問題集を選ぶこと以上に、問題をつかってしっかり演習ができるかが勝負です。

家で勉強ができない場合は、塾での学習だけで学校の成績を上げ、大学受験の成功に繋げる「中高一貫校専門 個別指導塾WAYS」へご相談ください。

このページの目次

中高一貫校生が「数学」の問題集を選ぶときの3つのポイント

数学の問題集を選ぶポイントは以下の3つです。

- 簡単すぎたり難しすぎたりせず、自分の学力に見合っている

- 定期テスト対策や入試対策などの目的に適っている

- 解法の手順がわかりやすく、詳しく書かれている

数学が苦手なお子さんが、いきなり分厚い問題集に取り組もうとしても、なかなか進まず途中で挫折してしまう可能性があります。

まずは薄い問題集でも構わないので、1冊をすべてやり通せるようなものを選ぶのが推すすめです。

「特に数学が苦手」というお子さんであれば、解説に図解が多く用いられている問題集がよいでしょう。

高校生であれば、志望大学の偏差値レベルに合わせるのではなく、現状の自分自身のレベルに合った問題集を選びましょう。

数学が苦手な中高一貫校生におすすめ!基礎から学べる問題集 2シリーズ

基礎が身についていなければ、どの問題も解けません。

とにかく数学が苦手な中高一貫校生は、基礎から学べる以下の問題集がおすすめです。

- はいちの楽しくなる数学(文英堂)

- ひとつひとつわかりやすくシリーズ(学研プラス)

順番に解説します。

はいちの楽しくなる数学(文英堂)

中1・中2の数学で伸び悩んでいる中高一貫校生におすすめなのが、文英堂の「はいちの楽しくなる数学」です。

チャンネル登録者数200万人越えの教育系YouTuberであり、「とある男が授業をしてみた」で人気の葉一さんの著書です。

動画解説がついているので、文章で解説されてもよく分からないお子さんは、動画で何度でも確認できます。

ひとつひとつわかりやすくシリーズ(学研プラス)

数学が大の苦手という中高一貫校生におすすめなのが、学研プラスから販売されている「ひとつひとつわかりやすく」シリーズです。

数学が苦手で中学数学からやり直したい高校生にもぴったりです。

中学生用は中1~中3までそれぞれ1冊ずつと、3年分をまとめた「中学数学の解き方をひとつひとつわかりやすく。」が販売されています。

高校生用には、通常の数学Ⅰ・Ⅱ・A・Bのほかに解き方・パワーアップ版・センター試験用などがあります。

数学が苦手な方向けに作られており、問題数が少ないため、1冊をやり終えたら、さらにレベルの高い問題集に取り組むとよいでしょう。

中高一貫校の中学生対象|演習を重ねて実力を身につけるための、おすすめの数学問題集 2シリーズ

基礎が身についたら、次は演習を重ねて、定期テストで得点できる実力を身に着けます。

自分のレベルに合った一冊を見つけて、3回ほど繰り返し解いてみましょう。

中学生におすすめの問題集は以下の2つです。

- 新中学問題集(教育開発出版)

- 数BEKI(教育開発出版)

順番に解説します。

新中学問題集(教育開発出版)

教育開発出版の「新中学問題集」は、新中問ともいわれ、学校や塾でもよく使用される問題集です。

新中問シリーズは、標準編・発展編・演習編があり、問題数も豊富に掲載されているので、とにかく演習をこなしたい方に最適です。

標準編は基礎から発展まで満遍なく対応、発展編は標準問題から発展問題がベースとなっています。

標準編から、さらに演習をこなしたい場合は、連動した演習編を試してみるのもよいでしょう。

数BEKI(教育開発出版)

同じく教育開発出版の「数BEKI」も、中学の問題集としてよく使われ、代数Ⅰ・Ⅱと幾何Ⅰ・Ⅱが販売されています。

問題数が多く演習をこなしたいお子さんにぴったりですが、中には答えの途中式が省略されている問題もあるので、やや難しいと感じるお子さんもいるかもしれません。

難しくて独学では対応しづらい場合は、教科書に戻って基礎をやり直すか、学校や塾の先生に解き方を教わるなどの対策が必要です。

中高一貫校の高校生対象|演習を重ねて実力を身につけるための、おすすめの数学問題集 2シリーズ

高校数学は、中学数学と比べ、格段に難易度が上がります。

自分自身のレベルに合った問題集を使うことが、レベルアップするためにも重要です。

問題集の難易度をよく確認して選ぶようにしましょう。

おすすめの問題集は以下の2つです。

- チャート式シリーズ(数研出版)

- サクシード(数研出版)

順番に解説します。

チャート式シリーズ(数研出版)

高校数学といえば、「チャート式」というほど、人気も知名度も兼ね備えた問題集です。

自分のレベルに合わせた問題集を選べるため、数学が苦手なお子さんから難関大学を目指すお子さんまで、幅広く活用されています。

人気の理由は、それだけではありません。

さまざまなパターンの問題が満遍なく出題されていること、解説が詳しいことなども支持される理由です。

解説を読み込んで考える習慣のあるお子さんにぴったりの問題集です。

主なチャート式の色は「白・黄・青・赤」の4種類があり、難易度は、以下のようになっています。

| シリーズ | 難易度 |

| 白 | 教科書の例題レベル~下位国公立・日東駒専レベル |

| 黄 | 下位国公立・日東駒専レベル~中堅国公立・GMARCHレベル |

| 青 | 中堅国公立・GMARCH〜難関国公立・上智理科大レベル |

| 赤 | 上位国公立・上智理科大~最難関国公立・早慶レベル |

まずは自分に合った1冊を選んでじっくり取り組んでください。

詳しく知る:

サクシード(数研出版)

学校で配布されることも多い「サクシード」は、市販はされていない問題集です。

学校の教科書と併用して使うのが効率的で、授業を理解していれば、サクシードの問題Aが解けるレベルになります。

まずは学校の授業に集中することを心がけましょう。

なお、サクシードの難易度は、基礎から入試の中級レベル程度なので、それほど難しくありません。

しかし、チャート式に比べ解説が簡易的なので、中には「わかりにくい」と感じてしまうお子さんもいるかもしれません。

なお、WAYSでは、学校教材を用いて指導を行っているので、無駄なく効率的に定期テスト対策を行えます。

料金や成績が上がる仕組み、特長を知りたい方はWebパンフレットをご覧ください。

数学問題集の勉強法:「一通り解いて終わり」では成績は上がらない

繰り返し解かなければ定着しない。最低3周を目標に

成績を上げるためには、どんな場合でも必ず、次の手順を踏む必要があります。

- 間違えた問題・解けなかった問題を明確にする

- 不明点を解消する

- テストで解ける実力にするために、繰り返し演習する

問題集に取り組むときに、一通り解いただけで終わりにしてしまうケースがありますが、これでは成績の向上には繋がりません。

解けない問題を解けるようになってこそ、勉強の意味があります。

まず、間違えた問題、解けなかった問題に、目印をつけ、後でわかるようにしておきます。

その上で、すぐにわからない箇所を解消しましょう。回答の解説を読んで理解できなければ、学校の先生に質問する必要があります。

いずれにしても「その日のうち」が理想です。後回しにしてしまうと、結局そのままテストに臨むことになってしまう可能性が高いためです。

わからない箇所を解消できたら、その日の夜にでも解き直してみて、しっかり理解できていることを確認します(解き直し1回目)。

さらに1週間後に演習をし(解き直し2回目)、仕上げに定期テスト前にも、もう一度演習します(解き直し3回目)。

一冊の問題集に根気強く取り組み、繰り返し解くことで、定期テストでも得点できる実力として身につき、成績が向上します。

詳しく知る:

基礎問題と標準問題を重点的に解く

数学の問題集に取り組む際は、基礎問題と標準問題を重点的に解くのがおすすめです。

一般的な中高一貫校の定期テストでは、基礎・標準問題が70〜80%を占めており、確実に正答できるようにしておけば、平均点〜8割程度の得点が見えてきます。

難しい応用問題に多くの時間を費やすよりも、基礎・標準問題の正答率を95%以上に上げることを優先してください。

基礎が固まったら、応用問題にも挑戦していきましょう。

ステップを踏んで学習することで、無理なく着実に実力を伸ばせます。

「わかっていても勉強できない」ケースは個別指導塾や家庭教師を活用する

解けなかった問題の解き直しも、今どのような勉強に取り組むべきかの判断も、お子さんが一人で取り組むにはハードルが高いケースがあります。

また、家でどうしても勉強ができない、というお子さんもいらっしゃいます。

こうしたときは、中高一貫校の使用教材や定期テストに対応できる、専門の個別指導塾や家庭教師を活用してください。

なぜ中高一貫校専門である必要があるかというと、中高一貫校では、学校ごとに教材もカリキュラムも、定期テストの傾向も異なるため、公立生向けの学習塾では対応できない可能性があるからです。

詳しく知る:

個別指導塾や家庭教師は、勉強を教えてくれるだけではなく、今なにをすれば成績が上がるかのノウハウがあり、学習管理をしてくれる機能もあるため、「わかっていても勉強できない」ケースの解決策となります。

FAQ

-

Q 数学が苦手な中高一貫校生におすすめの問題集は?

A基礎を一つひとつ習得できる『はいちの楽しくなる数学(文英堂)』または『ひとつひとつわかりやすく(学研プラス)』シリーズがおすすめです。 -

Q 中高一貫校生の中学生が、定期テストで得点できる実力を身に着けたいときに、おすすめの数学の問題集は?

A『新中学問題集(教育開発出版)』または『数BEKI(教育開発出版)』シリーズがおすすめです。 -

Q 中高一貫校生の高校生が、定期テストで得点できる実力を身に着けたいときに、おすすめの数学の問題集は?

A『チャート式(数研出版)』または『サクシード(数研出版)』シリーズがおすすめです。 -

Q 問題集をどのように使えば、定期テストの得点を上げられますか?

A間違えた・解けなかった問題の不明点をその日のうちに解消して、テストで解ける実力が身につくまで、最低3周は演習を重ねましょう。解けなかった問題が解けるようになることで、定期テストの得点を上げることができます。独力では難しいと思われる場合は、個別指導塾や家庭教師を活用します。

個別指導塾で実際に数学の成績アップを実現できた事例を3件紹介

家で勉強ができず、成績低迷に悩んでいた中高一貫校生が、「中高一貫校専門 個別指導塾WAYS」を活用して、大幅に成績アップできた事例を紹介します。

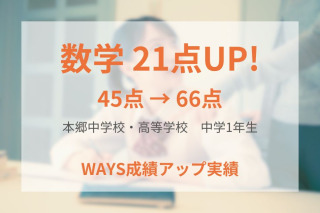

本郷中1年:数学(数量)45点→66点(+21点)、数学(図形)56点→77点(+21点)

本郷中学校1年生の事例です。入塾前の2学期期末テストでは、数学(数量)が45点、数学(図形)が56点と苦戦していました。

原因は、模範解答を見てもわからない状態で学習を終え、そのままテストに臨んでいたためです。

そこでWAYSでは、次のように指導を行いました。

- 解き方がわからなかった問題は解説を行い、指導時間のラスト30分間で解き直し

- WAYS独自の学習アプリaim @で類題演習や復習を重ね、さらなる理解を促進

結果、2ヶ月後の3学期期末テストでは、数学(数量が)66点(+21点)、数学(図形)が77点(21点)と、点数を大きくアップすることができました。

詳しく知る:

立教池袋中2年:数学40点→73点(+33点)

立教池袋中学校2年生の事例です。入塾前の1学期中間テストでは、数学が40点と低迷していました。

原因は、課題の提出に追われてしまい、学習時間を確保できなかったためです。

そこでWAYSでは、次のように指導を行いました。

- 学校の課題を早めに進め、テスト前に必要な学習時間を残すようにする

- 学校から配布される対策プリントを確実に解けるように演習を重ねる

- テストまでに2、3周解き、疑問点はすべて質問して解消

結果、6ヶ月後の2学期中間テストでは、数学が73点(+33点)と大幅に点数がアップしました。

詳しく知る:

早稲田高校1年:数学α31点→65点(+34点)、数学β14点→58点(+44点)

早稲田高校1年生の事例です。入塾前の1学期中間テストでは、数学αが31点、数学βが14点と非常に深刻な状況でした。

原因は、テスト前の学習が教材を1周するだけだったためです。

そこでWAYSでは、次のように指導を行いました。

- 学校の授業内で間違えた問題や講師から解説を受けた問題を解き直し、繰り返し学習による定着を促進

- さらに、テスト前にもう一度時直しを行い、テストで解ける実力が身につくまで合計3回問題に取り組む

結果、4ヶ月後の2学期期末テストでは、数学αが65点(+34点)、数学βが58点(+44点)と飛躍的に成績が向上しました。

詳しく知る:

「中高一貫校専門 個別指導塾WAYS」には、500校以上の中高一貫校生の指導実績があり、お子さんが通う中高一貫校にも対応できます。

左下の虫めがねマークより「学校名 成績アップ」で検索すると、学校別の成績アップ事例を探せます。ぜひお試しください!

問題集を自力でやりきるのが難しいなら、中高一貫校生に特化した定期テスト対策&大学受験サポートを行うWAYSへ

自分のレベルに合った問題集を1冊選んで、進捗を管理しながら「自分でできる」まで繰り返し解く。

数学が苦手なら、まずは1冊を最後までやり切ることが重要です。

とはいえ、学習習慣が身についていないお子さんが急に集中して勉強するのは難しいでしょう。

ご家庭でのサポートにも限界を感じたなら、中高一貫校生に特化した個別指導塾を活用してください。

「中高一貫校専門 個別指導塾WAYS」では、

- 1コマ120分の長時間指導で、演習量を確保。

- 指導時間の最後と次回冒頭での二重の確認テストで、「わからない」を「できる」へ。

を中核に、量と質の両面からサポートしています。

徹底的にやり切る勉強で、数学が苦手だった多くの中高一貫校生の成績を跳ね上げてきたWAYSの指導法の詳細はこちら。