国公立大学は、ほとんどの大学で前期日程と後期日程の2回しか受験のチャンスがありません。

日程さえ重ならなければ何校でも受験できる私立大学とは異なり、共通テストの結果をふまえ、慎重に出願校を選ぶ必要があります。

出願に失敗しないためにも、まずは前期・後期の受験科目や募集人数などの違いをしっかり把握することが重要です。

このページの目次

国公立大学の大学受験の「前期日程」「後期日程」の違い

私立大学は、試験日さえ重ならなければ何校でも受験が可能です。

しかし国公立大学の場合は、前期・後期の2校しか出願できません(数は少ないですが、一部の公立大学が中期日程を実施しており、これを活用できれば最大3校の受験が可能です)。

その理由は国公立大学が共通テスト後の2次試験で「前期日程」「後期日程」の2つに募集人数を分ける「分離分割方式」を採用しているため。

受験生は、前期・後期ともに同じ大学を受験することもできますし、別の大学を受験することもできます。

前期・後期では異なる点が数多くあり、それぞれの対策が必要です。

試験日や日程の違い

《国公立大学受験の試験日程の目安》

| 前期日程 | 後期日程 | |

| 出願受付 | 1月下旬〜2月上旬 | 1月下旬〜2月上旬 |

| 試験 | 2月下旬 | 3月上旬〜中旬 |

| 合格発表 | 3月10日前後 | 3月20日前後 |

| 入学手続き締切 | 3月中旬 | 3月下旬 |

出願受付は同じですが、試験日・合格発表・入学手続き締切は、前期日程と後期日程では異なります。

前期日程の合格発表は、後期日程の試験の直前に行われます。

万が一前期日程で不合格だった場合、発表を待ってから後期の対策を開始していては間に合いません。

後期日程も出願している場合は、前期日程終了後すぐに後期日程の対策を開始する必要があります。

募集人数・倍率

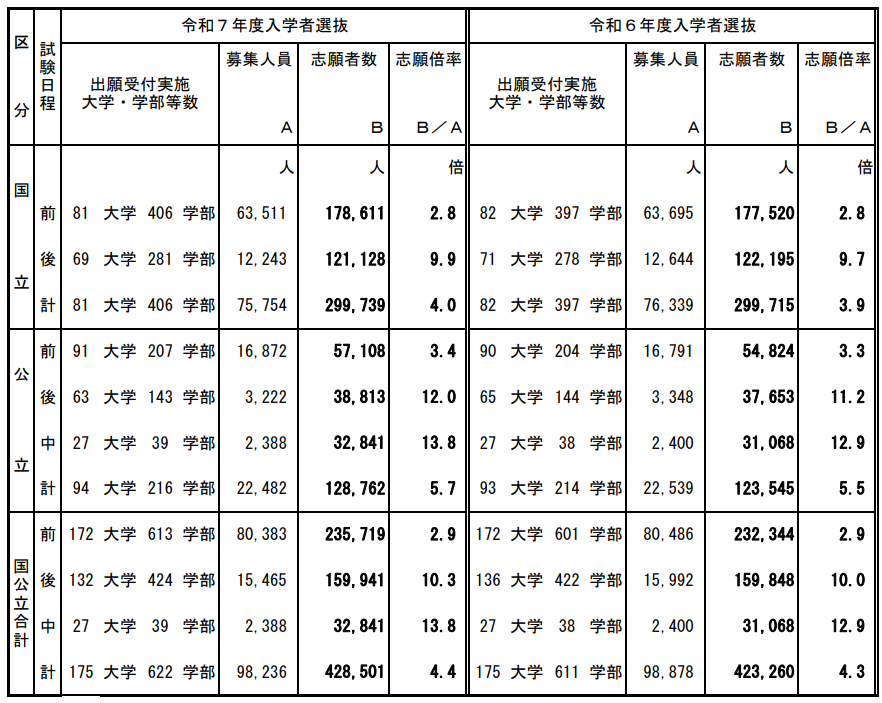

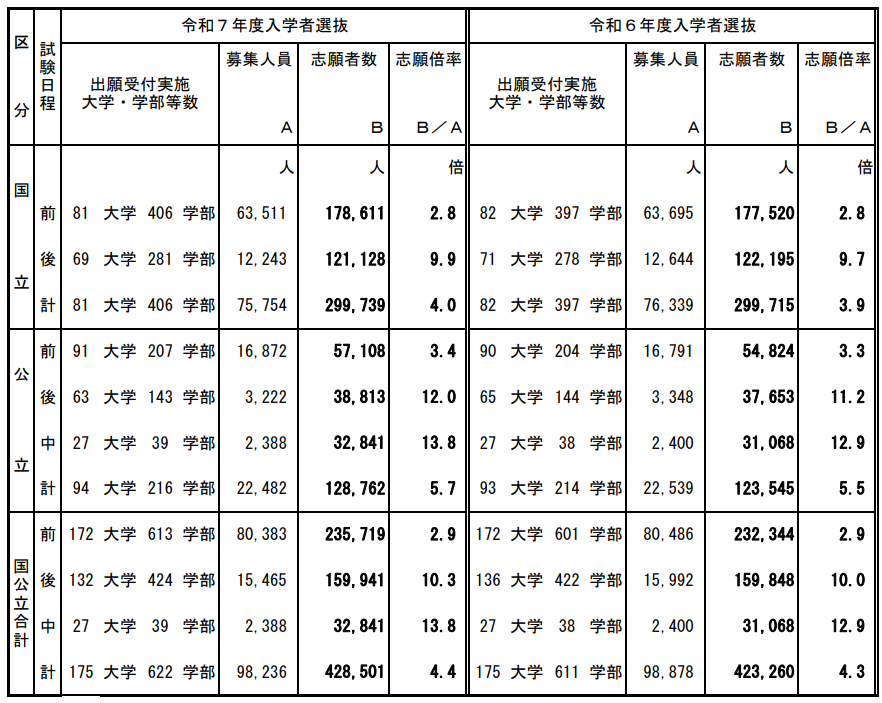

画像:文部科学省 令和7年度国公立大学入学者選抜確定志願状況

募集人数は圧倒的に前期日程が多く、その比率はおよそ8:2となります。志願倍率も低く3倍前後となり、前期日程のほうが合格しやすい状況です。

ただし、後期日程は10倍前後の志願倍率となるものの、前期日程での合格者や、私立大学合格者が受験しないケースもあり、実質倍率はもう少し低く見積もることができます。

「前期日程」「後期日程」での受験科目の違い

前期日程、後期日程では受験科目が異なるため、両方を受験する場合は、それぞれ対策をする必要があります。

前期日程(文系)

次より2〜3科目

- 外国語

- 国語

- 社会(地歴公民)

- 数学

前期日程(理系)

次より2〜3科目

- 外国語

- 数学

- 理科

後期日程(文系・理系共通)

- 試験科目1〜2科目

- 小論文

- 面接

- 共通テストなど

国公立大学の前期日程・後期日程を受験する際の注意点

出願時期が同じ

前期・後期日程は試験日が異なるとはいえ、出願時期は変わりません。

共通テスト試験後1月下旬ごろから始まり、2月上旬まで10日間ほどの間に出願します。

どの大学を受験するのか、前期・後期で同じ大学を受験するのかといったことを、その短期間に決定しなければなりません。

前期日程で入学手続きをすると後期日程は合格対象外となる

前期日程で合格した大学に入学手続きをすると、後期日程で別の大学に合格しても合格対象外となります。

前期日程の入学手続きの締切は後期日程の合格発表よりも前です。

そのため前期・後期でどの大学を受験するのかを慎重に決める必要があります。

大学によって共通テストの受験科目が異なる

共通テストは令和6年度実施分から7教科21科目になり、この中から最大で8科目(場合によって9科目)受験が可能です。

しかし大学が指定する科目はそれぞれ異なるため、前期・後期で別の大学を選択する際には注意が必要です。

前期試験後から後期試験までの2週間にもできることがある

後期日程が残っているにもかかわらず、前期日程が終わると気が抜けてしまい後期の対策をしない受験生が多くいます。

たしかに、前期・後期の募集比率は8:2と圧倒的に前期の方が多いうえに、後期の志願倍率は10倍前後と決してよい条件ではありません。

しかし、万が一前期日程で不合格だった場合、後期日程は志望校に合格するラストチャンス。

前期試験から後期試験までの2週間の間にできることは数多くあります。

小論文や面接などは、2週間しっかり対策をすることで大きく成長することも可能です。

何の対策もしていない受験生はほかにも多くいるため、合格の可能性はゼロではありません。

2週間の間にやるかやらないかで、大きな差が生まれます。最後まであきらめずに、努力することが大切です。

中高一貫校生の大学受験の悩みは「中高一貫校専門塾WAYS」で解決!

もしお子さんが中高一貫校生で、成績が低迷し大学受験に不安を抱えているなら、私たち「中高一貫校専門 個別指導塾WAYS」をご検討ください。

中学受験を突破したお子さんですから、ポテンシャルは充分にあります。成績低迷のほとんどは、中高一貫校に欠かせない自学自習ができていないことが原因です。

中高一貫校では、大学受験を意識した授業が展開されているため、高校2年生の夏までは定期テスト対策に注力し、しっかりと学校の授業についていくことが何よりも重要です。

授業についていきさえすれば、大学合格が見えてきます。

高校2年生の夏以降は、大学受験対策を本格的にスタートさせます。

難関大学合格のために最低3,000時間の学習時間を確保する指導方針や、過去の難関大学の合格実績など、詳細はこちらで確認できますので、ぜひご覧ください。