現役の中高一貫校教員が、定期テスト(中間テスト・期末テスト)で何点を目指せばいいのか、目的別の適切な目標点と、それを達成するための勉強法について解説します。

目標点の目安は、概ね次の通りです。

| 中学生 | |

| 公立中学 | 志望高校のレベルに応じた目標点を設定 |

| 中高一貫校 | 70点〜80点 |

| 中高一貫校(難関校を目指す場合) | 90点以上 |

| 高校生 | |

| 赤点・留年回避が目標の場合 | 最低でも40〜50点 |

| 総合型選抜・公募制推薦が目標の場合 | 70〜80点以上 |

| 難関大学の合格が目標の場合 | 100点を目指し、85点以上で安定させる |

なお、成績が低迷している場合、学校外での学習量が足りていないことが原因である場合が大半です。

どうしても家で勉強できない場合は、個別指導塾等を活用すれば解決できます。

お子さんが中高一貫校生で、家で勉強できず成績が低迷しているなら「中高一貫校専門の個別指導塾WAYS」へ。

82.9%が成績アップを実現している、定期テスト対策はこちら。

このページの目次

定期テストで何点取ればよいか:中学生の場合

中学でも、公立中学か、中高一貫校の私立中学かによって、取るべき点数は異なります。

公立中学の場合は、志望する高校による

公立中学校の定期テストの目標点は、志望する高校によって異なります。

特に難関校を目指す場合は、主要5教科で90点以上を維持し、実技4教科も高得点を取ることが理想的です。

高校入試では内申点が合否に影響するため、定期テストの得点を安定させることが重要になります。

特に、公立高校では内申点の比重が高く、定期テストの成績が直接評定に反映されるため、志望校の基準に応じた目標点を設定することが必要です。

ただし、内申点の計算方法や評価基準は地域や学校によって異なるため、詳細は学校で確認したり、地元密着の塾に相談するのがよいでしょう。

中高一貫校の場合は、定期テストで70点〜80点が取れればよい

中高一貫校の定期テストでは、70点〜80点程度の得点が取れていれば良いでしょう。

これは、中高一貫校の定期テストが 「到達度の確認」と「思考力を試す・鍛える」という2つの目的で作られているためです。

出題割合は、おおよその目安は以下の通りです。(学校や科目、学習内容によって異なります。)

- 到達度の確認:70~80%

- 思考力を問う問題:20~30%

このことから、到達度の確認問題で十分な得点が取れていれば、80点程度得点できていれば「学習内容を理解している」と判断できます。

特に、数学や英語、化学といった科目は、高校生になっても必要な知識を習得します。将来の大学入試を見据える意味でも、学習内容を理解していると判断できる、80点程度得点できるのが望ましいです。

しかし、すべての科目で80点以上を取ることが難しいケースもあるでしょう。

そのため、70点程度でも一定の理解はできていると考えられます。

ただし、70点取れたかといって、満足してよいわけではありません。テスト後の復習を通じて、取りこぼした部分をしっかり補うことが重要です。

なお、難関大学を目指す場合は、90点以上を目標にするとよいでしょう。

90点以上を取るためには、実質的に100点を取るつもりで勉強する姿勢が求められます。このような高い目標を意識することで、高校生になってからの学習習慣にもつながります。

定期テストで何点取ればよいか:高校生の場合

高校生が定期テストで目指すべき点数は、目的によって異なります。

また、高校や科目によって平均点が大きく異なるため、自分の学校の基準を確認し、状況に合わせた目標を設定することが重要です。

赤点・留年回避が目標の場合

高校の定期テストにおいて、赤点や留年を避けることを目的とする場合は、最低でも40〜50点を取ることが望ましいです。

赤点の基準は学校によって異なりますが、一般的には30〜40点未満または平均点の半分未満に設定されていることが多いです。

また、定期テストの平均点は80点を超えることは少ないため、40点以上を確保できていれば、赤点や留年の可能性は低いと考えられます。

ただし、学校ごとの基準を事前に確認し、リスクを避けるためにも余裕を持った点数を目指すことが大切です。

詳しく知る:

総合型選抜・公募制推薦が目標の場合

総合型選抜や公募制推薦で合格を目指す場合は、70〜80点以上を取ることが理想的です。

これらの選抜方式では、各科目の「評定平均値」が重視されるため、できる限り「評定5」を確保することが望まれます。

学校や科目、テストの難易度によって異なりますが、70〜80点程度の点数を維持できれば上位に位置しやすく、5の評定を獲得しやすいでしょう。

ただし、評定の付け方は学校ごとに異なるため、何点で5が取れるのかを確認しておくことが重要です。

詳しく知る:

難関大学の合格が目標の場合

東大・京大・東京工業大学・一橋大学・医学部医学科・早慶などの、難関大学を目指す場合は、100点を目指し、85点以上を安定して取れる状態を作ることが望ましいです。

単に高得点を取ることだけが目的ではなく、定期テストごとに学習内容を100%定着させることが重要です。

難関大学では、基礎の定着を早期に済ませ、応用レベルの問題演習に早めに取り組むことが求められます。

そのため、定期テストの段階で確実に基礎を固め、後の学習につなげることが合格への鍵となります。

詳しく知る:

目標点を目指すための勉強法

中学生・高校生の定期テスト対策には、計画的な学習と日々の授業内容の定着が重要です。

テストの約2週間前から本格的な勉強を開始し、教科書や授業で使用した問題集、プリントを活用して復習を行いましょう。

特に、授業中に扱った問題を重点的に解くことで、出題傾向を把握しやすくなります。

また、各教科の特徴に合わせた勉強法を取り入れることも効果的です。

例えば、英語では単語や文法の暗記、数学では問題演習を重ねることが求められます。

さらに、部活動や他の活動と勉強のバランスを取り、効率的な時間管理を心がけることで、定期テストでの高得点が期待できます。

詳しく知る:

中高一貫校の場合、難易度の高いテスト問題への対応が求められる

中高一貫校の場合、定期テストは範囲が広く、難易度も高いのが特徴です。そのため、中高一貫校の特徴に合わせた対策が必要となります。

中高一貫校の定期テストの特徴

英語や数学は公立校の1.2~1.5倍の速度で進み、理科や社会も一部で高校レベルの内容を含むため、出題範囲が膨大になります。

さらに、授業では基礎的な内容には時間をかけず、標準~応用レベルの問題が中心となるため、テストでも高難度の問題が多く出題されます。

また、中学受験を突破した生徒が集まる環境のため、平均点も高く、学年上位を維持するのは容易ではありません。

英語・数学を中心に3周以上学習する

英語と数学は積み上げ式の科目です。高得点を取るには普段の授業から家庭学習を徹底し、理解を深めることが重要です。

テストまでに教科書や問題集を3周以上解き、特に1周目で間違えた問題は5回以上解き直し、自力で解けるように仕上げることが効果的です。

定期テスト2週間前からの学習スケジュールを立てる

テストの2週間以上前は通常の学習を続けつつ、授業中に「テストに出る」と言われた箇所をメモしておくとよいでしょう。

小テストで間違えた問題をリスト化し、何度も解き直すことも有効です。

テスト2週間~1週間前には、英語・数学の基礎レベルから取り組み、学校の教科書例題や、問題集の基礎問題を解きましょう。

その後、標準~応用レベルへ進めることで、理解を深めることができます。

1周目で解けなかった問題には印をつけ、次の周回で重点的に学習すると効果的です。

テスト1週間前には暗記科目にも取り組み、短期間で繰り返し覚えることで記憶を定着させることが大切です。

直前期の勉強は、暗記科目と基礎固めを重視する

テスト3日前からは、暗記科目と基礎~標準レベルの問題に集中することが重要です。暗記科目は短期間で得点につながりやすいため、優先的に取り組むとよいでしょう。

また、定期テストでは標準レベルの問題が大半を占めます。応用問題よりも、基礎固めを徹底するほうが高得点につながります。

一夜漬けは推奨しませんが、普段から学習を継続できている場合、暗記科目の復習に活用するのは有効です。

ただし、睡眠時間を削るのは逆効果のため、最低でも7時間の睡眠を確保することを心がけましょう。

詳しく知る:

中高一貫校専門の個別指導塾WAYSでの成績アップ事例を紹介

出題範囲が広く、難易度も高い中高一貫校の定期テストでは、一度成績が低迷してしまうと、自力で這い上がるのは簡単ではありません。

「中高一貫校専門 個別指導塾WAYS」では、中高一貫校の定期テストの特徴に合わせた指導を行い、お子さんの成績向上を実現させてきました。

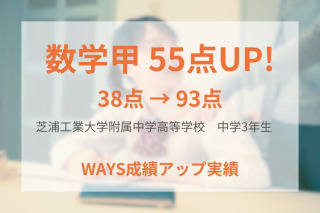

芝浦工業大学附属中学校3年生|数学甲 38点 → 93点 / 数学乙 36点 → 87点

計画的な問題演習を習慣化し、学習環境を整えたことで大幅な得点アップを達成した事例です。

入塾前、この生徒は1年生の頃は学年上位でしたが、次第に成績が低迷し、数学が平均点を下回る状態に。不安を感じ、WAYSに入塾しました。

WAYSでは、

- 問題集『ニュースコープ』を計画的に進める習慣を確立

- 塾内での演習時間を確保し、効率的に学習

- 勉強環境を整え、集中できる状態を維持

その結果、数学甲・乙ともに50点以上の得点アップを達成。

もともと成績上位だったこともあり、勉強のリズムが整うと一気に成績が向上しました。

詳しく知る:

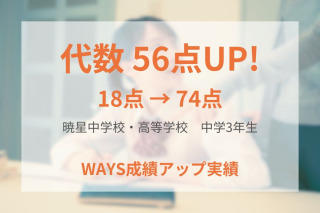

暁星中学校3年生|英語 29点 → 56点 / 代数 18点 → 74点

勉強習慣を改善し、計画的な学習を徹底することで成績を大幅に向上させた事例です。

この生徒は入塾前、勉強しても集中力が続かず、長時間学習の習慣がありませんでした。結果として、テスト範囲の問題を十分に演習できず、得点が伸び悩んでいました。

WAYSでは、

- 1コマ120分の指導で集中力を養成

- 講師とともに学習計画を立て、計画的に問題集を3周

- テスト1週間前には範囲の問題演習を完了し、余裕を持って復習

この学習法を続けた結果、英語・代数ともに大幅に点数アップ。特に代数は56点アップし、苦手意識を克服しました。

詳しく知る:

清風高等学校1年生|英語 28点 → 64点 / 数学(1) 22点 → 59点

解き直しを徹底し、理解不足を克服することで成績を大幅に向上させた事例です。

この生徒は、入塾前はわからない問題をそのままにしてしまうことが多く、知識が定着しないままテストに臨んでいました。

WAYSでは、

- 間違えた問題の解き直しを徹底し、定着を促進

- 数学の問題集『アドバンス』を2.5周分解き直し、苦手を克服

- テスト前に時間配分を見直し、余裕を持って対策

結果、英語・数学ともに30点以上の大幅アップを達成。

特に、解き直しの習慣がついたことで、応用問題にも対応できるようになりました。また、疑問点を自ら調べる力もつき、他教材や動画を活用する習慣も身につけています。

詳しく知る:

「勉強しなさい」と言わなくても大丈夫。WAYSなら中高一貫校の定期テスト対策が完結します。

中高一貫校の定期テストは、公立中とは異なり「範囲が広い」「難易度が高い」「進度が速い」のが特徴です。

英語や数学では高校内容に踏み込むことも多く、授業についていくためには、授業外でもしっかり演習を重ねる必要があります。

しかし実際には、「勉強しなければいけない」と分かっていても、家ではなかなか机に向かえないお子さんも少なくありません。

そんなときは、「中高一貫校専門 個別指導塾WAYS」にお任せください。

WAYSでは、1コマ120分の演習中心指導を採用。その場で理解・演習・復習まで行う仕組みが整っているため、宿題を出す必要がありません。

家庭での勉強が苦手でも、確実に学習量を確保し、定期テストで得点するための実力を積み上げます。

「家で勉強できない」「テスト勉強のやり方がわからない」とお悩みなら、WAYSの定期テスト対策をぜひご覧ください。