中高一貫校での指導歴約15年の現役教師が、「授業ではわかっていたはずなのに、テストになるとうまく解けない」問題の原因と解決策を解説します。

テストになるとできなくなる原因の多くは、「授業を聞いて理解した」など “わかったつもり” で止まっているためです。演習不足が根本にあります。

テストで解ける実力として定着するまで、繰り返し演習する勉強方法を筆頭に、少し工夫するだけで、十分に改善できます。

勉強方法がわかっても、自力での対応が困難に思える場合は、個別指導塾や家庭教師の活用で解決できます。

中高一貫校生なら、500校以上の中高一貫校の指導実績があり、学校ごとに異なる教材・カリキュラムに対応できるWAYSへ。

82.9%が成績アップを実現する定期テスト対策はこちら。

このページの目次

なぜ「見たことのある問題」がテストで解けないのか?

「この問題、見たことあるのに…なぜか解けなかった」そんな経験、保護者の方もありませんか?

私はこの15年間、そんなふうに悩む高校生の姿を、中高一貫校の現場で何度も見てきました。

真面目に努力しているのに、テスト本番で緊張して実力を出せず、「自分には向いていないのかも」と落ち込んでしまう子は少なくありません。

勉強も授業の理解もできているのに点が取れない現実に、保護者の方もどう支えればよいか悩むことが多いものです。

実はこの“解けない現象”には明確な理由があります。

それは、「わかったつもり」と「実際に解ける」の間にある、大きなギャップです。

演習不足や試験形式への慣れのなさが、テスト本番での失点につながっているのです。

覚えた気になっているだけ?「わかる」と「できる」の違い

教科書や参考書の解説を読んで理解したつもりでも、それが自力で問題を解ける状態とは限りません。知識を「再現できる」まで落とし込まなければ、テスト本番で手が止まるのは当然です。

また、「理解できた」という感覚はとてもあいまいです。

誰かの説明を聞いて納得できたとしても、それを他人に説明したり、白紙の状態から再現したりするのはまったく別のスキルです。

「できる」状態に持っていくには、演習を通じて“使える知識”に変換していくプロセスが不可欠です。

演習不足で「できたつもり」に

一度正解しただけでは、定着したとは言えません。

記憶は時間とともに薄れていくため、繰り返しの演習が必要です。特に高校レベルの内容では、反復こそが得点力の礎になります。

たとえば、数学の公式や英語の文法ルールを覚えたつもりでも、実際に複雑な応用問題に出くわすと、手が止まってしまうことはよくあります。

それは、知識が単発の記憶にとどまっていて、「条件に応じて使い分ける」という応用力まで高められていないからです。

演習の回数と質が、そのまま得点力に直結します。

試験形式に慣れていないと焦るだけ

普段の学習で時間を気にせずに問題を解いていると、制限時間付きの本番で焦りやすくなります。

本番環境を意識した演習で、緊張感や時間配分への耐性を養うことが重要です。

「わかっていたのに、焦ってミスした」という声は非常によく耳にします。

本番独特の緊張感の中で普段通りの力を出すためには、模試や過去問を時間を区切って解くなど、日常の演習から“本番仕様”で取り組むことが有効です。

特に国公立や私立大学の入試問題に見られるような複雑な設問では、1問にかける時間配分の戦略も重要になってきます。

「わかっていたのに解けない」を変える、テスト勉強の考え方と工夫

できない問題の分析と反復、そして暗記と演習の戦略が得点力に直結します。

特に中高一貫校では、日常的な積み重ねが結果を左右します。

その場で解決→すぐに解き直す→翌日にも再演習

問題を間違えたときに、そのままにせず即座に原因を分析し、その場で解き直す。そして、翌日にはもう一度解き直してみる。

この3段階を徹底することで、知識と技術は着実に定着します。

このプロセスを怠ると、「あれ、これ前にもやった気がするけど…」と、毎回新鮮な気持ちで同じミスを繰り返す悪循環に陥ります。

ミスを「発見」で終わらせるのではなく、「克服」にまでつなげるには、タイムリーかつ複数回の演習が鍵です。

「解けない問題リスト」を作る

成績を上げたいなら、自分が“できない問題”にフォーカスすべきです。

そのためには、解けなかった問題を一覧にまとめ、「なぜできなかったのか」「どう改善すべきか」をメモしておくことが有効です。

この“問題リスト”は、最も自分に必要な復習教材になります。「できなかった理由」を言語化することで、単なる暗記ではなく、構造的理解につながります。

さらに、テスト直前の見直しリストとしても使えるため、復習効率も格段に向上します。

点数に繋がる演習に集中する

テスト前は、出題範囲すべてを完璧に仕上げようとするのではなく、得点につながる部分を優先的に演習する戦略が必要です。

たとえば、教科ごとに“落としてはいけない基本問題”を確実に得点源にすることを目指します。

授業中に先生が強調したポイントや、過去のテストで頻出だった問題形式など、「勝負どころ」に狙いを定めることが重要です。

難問に固執して勉強が進まなくなるよりも、配点の高い標準問題を確実に得点できるようにすることが、合計点の底上げにつながります。

暗記は「すばやく」「回す」ことに集中

暗記科目においては、「一度で完璧に覚えよう」とせずに、何度も繰り返して覚えるスタイルが効果的です。

電車の中、休み時間、寝る前など、隙間時間を活用して“見た回数”を増やすことが、記憶定着に最も有効です。

どうしても覚えられないものは専用のリストにして、集中的に潰していく。

一方で、それ以外は「80%くらい覚えている」状態を作り、どんどん回していく。このメリハリが、暗記の効率を大きく高めます。

中高一貫校生は日常的な定着がカギ

中高一貫校では、高1の段階で高校内容の大半を終えるケースも少なくありません。

そのため、定期テストの範囲が非常に広く、直前の詰め込みでは間に合わないことが多くあります。

日常的に「授業で習ったことをその日のうちに復習・演習する」習慣がついているかどうかで、学年が上がるごとに成績差が顕著になります。

授業を“受けて終わり”にせず、自分の手で再現できる状態を作ることこそ、点数につながる学習です。

テスト勉強は「2週間前」からの逆算がカギ

テストで点を取るためには、単に努力するだけでなく、勉強の始め方と段取りが重要です。

特に中高一貫校では、テスト範囲が広く難易度も高いため、「直前に頑張る」だけでは限界があります。

しっかり得点を取るためには、2週間前から逆算して準備を進めていくことがカギとなります。

なぜ2週間前から始めるのか

テスト勉強は、範囲を確認して、必要な演習と暗記を段階的に行うプロセスです。その全てを詰め込もうとすると、最低でも2週間は必要になります。

特に「できない問題」を見つけて潰していくには、反復が不可欠です。

1週間前から勉強を始めても、ミスの分析や復習の時間が足りず、理解が浅いまま本番を迎えてしまうケースが多くなります。

中高一貫校の場合、テスト範囲が通常より広く、複数単元が一度に出題されることが多いため、早めに取り組んだ分だけ有利になります。

計画は4段階で立てる

2週間前までには、まず範囲や出題傾向の情報を収集して、準備を整えましょう。

1週目(14〜8日前)は英数の基礎問題を中心に演習を行い、できなかった問題を「ミスリスト」にまとめます。

2週目(7〜4日前)はそのリストをもとに繰り返し演習し、理解と定着を図ります。

3〜1日前には、暗記科目を8割カバーできるよう優先順位をつけて復習します。

この流れを定着させるには、「振り返り」と「調整」も重要です。

スケジュール通りに進まなかった箇所や理解が浅い内容を洗い出し、再度取り組む時間を確保します。1回目で理解できなくても、繰り返すことで知識は深まっていきます。

また、計画表は「やることのメモ」ではなく、「行動のナビゲーションツール」として活用しましょう。

時間ごとに区切るのではなく、達成するべき内容ごとに区切ると、柔軟に取り組めて継続しやすくなります。

詳しく知る:

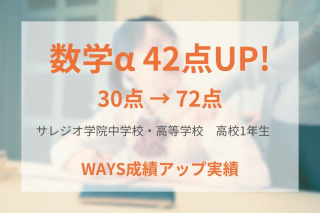

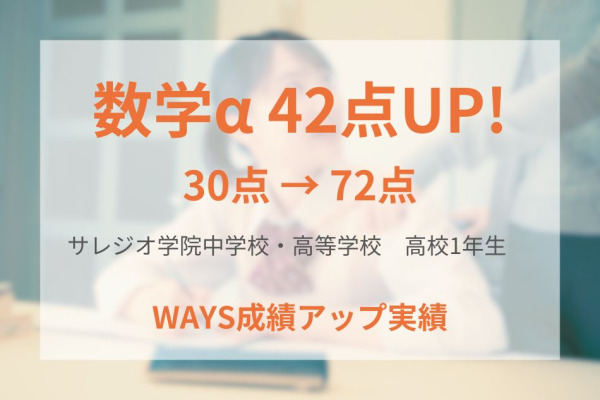

学習方法を見直し、成績アップを実現させた事例:サレジオ学院高校1年生|数学 30点 → 72点

定期テストで点数を取るためには、ただ「勉強する」だけでは十分ではありません。

学習内容を定着させ、使える知識にするための効果的な学習が必要不可欠です。

「中高一貫校専門個別指導塾WAYS」で成績不審から脱出できた、サレジオ学院高校1年生の事例を紹介します。

この生徒は、中学3年生の3月の学年末試験では数学の点数は30点と低迷していました。

毎日の学習習慣はあったものの、効果的な演習や復習が不足していたことが原因です。

WAYSでは、

- 『体系問題集』を中心に4周以上の繰り返し演習を行い、理解の抜けを補完

- 関数やグラフの視点から問題の意味を深く捉える練習を徹底

- 自宅学習も並行して進め、演習の精度と量を両立

その結果、高1の2学期期末試験では、数学αで72点と成績アップを実現しました。

詳しく知る:

勉強しているのに成績が伸びない子の共通点と、成績上位者の違い

テスト前にしっかり勉強しているのに、思うような点数が取れない。

そんな悩みを抱える生徒の多くには、いくつか共通した特徴があります。

一方で、同じ時間を使っていても成績上位を維持する生徒には、それとは異なる習慣や意識があります。

欠点でなければOK?上位層との意識差

「赤点さえ取らなければいい」「平均点くらいでいい」と考えているうちは、点数の伸びしろはあまり期待できません。

このような考え方は、必要最低限の勉強しかしないという行動につながり、基礎力の定着も不安定になります。

それに対して、成績上位層は「満点を取りたい」「間違えた問題を二度と間違えないようにしたい」といった強い目標意識を持っています。

点数に対する意識の差が、日々の学習への姿勢や復習の質に直結します。

復習の甘さが「テスト本番での失敗」に直結

成績が伸び悩む生徒の多くが見落としがちなのが、「復習の質」です。

間違えた問題をただ解き直すだけで、「ああ、そうだった」で終わってしまう。これでは、次に同じ問題が出たときにまた間違えてしまいます。

本当の復習とは、「なぜ間違えたのか」「なぜその選択肢が間違いなのか」「どのような考え方をすれば正解できるのか」まで突き詰めることです。

つまり、単なる再演習ではなく、自分のミスの原因を深掘りし、それを自分の言葉で説明できるようにすることが求められます。

中高一貫校生の場合、日頃からの準備が成績を分ける

中高一貫校のカリキュラムは、高速かつ先取り型が多く、「テスト前にまとめて復習すればいい」というスタイルでは到底対応できません。

特に、高校内容を中学段階から学び始めるケースでは、知識量も問題の難易度も高くなりやすいため、日常的な学習の質が問われます。

上位層は日々の授業を軽視せず、その日扱った内容をその日のうちに振り返って理解と定着を図ります。

詳しく知る:

「うちの子にできるのか?」と思ったら、外部サポートの活用も

「わかってはいるけど、実際にこれを家庭だけでやりきるのは難しい」と感じた方も多いのではないでしょうか。

実際、勉強法の見直しや、習慣の改善は、本人と保護者だけで完結させるには限界があります。

そんなときは、第三者の力を借りるという選択肢もあります。

家庭学習が苦手、反発が強い時期なら外部の力を

高校生になると、家庭内での関わり方が難しくなることも多くあります。「勉強しなさい」と言えば反発され、「放っておく」と何も手をつけない。

こうした状況では、保護者ができることは限られてきます。

また、成績が思うように伸びない原因は、生徒一人ひとりで異なります。

理解不足、演習不足、勉強法のズレ、計画の立て方、集中力の問題……複数の要因が絡み合っているケースも多く、自力でその本質を見極めるのは困難です。

外部の指導者が入ることで、客観的な視点から状況を整理し、何を変えるべきかを明確にできます。

《中高一貫校現役教師の経験談・実例紹介》 保護者面談でよく聞くのが、「うちの子は全然話さない」「家ではぐうたらしてばかり」という声です。 でも実際、学校では明るく振る舞い、授業後に雑談をするような生徒も少なくありません。 家庭と学校では、見せる顔が違うことは珍しくないのです。親ではない第三者だからこそ、話しやすいことや素直に見せられる姿があるのだと思います。 そう考えると、外部の力を借りることは、お子さんにとっても保護者の方にとっても意味のある選択になります。 学校や家庭以外の環境だからこそ見える一面もあり、それが成長のきっかけになることも多くあります。

WAYSでの成績アップ事例を紹介

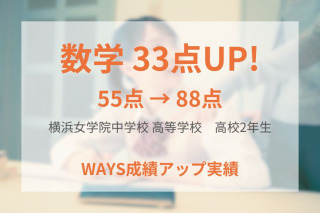

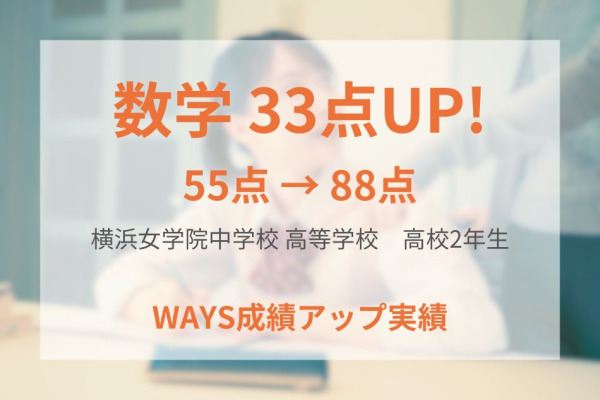

横浜女学院高校2年生|数学 55点 → 88点

教材を繰り返し演習する学習法へ切り替えたことで、数学の得点が急伸した事例です。

入塾前は学習習慣はあったものの、教材の難易度に対して適切な勉強法を取れておらず、55点と低迷していました。

WAYSでは、

- 学校教材を繰り返し4周演習し、試験範囲の定着を徹底

- グラフや図のイメージを持ちながら問題に取り組むことで、単なる計算ではない理解を促進

- 自宅でも演習時間を確保し、試験1週間前には仕上げが完了する学習ペースを確立

その結果、前期期末試験では数学が88点まで上昇。入塾後わずか3ヶ月で、平均点を超える得点を達成しました。

詳しく知る:

本郷高校1年生|数学A 31点 → 60点|物理基礎 44点 → 72点|英語 44点 → 61点

問題演習を通じて「理解したつもり」から「実際に解ける」状態へと変わり、全教科で成績が向上した事例です。

この生徒はコロナ禍による登校制限の影響で学習リズムを崩し、勉強の進め方を見失っていました。

WAYSでは、

- 学校教材を繰り返し演習し、わからない問題は即座に質問して解消

- WAYS開発の学習アプリを併用し、演習量を効率的に増やす学習環境を整備

- 問題の「正解」にとどまらず、「なぜそうなるのか」を確認しながら進め、理解の曖昧さを放置しない指導を実施

その結果、3ヶ月で全教科の成績が飛躍的に向上。

特に物理基礎は28点、数学Aは29点のアップを記録し、今後も全教科で安定した成績を目指しています。

詳しく知る:

WAYSなら「問題の見極め〜演習の管理」までサポートして、成績アップを実現

授業で「わかった」をテストで「解ける」に変えるには、問題の見極めから演習・定着までを管理する仕組みが必要です。

しかし、自力での対応が難しい場合もあるでしょう。

WAYSなら、その全てをプロが一貫サポートし、家庭では難しい学習管理を塾内で完結させます。

単に問題の解き方を教えるだけでなく、「なぜ解けなかったのか」「どうすれば定着するのか」という根本的な部分にアプローチする指導が特長です。

加えて、WAYSでは、以下のようなサイクルで指導が行われています:

- 指導時間の最後の30分で、演習で間違えた問題や理解不足の問題をその場で解き直す

- 次回の指導冒頭で「確認テスト」を実施し、前回の内容が定着しているかを確認

こうした反復とチェックの仕組みにより、生徒は“わかったつもり”から“できる状態”へと確実に進んでいくことができます。

「うちの子には無理かもしれない」と思っている方ほど、WAYSのようなサポートを活用することで、大きく学習スタイルが変わり、成績アップという結果に結びついていく可能性があります。

82.9%の生徒が成績アップを実現したWAYSの定期テスト対策。指導の仕組みを今すぐチェックしてみてください。