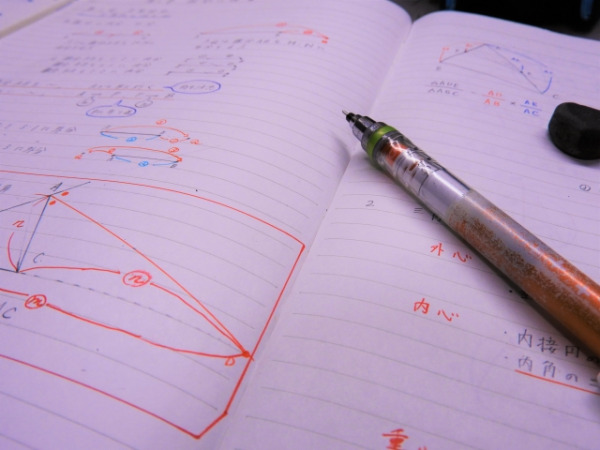

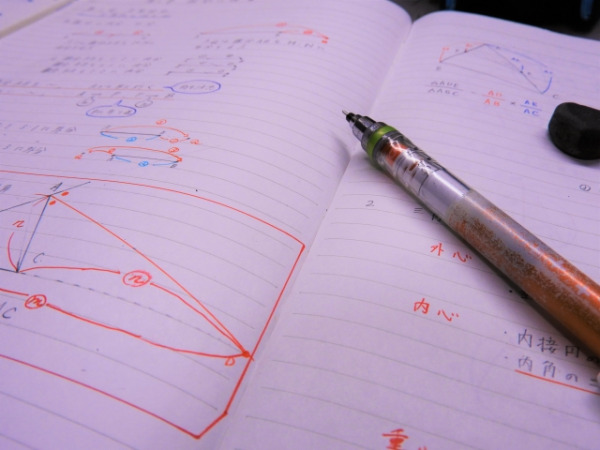

数学の途中式を雑に書く。

これでは、数学の成績はどこかで頭打ちになってしまいます。

数学の途中式は、本質的な理解の一助となるだけでなく、大学入試で重視される大事な要素です。

日々の学習のなかで、減点されない途中式を書く練習をすることが大切です。

このページの目次

数学の途中式とは、解法を論理的に記述したもの

数学の途中式は、問題を解くにあたって、思考過程を論理的に記したものです。

また、どの公式を使ったか、どのような発想をしたかを読み手に伝えるものでもあります。

単純な計算処理や式変形の過程を書き連ねるだけのものではありません。

求値問題であったとしても、証明問題と同じクオリティで記述すべきものです。

途中式を書く4つの意義

入試で重視される

最も重要なのは、国公立二次試験などで数学の途中式が採点の対象になることです。

答えが合っていても、途中式の論理性が欠けていれば、ほぼ確実に減点されてしまいます。

減点されない途中式が書けるよう、普段から練習しておくことが大切です。

本質的な理解につながる

論理的な解答が書けているか、記述解答の文言に気を配ると、「なぜこのように書くのか」という疑問が生まれます。

なぜこの方針をとるのか、なぜここで逆の事象について調べるのかなど、数学的理解が深まる契機となるのです。

ミスが減る

途中式を書かないということは、問題を頭の中だけで処理するということです。

そのような解き方をする癖がついてしまうと、複雑な処理をする問題を解く際に、ケアレスミスが頻発する恐れがあります。

たいていの場合、頭の中だけで処理するより手を動かした方が、早く正確に解けるでしょう。

復習しやすい

間違えた軌跡をしっかり残しておくことで、復習に活用できます。

途中式を書いていれば、どこまでできていたのか、どの言葉が不足していたのかが一目で把握できるのです。

失点した原因をきちんと理解することは、減点されない解答を書くことにつながります。

間違いから学ぶという姿勢で学習しましょう。

お子さんが途中式を書かないときの対処法2選

途中式を書く意義を説明する

お子さんが途中式を書く意義を理解していないというパターンです。

途中式が大学入試で重視されること、途中式を書くことでミスが減ることを中心に説明してあげてください。

「なんとなく解けた」からの脱却が、数学の成績アップには不可欠です。

途中式を書いているかチェックする

お子さんが途中式を書くのを面倒だと思っているパターンです。

勉強に対するモチベーションが低いことが多く、授業ノートも雑に作っているでしょう。

自発的に取り組むのは厳しいので、保護者の方の働きかけが重要です。

声かけだけでなく、適宜ノートチェックしてあげてください。

家庭だけでは徹底することが難しいようなら、学校や塾の先生と連携しましょう。個別指導塾や家庭教師にみてもらうのが、最も効果的です。

減点されない途中式を書く練習法

模範解答が充実している参考書を用意しよう

自学自習で解答の書き方を学ぶのであれば、参考書や問題集の模範解答を参考にするのが基本です。

オススメは『チャート式数学 シリーズ』(数研出版)です。

白・黄・青・赤の順に難しくなりますが、中高一貫校生は『新課程 チャート式基礎からの数学I+A』(数研出版)を進めましょう。

数学が苦手だと感じる人は『新課程 チャート式解法と演習数学I+A』(数研出版)や『新課程 チャート式基礎と演習数学I+A』(数研出版)でもOKです。

自分で解法を書いてみる

問題演習するときは、証明問題だけでなく、求値問題であっても途中式を書いてみることが大切です。

頭で考えていることを正確に言語化するのは意外に難しいものです。

ある程度パターン化できるようになるまで、しっかりと経験を積みましょう。

解答を1行1行理解してから添削する

模範解答と自分の解答とを丁寧に見比べ、添削しましょう。

どのように添削すればよいか分からない場合は、学校や塾の先生に見てもらうとよいでしょう。

「ベクトルa・bはそれぞれ一次独立なので」など、模範解答の言い回しをチェックしてください。

なぜその文言が必要かも含めてきちんと理解すれば、応用がきくようになります。

初見の問題でも減点されない途中式を書く力が身につくはずです。

実例紹介 | 過程の書き方を研究して得点力アップ!

中学3年生の男子生徒の実例です。

この生徒は、大雑把な性格で、手間のかかることをやりたがりませんでした。

数学では途中式をほとんど書かず、余白で計算して答えを書いて終わり、という勉強スタイルを続けていました。

中学3年生から高校数学に入ると、定期テストや小テスト、模擬試験などで過程を記述する機会が増えます。

案の定、この生徒の解答はきちんとした論証ができておらず、答えが合っていても大幅に減点されてしまいます。

頭の中ではわかっていても、それを採点者に伝えられるような解答を書けなければ、意味がないのです。

この生徒がそのことに納得したのは高校1年生になってからでした。

それからは、『新課程 チャート式基礎からの数学I+A』の模範解答をしっかり研究し、徐々に相手に伝わる解答が書けるようになりました。

数学の得点力が上がると同時に、今まで適当にしていた部分についての理解も深まったといいます。

数学で重視されるのは、過程です。途中式を大事にすることは、数学力に直結します。

数学の途中式を記述する力を高めたいなら個別指導塾がベスト

個別指導ならではの心強い添削力

数学の途中式は論理的に記述されるものですが、それでもお子さんなりの書き癖が出てしまいます。

あるいは、「ベクトルa・bはそれぞれ一次独立なので」といった言い回しの使い方がよくわかっていない、ということもあるでしょう。

そのような場合に効果を発揮するのが個別指導による添削です。

お子さんが自分の解答を客観視し、細かな書き癖を自覚したうえで、正しい解答の書き方を知る。

この繰り返しによって、お子さんの論証力は着実に上がっていきます。

集団指導塾でも正しい途中式の書き方を教わることはできますが、個別指導に比べどうしても添削の頻度は落ちてしまうでしょう。

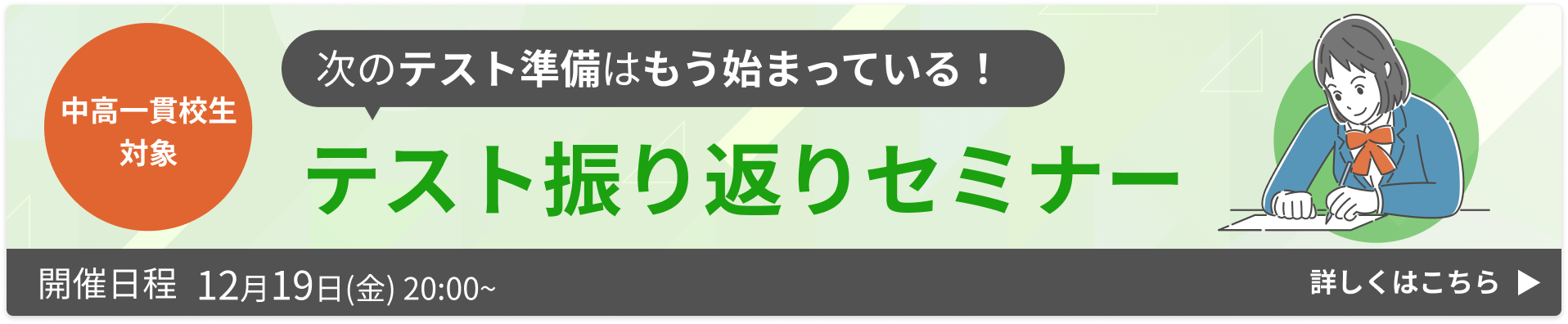

中高一貫校生は中高一貫校専門塾WAYSがオススメ!

最後に、オススメの個別指導塾である中高一貫校専門塾WAYSをご紹介します。

ハイレベルな中高一貫校のカリキュラムに完全対応しているWAYSは、以下の二本の柱でお子さんの数学の成績を跳ね上げます。

①途中式を重視した添削指導

②お子さんに問題の解説をしてもらうという、本質的な理解を促す指導

③学習ロードマップ作成による学習習慣の改善

WAYSは、実に8割以上もの中高一貫校生の成績を上げてきました。

お子さんが中高一貫校に通われているのなら、ぜひご検討ください。

WAYSで途中式に対する意識を変革!成績アップ事例

攻玉社中学校3年生 | 代数11点→93点

中学3年生の8月に入塾した生徒です。

入塾当初は、高校数学の土台となる中学レベルの計算力に取りこぼしがかなりある状態で、途中式を丁寧に書かないため、情報の整理も上手くいっていませんでした。

そこでWAYSでは、フォーマットに従った記述様式で書くように練習を行い、記述の形を作ってもらいました。

説明のための文言の抜けなどは特に注意して指摘をおこない、減点されない解答作成を目指しました。

プロの講師による細かい記述様式のチェックによって過程を正確に書く習慣が身についた結果、3か月後の定期テストで80点以上もの点数アップにつながったのです。

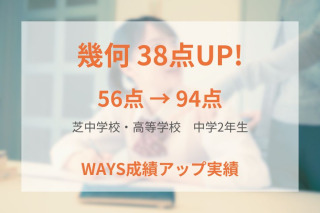

芝中学校2年生 | 代数71点→96点、幾何56点→94点

中学2年生の8月に入塾した生徒です。

入塾当初は、途中式を書かないことが原因で、きちんと論証できていなかったり、計算ミスが頻発したりしていました。

そこでWAYSでは、途中式を書く練習も兼ねて、試験範囲の問題を周回してもらうことにしました。

これまではやっつけ仕事で取り組んでいたようですが、講師が途中式のチェックを都度行ったため、少しずつ減点されない解答が作れるようになりました。

やがて発展レベルの問題にも手を出せる余裕が生まれ、着実に数学力が伸びていきました。

今後も点数9割を維持し、数学が武器になるよう、しっかりと演習していく予定です。

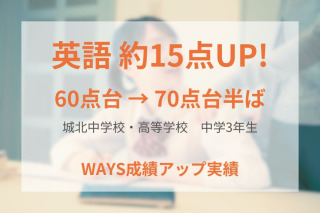

城北中学3年生 | 数学α 約50点→約60点、数学β 約50点→90点超

中学1年生の6月に入塾した生徒です。

学習の基本姿勢が身についておらず、途中式も非常に雑に書いていました。そのせいで、解き方は理解できているのに計算ミスをしてしまったり、自分で書いた数字を読み間違えてしまったりと、もったいない失点を重ねていました。

そこでWAYSでは、以下の2点に力を入れてもらいました。

①途中式を丁寧な字で書く

②解説に書かれている途中式を1行1行読み込んで理解する

通塾から2年以上が経過し、3年生の1学期期末テストで満点近い点数をとることができたのは、非常に大きな成長です。

今後も「丁寧に解く」という基本姿勢を継続し、高校進学に向けた準備を進めていきます。

WAYSの指導ノウハウの詳細を知りたい方は、下記よりご覧ください。

また、下記より無料学習相談を承っています。

学習相談には、最寄りの教室でお話を伺う無料学習相談と、ご自宅から気軽に相談できる無料オンライン相談の2種類があります。

どちらも、お子さんの学習状況に応じて、プロの講師が学習ロードマップを念頭にアドバイスいたしますので、勉強方法や学習計画でお悩みの方は以下のボタンからぜひご予約ください。

カリキュラムの特徴から勉強法まですべてわかる!中高一貫校「数学」の教育・学習事典はこちら