実際に中高一貫校(私立中学、高校)で使用されている数学の教科書(検定教科書、検定外教科書)を一覧紹介します。

さらに、中学受験期に算数が苦手だったお子さん向けに、検定外教科書(中高一貫校用教科書)を中心に、中高一貫校の数学テキストについて、学習パターン・勉強方法を丁寧に解説します。

大切なのは、予習→授業→復習のサイクルを守りつつ、基本例題を徹底的に理解することです。

公立中高生が8割・9割を占める一般的な学習塾では、検定外教科書(中高一貫校用教科書)の指導が困難なケースがあります。

500校以上の中高一貫校の生徒の指導実績があり、検定外教科書の指導ノウハウを持つ「中高一貫校専門 個別指導塾WAYS」へご相談ください。

このページの目次

中高一貫校(私立中学)で実際に使用されている数学の教科書一覧と活用例

「中高一貫校専門 個別指導塾WAYS」は、これまでにのべ500校以上の中高一貫校生の指導に携わってきました。

定期テストの成績アップに力を入れるWAYSでは、学校の使用教材をデータとして蓄積し、指導ノウハウとして活用しています。

WAYSのデータベースおよび中央教育研究所株式会社の「教科書採択表」などを基に、実際に多くの中高一貫校で採用されている数学のテキストを紹介します。

※使用教材は年度によって異なる場合があります。最新情報を知りたい方は中高一貫校専門の個別指導塾WAYSまでお問い合わせください。

検定教科書

検定教科書は、公立中学で使用されるテキストです。

説明が丁寧で分かりやすい一方、基本的な内容が中心になっているため、多くの中高一貫校では補助的に使用する程度にとどまっています。

- 『新しい数学』(東京書籍)……三輪田学園・聖学院・渋谷教育学園渋谷中学校など

- 『これからの数学』(数研出版)……青山学院中等部・東京都市大学等々力・横浜雙葉・関東学院など

- 『未来へひろがる数学』(啓林館)……攻玉社・淑徳与野・開智・中央大学附属横浜など

- 『数学シリーズ』(数研出版)……栄東・横須賀学院・横浜共立学園など

- 『数学シリーズ』(啓林館)……早稲田など

- 『深進数学』(啓林館)……獨協・浅野など

検定外教科書(中高一貫校生教科書)

検定外教科書が、多くの中高一貫校で使用されているメインテキストです。

検定教科書に比べ構成が柔軟になっており、より体系的に数学を学ぶことができます。例えば、中学内容の「等式」と高校内容の「不等式」を連続で学習する、などといった工夫がされています。

また、標準~応用レベルの内容が多く含まれているのが特徴です。

- 『体系数学』(数研出版)……攻玉社・栄東・早稲田・四天王寺など

- 『システム数学』(啓林館)……成蹊・海城・清風など

- 『プライム数学』(Z会)……本郷・巣鴨・成城・洛南・西大和など

- 『アドバンスト数学シリーズ』(Z会)……逗子開成など

中高一貫校(私立中学)の数学教科書の活用例

①中高一貫校用教科書(検定外教科書)+準拠問題集

最も多い活用パターンです。

基本は教科書に沿って授業を進め、準拠問題集が自学用の課題として出されます。

予習・復習前提の授業が展開されることが多く、基礎的な内容の説明は割愛されがちです。

初学時点で、深い学びを得ることができます。

②検定教科書+ハイレベル問題集(オリジナルプリント)

検定教科書で公式や定義などを確認したあと、中高一貫校用の問題集やオリジナルプリントで演習をするというパターンです。

検定教科書には載っていないような標準~応用レベルの問題を、問題集やプリントを用いて補います。

基本的な内容を扱う検定教科書から入るので、初学でつまずくことは少ないでしょう。

授業についていくためには自学自習が不可欠

①②いずれの場合であっても、「進度が早く内容も濃い」というのが中高一貫校生の数学です。

中1~中2で3年分の中学数学、中3~高1で数ⅠAⅡB、高2で数ⅢCを扱います。

公立の学校より1年早いうえに応用的な内容まで扱うため、授業についていくためにはお子さんの自学自習力が不可欠です。

なお、中高一貫校の数学のカリキュラムについて、詳細を知りたい方は、下記のリンク先をご覧ください。

詳しく知る:

中高一貫校が実際に行っている数学の指導例

私の勤務校では、数学の授業は、プリント教材を使いながら『プライム数学』を軸に展開しています。

ICT機器やipadを活用し、昔では考えられなかったような取り組みも行っています。

ですが、それでも土台の部分はまったく変わっていません。

以下の3つのステップが大原則です。

①予習をし、疑問点を明らかにしたうえで授業に臨む

②授業で理解を深め、疑問点を解決する

③課題や定期テスト勉強に取り組み、自力で解けるようになるまで復習する

学校の授業では、問題を解くテクニックや数学的思考を学べます。

しかし、予習をしたうえで授業に臨み、内容を理解するのは、あくまで「わかる」という段階にすぎません。

そこから反復演習をして、「できる」という段階に移行しなければならないのです。

私の勤務校に限らず、中高一貫校では質の高い復習が求められているといえます。

中高一貫校用教科書の特徴を紹介

『体系数学』は検定外教科書の定番本!

非常に多くの中高一貫校が採用しているテキストです。

中高一貫校用教科書のなかでは標準的なレベルのテキストだといえます。

浅野中学や成城中学など、独自のオリジナルテキストと併用している学校もあります。

お子さんの通っている学校が『体系数学』を採用している場合は、ぜひ下記の記事をご覧ください。『体系数学』の効果的な使用法について解説しています。

詳しく知る:

『システム数学』も定番レベルの難しさ

『体系数学』の次に採用が多いテキストです。

レベルとしては『体系数学』と同様ですが、基本事項の説明が丁寧なつくりになっています。ただしその分、問題の掲載数は少なめです。

お子さんの通っている学校が『システム数学』を採用している場合は、ぜひ下記の記事をご覧ください。『システム数学』の効果的な使用法について解説しています。

詳しく知る:

『プライム数学』は難度が高め

少しずつ採用校が増えているテキストです。

小学校の算数からスムーズに移行できるようになっており、中学単元と連続して高校単元を学ぶつくりになっています。

①「例題」と「練習問題」で基本を押さえる

②章末問題A(標準)・B(応用)で演習する

というコンセプトです。

定義などの説明では数学的に厳密な表現が散見され、章末問題Bがなかなかの難問であったりなど、ハイレベルかつ学びがいのある教科書だといえます。

『アドバンスト数学シリーズ』も応用重視

かなり昔からある中高一貫校用教科書です。

『プライム数学』を作成しているZ会が出しているテキストなだけあって、『プライム数学』と同等か、それ以上の難しさを誇ります。

ただし、『プライム数学』に比べると問題の配列がやや粗く、最近の入試傾向を反映しきれていないという欠点があり、採用校はそこまで多くはありません。

中高一貫校用教科書は演習でつまずくたびに戻る場所!使い方・勉強方法を解説

まずは例題と練習問題を理解する

数学の勉強のスタート地点は、教科書です。

公式や定義の確認をしつつ、例題と練習問題に挑戦します。

ここまでが、いわゆる予習です。あまりにも理解が進まない場合は、検定教科書や参考書の説明を参照するなどしましょう。

中高一貫校では、教科書も授業もレベルが高いため、初学時点で完璧に理解できないことも多く出てきます。

問題演習を重ねていくなかで少しずつ理解が深まっていきますので、変に苦手意識を持たないことが重要です。

解けない問題があれば、教科書を見返してみる

問題演習で詰まってしまったら、教科書の該当箇所を見返すとよいでしょう。

中高一貫校用教科書は、例題や練習問題でもそれなりのレベルの問題を載せているので、よい復習になるはずです。

問題集とうまく併用してください。

成績低迷してしまっている場合は「自学自習」ができているかを確認

もしお子さんが、授業についていけていなかったり、定期テストで平均点以下が続いてしまったりしているようなら、中高一貫校用教科書がどうのという前に、多くの場合、自学自習が足りていません。

中高一貫校の数学は、進度が早く、内容も濃いため、予習や復習、実力をつけるための演習が絶対に必要なのです。

自学自習ができていないお子さんがいる家庭のために、4つの段階を踏みながら、少しずつ勉強法を変えていく方法を、次の記事で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

詳しく知る:

教科書の徹底理解を起点に成績アップ!WAYSの指導事例

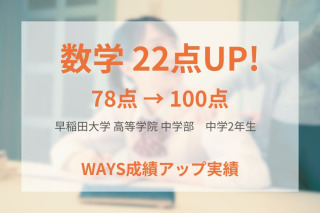

早稲田大学高等学院2年生 | 授業進捗に合わせた教科書の復習で数学a 56点→78点、数学b 78点→100点

早稲田大学高等学院2年生の事例です。入塾前、2年生1学期の期末テストでは数学aが56点、数学bが78点と低迷していました。

原因は、宿題の提出で精一杯で、十分な演習量を確保できていなかったためです。

そこでWAYSでは次のように指導を行いました。

- 学習管理アプリ「reco」で学校の授業進捗を管理し、習った範囲をすぐに復習する習慣を確立

- 学校での学習内容を忘れる前に知識として定着させ、テスト本番で実力を発揮できるように指導

- 教科書からの出題が多い早稲田高等学院の数学対策として、教科書を3周し解法を完璧に覚える

結果、2年生2学期の期末テストで数学aが78点(+22点)、数学bが100点(+22点)と大きく成績アップできました。

詳しく知る:

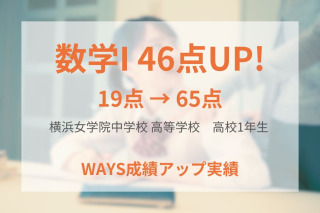

横浜女学院中学校高等学校高校1年生 | 教科書を解き込む基礎固めで数学Ⅰ 19点→65点

横浜女学院中学校高等学校高校1年生の事例です。入塾前、1年生1学期の期末テストでは数学Iが19点と低迷していました。

原因は、テストで得点するための勉強法がわからなかったためです。

そこでWAYSでは次のように指導を行いました。

- 教科書と問題集のA問題に絞って3周以上し、基礎固めを徹底

- まずは自力で理解し、問題を解く力を育成

- 季節講習期間中に次学期の単元を予習し、通塾の曜日に合わせて質問する学習のリズムを構築

結果、入塾から2ヶ月後の1年生2学期の期末テストで数学Iが65点(+46点)と大きく成績アップできました。

詳しく知る:

立教新座高校2年生 | 教科書を徹底的に理解して数学Ⅰ 30点→数学Ⅱ 80点

立教新座高校2年生の事例です。入塾前、1年生2学期の期末テストでは数学Iが30点と低迷していました。

原因は、授業内容が理解できていないのに、学校の先生になかなか質問できずに疑問を解消できなかったためです。

そこでWAYSでは次のように指導を行いました。

- 学習教材を数学の教科書一本に絞り、徹底理解と解法を身につけることに集中

- 分からないことがあればその場ですぐに講師に質問でき、疑問を翌日以降に持ち越さない環境を提供

- 120分の演習で集中力をアップし、日々数多くの演習問題をこなすことで基礎力を底上げ

結果、2年生1学期の期末テストで数学IIが80点(+50点、平均+約20点)と大きく成績アップできました。

詳しく知る:

「中高一貫校専門 個別指導塾WAYS」には、500校以上の中高一貫校生の指導実績があり、お子さんが通う中高一貫校にも対応できます。

左下の虫めがねマークより「学校名 成績アップ」で検索すると、学校別の成績アップ事例を探せます。ぜひお試しください!

中高一貫校用教科書に苦戦しているなら、対策ノウハウを持つ「中高一貫校専門 個別指導塾WAYS」へ

中高一貫校(私立中学、高校)のハイレベルな数学を支える検定外教科書。

検定教科書に比べると学びの宝庫だといえますが、一方で授業についていけない……というお子さんがいるのも事実です。

ご家庭でお子さんをサポートするのが難しい……と感じる場合は、『体系数学』『システム数学』『プライム数学』『アドバンスト数学シリーズ』など、中高一貫校用教科書の指導ノウハウを持つ、「中高一貫校専門 個別指導塾WAYS」にご相談ください。

WAYSは、500校以上の中高一貫校の生徒の指導実績があるため、学校で使用している個別の教材で、どのように学習を進めれば、しっかり内容を理解し、なおかつ定期テストで得点できる実力を身につけられるのか、答えを持っています。

- 家でまったく勉強をしない状態だけれど、それでも成績は上がる?

- 学校の宿題・課題も多いのに、塾に通ったら余計に負担にならない?

- 中高一貫校の難易度の高い教科書に、どのように対応している? なぜ82.9%の成績が上がる?

など、よくある疑問については、次のページで詳しく解説をしていますので、ぜひご覧ください。