『体系数学』は、中高一貫校の先取りカリキュラムに対応した数学教材です。

公立校向けの検定教科書に比べ、1.2倍の速度で授業が進むほか、難易度も高くなっているため、苦戦する中高一貫校生が多くなっています。

しっかりと理解し、定着させるためには、強度の高い学習が必要です。

理解が甘いままの単元が積み重なると、成績が低迷し、授業についていけなくなってしまうケースがあります。

『体系数学』の対策のポイントは、わからない箇所が出てきたときに、解説を読み込んだり、先生に質問したりしてすぐに解消し、放置しないことです。

わからない箇所の解消が独力では難しいと感じる場合は、中高一貫校向け教材である『体系数学』に対応できる、中高一貫専門の個別指導塾や家庭教師を活用してください。

対策の仕方や、勉強方法がわかっても、いざ実行しようとすると難易度が高く、思うように進まないケースも。

独力で対応するのが難しいと感じたら、『体系数学』指導のノウハウを持つ「中高一貫校専門 個別指導塾WAYS」へご相談ください。

このページの目次

体系数学とは?数学の概念が自然な流れで勉強できる教材

『体系数学』は、数研出版が中高一貫校向けに開発した数学教材です。

一般的な中学・高校の教科書とは異なり、数学の概念をより自然な流れで学べるように設計されています。

例えば、以下の通りです。

- 通常のカリキュラム:「等式」(中1)→「不等式」(高1)

- 体系数学:「等式」と「不等式」を連続して学習

この方法により、数学の概念がより深く、つながりを持って理解できるようになります。

『体系数学』シリーズごとの対象学年と単元

『体系数学』は学年別ではなく、代数と幾何の2つに分かれています。

代数は数式・関数などの計算問題、幾何は図形問題が中心です。

シリーズは1~5まであり、中学校では主に1~2、高校では3~5を扱います。

学校では小さい冊子の教科書と大きい冊子の体系問題集をセットで使用することが多いです。

| シリーズ | 対象学年 | 単元 |

| 体系数学1 代数編 | 中1~中2 |

|

| 体系数学1 幾何編 | 中1~中2 |

|

| 体系数学2 代数編 | 中2~中3 |

|

| 体系数学2 幾何編 | 中2~中3 |

|

| 体系数学3 数式・関数編 | 高1~高2 |

|

| 体系数学3 論理・確率編 | 高1~高2 |

|

| 体系数学4 | 高2 |

|

| 体系数学5 | 高3 |

|

『体系数学』を採用する中高一貫校の授業進度は1.2倍

『体系数学』を採用している学校の授業進度は公立学校の1.2倍ほど速いです。

基本的に1年間で代数編と幾何編、それぞれ1冊ずつを完了しますが、これは容易なことではありません。

なぜなら、『体系数学』の1冊には通常の2年分の内容が凝縮されており、難易度も高いからです。

そのため、多くの学校では数学の授業時間を十分に確保して対応しています。

それでも、1年で終わらないケースも珍しくありません。

一般的な進度では、中高一貫校の場合、高校1年生の1学期終了時点で体系数学3まで到達するペースが多いようです。

詳しく知る:

『体系数学』に苦戦するのはなぜ? よくある悩み

ハイレベルな『体系数学』は消化不良を起こしやすい

『体系数学』は、高度な内容を効率的に学べる反面、以下のような悩みを抱えているお子さんも少なくありません。

- 授業進度が速くてついていけない

- 問題数が多くてこなしきれない

- 内容が難しくてわからない

『体系数学』の授業では、進度を保つため解説が簡略化されがちです。

難易度の高い内容を短時間で理解するのは困難で、消化不良のまま次の単元に進んでしまうお子さんも少なくありません。

理解できない部分が積み重なると、学習量の多さや内容の難しさがさらに負担となり、授業についていけなくなる悪循環に陥ります。

一部の中高一貫校では進学実績重視のため、成績下位のお子さんへのサポートが不十分になることも。

しかし、適切な指導があれば状況は改善できます。

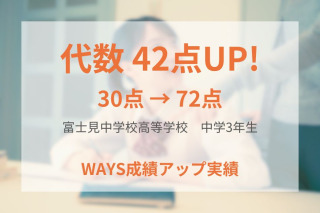

個別指導塾の活用で消化不良から脱却できた事例 | 富士見中学校3年生:代数30点→72点、幾何40点→78点

「中高一貫校専門 個別指導塾WAYS」での、富士見中学3年生の事例です。

入塾前の中学2年生の2学期期末テストでは、代数が30点、幾何が40点という、厳しい状況でした。

原因は、家で勉強できず、学習量が圧倒的に足りていなかったためです。

そこでWAYSでは、次のように指導を行いました。

- 問題を間違えた際にはまず自分で解説を読み、理解できない部分を明確にしてから質問する習慣を指導

- 体系数学問題集の範囲を3周演習し、間違えた問題はその都度解き直しを徹底

- 集中できる学習環境の中で演習時間を確保し、反復と復習によって定着度を高めた

結果、10か月後の中学3年生の2学期期末テストでは、代数は30点→72点(+42点)、幾何は40点→78点(+38点)と、大きく成績をアップすることができました。

詳しく見る:

1コマ120分の長時間指導と、「わかる」を重視する解き直しで、『体系数学』を完全攻略。

学校教材を教え抜き、成績を着実にアップさせる「中高一貫校専門 個別指導塾WAYS」の定期テスト対策指導はこちら。

『体系数学』の勉強法・対策:不明点を放置しない

一番大切なのはわからないものをそのままにしないこと。

理解不足であったり、授業で解説が飛ばされたりした問題は、自分の力で解けるようになるまで勉強する必要があります。

わからないところは、何もしなければずっとそのまま。

その日に学んだことはその日のうちに定着させましょう。

「自分でどうやってやればいいの?」という方は、以下のステップで勉強することをおすすめします。

- 教科書の例題や練習問題を解く

- Level Aの問題を解いて基礎を固める

- Level Bをマスターして定期テストで上位を目指す

- トップクラスを目指すならLevel Cに挑戦する

1.教科書の例題や練習問題を解く

いきなり体系問題集に取り組むのは避け、教科書の例題をじっくり読み解くことから始めてください。

例題の解き方を理解したら、練習問題に挑戦します。

ここでつまずいても焦る必要はありません。

わからない点は先生や友人に質問し、基礎をしっかり固めることが重要です。

教科書の内容を十分に理解できたと感じたら、次のステップに進みましょう。

2.Level Aの問題を解いて基礎を固める

教科書の内容を理解したら、次は体系問題集のLevel Aに取り組みます。

Level Aは教科書レベルの基本問題で構成されているため、ここでしっかりと力をつけることが大切です。

全問正解を目指して取り組みましょう。

間違えた問題があれば、なぜ間違えたのかを分析し、必ず解き直してください。

詳しく知る:

Level Aを完璧にマスターすることで、より難しい問題に取り組む際の自信につながります。

3.Level Bをマスターして定期テストで上位を目指す

LevelBは幅広い種類の問題を扱っていて、ここを完璧に解けるようになれば定期テストで上位に入ることも可能です。

「LevelBが難しい!」という生徒さんはLevelBの■印問題を中心に解きましょう。

気づいてないお子さんが多いですが、体系数学は■印問題だけを解いても一通りの学習ができるようになっています。

演習量が少ないと思うかもしれませんが、まずは■印問題を完璧にしてから残りのLevelB問題をやっても良いでしょう。

ただ、お子さんたちを見ていると、代数はLevelBの問題は全部解けるものの、幾何のLevelBは難しいようです。

ですので、代数はLevelB全部、幾何はLevelBの■印問題を優先的に勉強するのがおすすめです。

テスト2週間前からは、過去に間違えてしまった問題、解き方がわからなかった問題を中心に、計画的に演習をし、万全の状態でテストに臨めるようにしましょう。

詳しく知る:

4.トップクラスを目指すならLevel Cに挑戦する

余裕がある生徒さんは、Level Cと総合問題にも挑戦してみましょう。

Level Cと総合問題は難易度が高く、トップクラスの生徒が取り組むレベルです。

ここまで到達できれば、大学受験でも十分な実力がついていると言えるでしょう。

ただし、Level Bまでをしっかりとマスターしてからチャレンジするのが鉄則です。

FAQ

-

Q 『体系数学』に苦戦する中高一貫校生が多いのはなぜですか?

A中高一貫校特有の先取りカリキュラムに対応し、授業の進みが速くなりがちで、学習内容の難易度も高いため、消化不良のまま次の単元に進んでしまうケースが多いためです。基礎を定着させるための演習を、自宅学習でしっかり行う必要があります。 -

Q 『体系数学』を教材とする中高一貫校で、定期テストの成績を上げるためには、どのような対策が有効ですか?

A授業スピードに対応しながら、一つひとつ着実に理解していくために、不明点が出てきたときに放置しないことが重要です。解答解説を読んだり、学校の教師・塾の講師に質問するなどして、すぐに理解できるようにしましょう。また間違えた問題は、一度解いて終わりではなく、演習を重ねて、しっかり定着させる必要があります。 -

Q 勉強方法がわかっても、家で勉強をしないため、実行できそうにありません。どのような対策がありますか?

A個別指導塾の活用が王道です。家で勉強ができない場合、宿題を出すタイプの塾では成果が上がりませんので、宿題を出さずに成績アップを実現できる指導システムを持っていて、なおかつ中高一貫校用教材である『体系数学』の指導ノウハウを持っている塾を選びましょう。

個別指導塾で『体系数学』の対策をし、実際に成績アップできた事例を2件紹介

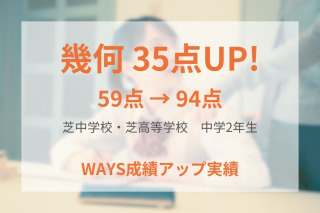

芝中学校2年生|数学 59点 → 94点

『体系数学』の予習と反復に取り組み、計画的な学習リズムの中で着実に実力を伸ばした事例です。

入塾前は、途中式を省略したり図を描かないなど、丁寧さに欠ける解き方が課題となっており、成績にも伸び悩みが見られました。

WAYSでは、以下のような取り組みを行いました。

- 学校進度に合わせて体系数学の教科書と問題集を予習形式で学習。先取り学習によって学校授業の理解度を向上

- 例題を真似て問題を解くことで演習の質を高め、解法の定着を促進

- 学習計画に基づいて章ごとに復習を重ね、定期テスト前は融合問題に取り組み応用力を養成

その結果、幾何の点数は4ヶ月で82点から94点にアップ。入学当初59点だった数学全体の成績も大幅に改善し、上位を安定してキープできるようになりました。

詳しく知る:

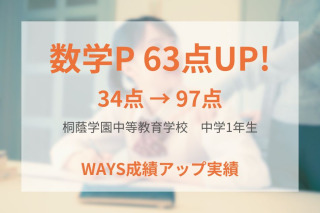

桐蔭学園中等教育学校 中学1年生|数学P 34点 → 97点|数学Q 39点 → 64点

学習習慣がまったくなかった状態から、正しい勉強法と体系数学の反復によって基礎力と得点力を身につけた事例です。

入塾前は『体系数学問題集』を期限内に終わらせることができず、丸付けや解き直しもできていない状態が続いていました。

WAYSでは、以下のような取り組みを行いました。

- 週2日の通塾で体系数学問題集に取り組み、演習と復習の時間を安定的に確保

- 授業終盤の30分で間違えた問題をその場で解き直し、理解を深めるサイクルを習慣化

- 生徒の性格に合わせた声かけや相談対応を通じてモチベーションを維持し、家庭学習の質も向上

その結果、数学Pは97点、数学Qは64点と、いずれも成績を大幅にアップ。学習習慣の定着と反復演習が、着実な成果に結びつきました。

詳しく知る:

独力では難しいと感じたら、『体系数学』の指導実績豊富な「中高一貫校専門 個別指導塾WAYS」へ

基礎レベルの問題から順に取り組み、自力で解けるまで反復演習をしていく。

しかし、『体系数学』は難易度が高く、多くの中高一貫校生が苦戦しています。

思春期に入り、ご家庭でのサポートが難しいようなら、「中高一貫校専門 個別指導塾WAYS」をご検討ください。

WAYSは、1コマ120分のうち、90分の指導時間で課題を進め、30分の確認テストにより学習内容の定着を図ります。

また、中高一貫校に特化したノウハウをもとに、お子さんが通う学校の定期テストの出題傾向に沿って『体系数学』の対策を行うことが可能です。

8割以上の中高一貫校生の成績を跳ね上げてきたWAYSの指導を、ぜひ体験してみてください。