実際に多くの人が計算ミスを克服している7つの方法を、中高一貫校専門塾が紹介します。

数学や物理では、ちょっとした計算ミスが命取りになって点数を大きく落とすことも珍しくありません。

しかし、定期テストや大学受験では、正答率の低い応用問題を取りに行くよりも、標準的な問題で点数を取りこぼさないようにするのが効率の良い点数の稼ぎ方となります。

ただの計算ミスだと軽く見ていると、いつまでも同じミスを繰り返し、定期テストや大学受験で後悔することになるかもしれません。

自力でのミス対策が機能しない場合は、個別指導塾や家庭教師の活用で解消できる可能性があります。

このページの目次

計算の基礎基本からの対策

計算を速くする!よく使う計算結果は覚えてしまう

計算が速い人と遅い人がいます。これは、計算結果を覚えてしまっているか、その場で計算しているかの違いです。

たとえば掛け算の九九は、中高生であれば誰でも瞬時に答を言えますが、3 × 7 = 21 と計算結果を覚えてしまっているからです。

そして私たちは、覚えてしまっている九九の計算結果を間違えることは、まずありません。計算結果を覚えてしまったほうが、計算ミスを減らせるわけです。

九九から少し発展して、2桁の掛け算も覚えてしまうことで、計算のスピードアップと、計算ミスを減らす効率化が期待できます。

- 11 × 11 = 121

- 12 × 8 = 96

割り算や、足し算・引き算も考え方は同じです。

複雑な式も、一つひとつ分解していけば、単純な足し算・引き算、掛け算・割り算の組み合わせです。覚えている計算結果の引き出しを増やしていきましょう。

同じミスを減らす!計算ミスの傾向をつかむ

自分の傾向をつかんで、同じ間違いを繰り返さないことが大切です。

テストが返却されて、計算ミスをしてしまったことがわかったら、専用ノートや手帳、スマホのメモ帳などにまとめます。過去のテストにさかのぼってリストアップするのも効果的です。

たとえば九九でも、7 × 6 = 42 だけがどうしても覚えられず、7 × 6 = 48 になってしまうなど、 自分のミスの癖が見えてくるはずです。

傾向がわかったら、ミスを覚えておき、同じ計算に出会ったときにミスを思い出してください。

◇7 × 6が苦手

計算中に7 × 6が出てきたらミスを思い出し、同じミスをしないように意識する。

◇答えを約分し忘れる

テスト最後の見直しで、分数の問題はすべて約分が出来ないかチェックする。

◇−(マイナス)符号の処理を間違える

解き終わったら、−(マイナス)符号だけに着目して、式と計算過程を見直す。

ケアレスミス対策

数字を「大きく」かつ「ていねい」に書く

- 小さな字だと頭が混乱しやすい

- 字が汚いと読み間違いしやすい

計算を焦るあまり、計算式を小さな字で書き殴ってしまいがちです。

しかし、小さくごちゃごちゃした字だと、計算している本人も頭が混乱しやすくなります。

極端な例では「1」と「7」を間違える、「x」と「×」を間違えるなど、読み間違いをするケースもあります。

計算では「大きな字が正義!」です。騙されたと思ってやってみてください。

面倒でも計算を1つずつ進め、計算過程をしっかり書く

式変形の途中で暗算をする場合に、ミスをしやすくなります。

長い計算式で、時間を意識するあまり速く解こうと焦り、雑に暗算してしまうケースも同様です。

まず重要なのは、面倒でも計算過程を一つひとつ書きながら、着実に進めるということです。

暗算で進めてしまうと、計算ミスが増えるのはもちろん、解いたあとに見直しをしようと思っても、ミスに気づきにくくなってしまいます。

計算ミスの多くは、小学生でもわかる単純なもの。落ち着いて考えれば気づくはずの間違いですが、いったん「こうだ」と思いこんでしまうと、気付けなくなってしまいます。

少しでも計算ミスでの失点を減らせるよう、じっくり、着実に、やるべきことを実行しましょう。

複雑な式変形をしなければならない場合は、途中式を何回かに分けて式変形をし、一つ一つの計算を単純にして、計算ミスを減らせるようにしましょう。

計算テクニック面の対策

「問題の解き方探し」と「計算」は別々に行う

問題の解き方がこれで合っているのか自信がない場合は、脳の中で「解法の試行錯誤」と「計算処理」という違った方向性の作業を同時に行うため、ミスが発生しやすくなります。

そこで、解法の試行錯誤と計算処理は、意識的に分割します。

解き方を探しながら計算してきてしまった場合は、解き方が決まってから、計算だけをやり直す癖をつけましょう。

最初から解き方がパッとわかっている状態であれば、計算に集中できて理想ですが、そうもいかないケースも多々あります。ミス多発ポイントだと意識して、最後に念入りに見直すようにするのが良いでしょう。

シンプルな解法で計算する

当然ですが、複雑な計算式になればなるほど、計算ミスをする可能性が高くなります。

普段の勉強から常に、できるだけ計算過程を減らせるシンプルな計算方法を意識するべきです。

式変形の工夫によって簡単に計算できることがあります。

【例】

- 3 × 31 + 6 × 31 =(3+6)× 31 = 9 × 31 =279

- 101 × 99 =(100 + 1)(100 – 1)= 10000 – 1 =9999

- 28 × 25 = 7 ×(4 × 25)= 7 × 100 =700

その他因数分解や約分等を駆使すれば計算が格段に楽になり、計算ミスも減ります。

「見直し」での対策

人間は間違える生き物です。その前提に立ち、自分の計算を信用しない、ある種の疑り深さが、計算ミスを減らす最後の砦になります。

次々に計算をするのではなく、次の計算過程に入る前に、もう一度計算をして、見直しましょう。

次の新しい問題に進む前も同様で、思い込みや勘違いがなかったか、念のため確認をします。

検算をして確かめる

- 因数分解を展開、微分を積分して元に戻るか(逆動作)

- 確率が1を超えていないか、対数の真数がマイナスでないか(定義)

- 方程式、不等式に答えを代入しても成り立つか

検算の仕方については問題によってまちまちです。

普段から検算をしていないと、検算のやり方を思いつきません。試験でなくとも、検算をして経験しておきましょう。

効率よく点数を稼ぐために、標準的な問題の見直しを優先する

数学や物理の答案は、試験中に必ず見直しをしてください。

答案作成中は必死に答えに辿り着こうと試行錯誤していて、計算ミス以外にも、思いも寄らないミスをしてしまっている場合があります。

試験時間に余裕が無い時もありますが、効率よく点数を取るという観点からは、応用問題に長い時間を使う前に、標準的な問題の見直しを優先したほうが良い場合が多くなります。

また、答案は、自分が書いたものなので、客観的に見るのが難しくなります。

他人の書いた答案と思って、計算ミスを探せると効果的です。また、時間が経ったほうが、より客観的に答案を見られるので、一度終わりまで解いたあとに、冒頭に戻って見直しに入るのがおすすめです。

計算ミスを軽視していると直らない!個別指導塾での根本対策も選択肢に

親が口うるさく言うのは逆効果

計算ミスを減らすための対策は、なにか特別な方法があるというよりは、着実に1つひとつ計算に取り組めるかどうか、やるべきことをしっかりやれるかどうかが大半を占めます。

ですので、当の本人が、計算ミスを軽視して、真剣に対策をしようと考えない場合、計算ミスをなくすのは困難です。また、自分でミスの傾向を客観視するのも、難しい場合が多いでしょう。

しかし、親が口うるさく言ったところで、思春期真っ只中の子であれば、反発したり、言うことをきかなかったりするケースもよくあります。

だからこそ、中学生、高校生くらいの年齢であれば、家庭教師や個別指導塾が解決策になる可能性があります。

間違えた問題の解き直し+確認テストで計算ミスも克服!82.9%が成績UP

私たち「中高一貫校専門 個別指導塾WAYS」は宿題に頼らない1コマ120分指導を行っています。

最後の30分は、間違えた問題の解き直しを行い、さらに次回指導の冒頭で確認テストを行い、知識の定着をはかっています。

自宅学習や、学校のテストでは、問題を解いたら解きっぱなしで終わっているかもしれません。

しかしWAYSでは、計算ミスは、すぐその場で指摘され、直すことになり、どういう場合にミスをするのか本人もつかみやすくなります。解き直しや確認テストで、計算ミスも減っていくはずです。

中高一貫校それぞれで異なる教材にも完全対応し、82.9%が成績アップを実現しているWAYSのノウハウは、こちらの記事でご確認ください。

詳しく知る:

WAYSで計算ミスを克服し、大幅成績アップを実現!

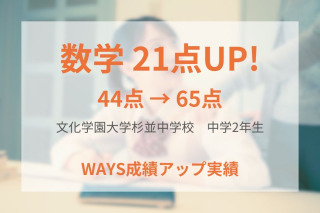

文化学園大学杉並中学校2年生|数学 44点→65点(+21点)

入塾前、中学1年2学期期末テストでは数学が44点と低迷していました。

原因は、部活動や習い事で忙しく、自宅学習の時間が取れずに演習不足に陥っていたためです。

そこでWAYSでは次のように指導を行いました。

- 週2回×120分=計4時間の数学学習を充当し、演習時間を強制的に確保

- 授業の最初に初見の計算問題を導入し、試験に直結する計算ミス対策を実施

- 授業中に解く問題数と教材の周回率を向上させ、苦手分野の克服を並行して推進

結果、中学2年2学期期末テストで数学65点(+21点)と大幅に成績アップできました。

詳しく知る:

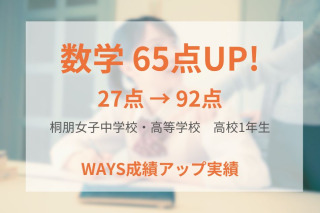

桐朋女子高校1年生|数学幾何 27点→92点(+65点)

入塾前、高校1年2学期中間テストでは数学幾何が27点と低迷していました。

原因は、定期テストをぶっつけ本番で受けるなど、学習習慣がほとんどなかったためです。

そこでWAYSでは次のように指導を行いました。

- 週3回×120分の通塾で正しい勉強法と学習習慣を身につける

- 計算ミス防止策として途中式を細かく書く習慣を徹底し、解答の正確性を向上

- 間違えた問題は解き直しを繰り返すことで自力で解き切る力を徹底的に定着

結果、高校1年2学期中間テストで数学幾何92点(+65点)と大幅に成績アップできました。

詳しく知る:

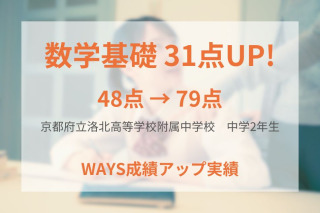

京都府立洛北中学校2年生|数学基礎 48点→79点(+31点)数学発展 19点→42点(+23点)

入塾前、中学1年3学期期末テストでは数学基礎48点、数学発展19点と低迷していました。

原因は、間違えた問題や苦手な問題を放置し、計算ミスが多発していたためです。

そこでWAYSでは次のように指導を行いました。

- 間違えた問題を徹底的に見直し、ミスしやすい傾向を把握することから指導を開始

- 括弧の使い方や計算手順を細かく確認し、計算の精度を向上させる意識を徹底

- 間違えた問題は解き直しを重ね、自力で解ける状態にすることで理解を定着

結果、入塾からわずか3ヶ月で数学基礎79点(+31点)、数学発展42点(+23点)と大幅に成績アップできました。

詳しく知る:

「中高一貫校専門 個別指導塾WAYS」には、500校以上の中高一貫校生の指導実績があり、お子さんが通う中高一貫校にも対応できます。

左下の虫めがねマークより「学校名 成績アップ」で検索すると、学校別の成績アップ事例を探せます。ぜひお試しください!

「中高一貫校専門 個別指導塾WAYS」の指導システムや、気になる料金体系は、ネットで今すぐ請求できるWebパンフレットで詳しく確認できます。ぜひご覧ください