大学入試の受験勉強用の、覚えておくべき文学作品の一覧(奈良時代から昭和初期まで、時代別)を紹介します。

作品名だけを覚えても、出題のされ方次第では得点できない可能性があります。

ひとことポイントを参考に、どのような背景で作られた、どのような内容の作品なのかをイメージできるようにしながら、覚えていきましょう。

このページの目次

奈良時代〜平安時代にかけて

奈良時代の作品は、すべて漢字で書かれているのが特徴です。

平安時代に入ると、遣唐使が派遣されたこともあり、中国大陸の影響を受けるようになります。

平仮名が生まれ、平仮名の作品も多く見受けられる点が、奈良時代と異なる点です。

| 作品名 | 作者 | ポイント |

|---|---|---|

| 古事記 | 稗田阿礼(ひえだのあれ)暗唱、太安万侶(おおのやすまろ)撰録 | 日本最古の歴史書 |

| 日本書紀 | 舎人親王(とねりしんのう)勅撰 | 日本最古の勅撰歴史書 |

| 万葉集 | 大伴家持(おおとものやかもち)編集 | 日本最古の和歌集 |

| 古今和歌集 | 紀貫之(きのつらゆき)撰進 | 最初の勅撰和歌集 |

| 竹取物語 | 作者未詳 | 最初の仮名書きの物語 |

| 土佐日記 | 紀貫之 | 日本最古の日記文学。仮名書きの旅日記 |

| 枕草子 | 清少納言 | 日本三大随筆の一つ |

| 更級日記 | 菅原孝標女(すがわらのたかすえのむすめ) | 少女時代から仏門に入るまでの回想日記 |

| 源氏物語 | 紫式部 | 古典文学の代表的作品 |

| 栄花物語 | 作者未詳 | 藤原道長・頼通親子の歴史物語 |

| 大鏡 | 作者未詳 | 藤原道長を中心とした歴史物語。老人の対話形式 |

| 今昔物語集 | 作者未詳 | 日本最大の説話集 |

鎌倉時代〜室町時代にかけて

武家や庶民も、文学を楽しむようになった時代であることが特徴です。

昔からある文化と、庶民が楽しむ新しい文化が影響を与え合い、軍記物語や能といったジャンルが注目を集めました。

| 作品名 | 作者 | ポイント |

|---|---|---|

| 平家物語 | 作者未詳 | 平家の繁栄と没落を描いた軍記物語 |

| 新古今和歌集 | 藤原定家撰進 | 勅撰歴史書 |

| 方丈記 | 鴨長明(かものちょうめい) | 日本三大随筆の一つ |

| 徒然草 | 兼好法師(吉田兼好) | 日本三大随筆の一つ |

| 太平記 | 作者未詳 | 南北朝の内覧を描いた軍記物語 |

| 風姿花伝 | 世阿弥 | 役者の心得を記したもの |

江戸時代

江戸文化が発展し、さまざまな作家が活躍。怪談や滑稽本などが流通します。

| 作品名 | 作者 | ポイント |

|---|---|---|

| 好色一代男 | 井原西鶴 | 井原西鶴の小説デビュー作 |

| 日本永代蔵 | 井原西鶴 | 30編からなる浮世草子 |

| 奥の細道 | 松尾芭蕉 | 俳諧紀行文集 |

| 曽根崎心中 | 近松門左衛門 | 浄瑠璃 |

| 国性爺合戦(こくせんやかっせん) | 近松門左衛門 | 浄瑠璃 |

| 雨月物語 | 上田秋成 | 怪異小説集 |

| 古事記伝 | 本居宣長(もとおりのりなが) | 35年かけて書かれた古事記の注釈書 |

| 東海道中膝栗毛 | 十返舎一九(じっぺんしゃいっく) | 弥次郎兵衛と喜多八の東海道の旅を記した滑稽本 |

| 南総里見八犬伝 | 滝沢馬琴(曲亭馬琴) | 28年かけて書かれた全106冊の長編小説 |

| 解体新書 | 杉田玄白 | 日本最初の本格的な翻訳医学書 |

| おらが春 | 小林一茶 | 俳句俳文集 |

明治

明治初期は、開国の影響を強く受け、福沢諭吉に代表されるように、西洋文化を啓蒙する作家の作品が生まれます。

明治20年代に入ると「浮雲」「金色夜叉」など、世相をありのままに描く写実主義が増えてきます。

| 作品名 | 作者 | ポイント |

|---|---|---|

| 学問のすゝめ | 福沢諭吉 | 啓蒙書 |

| 浮雲 | 二葉亭四迷 | 写実主義。言文一致体の作品 |

| 舞姫 | 森鴎外 | 個人を尊重したロマン主義。作者の自伝的小説とも呼ばれる |

| 五重塔 | 幸田露伴 | 理想主義。五重塔を造る職人の物語 |

| にごりえ | 樋口一葉 | ロマン主義。遊女として働く女性の恋物語 |

| たけくらべ | 樋口一葉 | ロマン主義。少女から大人への成長物語 |

| 金色夜叉 | 尾崎紅葉 | 写実主義。貫一とお宮の愛の物語(未完) |

| 若菜集 | 島崎藤村 | ロマン主義の詩。島崎藤村のはじめての詩集 |

| 高野聖(こうやひじり) | 泉鏡花 | ロマン主義。僧侶が体験した不思議な怪奇譚を聞かせる物語 |

| みだれ髪 | 与謝野晶子 | ロマン主義。作者の後の夫・与謝野鉄幹との恋愛をテーマとした歌集 |

| 蒲団 | 田山花袋(たやまかたい) | 自然主義。小説家の恋物語 |

| 一握の砂 | 石川啄木(いしかわたくぼく) | 自然主義の歌集。貧困をうたう |

| ホトトギス | 正岡子規 | 俳句雑誌 |

このほか、明治から大正にかけて活躍した作家・夏目漱石も覚えておいたほうがいいでしょう。

代表作は『吾輩は猫である』『坊ちゃん』『草枕』『三四郎』などです。

大正

明治時代後半の「自然主義文学」への批判的立場となる、「反自然主義文学」がおこります。

中でも、谷崎潤一郎ら「耽美派」が、大正初期の主流となりました。

| 作品名 | 作者 | ポイント |

|---|---|---|

| 阿部一族 | 森鴎外 | 反自然主義。殉死をテーマに、武士の生き様を描いた。『山椒大夫』『高瀬舟』なども |

| 細雪(ささめゆき) | 谷崎潤一郎 | 耽美派。4姉妹の日常を描く。『春琴抄』『痴人の愛』なども |

| 道程 | 高村光太郎 | 名言「僕の前に道はない 僕の後ろに道はできる」の出典 |

| 注文の多い料理店 | 宮沢賢治 | 反自然主義。ハンターが山中の料理店で不思議な体験をする恐怖を描いた。『銀河鉄道の夜』『オツベルと象』なども |

| 羅生門 | 芥川龍之介 | 平安時代の今昔物語をモチーフにした作品。『鼻』『蜘蛛の糸』なども |

| 城(き)の崎にて | 志賀直哉 | 白樺派。私小説の代表的な作家。『暗夜行路』なども |

| 或る女 | 有島武郎 | ある女性の波乱万丈な半生を描く短編小説。『産まれ出ずる悩み』なども |

| 友情 | 武者小路実篤(むしゃのこうじさねあつ) | 志賀直哉らと雑誌「白樺」を刊行した作家 |

| 伊豆の踊子 | 川端康成 | ノーベル文学賞を受賞した作家。『雪国』なども |

| 檸檬 | 梶井基次郎 | 同人誌『青空』で活動 |

| 恩讐(おんしゅう) | 菊池寛 | 文藝春秋社を興し、芥川賞、直木賞、菊池寛賞の創設に携わる |

昭和初期

第二次世界大戦、その後の高度経済成長など、国内の状況が大きく変わった激動の時代です。

社会的地位の低い労働者を題材とした「プロレタリア文学」が生まれています。また多くの個性的な作家が現れた時代でもあります。

| 作品名 | 作者 | ポイント |

|---|---|---|

| 放浪記 | 林芙美子 | 自身の若き日をまとめた自叙伝 |

| 蟹工船 | 小林多喜二 | プロレタリア文学の代表作 |

| 山椒魚 | 井伏鱒二 | 成長しすぎて自分の棲家から出られなくなってしまった山椒魚の悲嘆をユーモラスに描いた |

| 夜明け前 | 島崎藤村 | 著者の父親をモデルに明治維新前後の歴史を描いた長編小説 |

| 風立ちぬ | 堀辰雄 | 著者の実体験を元にした恋愛小説 |

| 人間失格 | 太宰治 | 自殺未遂や薬物中毒を繰り返し、『人間失格』連載最終回の掲載号発売直前に自殺している。新戯作派、無頼派。『富嶽百景』『走れメロス』『斜陽』『黄桃』なども |

暗記をする際の2つのポイント

暗記は「時間をかけてじっくり」よりも「短時間・何度も繰り返す」

文学作品について覚えようとしても、なかなか頭に入らない……という場合におすすめしたいのは、「短時間・何度も繰り返す」暗記法です。

朝、朝食を食べる前や、通学の電車の中、休み時間など、ちょっとした隙間時間に、短時間でいいので、何度も繰り返せるようにしましょう。

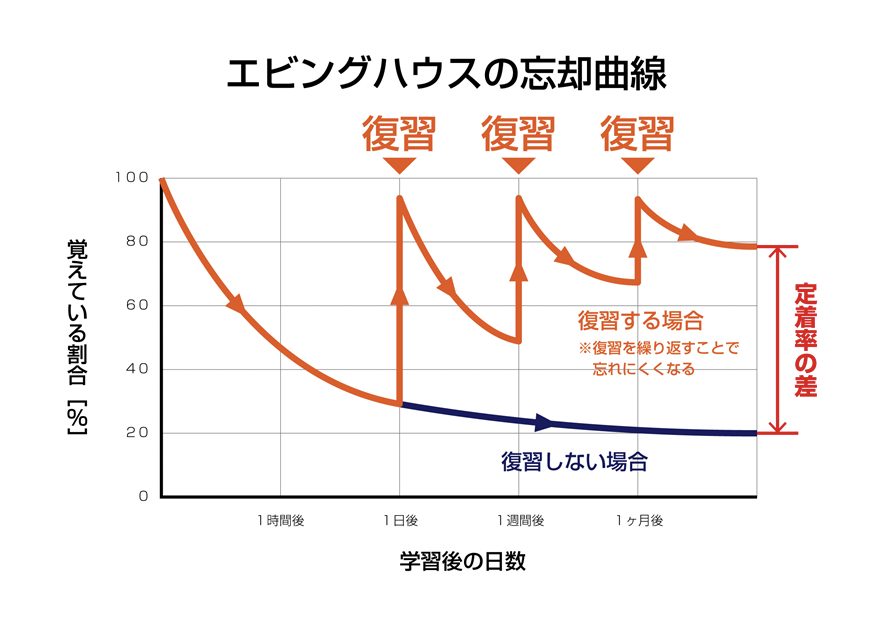

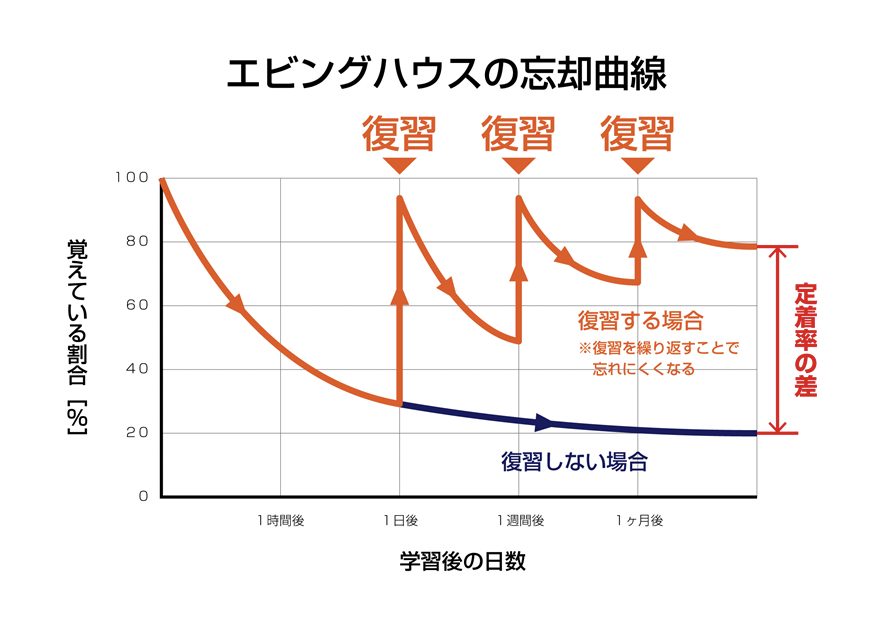

なぜなら、人間の脳は、一度覚えたことの何割かを自然に忘れてしまうようにできており、復習することで記憶の定着率を向上させられるからです。

画像の出典:エビングハウスの忘却曲線を自作してみた – さくら個別ができるまで

忘れてしまうのが、普通です。

何度やっても覚えられないとウンザリしてしまいますが、繰り返すことで着実に記憶に残していくことができます。

実際に文学作品を読んでみるのも効果的

興味がないものを覚えようとするのは、誰にとっても難しいものです。

でも自分が好きな趣味や特技についての話題であれば、つい夢中になって、すごい集中力を発揮するのは、よくあるケースです。

可能であれば、実際に文学作品を読んでみると、暗記の効果は飛躍的に高まります。

おもしろかった場合はもちろん、「つまらない」という感想だって、記憶の重要な手がかりになります。

あるいは、WikipediaやYouTubeで、あらすじのまとめを確認するのでもいいでしょう(実際、古い時代の文学作品は非常に読みにくいケースもあります)。

中高一貫校生の難関大学・逆転合格なら「中高一貫校専門 個別指導塾WAYS」

私たち「中高一貫校専門 個別指導塾WAYS」は、家庭学習ができず、成績が低迷してしまっている中高一貫校生のための専門塾です。

中高一貫校では、難易度の高さと授業進度の早さから、かなりの質・量の家庭学習が求められますが、ついていけずに落ちこぼれてしまうケースも少なくありません。

WAYSなら、偏差値40台・E判定から、偏差値60台の難関大学(GMARCHなど)逆転合格が可能です。

合格実績、指導方針はこちらでご確認ください。

気になる料金体系、入塾までの流れは、無料Webパンフレットを今すぐダウンロードできます。