中高一貫校生の大学受験準備の考え方・注意点と、合格への受験勉強のスケジュールおよびロードマップ作成例を、卒業生を3度送り出している中高一貫校歴10年の教師の視点から紹介します。

主軸は、以下の3ステップです。

① 自分の現状の教科力を知る

② 志望校を決める

③ ①②を踏まえて、学習計画をつくる

中高一貫校の授業進度の速さを生かし、早めに準備を始めましょう。

このページの目次

まずは各教科の基礎力の確認を!

「高3・春から本気」は危険!大学受験勉強には基礎力が不可欠

大学受験勉強の中核をなすのは、標準~応用レベルの演習です。

前提として、基礎力が身についていなければなりません。

非常に危険なのは、高3の春休みから本気を出す、といったパターンです。

基礎力を身につけるところから始めることになるので、結局受験勉強開始はもっと遅れてしまうでしょう。

中高一貫校は授業進度がはやく、中3から高校内容を扱います。

高1になった時点で高校内容の復習ができる強みを生かし、高2の秋までに基礎の土台を完成させてしまうのが理想です。

数・英・国・理・社の基礎力確認方法を一挙紹介!

数学は、教科書準拠問題集が完成しているかどうか

教科書準拠問題集の完成度で判断しましょう。

例えば、基本例題・A問題・B問題と分かれている場合、B問題の一部が解けないくらいであれば、それほど問題はありませんが、A問題レベルが覚束ないとなると危険です。

標準レベルの問題が自力で解けるかどうかが判断のポイントです。

英語は、文法問題集と易しめの読解問題集が解けるかどうか

文法については、中高一貫校で配られている問題集を基準にしてください。

なければ、『英文法レベル別問題集 1超基礎編』(東進ブックス)をやってみましょう。レベル2に進んでも構いません。

読解力の基礎があるかどうかは、英文解釈系の問題集か長文読解系の問題集を目安にします。

前者なら『英文読解入門 基本はここだ!』(代々木ライブラリー)、後者なら『英語長文レベル別問題集 1超基礎編』(東進ブックス)や『全レベル問題集英語長文 1基礎レベル』(旺文社)などが読めるかで判断してください。

三冊とも構文解説が丁寧なので自学向けです。

あるいは、学校の長文テキストを基準にしてもよいでしょう。

なお、英語の基礎を固める場合に、単語と文法ばかりやる中高一貫校生は少なくありません。特に英語に苦手意識を抱えている生徒が陥るパターンです。

しかし、それなりにまとまった英文を読む練習をしないと、結局点数は伸びてきません。

点数が伸びないので、また単語と文法ばかりをやるという悪循環が生まれるのです。

したがって、基礎の確認および基礎固めは、文法と読解を中心に行うようにしてください。

〈主に文系〉現代文は、記述問題の解き方がわかっているかどうか

現代文は、読解問題の解き方を理解しているかどうかで判断します。

『記述の手順がわかって書ける!現代文記述問題の解き方』(河合出版)や『出口のシステム現代文ベーシック編』(水王舎)などに取り組み、解き方をしっかり理解しましょう。

あるいは、教科書の既習教材をやり直し、掲載されている読解問題が解けるかどうかで判断してもよいでしょう。

古典は、教科書教材の現代語訳ができるかどうか

古文も漢文も、既習の教科書教材が問題なく現代語訳できるかが基準です。

復習も兼ねて、少しずつ復習するのもよいでしょう。

正解の訳例が手元になければなりませんが、教科書の定番教材であればインターネット検索をすればヒットします。

なお、古文の場合は現代語訳だけでなく、品詞分解にも取り組みましょう。

〈理系〉理科は、教科書準拠問題集が解けるかどうか

理科は、数学と同様に、教科書準拠問題集の完成度で判断できます。

高1で習った理科基礎から見直すのが大事です。

〈文系〉社会は、教科書レベルの知識がどれだけ身についているか

一問一答系の問題集で知識レベルを測ることもできますが、教科書や授業ノートを読み直せばどれだけ覚えているかは大体わかるでしょう。

ただし、覚えていないという状況は同じでも、一度頭に入れたことがあるかないかは、大きな差です。

定期テストを真面目に取り組んでこなかった場合は、社会の基礎固めは1からのスタートになってしまいます。

志望校を仮でもいいので設定しよう

志望校が変われば勉強内容も変わる

志望校を決めれば、まず、必要な偏差値レベルと使用科目が定まります。

使用科目については、例えば、文系の生徒の社会を考えてみましょう。国公立大学二次試験で社会が課せられているところは意外に少なく、志望校や学部によっては大学入学共通テストでしか使いません。

すなわち、記述対策をすべきかどうかが決まるのです。

また、使用科目の配点が決まるというのも、勉強計画を立てるうえでは重要なポイントでしょう。

例えば、二次試験の配点が数学300点、物理300点、英語150点だとします。

この場合、二次対策では英語に割く時間は数学と物理に比べて少なくなるはずです。

さらにもう一つ、志望校が決まると、問題の出題内容にある程度見通しを立てることができます。

特に出題形式が多様な英語は影響が大きく、自由英作文や要約問題の対策が必要かどうかが変わってくるでしょう。

このように、志望校・志望学部が決まることで、どの科目をどの程度どのように勉強するかが絞れてくるのです。

実例:仮の志望校を決めたことが勉強のモチベーションに!

私が担任していた高校1年生の女子生徒の実例です。

彼女は面談するたびに、「行きたい大学がない。やりたいこともよくわからない」と口にしていました。

勉強をしないわけではないのですが、いまいちモチベーションが上がらないという様子で、成績も明らかに伸び悩んでいました。

そんな折、1月の共通テストの時期に、「仮の志望校を決めよう」という取り組みを学年で行いました。

大学入試2年前というタイミングで、意識づけをするとともに、配点比率など、大学入試のイメージをつかんでもらうのが目的でした。

この取り組みが、彼女を大きく変える契機となりました。

彼女は、あくまで「仮」の志望校として、いくつかの大学・学部を設定しました。

そのとき、彼女は、現時点で受ける可能性のあるところは、やるべき勉強がある程度似通っていることに気づいたのです。

大学入試に向けてどう勉強するか。

五里霧中だった状況が一変し、彼女は勉強の方針を立てることができました。

志望校はあくまでも「仮」でよい、というある種の気楽さが、功を奏したのかもしれません。

指定校推薦やAO入試を受けるという選択肢もある

指定校推薦は合格する確率が非常に高い試験で、主に私大が対象です。

一般的な学科試験はなく、志望理由書・小論文・面接が課されます。

ただし、大学入学共通テストを受験しなければならないところもあるので注意しましょう。

AO入試も志望理由書・小論文・面接対策が必要です。

指定校推薦と違い、不合格になる可能性が高いので、一般入試の勉強と同時並行でしっかりと対策を進めていかなければなりません。

受験機会は増えますが、お子さんの負担も増加します。

なお、両者とも学校の評定平均が大事になってきますので、定期テスト対策が重要です。

受験勉強のスケジュール|勉強の科目バランスを決めよう

お子さんの現状の基礎力が分かり、志望学部・学科が決まれば、いよいよ具体的な勉強計画を立てる段階です。

志望校のレベル・受験科目・出題形式を知る

まずは、志望校の過去問に軽く触れてゴールを知りましょう。

学力が十分に身についていない状態なので、完璧にレベル感を把握することは厳しいですが、概略だけでもつかんでください。

どういう勉強が必要かのイメージをもてればOKです。

難しければ、学校や塾の先生に相談するとよいでしょう。

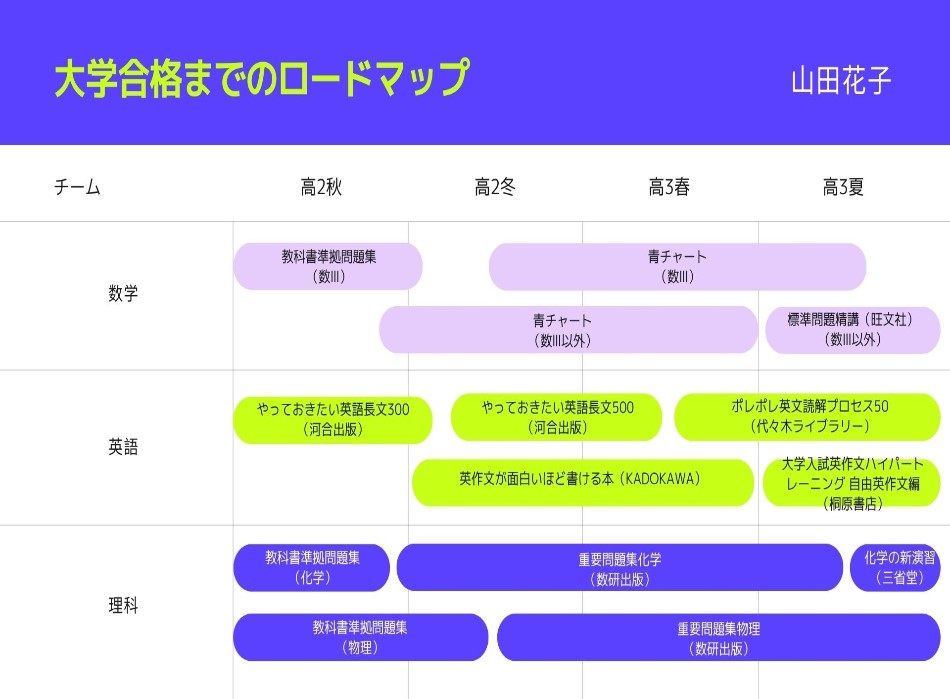

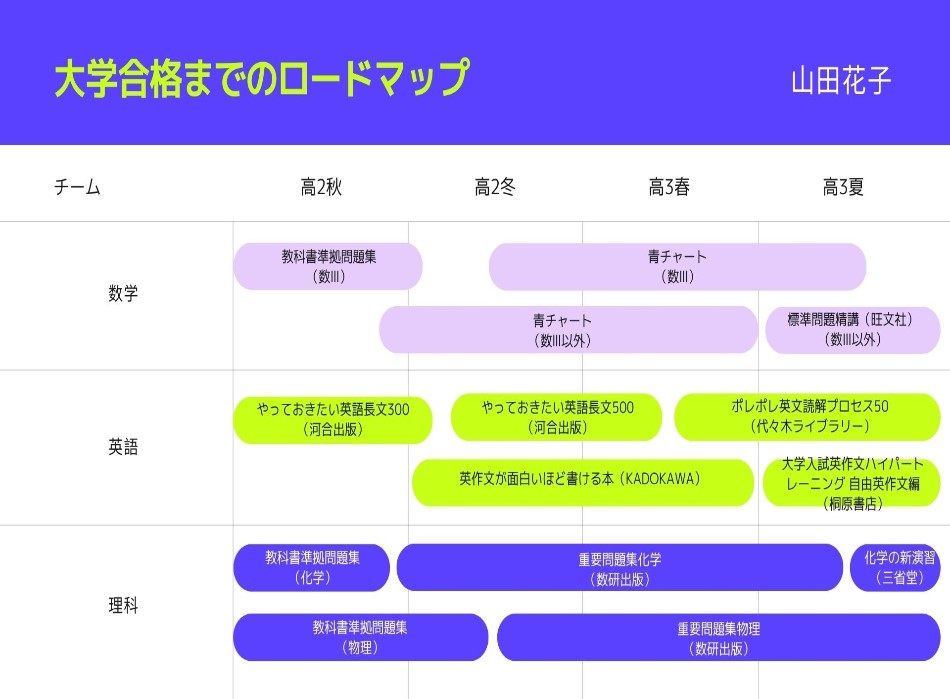

【ロードマップ作成例】いつ・どういう勉強をするか、科目ごとに書きだす

さて、志望校合格を最終ゴールとした、ロードマップを作成しましょう。

この勉強計画を考える作業が、大学受験準備の要諦です。

以下は、ほんの一例です。

科目ごとに、大学入学共通テスト対策と二次対策とに分けて考えるのがオススメです。

上記の例ではざっくり季節に分けて考えていますが、もちろん月ベースに細かく作成しても構いません。

無理な計画を立てても意味がありませんが、少し背伸びをする必要があるくらいの厳しめのロードマップを作ってみてください。

プロのサポートをどうするか検討しよう

集団指導塾には大学受験準備のサポートがあまりない

集団指導塾では、指導スタイルの性質上、個々の学習状況に合わせたサポートはあまり期待できません。

また、授業の内容自体も、基礎の確認というよりは、演習力強化に偏りがちです。

各教科をそれぞれ独立して鍛えていくという形になりますので、大学受験対策全体をどう進めていくかという計画面にも不安が残るでしょう。

集団指導塾は、基礎力がしっかり身についていて、自己管理ができるという中高一貫校生にオススメです。

大学受験準備のサポートがしっかりしている個別指導塾がオススメ!

① 自分の現状の教科力を知る

② 志望校を決める

③ ①②を踏まえて、学習計画をつくる

上記の3点が独力では厳しく、保護者の方のサポートにも限界がある場合は、大学受験準備のサポート体制が整っている個別指導塾に通うことをオススメします。

オンラインの個別指導塾でも十分ですが、対面の方がより適切なロードマップを作成することができるでしょう。

プロの講師とじっくり話し合って、無理のない勉強計画を立て、進捗をしっかりと管理してもらうのがベストです。

受験勉強スケジュール、合格へのロードマップを可視化できる中高一貫校専門塾WAYSがオススメ!

中高一貫校生の指導経験が豊富なプロ講師によるコーチングで、勉強方針が明確に!

「中高一貫校専門 個別指導塾WAYS」では、500校以上の中高一貫校生を指導してきたノウハウをベースに、1対1での丁寧なコーチングを行っています。

お子さんの学習状況と志望校に合わせた学習計画を作成しますので、何をいつまでにクリアすればよいのかかが常に明確です。

さらにその後も、計画通りに進んでいるかを確認しながら、最後の最後までプロの講師がサポートしていきます!

WAYSの指導システムで偏差値を伸ばす!

合格までのロードマップ以外にも、WAYSの指導スタイルには多くの強みがあります。

①1コマ120分の長時間指導による演習量の確保

②確認テストによる学習内容の定着

③生徒に問題の解説をしてもらうことで理解を深める

などです。

WAYSのノウハウで大学合格に近づく!成績アップ事例

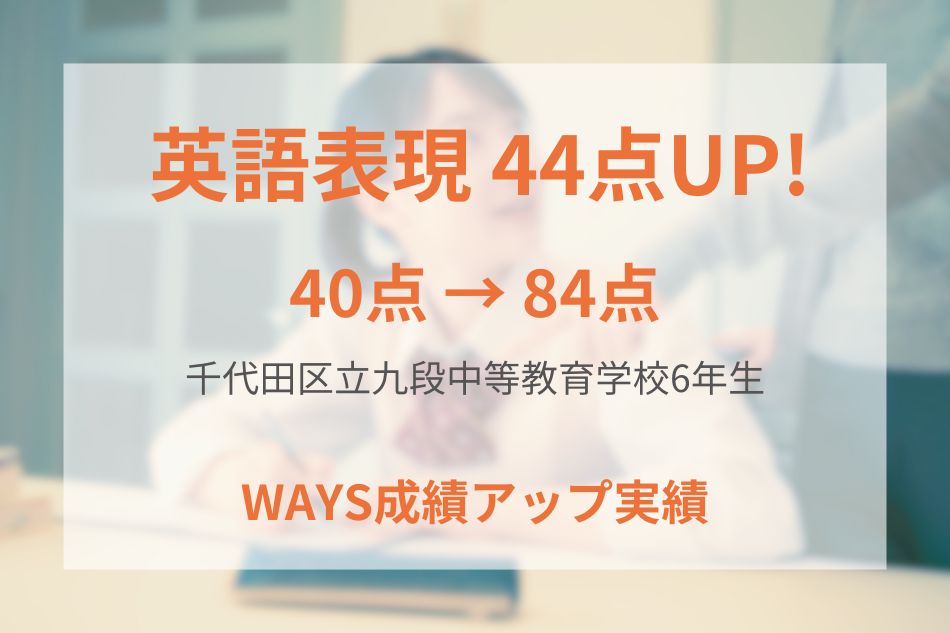

九段中等教育学校6年 | 英語表現40点→84点

高校2年生の12月から入塾した生徒の実例です。

入塾当初は、全く勉強をしておらず、非常にのんびりとした様子でした。

大学受験が迫っているにもかかわらず、学習習慣が身についていない状態だったのです。

そこでWAYSでは、学習効果を最大化するべく、「何を」「いつまでに」「どの程度」やればいいのかをロードマップとして具体的に明示しました。

と同時に、

①教材を自力で解く力が身につくまで繰り返し演習する

②間違えた問題はその場で解き直す

③分からないところを明確にしてから質問をする

という3つのポイントをベースに、受験勉強を開始。

1コマ120分の長時間指導により、勉強する体力をつけながら、基礎内容から順に定着させていきます。

その結果、入試標準レベルの出題がされた定期考査においても、大幅な成績アップが認められました。

適切なロードマップと勉強法があれば、高校2年生の後半からでも十分に間に合わせることが可能なのです。

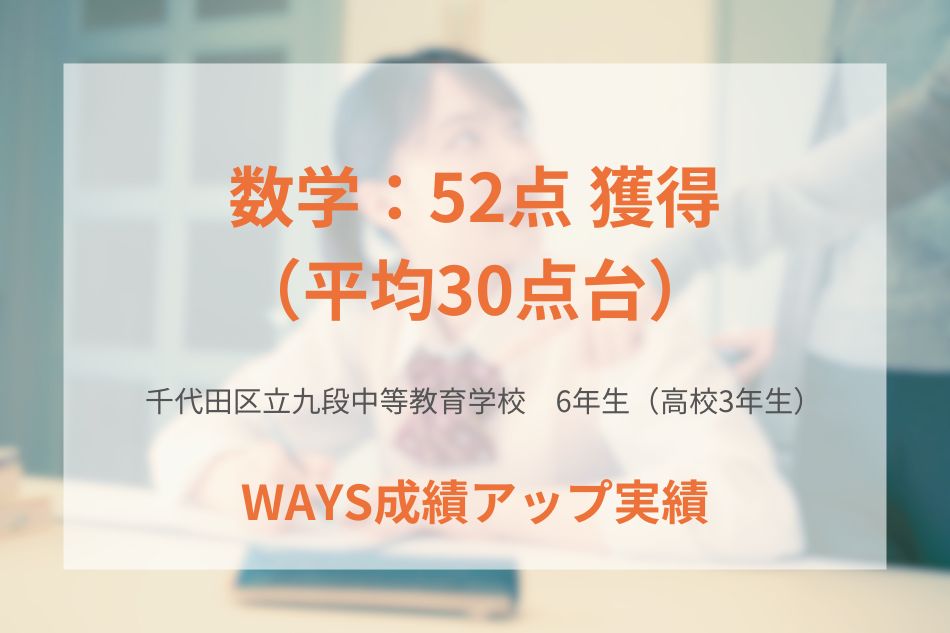

九段中等教育学校6年生 | 文系数学 平均点以下→平均点+22点

先ほどの事例とは別の生徒です。

入塾当初は部活動が忙しく、学習時間があまり確保できていない状態でした。

数学に苦手意識があり、ケアレスミスによる失点も目立っていました。

そこでWAYSでは、計算過程を丁寧に書くことを意識してもらいつつ、標準的な典型問題による演習を徹底しました。

『青チャート』(数研出版)や『基礎問題精講』(旺文社)などを用いて、経験値を蓄積。

そうして自分の頭で考える訓練を積んだ結果、一橋大学や京都大学レベルの問題にも対応できるようにまでなりました。

ここまで数学力がついた要因は、やはり計画的な反復演習でしょう。

適切なタイミングで適切なレベルの問題を解き直す。

こうしたサポートができるのが、WAYSの強みの一つなのです。

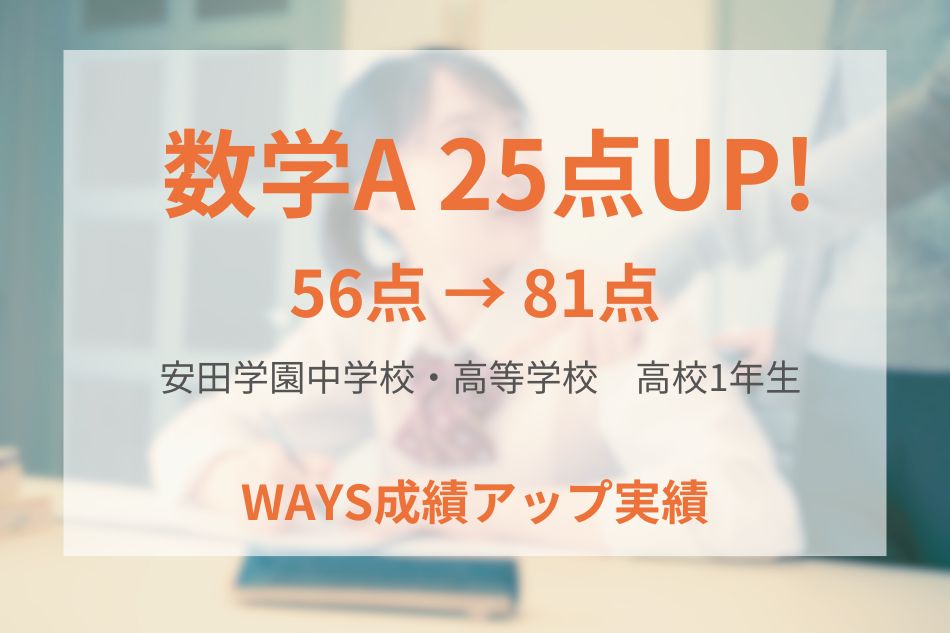

安田学園高校1年 | 英語50点→61点、数学Ⅰ 62点→72点、数学A 56点→81点

学校の成績が下がってきて、危機感を抱いて入塾してきた生徒の実例です。

この生徒は、高校1年生でありながら大学受験を強く意識しており、定期対策と大学受験対策を連動させてほしいという要望を出していました。

そこでWAYSでは、大学受験における典型問題をピックアップし、以下の4点をベースに徹底的に演習してもらいました。

①できなかった問題や間違えた問題をその場で解き直す

②わからない箇所をしっかりと明確にしながら質問をする

③間違えた箇所にはきちんとマークし、間違えた理由を明記する

④試験範囲を繰り返し演習し、自力で解く力をつける

その結果、成績がアップし、コース内順位も1桁を取るまでに至りました。

今後は、外部模試の結果も踏まえつつ、大学受験に向けた本格的なロードマップを作成したいと考えています。