中高一貫校教師歴30年で、自身の2人の子供も中高一貫校に通っているライターが、「中高一貫校あるある」を7つ紹介します。

中高一貫校は同じメンバーで6年間過ごす特殊な環境です。中高一貫校を経験したことのない人には、学校生活は想像し難いですよね。

「中高一貫校あるある」を知れば、中高一貫校のリアルな姿を想像する手がかりになります。

中高一貫校の学校生活をイメージして、少しでも「中学受験をする・しない」の判断の参考にして下さい。

このページの目次

中高一貫校あるある(学習面)

1.授業の進度が速くてテストが難しくなりがち

1つ目の中高一貫校あるあるは、「授業進度が速くてテストが難しくなりがち」です。

高校入試がなく、6年間一気通貫のカリキュラムが組まれています。この仕組みを活用して、公立中高よりも速いペースで授業が進みます。

中高一貫校の学習の特徴として

- 先取りカリキュラムで高2までに中高6年分の学習を終わらせる

- 中高一貫校専用のハイレベル教科書や補助教材を使う

- 同級生の学力が同レベルでスムーズに授業が進む

- 土曜日授業・7時間目授業などがあり授業時間数が多い

- 定期テストは大学受験を見据えた内容

などが挙げられます。

結果的に、授業進度が速く、テスト問題が難しくなりがちです。

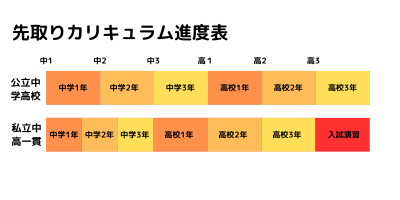

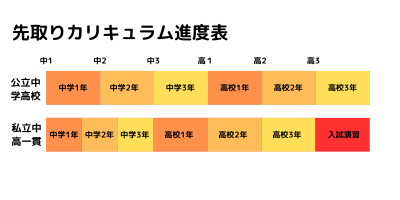

先取りカリキュラム

中高一貫校の先取りカリキュラムでは、中2までに中学3年分の範囲を終わらせて、中3から高校内容の勉強が始まります。中3から高2までに高校3年分の範囲を終わらせて、高3で入試演習をするのが標準的です。

詳しく知る:

中高一貫校専用の教科書

検定教科書の代わりに中高一貫校専用教科書を使うケースがあります。また、標準的な中学教材は、高校受験向けなので、中高一貫校の中学は、大学受験を見据えたハイレベル教材を使います。

主な中高一貫校用の教材(英語)

詳しく知る:

主な中高一貫校用の教材(数学)

詳しく知る:

2.学力差が大きくなりがち

2つ目の中高一貫校あるあるは、「学力差が大きくなりがち」です。

入試をパスしている生徒ばかりで、そもそも学力差がないはずなのに、6年間で大きな学力差がついてしまいます。

また、特に中堅校以下の中高一貫校は、滑り止めで入学した生徒と第一志望で入学した生徒では、入学時の段階で学力差があるのですが、その差がさらに大きくなってしまいます。

中高一貫校の学力差が出る理由として

- 授業についていけば成績が伸びるが、ついていけなくなると成績が低迷する

- 成績上位層は上位で、下位層は下位でつるむ傾向があり、固定化しやすい

- 学校によってはそもそも習熟度クラスを設定している

- 高校進級後もメンバーが変わらず、順位が固定化する

- 高校受験がないので、強制的に勉強する機会がなく、勉強しない生徒はとことん勉強しない

などが挙げられます。

結果的に、上位と下位で学力差が大きくなりがちです。

学校によっては、下位の生徒が全く勉強しないで、高校から入学する外進生(高校入学生)の方が、学力が高くなっているケースもあるくらいです。

中高一貫校ではポテンシャル(=学力)の問題というよりも、学習量で差がつく傾向があります。

詳しく知る:

中高一貫校あるある(生活面)

3.卒業後も同級生との交流が続きがち

3つ目の中高一貫校あるあるは、「卒業後も同級生と交流が続きがち」です。

受験があるので、同級生は学力、精神年齢、価値観などが似通っています。その上で、6年間も同じ環境で過ごすので非常に仲が良くなります。

この6年間は、たくさんの経験をして、大きく成長するタイミングです。その時間を共有しているのやはり尊いですよね。

もちろん勉強は大変ですが、それ以上に充実感があるようです。学校生活に満足していると、同級生との絆も深まるようです。

学校生活に満足する理由として

- 高校受験のプレッシャーがない

- 行事は中高合同ですることもあり、規模が大きく楽しめる

- 制服は可愛いくて満足度が高い

- 設備は綺麗で快適

- 成績が良いとリスペクトされて、真面目に勉強しても茶化されない

- 素行の悪い生徒がいないので、不良に気を使って生活しなくてもよい

などが挙げられます。

ある意味、中高一貫校は恵まれた環境でキラキラした6年間を過ごせます。

卒業後もほぼ全員が大学進学をして、公立中のように進路が多岐に渡らないので、生活リズムも合うからか交流が続くようです。

4.学校生活が忙しくなりがち

4つ目の中高一貫校あるあるは、「学校生活が忙しくなりがち」です。

中学受験を目指すにあたり、「中高一貫校は高校受験がないから楽だよ」と子供を励ましてきたご家庭があるかもしれませんが、実はそうとも限りません。

もちろん、プレッシャーがないという意味では、楽なのですが、学校生活は忙しくなりがちです。

学校生活が忙しくなる理由として

- そもそも授業時間数が多く、進度が速いので、予習と復習だけでも大変

- 定期テストの範囲も広く、難易度も高いので、テスト勉強も大変

- 極端に成績が悪いと高校に進級できないこともある

- 課題、宿題、小テストなどに追われる

- 遠距離通学などで通学時間が伸びる

などが挙げられます。実は中高一貫校の学校生活は忙しいです。

5.先輩面できないので「イキる」生徒が少なくなりがち

5つ目の中高一貫校あるあるは、「意気がる生徒が少なくなりがち」です。

中高一貫校だと、中学生は常に高校生という先輩の存在があります。

一般的には、中学生は、思春期真っ只中で、調子に乗って素行が乱れがちな時期です。

それでも、中高一貫校だと中3でも、最上級生ではありません。中学生が生意気な行動をすると悪目立ちしてしまいます。

中高一貫校の中学生が高校生に影響を受けるのは

- 行事や部活で日常的に交流する機会がある

- 学内の食堂や売店など共用スペースでは高校生に出会う

などが挙げられます。

自分が中学生の時に、高校生に面倒を見てもらっているから、自分が高校生になったら中学生に優しく接しています。

結果的に、高校生は中学生に良い影響があるのです。

6.学校生活が派手になりがち

6つ目の中高一貫校あるあるは、「付き合いが派手になりがち」です。

決して悪い意味ではなく、いろいろな経験ができるので、学校生活が充実すると捉えてください。

中高一貫校の学校生活は派手になる理由として

- 色々なところから学校に通ってくるのでそもそもの行動範囲が広く、通学途中で気楽に寄り道ができる

- 地元以外の塾に行って、他の中高一貫校生と知り合う機会がある

- 文化祭などは高校生もいるので高校クオリティを中学から体験できる

- 海外修学旅行など、なかなかできない体験的行事が多い

- 部活の試合は私立中と対戦して、人工芝グラウンドや冷暖房付きアリーナなど恵まれた環境でできる

- 部活などで遠方まで遠征に行く

などが挙げられます。

ちょっとした学校生活から恵まれていて、チリも積もって、良い意味で生活が派手になりがちです。

7.学校生活に飽きてしまいがち

最後の中高一貫校あるあるは、「学校生活に飽きてしまいがち」です。

中高一貫校は高校から環境を変えることができません。もちろん、良いことが多いのですが、行き詰まりを感じることがあります。

中高一貫校生が学校生活に飽きてしまう理由として

- 6年間人間関係が変わらないので、交友関係が広がらない

- 男子校や女子校だと、異性がいる学校生活に憧れる。大学生になってから異性との付き合い方に戸惑うことも

- 中学の卒業式が簡素化されている。卒業式を迎えたと思ったら、4月からまた同じ同級生と学校生活が始まる

- 中学から高校に進級しても制服や校舎が大きく変わらない

などが挙げられます。

環境が大きく変化しないことに、マンネリ化を感じて飽きてしまいがちです。

「中高一貫校あるある」は中学受験の志望校選びの判断材料でもある

「中高一貫校あるある」は公立中高との違い:中学受験をする・しないの判断材料に

「中高一貫校あるある」は、言い方を変えれば中高一貫校の特徴であり、公立中・高との違いです。

メリットとデメリットは表裏一体なので、「中高一貫校あるある」も人によっては、魅力にも不安にも映ります。

私自身、多くの卒業生を送り出してきましたが、「なんだかんだで中高一貫校で良かった」と実感している生徒が多い印象を持っています。

中学受験を検討されている方は、「中高一貫校あるある」がメリットかデメリットかを踏まえて、「中学受験をする・しない」の判断をしてほしいものです。

中高一貫校のメリット&デメリット

「中高一貫校あるある」の中でも、最大の特徴は「勉強の進度が速くて難易度が高い」ことです。

その理由は、6年間を大学受験に最適化したカリキュラムを運用しているからです。中学から高校範囲の学習を進め、早い段階で中高6年分の範囲を終了します。

大学受験に向けて十分な準備期間を確保できる点は大きなアドバンテージですよね。

学習意欲が高い生徒が集まるため、切磋琢磨できる環境があるのは魅力です。6年間、落ち着いて学習に取り組めるのは安心です。

一方で、学力が追いつかない場合は下位層に固定化されやすく、そこから立て直すのは容易ではありません。

高校受験がないので環境を変えることができない点は入学前から納得しておく必要があります。

「公立中→高校受験ルート」も有力な選択肢

中学受験を選ばずに、公立中から高校受験を目指すのも実は有力な選択肢です。

公立中の授業は基礎重視で、誰も取り残さない仕組みなので、ついて行けなくなるリスクが小さくなります。

例えば、授業を軸に基礎を固め、必要に応じて応用を補強すれば、負担を抑えつつ実力をつけることができます。

地元塾、映像授業、通信添削など、公立中に準拠した教育サービスが豊富なので、それらを活用して、ピンポイント補強をしましょう。

また、「授業で理解→準拠ワークで演習→定期テストで確認→内申点の積み上げ→高校受験」とやるべきことが明確なのも特徴です。

内申点を不安に感じるかも知れませんが、絶対評価なので、他人との比較ではなく、努力を積み重ねるほど評価が上がる仕組みになっています。

ただし、中学受験をしないからといって、小学生のうちは何もしなくて良いわけではありません。

学習習慣を確立し、算数と国語はしっかり固めましょう。その上で、中学受験塾の代わりに、英検をペースに英語の先取り、数学塾で算数(数学)の先取りをしておくと、高校受験では有利になります。

どちらのルートが合うのか?

「中学受験」と「高校受験」のどちらのルートを選ぶかは、子供の適性や家庭の状況・教育方針から判断できます。

まずは子供のタイプで見極めましょう。

すでに学力が高く、競争耐性があり、早熟タイプの子供は中学受験が向いています。

反対に、精神的に幼さが残る、競争のストレスを感じやすい、習い事など興味の幅が広い、後伸びタイプの子供は高校受験向きと言えます。

また、家庭のサポート体制も重要です。

経済的にゆとりがあり、学習管理ができて、親の意向を受験に反映させたい家庭は中学受験向きです。

反対に、受験サポートにも限界がある、子供に主体的に進路を決めて欲しい家庭は高校受験に向いています。

周囲に流されずに決断を

結局のところ、必ずしも中学受験が正解という訳ではありません。

「中学受験をする・しない」の判断は子供の適性や家庭の教育方針に合わせて行いましょう。周囲に流されて、「なんとなく中学受験」を選ぶと、途中で軌道修正するのは非常に難しいです。

詳しく知る:

「中高一貫校あるある」は中高一貫校生の本音:志望校選びの大切な視点

既に中学受験を決断されたケースでも、志望校選びは慎重にしましょう。

「中高一貫校あるある」は、まさに中高一貫校生の本音です。パンフレット、HP、口コミ、大学合格実績だけではわからない、リアルな中高一貫校の姿を垣間見ることができます。

実際に多くの学校に足を運んで、在校生の様子を見ることをお勧めします。「楽しそうに学校生活を送っているか?」を見極めてください。

学校生活に満足感を持てることが、勉強のモチベーションにも大きく寄与します。

FAQ

-

Q 中高一貫校の学習面での一番の特徴は何ですか?

A中学・高校6年分の内容を前倒しで学び、授業の進度が速く、テストの難易度も高くなる傾向があります。

中2までに中学範囲を終えて中3から高校内容に入り、高2までに高校範囲を学び終える先取りカリキュラムが一般的です。

その過程で、中高一貫校専用のハイレベル教材を使い、土曜授業や7時間目などで授業時間も多く確保されます。 -

Q 中高一貫校の学校生活での傾向は?

A同じメンバーと6年間を過ごすため、卒業後も続くほど同級生との絆が深まりやすい一方で、人間関係や環境が変わらずマンネリを感じることもあります。

行事や設備は中高合同で規模が大きく、制服や校舎も整っていて満足度が高い反面、授業・テスト・課題が多く学校生活はかなり忙しくなりがちです。

高校生が常に身近にいるため、中学生が「先輩風」を吹かせにくく、素行が大きく乱れにくいという特徴もあります。 -

Q 中学受験をするかどうかの判断のポイントは?

A「授業進度が速く難しい」「学力差が広がりやすい」といった特徴は、大学受験に最適化されたカリキュラムという強みである一方、合わない子には負担にもなります。

学力が高く競争に前向きな早熟タイプには中高一貫校ルートが向きやすく、精神的に幼さが残る・競争ストレスに弱い・興味の幅が広い子には、公立中→高校受験ルートのほうが基礎重視で安心して力を伸ばしやすい場合があります。

子どもの性格・学力・家庭のサポート体制を照らし合わせて、「魅力に感じる点」と「不安に感じる点」を整理することが進路選択の重要な材料になります。