解答に至るまでの過程を大切にすべき理由

今回は、私が授業していて気になったことについて考えてきたいと思います。

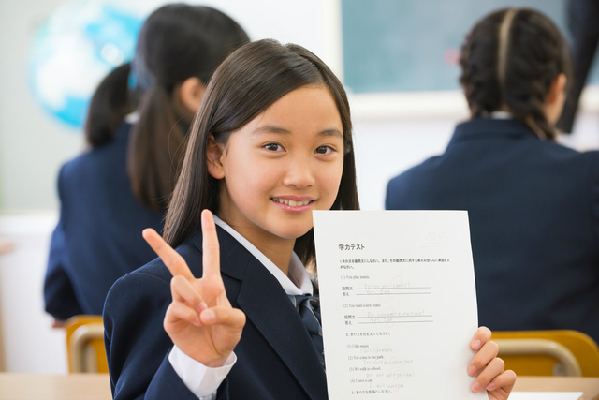

それは、「答えがあっているかどうか」ということにとらわれてしまう生徒についてです。

もちろん、学習する際に答えあわせをして確認することは必要です。

しかし、答え合わせの際に、ただ答えがあっているかどうか、を確かめることのみに固執してしまうと、あまり学習効果が得られなかったりテストで思うような点数がとれないことがあります。

その理由を分析していきたいと思います。

テスト形式

テストによってテストの形式は違いますが、多くの中高一貫校では中学生の内から記述式の問題が出題されています。

とくに、数学などは途中式や考え方まで書かなければならなかったり、答えを書くだけではたとえ答えがあっていてもバツされて得点できない場合もあります。

その他の科目でも、論述形式の問題が出題されて暗記のみでは対応できないようになっていると思います。

なぜ記述式なのか

では、なぜわざわざ記述式のテストにするのでしょうか。

学校の先生としては、答えだけのテストを採点する方が圧倒的に楽です。

しかし、それでも記述式のテストを行う理由があるのです。

理由は様々あるでしょうが、そのうちの一つは、ただ答えを出すことに固執してもらいたくないからだと思います。

学校としては学習することで答えを追究するだけではなく、答えに至るまでの過程や考え方を学んでほしいと思っていたりします。

正直なところ、答えが求められれば良いではないか、と考えたくもなりますが、答えに至るまでの過程を考えることは重要です。

解法の強制

学校の先生によっては、いくつかの解法があるにも関わらず、自分が教えた方法で解いていないと丸にしてくれない場合があります。

問題集の解説の解き方と先生の解き方が違う場合などもあって混乱してしまうこともあるかもしれません。

運悪くそういう先生に当たってしまったら従うしかないので、しっかり授業を受けてノートを取るようにしましょう。

高校生になったら

高校生になると、解答に対する記述量が圧倒的に増えます。

とくに、数学などは全て記述式で途中式から考え方まで採点基準になることも珍しくありません。

そのため、数学に関しては問題数が減ります。

その他の科目では問題数が増えて制限時間内に解くことが重要になってきます。

記述式のテストで大事なこと

記述式のテストでは必ず覚えてほしいことがあります。

それは、

部分点がもらえる

ということです。

つまり、たとえ答えが間違っていたとしても、途中まであっていたり考え方が正しければ、得点をもらえる可能性があります。

数学で途中式をしっかり書いていればどこで間違えたかも見つけやすいし、部分点をもらえる機会も増えるでしょう。

そのため、普段から答えだけでなく、そこにたどり着くまでの過程が大切になってきます。

大学受験において

大学受験について考えてみると、大学にもよりますが記述式の問題になれることは重要です。

国公立大学はもちろんですが、私立大学でも多くの大学が記述式を取り入れています。

やはり、記述式の問題は配点が高いので部分点を狙って取っていくことが大切です。

そのために普段から途中式などを意識して書くようにすることが必要でしょう。

まとめ

今回は、答えだけが重要ではないということについて考えてみました。

選択問題などは答えが一つしかなく部分点もないのに対し、記述式の問題などには部分点が与えられることがあるということは、記述式の問題はチャンスと捉えることもできます。

そのため、記述式の問題での白紙解答は、そのチャンスを逃すことに繋がります。

式変形や覚えている言葉などの簡単なものでもいいので、何か書いておけば点数がもらえるかもしれません。

記述式の問題に苦手意識を持っている人もいるでしょう。

しかし、何かしら書けば点数をもらえるかもしれないと考えると、記述問題に対する考え方が変わってくるのではないかと思います。

中高一貫校生専門塾個別指導塾WAYSでは、今回紹介したような、効率の良い勉強法を教えています。

中だるみしてしまう中高一貫校生の特徴の一つに、「勉強に対して誤った認識をしてしまっている」という原因が挙げられます。

たとえば、冒頭で紹介したような「答えが合っているか」にとらわれてしまっていることが、誤った認識といえるでしょう。

そうした認識を持ったまま勉強すると、成績が上がらないどころか、むしろ下がってしまう危険性があるのです。

WAYSはこれまで、誤った認識を持った中だるみ中高一貫校生の成績を、わずか90日で跳ね上げてきました。

「中だるみしてしまう原因」を知り尽くした講師たちが、生徒に合わせたアドバイスや指導を行っているからです。

「入学前は優秀だったのに、なぜ成績が下がってしまったの?」

「勉強できない原因がわからない!」

などの不安を抱えている方も安心です。

WAYSで中だるみの原因を発見し、ともに解決していきましょう。

無料相談&体験授業も行っているので、お気軽にお問い合わせください。

投稿者プロフィール

-

個別指導塾WAYS 立川教室 室長

学習塾で5教科幅広く指導した経験をいかし、各科目において効率的かつ効果的な勉強法を伝えて最短で結果を出るように生徒たちを導く。「継続は力なり」を信条に、正しい努力を続けていくことで成績が上がることを多くの中高一貫校生に実感させている。

最新の投稿

成績アップ実績2022年5月30日立川中等教育学校2年生ー効率の良い勉強法を身につけて成績アップ!

成績アップ実績2022年5月30日立川中等教育学校2年生ー効率の良い勉強法を身につけて成績アップ! 成績アップ実績2019年2月26日立教新座中学校2年生―余裕を持ってテストに臨めるようになって成績アップ!

成績アップ実績2019年2月26日立教新座中学校2年生―余裕を持ってテストに臨めるようになって成績アップ! 成績アップ実績2019年2月15日成城高校1年生―勉強習慣を身につけ、勉強と部活動の両立で成績アップ!

成績アップ実績2019年2月15日成城高校1年生―勉強習慣を身につけ、勉強と部活動の両立で成績アップ! 成績アップ実績2018年8月10日立教新座中学校2年生―計画的に問題集に取り組んで成績アップ!

成績アップ実績2018年8月10日立教新座中学校2年生―計画的に問題集に取り組んで成績アップ!