中学の数学と、高校の数学の違いを、公立と中高一貫校(私立中学)の場合に分けて、詳しく解説します。

特に、中高一貫校の数学は、レベルが高くなっています。中学数学でも大変だったのに、高校数学についていけるのでしょうか。

肝に銘じておかなければならないのは、高校数学が中学数学の単なる延長ではないということです。

論証力が問われるようになり、内容が一気に難しくなります。

学習習慣の見直しを図り、数学の学習時間を増やしていくことが不可欠です。

このページの目次

【公立編】中学数学と高校数学の違い3選|レベルが一気に変わる

高校数学は中学数学をベースに展開されます。

図形の作図法など、中学数学で完結してしまっている分野もありますが、しっかりと中学数学を理解している必要があるでしょう。

中学数学と高校数学の違いは、以下の3点です。

①暗記事項が増える

覚えなければいけない公式や定義が増えます。抽象度が高くなるので、理解して覚えるだけでも一苦労です。

②問題の難易度が上がる

計算だけ、公式の当てはめだけでは解けない問題が増えます。

定義や公式を用いて、いかに推論するかが問われるのです。

③論証力が問われる

中学数学では答えを出せば満点をもらえたかもしれませんが、高校数学では、解答を出すプロセスが重視されます。

国公立大学の二次試験では、求値問題であったとしても、解答プロセスを記述させる問題がほとんどです。

論証力が求められるため、ある種、国語力が必要だといえます。

以上のように、公立の学校では、中学数学と高校数学との間に大きな差があります。

一気に難しくなったと感じる生徒も少なくありません。

中学時代と同じやり方のままでいいのか検討し、可能な範囲で学習時間を増やしていくことをオススメします。

【中高一貫校編】中学数学と高校数学の違いは?|大学受験数学を6年間で完成させる

高校数学へのアプローチが公立の学校とは異なる!

中高一貫校(私立中学)では、公立の学校とは異なり、中学の時点で高校数学を扱います。

授業進度が速い

中学2年生までで中学数学を終わらせるというのが、中高一貫校の特長です。

なお、高校数学のⅠAⅡBは高校1年生、数ⅢCは高校2年生で終了し、残りの期間は演習期間に当てられます。

中高一貫校向けの教科書を使用

中高一貫校向けの教科書は、数学を体系的に学べる構成になっているため、中学数学に続いて高校数学を学ぶ単元があります。

実際に中高一貫校で使用されている教材と、その特徴については、次の記事で詳しく紹介しています。

中学から大学受験を見据えている

中高一貫校には高校受験がないため、初めから大学受験を想定したカリキュラムが組まれています。

授業や宿題、定期テストのなかで日々ハイレベルな問題に取り組み、数学の難しさに慣れていきます。

また、大学受験数学では、解答のプロセスを正しく書くことが求められるので、中学時代から論証力・解答記述力を鍛えていくのです。

中学数学から高校数学への接続はやや緩やか

高校数学に移行したとき、単元自体の難度の上昇は公立の学校と同様です。

暗記量が増え、抽象度も上がります。そして、それに伴って問題の難易度も上がります。

ただ、公立の学校と大きく異なる点は、中学生のうちから高校数学に触れ、定期テストなどでハイレベルな問題を解き、論証力を鍛えていることです。

そのため、中学1・2年生の間に数学をしっかり勉強してさえいれば、高校数学が本格的に始まっても、公立の学校の生徒ほどは苦戦せずにすむでしょう。

【公立編】中学数学の復習法

高校入試対策で一通り勉強したなら、そこまで時間をかけずともよいでしょう。

苦手単元を市販の問題集でカバーすれば十分です。

『中学校3年間の数学が1冊でしっかりわかる問題集』(かんき出版)・『完全攻略 数学シリーズ』(文理出版)で演習しましょう。

問題のレベルが3ステップにわかれており、習熟度が測りやすいのでオススメです。

【中高一貫校編】中学数学の復習法

中高一貫校の場合、中学数学の内容は、学校が採用している中高一貫校向け教科書や問題集によって決まります。

ですので、苦手単元を中心に、中高一貫校向け教科書・授業プリント・学校指定の問題集を使って復習するとよいでしょう。

ただし、解答解説が手元にない場合は自学自習ができませんので、市販の問題集を購入してください。

『新中学問題集数学標準編 シリーズ』(教育開発出版)がオススメです。

なお、同シリーズには発展編・演習編もありますが、復習が目的なのであれば標準編で十分です。

【公立編】高校数学についていくための勉強法

教科書内容を押さえる

まずは、教科書の内容をマスターしましょう。教科書を軽視してはいけません。

公式や定義を覚え、練習問題が自力で解けるようになるまで演習しましょう。

厳しそうであれば、『高校これでわかる数学 シリーズ』(文英堂)を読んでみてください。教科書の理解は大事な出発点なので、早めに学校や塾の先生を頼るのも一つの方法です。

教科書準拠問題集を完成させる

例題レベルから順番に解いていきましょう。

1周目は解けた問題に○、解けなかった問題に△×をつけ、2周目以降は△×がついている問題を中心に解き直します。

全ての問題に○がつくまで根気強く周回してください。

解答の過程を少しずつ書いてみよう!

高校数学では、解答を出すに至るプロセスが重視されます。

たとえ求値問題であったとしても、解答のプロセスを書くようにしましょう。

ただ、最初はどのように書けばよいか分からないでしょうから、教科書や問題集に載っている解説を理解するところから始めてください。

「A・Bは互いに素だから」・「ベクトルA・Bは一次独立なので」など、特有の言い回しをきちんと押さえることが大切です。

余裕があれば『チャート式数学 青シリーズ』に取り組もう!

教科書準拠問題集をほぼ仕上げたら、標準~発展レベルの問題が載っている問題集に挑戦です。

体系的に良問が網羅されている『チャート式参考書 青チャート基礎からの シリーズ』(数研出版)に取り組むのがよいでしょう。

基本例題+練習問題から始めてください!

【中高一貫校編】高校数学についていくための勉強法

教科書内容を押さえる

まずは、教科書の内容をマスターしましょう。

公式や定義を覚え、練習問題が自力で解けるようになるまで演習しましょう。

ただし、まれにコラムとして載っている応用内容の理解までは不要です。

厳しそうであれば、『チャート式参考書 白チャート基礎と演習 シリーズ』(数研出版)をオススメします。もちろん、学校や塾の先生を頼って疑問点を解消するのも一つの方法です。

教科書準拠問題集を完成させる

例題レベルから順番に解いていきましょう。

1周目は解けた問題に○、解けなかった問題に△×をつけ、2周目以降は△×がついている問題を中心に解き直します。

全ての問題に○がつくまで根気強く周回してください。

標準レベルの問題にも挑戦!

教科書準拠問題集がほぼ完成したら、いよいよ標準レベルの問題集に挑戦です。

模範解答の解説がしっかりしている王道の問題集を選びましょう。

『チャート式参考書 青チャート基礎からの シリーズ』(数研出版)あるいは『フォーカスゴールド 5th Edition シリーズ』(啓林館)を3~4割程度の完成度まで仕上げてください。

定期テストの点を伸ばしたければ、完成度をさらに上げましょう。

普段の演習から解答の過程をすべて書く!

中学数学同様、解答のプロセスを大事にしてください。

普段の演習から、求値問題であっても証明問題と同水準の記述解答を書くようにしましょう。

論理的な穴がないような解答を書くのがポイントです。

解説を丁寧に読み込もう!

減点されない記述解答を書くために必要なことは、模範解答をしっかりと参考にすることです。

自分の書いた解答と模範解答とを見比べてください。

「A・Bは互いに素だから」・「ベクトルA・Bは一次独立なので」など、特有の言い回しの意味をきちんと押さえ、使いこなせるようになりましょう!

プロセスまで理解しきる勉強法で数学力を一気に伸ばした実例

私が担任をした高校1年生の男子生徒の実例です。

大雑把なところがあり、丸つけの精度が低い生徒でした。

数学では、答えが合っていれば満足してしまい、途中経過の確認をきちんとしません。

そこで、数学の教科担当に以下のことを頼みました。

①基本的な内容だが、途中経過で減点されやすい問題を彼に解いてもらう

②添削する

③模範解答がなぜそのように記述しているかを徹底的に解説する

高校数学の採点基準では、自分の解答は通用しない。

ようやくそのことを実感した彼は、たとえ基本問題であっても、模範解答で示されている途中経過をしっかりと読み込むようになりました。

独学で理解できない部分については、教科担当を頼っていたようです。

高校2年生になる頃には、数学の論証力・記述力も成長。定期テストや模擬試験でも、しっかり戦えるようになりました。

数学に強くなりたい中高一貫校生には、中高一貫校専門塾WAYSがオススメ!

中学3年生から始まる高校数学はさらに難度が上がるため、これまでの学習を続けるだけでは、ついていけなくなる恐れがあります。

一方で、中学3年生ともなれば、保護者の方のサポートをお子さんが素直に受け入れない、ということもあるでしょう。

数学が不安の種だ、という中高一貫校生には、中高一貫校生専門の個別指導塾WAYSがオススメです。

中高一貫校というハイレベルな学習状況に完全対応しており、きめ細やかなコーチングで数学が「わかる」・「できる」教科に変わります。

お子さんにとっても、プロのサポートを受けるのが安心です。

論証力を重視する指導スタイル

WAYSでは、生徒に解説をしてもらうという指導方法を採用しています。

言語化することを通じて、論証力を身につけることが狙いです。

また、問題に対する深い理解を促し、ポイントをしっかりと定着させます。

定期テスト対策も万全!

WAYSは、実に9割以上の中高一貫校生の成績を跳ね上げてきました。

1コマ120分の長時間指導による演習時間の確保、指導内容の定着を徹底する毎回の「確認テスト」、500校以上の中高一貫校生を指導したノウハウ。

中高一貫校生専門をうたうWAYSだからこその、大きな強みがあるのです。

WAYSの指導で高校数学を攻略!成績アップ事例

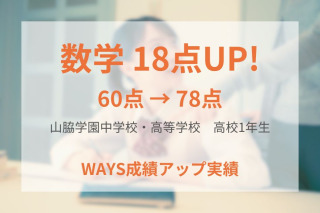

山脇学園高等学校1年生 | 中学数学60点→高校数学78点

中学3年生の9月に入塾した生徒です。

この生徒は、自宅ではあまり学習時間が作れず、わからないところを放置していました。

また、学習計画を立てずがむしゃらに問題を解くだけで、正しい勉強法がわからないまま学習を進めていたそうです。

論証を意識して問題演習をするという習慣がなかったため、高校に進学して学習内容が難しくなれば、点数が一気に下がる恐れがありました。

そこでWAYSでは、学習時間の確保と、論証を意識した勉強法の継続を二本柱に、1コマ120分の長時間指導をフルに活用してサポートしました。

講師がその場で解答のプロセスをチェックすることで、論証力は徐々に向上。

高校数学でも通用する力を身につけることができました。

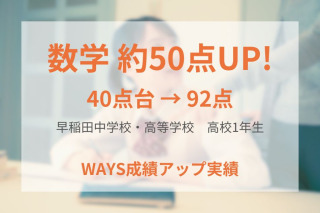

早稲田高校1年生 | 中学数学40点→高校数学92点

中学校3年生の6月に入塾した生徒です。

学校の進度になかなかついていくことができず、標準レベルの演習まで手が回っていませんでした。

テストで点数を取るためには、難易度の高い『フォーカスゴールド 5th Edition シリーズ』(啓林館)が解けるようにならなければならなかったのです。

そこでWAYSでは、テスト問題の傾向に合わせて何の教材をどのようなペースで解いていくのかという計画を具体的に立てました。高校数学のレベルに合わせ、基礎固めで終わるのではなく、標準・応用演習も加えたものです。

取り組むべき内容が正しく定まれば、あとは反復演習をするのみ。

講師のサポートを受け、無事に計画をこなすことができた結果、1年後には高校1年生のテストで90点を超える高得点を獲得したのです。

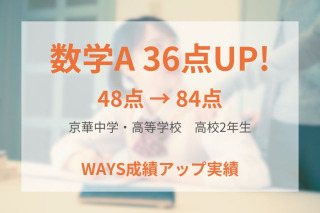

京華高校2年生 | 数学A 48点→84点、数学I 35点→61点

高校1年生の11月に入塾した生徒です。

入塾当時は、最低限の課題は自宅でこなすものの、復習には全く手をつけず、スマホやテレビゲームに時間を割いていました。

解説を読んでわかれば終わり、という勉強スタイルで、自力で「できる」まで反復演習をしていませんでした。

したがって、論証力もあまり身についていない状態だったのです。

そこでWAYSでは、自力で「できる」まで解き直す、ということを徹底しました。

指導時間の終わり30分では、間違えた問題を解き直し、論証がきちんとできているかまで含めて講師がチェック。

全問「できるようになった」状態で帰宅してもらいました。

これにより、自力で解答が作れるまで解き直す、という勉強スタイルが定着し、入塾後わずか1か月で成績が一気にアップしたのです。

カリキュラムの特徴から勉強法まですべてわかる!中高一貫校「数学」の教育・学習事典はこちら