大学受験を目標とする中高一貫校、私立中学では、数学は先取りカリキュラムを採用するケースが大半です。

一般的な公立の中学・高校よりも授業が早く進み、文系は高校1年、理系は高校2年までで、大学入試の範囲を終えるのが目安になります。

500校以上の中高一貫校生の指導経験がある専門塾のノウハウから、中高一貫校ならではの数学の教育カリキュラムの特徴と、学習のポイント、生徒が抱えやすい学習面の問題について、網羅して紹介します。

このページの目次

中高一貫校の数学の学習進度、難易度

中高一貫校の特徴は様々ですが、中でも大学受験、入試、進学に強味を持つ学校では、数学は先取りカリキュラムを採用するケースが目立ちます。

授業が早く進み、内容も濃いのが特徴です。

中高一貫校・私立中学の数学は授業についていければ大学入試につながる

先取りカリキュラムの目的は、大学受験・入試の実力をつけるための演習時間の確保にあります。

中学1年・2年で中学3年間の内容を終え、高校1年生で文系数学、高校2年生で理系数学の学習範囲を終えます。

具体的な進度は学校によって様々で、通常は高校1年生で習う二次関数を、中学2年生で学ぶケース等も見られます。詳細は各学校に直接確認してください。

このような先取りカリキュラムをとることで、高校3年生の1年間を、大学入試準備にあてることができます。

これは入試の直前に学習範囲を終える一般的な公立の中学・高校と比較すると、明らかに優位性があります。中高一貫校が大学受験に有利と言われる理由です。

このため、中高一貫校・私立中学では、学校の授業についていくことが第一となります。定期テストで良い点数を取れさえすれば、それが大学入試へとつながっていきます。

「中高一貫校・私立中学の数学の進度表、カリキュラム詳細」についてのより詳しい解説記事

生徒の自学自習を前提とした授業が展開され、難易度が高い

中高一貫校、私立中学の数学の難易度が高い理由としては、単に授業が早く進むだけでなく、教材の違いもあります。

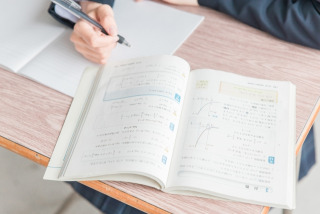

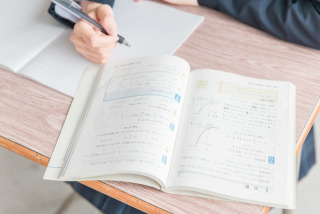

検定教科書を重視せず、『プライム数学シリーズ』(Z会)や『体系数学シリーズ』(数研出版)といった、中高一貫校向けの教材が使用されます。演習用副教材についても、『クリアー数学』(数研出版)など、難度の高いものが選ばれます。

中身の濃い授業を早く進めるためには、基礎レベルの内容にかける時間を短縮する必要があります。つまり生徒が自宅で勉強をしてくる、予習・復習が前提になっています。

また宿題・課題が多いのも特徴です。大学受験が意識されていますから、演習をしっかりこなし、実力をつけるために必要だからです。

以上のように、大学受験を目標とする中高一貫校・私立中学の数学では、家庭学習・自学自習が絶対に欠かせません。

ただ授業を聞いているだけでは、授業についていき、定期テストで良い点数を取ることはできない仕組みにはじめからなっている、という事実をしっかり認識しておく必要があります。

中高一貫校の数学で使用されている教科書

全国500校以上の中高一貫校生の指導実績がある「中高一貫校専門 個別指導塾WAYS」では、独自にデータを蓄積しています。実際に中高一貫校で使用されている英語の教科書の代表例をあげると、次のようになります。

検定教科書

- 『新しい数学』(東京書籍)……三輪田学園・聖学院・渋谷教育学園渋谷中学校など

- 『これからの数学』(数研出版)……青山学院中等部・東京都市大学等々力・横浜雙葉・関東学院など

- 『未来へひろがる数学』(啓林館)……攻玉社・淑徳与野・開智・中央大学附属横浜など

- 『数学シリーズ』(数研出版)……栄東・横須賀学院・横浜共立学園など

- 『数学シリーズ』(啓林館)……早稲田など

- 『深進数学』(啓林館)……獨協・浅野など

検定外教科書(中高一貫校生教科書)

- 『体系数学』(数研出版)……攻玉社・栄東・早稲田・四天王寺など

- 『システム数学』(啓林館)……成蹊・海城・清風など

- 『プライム数学』(Z会)……本郷・巣鴨・成城・洛南・西大和など

- 『アドバンスト数学シリーズ』(Z会)……逗子開成など

進学に強みを持つ中高一貫校、私立中学では、検定外教科書(中高一貫校用教科書)と準拠問題集の併用がスタンダードです。

標準~応用レベルの内容が多く含まれ、中学内容の「等式」と高校内容の「不等式」を連続で学習するなど、体系的に数学を学ぶ工夫がされています。もちろん難易度が高くなります。

検定教科書を使用する場合もありますが、あくまでも補助テキストといった扱いが多く、ハイレベルな問題集や、オリジナルプリントを併用して、演習を重ねます。

「中高一貫校で使用される数学の教科書・テキスト」についてのより詳しい解説記事

代表的な検定外教科書:体系数学

「体系数学の勉強法」解説記事

代表的な検定外教科書:システム数学

「システム数学の勉強法」解説記事

中高一貫校の数学でつまづきやすいポイント

中学数学、高校数学のつまづきやすい単元一覧

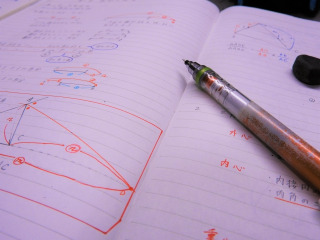

中学数学では、小学校までとは異なり、文字式が多くなります。

一次方程式、一次関数の式とグラフの読み解き、図形の証明など、とっつきにくさから、苦手意識を持つケースがあります。今後の数学の土台となる単元ですので、着実に理解できるよう進めたいところです。

高校数学では、さらに難易度が上がり、因数分解が登場します。ポイントは、基本公式を覚えられるか、そして公式が使えるようにするための式の整理にいかに慣れられるかです。

三角関数も難関です。三角方程式、三角不等式、加法定理、2倍角、和積公式・合成など、様々な概念が登場します。

それぞれの単元の説明と、つまづいてしまったときの教え方は、次の記事にまとまっていますので、必要に応じてご確認ください。

中高一貫校の中学数学と高校数学の違い

公立校では、中学から高校へ進学すると、数学の難易度が一気に上るように感じられます。

一方で、中高一貫校(私立中学)では、大学受験数学を6年間で完成させます。中学の時点で高校数学を扱うため、高校生になったからといって大きな変化はありません。

高校数学の単元に入るのは、中学3年です。

そのため、中学1年・2年の数学をきちんと理解し、土台ができているかどうかが、非常に大切になってきます。

中学数学と高校数学の違い&勉強法ガイド

高校数学でつまずいてしまったときの、中学数学の復習方法

高校数学で成績が低迷してしまった場合、原因は中学数学の単元にある可能性があります。

方程式や関数など、高校数学につながる中学数学の単元は少なくないためです。

しかし、中高一貫校では、授業進度が早いため、復習に時間をかけていると、学校の授業がどんどん先に進んでしまいます。

授業を理解するために必要な、中学数学の単元を、ポイントを絞って復習するのが理想です。

高校の授業でわからない単元が出てきたときにのみ、短期間で中学数学を復習して、できるだけ早期に学校の授業に戻る、といった形で取り組みましょう。

具体的な復習のやり方は、次の記事で解説しています。

中学数学の復習方法を完全解説

中高一貫校の数学の勉強方法の基本

学校外で勉強する時間を作らなければ対応は困難

先取りカリキュラムをとる中高一貫校、私立中学の数学では、学校外での勉強=自学自習が絶対に必要です。

予習や復習はもちろん、実力をつけるための演習をこなして、はじめて授業についていき、定期テストで良い点数を取ることができます。

中高一貫校の数学での「家庭学習の必要性」詳細解説はこちら

しかし、自宅学習が苦手であるケースもあります。また、もともと数学に苦手意識があって、定期テストで悪い点数を取ってしまうと、数学の勉強を避けてしまうケースがあります。

当然、成績は低迷し、「数学ができない」というレッテルを自分自身に貼ってしまい、自己肯定感も低くなり、より数学の勉強から遠ざかるという悪循環に陥ります。

まずは、学校外(自宅など)で勉強をする時間を作りましょう。

自宅での勉強がどうしてもできないケースや、思春期で反発して家庭のサポートが難しいケースでは、学習塾が解決策になりえます。

「中高一貫校専門 個別指導塾WAYS」は、学校によって教材が異なる中高一貫校のカリキュラムに個別対応できる専門塾です。詳細はこちらでご確認ください。

数学の成績を上げるために何をすべき? 具体的な勉強法

テストで思うような成績が取れていない場合、まずはすでに習った範囲の復習から取り組みましょう。

取りこぼしの目立つ単元にターゲットを絞り、教科書に立ち戻ります。

続いて、学校から配布されている、教科書に準拠した問題集を解いていきます。最初は基本問題のみで十分です。

目的は、解けない問題を一つずつ潰していくことです。解けなかった問題には印をつけておき、時間を置いて解き直しをして、完成度を高めていきましょう。

土台ができてきたら、学校の授業で、予習→授業→復習のサイクルを作っていきます。

詳しくは次の記事で解説していますので、ご覧ください。

「中高一貫校の数学の勉強法」についてのより詳しい解説記事

数学で赤点を取ってしまう場合は「演習を重ねられているか」に着目

数学で赤点を取ってしまうようであれば、演習の量に問題があると考えましょう。

演習とはつまり、実際に問題を解くことです。

習った内容を理解できないとき、わかりやすい説明が必要と考えるかもしれません。しかし実際には、理解するために必要な前提知識が万全ではないことが原因である場合が多いのです。

理解するために必要な前提知識を定着させるためには、演習が必ず必要です。

また、授業ではわかったつもりなのに、いざテストになると解けないというパターンもあります。

いちど覚えたことでも、人の脳は時間がたてば自然に記憶を欠落させるようになっています。これを解決するのも演習です。

赤点から脱却する鍵は「理解」でなく「演習」

数学の勉強でやるべきことはシンプルです。

- 解けない問題をリストアップして、わからない箇所を一つずつ潰す

- 計画的に演習を重ねて、学習内容を定着させる

しかし、家庭学習が苦手な場合は、思うように成績を上げられない場合があります。

中高一貫校の数学で落ちこぼれてしまった生徒のための、定期テスト対策であれば、「中高一貫校専門 個別指導塾WAYS」お任せください。

詳細はこちら

中高一貫校の数学の勉強テクニック

演習を重ねる=解き直しはいつやるべきか?

エビングハウスの忘却曲線の概念が示すとおり、人間の脳は、一度覚えた記憶をどんどん欠落させていきます。

たとえば、20分後には約60%まで減少、1時間後には約45%、1日後には約35%、1週間も経てば約20%ほどしか覚えていないとされます。

早めに復習をすることで、記憶を維持しやすくなることもわかっているため、勉強においても、繰り返しの演習が重要になってきます。

解けなかったり、間違えてしまったりした問題があった場合、解答や解き方の解説を読み、解き方を学習するはずです。

一例として、その後は、次のように解き直しを重ねていきましょう。

ステップ1:授業の次の日までに、同じ問題を解く

ステップ2:週末に、類題(数値だけ変えたものでもよい)を解く

ステップ3:定期テスト前に、類題と少し難度の高い問題を解く

解き直しはいつやるべき? 理想的な復習の3ステップを徹底解説

計算ミス、ケアレスミス対策

数学の定期テストや、大学入試で、誰もが向き合わなければならない問題となるのが、計算ミスです。

中でも、冷静になれば小学生でも間違いに気づくような、うっかりミス・ケアレスミスについては、ゼロに近づけるよう努力をする必要があります。

「ミスをしないように頑張る」とか「注意して問題を解く」というのは、根性論に近く、対策とは言えません。

客観的にミスの原因を分析し、自身の傾向を把握することで、本当の意味での対策ができるようになります。

「計算ミスが実際に減る7つの対策」についてのより詳しい解説記事

数学の途中式の重要性

数学における途中式は、正しく解答を導いたり、本質的に理解するための有効な手段であるばかりではなく、国公立二次試験などでは採点の対象になり、非常に重要です。

面倒で端折ってしまう生徒の場合、まずは途中式を書く意義について、しっかり理解してもらう必要があります。

面倒だと思っているわけですから、「途中式を書きなさい」と言ったところで、なかなか書くようにはなってくれないでしょう。

途中式の書き方を向上させていくには、参考書や問題集の模範解答を参考にします。単に正答しているかどうかを見るのではなく、1行ずつ意味を理解しながら見ていく癖をつけましょう。

減点されない途中式を書く方法の詳細解説

中高一貫校の数学の大学受験ガイド

大学入試の受験勉強を始める前に「基礎固め」が必須

テストによる大学入試(一般選抜)で、差がつきやすく合否を決める大きな要素となるのは、基礎問題や難易度の高い応用問題ではなく、標準レベルの問題です。

そのため、数学の受験勉強の柱は、標準レベルの問題を解く力の強化になります。

しかし受験勉強をしようと、標準レベルの問題を解こうとしても、基礎の土台がしっかりできていなければ、

中高一貫校の授業進度の速さを生かせば、数学の受験勉強は、高2夏の後半にはスタートできるのが理想ですが、基礎固めができていない場合は、基礎固めから取り組むことになります。

中高一貫校生の数学の大学受験勉強開始は高2夏が理想

数学がまったくできない偏差値40台からの勉強方法

定期テストの成績が上がらず、模試でも偏差値が40台に低迷しているなら、教科書の公式と例題に戻る必要があります。

基礎を理解し、教科書準拠問題集で演習を重ねられれば、偏差値50のラインが見えてきます。

- 教科書で公式や定義を理解する

- 教科書の例題レベルから解き直す

- 解答の解説を1行ずつ理解する

- 不明点をそのままにしない【重要】

そこからさらに偏差値60台に乗せるためには、標準~応用レベルの問題集に取り組みます。『チャート式数学 青シリーズ』(数研出版)などが代表です。

自力で学習計画を立てて演習を重ねていくことが難しければ、個々の学習の課題に対応してくれる個別指導塾を頼るのが、現実的な選択肢の一つとなります。

数学がまったくできない偏差値40台からの大学受験パーフェクトガイド

難関大学を志望する中高一貫校生のための数学の大学受験対策

難関大学受験では、数学は点差がつきやすく、合否を分ける重要な教科です。

すでに基礎が固まっているのなら、得点差の最大の要因となる、標準レベルの問題の問題集周回を始めます。

問題集は『チャート式参考書 青チャート基礎からの シリーズ』(数研出版)あるいは『フォーカスゴールド 5th Edition シリーズ』(啓林館)が代表的です。

単に最終解答が正答であるかどうかだけでなく、論証力・記述力で差が出ます。解答のプロセスを重視しながら演習を進めるのがポイントです。

問題集は1冊に絞ります。いろいろな問題集に手を出してしまうと、キャパオーバーになりむしろ成績が上がらなくなってしまうケースがあります。

旧帝大(東京・京都・東北・名古屋・大阪・北海道・九州)や東京工業大学、一橋大学などの難関大学、あるいは慶應義塾大学や順天堂大学、京都府立医科大学など、医学部の単科大学を受験するのであれば、応用問題の演習も重要になってきます。

医学部以外と、医学部(総合大学/単科大学)別の数学の難関大学受験対策の詳細は、次の記事でくわしく解説していますので、ご覧ください。

【数学】難関大学を志望する中高一貫校生のための大学受験対策パーフェクトガイド

中高一貫校の数学での塾の必要性

自宅学習が苦手なら学習塾の活用は有力な選択肢

大学受験・入試を目標とする進学系の中高一貫校、私立中学では、学習塾は不要とされます。

しかしながらこれは、自宅での学習にしっかり取り組み、数学の授業の予習・復習や、量の多い宿題・課題をしっかりこなせることが大前提です。

何度もお伝えしているとおり、ただ授業を真剣に聞くだけでは、どんなに秀才であったとしても、定期テストで好成績をおさめることはできません。

よって、自学自習の習慣がなかったり、様々な理由で自宅で勉強をすることが難しいケースでは、学習塾の活用が現実的な選択肢になりえます。

中高一貫校生が選ぶべき学習塾の条件は、次のとおりです。

- 学校の授業・定期テスト対策が最優先 → 学校ごとに異なるカリキュラムに対応するため、集団指導塾は不可。個別指導塾である必要がある

- 必要なのは「理解」ではなく「演習」→ 学校の授業のレベルが高く、理解のための授業を行う集団指導塾は不要。演習を重ねられる個別指導塾が最適

- 学校の宿題・課題対策が不可欠 → 学校からの宿題がそもそも多い。演習をさせるために宿題を出す学習塾ではパンクしてしまう。学校の宿題・課題を指導してくれる個別指導塾がベスト

「数学が苦手な中高一貫校生の塾選び」についてのより詳しい解説記事

中高一貫校生でも塾の利用は珍しくない

実際のところ、中高一貫校生の通塾率は低くありません。文部科学省「令和3年度子供の学習費調査」によると、私立中学生は53.9%が学習塾へ通っています。

公立中学生の通塾率70.4%に比べると低くはありますが、それでも2人に1人は学習塾を利用しているのが現実です。

「私立の中高一貫校生の通塾率」についてのより詳しい解説記事

「中高一貫校 個別指導塾WAYS」に通う中高一貫校生の保護者200人を対象に、塾を探すきっかけを尋ねたところ、次のような結果となりました。

- 定期テストの結果が悪かった 30.6%

- 勉強時間や勉強のやり方に不安を感じた 30.1%

- 家庭での勉強のサポートに限界を感じた 16.4%

成績不振をきっかけとするケースが当然多いですが、同様に大きな要因となり得るのが、自宅学習や家庭でのサポートに問題を抱えているケースです。子どもが思春期に入り、親の干渉に反発するようになってくる事情も大きいと考えられます。

「中高一貫校生でも塾が必要なケース」についてのより詳しい解説記事

ポテンシャルを発揮できていない中高一貫校生のための専門塾。無料Webパンフレットを今すぐダウンロードOK

「中高一貫校専門 個別指導塾WAYS」は、勉強量が足りずに本来のポテンシャルを発揮できていない中高一貫校生のための学習塾です。

数学は、理解だけでなく、実際に問題を解いて実力をつける「演習」が欠かせません。

WAYSは個別指導塾としては長い120分指導とし、しっかりと演習の時間を確保。中高一貫校のハイレベルな授業・テストに対応できる実力が身につきます。

成績アップ事例、料金体系など詳細は、無料Webパンフレットでチェックできます。今すぐダウンロードできますので、ぜひご覧ください。