中高一貫校(私立中学)では、次の3つの理由により、宿題・課題が大量に課されるのが一般的です。

- 先取りカリキュラムの効果を高めるため

- 学習内容を定着させるため

- 学習習慣を身につけるため

自力でこなすのが難しく、大きな負担となってしまっている場合は、中高一貫校の宿題・課題の指導も行ってくれる、補習塾タイプの個別指導塾を活用しましょう。

学習塾の環境で集中して勉強に向かうことができ、なおかつ、わからない箇所の解消もできますので、着実に成績が向上していきます。

宿題を出さず、学校のカリキュラムに伴走する「中高一貫校専門 個別指導塾WAYS」。

中高一貫校のハイレベルな宿題の指導も行い、定期テスト対策を通じて学力向上を実現できます。

82.9%の成績アップを実現してきた定期テスト対策指導はこちら。

このページの目次

中高一貫校(私立中学)で宿題・課題が多い3つの理由

①英数を中心とした先取りカリキュラムがある

中高一貫校(私立中学)の授業は進度が早く、先取り学習が行われています。

中学2年生までに中学3年分の学習を終了して、中学3年生から高校の学習を開始。高校2年生までで高校3年分の学習を終了し、高校3年生では入試演習をするのが一般的な進度です。文系数学の範囲(数Ⅰ・Ⅱ・A・B)に関しては、高校1年生で学習を終える学校も存在します。

なお、こうした先取りカリキュラムは、公立校よりも多い授業時数によって支えられていますが、実はそれだけではありません。

授業前の予習、授業後の復習を生徒が自主的に行うこと。

これにより、授業内で演習時間を確保しなくてよい分、進度を早めて応用内容を扱うことができているのです。

そして、この自主学習でやるべきことを具体的に指示したものが、宿題・課題ということになります。

先取りカリキュラムだからこそ、中高一貫校(私立中学)の宿題・課題はどうしても多くなってしまうのです。

詳しく知る:

②学習内容の定着に必要である

授業でわかったつもりになっていても、自分で解いてみると解けないということはよくあります。

学習内容を定着させるには反復演習が不可欠ですが、授業で習った知識を定着させるために、問題集やプリントが宿題・課題として出されます。

学習内容が広く深い中高一貫校(私立中学)では、それに応じて宿題・課題の量も増えてしまうのです。

詳しく知る:

③学習習慣の定着につながる

宿題を定期的にこなすことで、勉強をルーティン化することができます。

ただし、良いルーティンを作るには、それなりの学習量がなくてはなりません。

したがって、中高一貫校(私立中学)では英数を中心に、宿題・課題の量がそれ相応の分量になるのです。

《中高一貫校現役教師の経験談・実例紹介》

勤務校の数学の実例を紹介します。

宿題用の問題集として採用しているのは、『フォーカスゴールド 5th Edition シリーズ』です。

宿題の内容は非常にシンプルで、定期テストごとに該当範囲の問題に取り組む、というものです。

ところが、量が膨大なため、そのまま一気に宿題として出すと、ついていけない生徒が少なからず出てしまいます。

そこで、一週間ごとに範囲を小分けにしてチェックしています。

そうすることで、毎週一定量の問題をこなすという学習習慣が身につきます。

青木ユウ(教師歴約10年)

夏休みに多くの宿題・課題が出される理由

ところで、多すぎる宿題・課題というと、その筆頭が夏休みに出されるものでしょう。

なぜ夏休みの宿題・課題は特別多いのでしょうか。

まず、学校側からすると、長い夏休みは、学習のチャンスです。

授業が進まないため、1学期の復習と2学期の予習に腰を据えて取り組むことができる、と考えるわけです。

しかし一方で、夏休みは大きな懸念材料でもあります。

自由時間が増えることで、1学期に身につけた学習習慣が失われてしまうかもしれないからです。

そうならないよう、一定量の宿題・課題を出し、計画的に継続して学習することを推奨します。

絶好の学習の機会として活用し、学習習慣を維持する。

この2つが、夏休みの宿題・課題が多くなる理由です。

宿題をこなせないことによる悪影響

宿題をきちんとこなせないと、以下のような悪影響が生じます。

①定期テストの成績の悪化

②評定平均の低下

③成績不振による留年や退学

お子さんが以上のような事態に陥らないためにも、早めの対処が必要です。

演習不足による定期テストの成績の悪化

宿題・課題をこなせないことによって、学習がどんどん遅れてしまいます。

学習内容が定着しないと次の授業内容も理解しづらくなるでしょう。

それが積み重なると授業についていけなくなり、定期テストで点数を取れなくなっていきます。

一度躓いて遅れを取ると、中高一貫校(私立中学)の授業進度に追いつくのは至難の技です。

勉強のモチベーションも低下し、学習習慣も失われてしまいます。

授業に追いつけない、宿題・課題がこなせない、定期テストができない、次の学習内容もわからない……というように、悪循環が生まれてしまうのです。

評定平均の低下による大学進学への悪影響

宿題・課題をこなせないと、評定平均が下がってしまいます。

提出物が出せないことで平常点に影響しますし、演習量が不足するので定期テストの成績も下がるからです。

評定平均は、特に大学入試の推薦入試や内部進学では重要です。

宿題・課題をこなせないことが、大学受験に悪影響を及ぼす可能性があるといえるでしょう。

詳しく知る:

最悪の場合は留年や退学も

最悪の場合、留年や退学を余儀なくされるかもしれません。

宿題・課題をこなせないことにより、成績は低迷します。

成績不振で、かつ提出物も出せないとなると、進級や卒業が認められず、学校側から留年や退学を言い渡されるケースもあります。

事実、中高一貫校では毎年一定数の生徒が留年や退学をしており、成績不振が主な理由の1つとなっています。

退学となるとその後の人生にも大きな影響が出てしまうため、何としても避けなければなりません。

詳しく知る:

宿題をやらない・こなせない3つの原因と解決策

難度の高い宿題をこなす自習力がなく、やる気を失っている

目の前に課題が積み上がっているのはわかっているが、どうにも自分の力では処理できない。たとえ時間をかけて処理できたとしても、そんなペースでは授業には到底追いつけない。そうして、もうやらなくていいやと諦めてしまう。

お子さんがそのような状況に陥っている場合は、まずはお子さんとじっくり話をする必要があります。

どこでつまずいているのか、1日のうち集中して勉強している時間はどれくらいなのか。

お子さんが自身の状況を言語化することで、問題点や背景を整理することができます。

次に、つまずきの大きい教科を優先して、「できる喜び」を実感できるよう、演出してあげましょう。

お子さんに「できる喜び」を感じてもらうには、“独力で問題を解いたという実感” が必要です。

1ステップ目は、基礎事項の定着です。

公式やことばの定義など、最低限の知識として必要なものを押さえましょう。

2ステップ目は、例題レベルの簡単な問題演習です。

ここで大事なのは、まずは自分の力で解いてみることです。

勉強を見てあげるのであれば、手が止まっているからといって、すぐに解説をせず、我慢しましょう。

ヒントを出すにしても、どの基礎事項を使うかくらいにとどめます。

問題にもよりますが、10分ほど考えて答えが出ないようなら、ヒントをどんどん出してください。

ノーヒントで解けなかった問題は、時間をおいてから再挑戦します。可能であれば、類題を用意してあげましょう。

この作業を繰り返すことで、必ず自力で解けるようになります。

「できるようになった!」という成功体験が、自信と勉強へのモチベーションにつながります。

自習力も徐々についてくるでしょう。

詳しく知る:

勉強に集中できる環境がない

宿題・課題の提出状況がかんばしくない生徒ほど、家庭での学習環境が整っていない傾向があります。

主なパターンとしては、次の2つです。

①整理整頓ができていない

②誘惑物が多い

物が散らかっている場所では、ただでさえ気が進まない勉強をやろうという気にはなりません。教材やプリントの整理ができていなければ、目的のものを探すところからスタートになってしまいます。

中学生はもちろんのこと、高校生でも、整理整頓が不十分な生徒は多いようです。

お子さんが、机に向かってすぐに勉強を始められる状況を作りましょう。

また、スマホやマンガなどの誘惑物が近くにないかのチェックもしてください。

手の届く範囲に誘惑物がある場合は、遠ざけましょう。

特に、スマホやタブレットPCなどについては、ご家庭で使用ルールを作ることが大切です。

《中高一貫校現役教師の経験談・実例紹介》

中学2年生の男子生徒の事例です。定期テストでは化学・英語・社会といった、知識を積み上げるタイプの科目の成績が平均点を大きく下回っていました。

面談で話を聞くと、家庭学習の時間がほとんど取れておらず、宿題や小テストの準備も十分にできていない状況でした。ただし、模試の数学では優れた成績を収めており、学力自体は高いことが分かりました。

面談後、一時的に家庭学習に取り組み、小テストで高得点を取ることもありましたが、習慣化には至らず、定期テストの成績はなかなか向上しませんでした。

特に、化学や英語・社会のような積み上げ型の科目は、授業だけで知識を定着させることが難しく、家庭学習が欠かせません。

学校外でも勉強する時間や環境を整えることで、学習習慣の定着につながり、定期テストの成績向上が期待できます。

けいた先生(教師歴約15年)

宿題に取り組むルーティンができていない

宿題・課題をこなす習慣を身につけるには、曜日ごとに学習内容をルーティン化するのがオススメです。

部活動や習い事をしている中高生がほとんどですが、たいていは「毎週〇曜日が部活動で……」というように、曜日ごとであれば予定はある程度一定しているはずです。

《中高一貫校現役教師の経験談・実例紹介》

私が担任をしていたクラスでトップレベルの成績をとっていた生徒は、曜日ごとにルーティンを作っていました。

月曜日:塾の英語の宿題と学校の英単語小テスト対策、火曜日:塾の数学の宿題と学校の英語の予習、水曜日:学校の数学の課題と……

といった具合です。

ベースとしてやることを決めておいて、あとはその時々で、必要に応じて追加したり削ったりしていました。

時間はかかりますが、お子さんなりの学習ルーティンが形になるよう、ぜひサポートしてあげてください。

青木ユウ(教師歴約10年)

WAYSで学校の宿題に取り組み成績アップに成功した事例

ここからはWAYSの指導時間内に学校の宿題に取り組み、演習量を確保したことで、成績アップに成功した中高一貫校生の事例を紹介します。

自宅学習ができておらず、宿題にも取り組めていない中高一貫校生にとってWAYSが良い選択肢になることを、事例を通して紹介します。

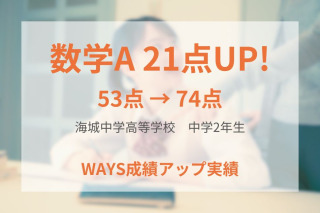

海城中学校2年生:宿題の2周やり込みで数学の成績アップ!

海城中学校2年生の事例です。入塾前の3学期期末テストでは、数学Aが53点、数学Bが61点と苦しい状況でした。

原因は、宿題を提出期限間際に仕上げており、質の高い学習ができていなかったためです。

そこでWAYSでは、次のように指導を行いました。

- 宿題の周回演習に重きを置き、2周目まで完了させる

- 間違えた問題を中心に繰り返し演習し、分からない問題は徹底的に解説

- 学校教材をやり込むことで、定期テスト対策と受験勉強の両立を実現

結果、入塾から2ヶ月後の1学期中間テストでは、数学Aが74点(+21点)、数学Bが80点(+19点)と、大きく成績をアップすることができました。

詳しく知る:

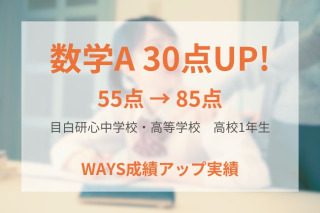

目白研心高校1年生:演習量を確保して数学Ⅰ70点、数学A85を達成

目白研心高等学校1年生の事例です。入塾前の中学3年生2学期中間テストでは、数学が55点と苦しい状況でした。

原因は、宿題を1回解いて提出するだけで、十分な演習量が確保できていなかったためです。

そこでWAYSでは、次のように指導を行いました。

- 1回120分の指導時間を設定し、確実な学習時間を確保

- 開始90分で問題を解き、残り30分で間違えた問題の解き直しを徹底

- 塾で宿題を進めることで、苦手な問題の復習や様々な問題演習に時間を充てられるよう指導

結果、入塾から18ヶ月後の3学期期末テストでは、数学Ⅰが70点(+15点)、数学Aが85点(+30点)と、大きく成績をアップすることができました。

詳しく知る:

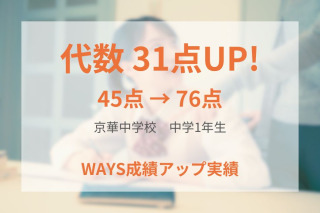

京華中学校1年生:WAYSで効率的に宿題を終え成績もアップ!

京華中学校1年生の事例です。入塾前の2学期中間テストでは、数学(代数)が45点(平均64点)と苦しい状況でした。

原因は、学校の宿題に追われ、教材の周回まで手が回っていなかったためです。

そこでWAYSでは、次のように指導を行いました。

- 指導時間内で提出課題を効率的に終わらせ、解き直しの時間を確保

- 間違えた問題は講師と一緒に解法を確認し、自力で「できる」まで演習を繰り返す

- 塾で勉強法を学ぶことで、自宅学習も効率的に進められるよう指導

結果、入塾から3ヶ月後の学年末テストでは、数学(代数)が76点(+31点)と、大きく成績をアップすることができました。

詳しく知る:

「中高一貫校専門 個別指導塾WAYS」には、500校以上の中高一貫校生の指導実績があり、お子さんが通う中高一貫校にも対応できます。

左下の虫めがねマークより「学校名 成績アップ」で検索すると、学校別の成績アップ事例を探せます。ぜひお試しください!

中高一貫校専門塾WAYSは宿題を出さない!学校の宿題・課題をこなして成績アップを実現

解答丸写しなどではなく、お子さんが宿題・課題にきちんと取り組むようになるには、次の3つが必要です。

- 「できる喜び」を実感する

- 勉強する環境を整える

- 曜日ごとのルーティンを確立する

しかし、この3つが達成できるよう、隣についてサポートするというのは、保護者のみなさんにとって非常に難度が高いことのように感じるかもしれません。

お子さんが宿題・課題の内容が難しく苦戦していたり、家で勉強できなかったりする場合は、「中高一貫校専門 個別指導塾WAYS」で解決できる可能性があります。

WAYSは生徒に宿題を出してはいません。

集中できる環境で、不明点を解消しながら学校の宿題・課題をきちんと消化。

1コマ120分の指導により演習量を確保し、学校のカリキュラムの邪魔をせず、定期テスト対策に集中しながら成績アップを実現します。

- 家で勉強しないけれど宿題が出なくても大丈夫?

- 定期テストに向けて、どうやって計画的に学習を進める?

- 通っている中高一貫校の個別対策はしてもらえる?

など、WAYSの定期テスト対策指導の詳細は、次のページでご確認ください。