「お子さんの理科の成績が伸び悩んでいる」

「どうして理科が苦手なのか理解できない」

とお悩みの保護者の方もいらっしゃるかもしれません。

実は、お子さんが理科を苦手とする原因は、大きく以下の2つに分けられます。

- 理科の特性に合った勉強法が実践できていない

- 学習習慣がまだ確立されていない

この記事では、指導歴15年の現役理科教師が、中学生が理科を苦手とする原因と、その効果的な対策について詳しくご紹介します。

このページの目次

中学理科で扱う分野

中学理科は、1分野(物理・化学)と2分野(生物・地学)に分かれています。

まずは各分野の特性を詳しく解説します。

1分野:物理分野

物理分野は、力やエネルギー、運動など、自然の法則を理解する学問です。

実験を通じて物体の動きを観察することで、自然法則がより具体的に理解できるようになります。

物理の学習では、現象を理解し、公式を覚えて、数多くの問題を解くことが重要です。

1分野:化学分野

化学分野は、物質の性質や化学反応を探求する学問です。

化学式や反応式を覚えるだけでなく、化学反応がなぜ起こるのかを理解することが不可欠です。

問題を解き、反応のパターンを習得し、実験を通じて実際の変化を観察することで、化学の理解がさらに深まります。

2分野:生物分野

生物分野は、植物や動物、人間の体の仕組み、そして自然界のつながりを学ぶ分野です。

この分野では覚える内容が多いですが、イラストや図を活用して視覚的に理解することで、効率的に学習を進められます。

また、植物を観察したり、簡単な実験を行うことで、教科書で学んだ内容を実際に体感し、理解を深められます。

2分野:地学分野

地学分野は、地球や宇宙、天気について学ぶ学問です。

地図や地形図を活用して、地形や天気の形成過程を理解することが求められます。

火山や地震、天気の変化といった自然現象について学び、それらが地球全体でどのように関連しているのかを考えることが重要です。

この分野では、多くの用語を覚える必要があるため、図やイラストを使って視覚的に記憶することで、より理解しやすくなります。

理科が苦手になる6つの原因

ここからは、理科が苦手になってしまう原因を6つ紹介します。

興味・関心が持てないから

興味・関心が持てなければ、勉強をする意味を見出せず、苦手意識を感じてしまいます。

理科の学習内容は日常生活との関連が分かりづらい内容も多くあります。

例えば、植物の光合成や化学反応の仕組みなどを勉強しても「何の役に立つの?」と疑問に思うことがあるでしょう。

日常生活とどのように関連しているのか分からないと、興味や関心を持つことが難しくなることがあります。

基礎知識が不足しているから

基本知識がしっかり身についていなければ、理科の問題は解けないため、理科が苦手になってしまいます。

例えば、”鉄”の元素記号が”Fe”、”硫黄”の元素記号が”S”、であることを覚えていない状態で、黒板に”FeS”(硫化鉄)と書かれると、そこで授業についていけなくなります。

基礎知識がない状態が続くと、授業にもついていけず、結果的にテストの点数も取れません。

特に理科は、数式を使った公式や専門用語も多いため、初めて学ぶお子さんにとって難しく感じるかもしれません。

理科は目に見えない世界を扱い、イメージしにくいから

理科の内容は目に見えない世界を扱うことも多く、頭でイメージするのが難しい場合があります。

例えば、物理分野で扱う「力」は目に見えません。

そのため、お子さんによっては「目に見えない力を描くことを想像して描くのは無理。」「そもそも目に見えないのに、なんで正解があるのが意味がわからない。」と感じることがあります。

さらに、力のテストでは「暗記」があまり通用しません。

「なぜそうなるのか?」まで理解できていなければ、応用できないのです。

特に暗記に頼って勉強しているお子さんは、理科の学習内容がイメージしづらいため、苦手意識を持ちやすくなります。

そもそも学習習慣が確立されていないから

理科が苦手になる原因として、学習習慣の問題も考えられます。

前述したように、基礎知識が不足していると、理科の授業についていくのが難しくなります。

学習習慣がない場合、家で復習をして知識を積み重ねることができません。

さらに、テスト前にも十分な学習時間が確保できていないこともあります。

その結果、理科の勉強が十分に行われないため、理科への苦手意識が生まれてしまいます。

集中力を欠いて勉強に取り組んでいるから

長時間机に向かっていても、実際に集中して学習できている時間が短いお子さんもいます。

特に、スマホやタブレットが手元にあると、つい見てしまったり、友達と一緒に勉強していても無駄話が増えたりすることがあります。

集中して勉強できていなければ、テストの点数には反映されません。

その結果、テストの点数が伸びず、苦手意識を持つことがあります。

定期テストで平均点を超えたことがなく、自信がないから

定期テストで理科の平均点以上を取った経験がないと、「自分には理科ができない」という固定観念が生まれ、挑戦する意欲も薄れてしまいます。

さらに、テストを重ねるたびに挫折感が募り、自信を失っていく悪循環に陥りがちです。

その結果、自信を持てず、成績向上への意欲も低下し、理科への苦手意識が強まってしまうのです。

苦手克服のための解決策①:理科の特性に合わせた勉強で定期テストで平均点以上をとる

理科の苦手を克服するには、定期テストで平均点以上の点数を取り、自信をつけることが重要です。

理科は1分野と2分野で学問の特徴が異なるため、以下のように1分野・2分野の特徴に合わせた勉強法が必要になります。

それぞれの勉強法について、詳しく紹介します。

1分野の勉強法は「現象の理解・基礎知識の暗記・問題演習」の3つが鍵

1分野には物理分野・化学分野に分かれていますが、勉強の流れは同じです。

1分野の勉強は、以下の3つの特徴があります。

- 自然現象の理解が必要

- 物質名や化学式など、基礎知識の暗記が必要

- 問題演習の積み重ねが必要

そのため、1分野では、まずは自然現象を理解することが重要です。

たとえ知識があったとしても、現象を理解していなければ問題を解くことはできません。

例えば、回路に流れる電流を求める際に、「オームの法則 :V=RI」と呼ばれる公式を用います。

「 V=RI」のそれぞれの文字に、V(電圧)=2.0V、R(電気抵抗)=4.0Ω、に数字を当てはめれば、I=0.50Aと電流の値を求められます。

一見すると、公式を覚えれば問題が解けるように思えてしまいますが、そうではありません。

そもそも、電気回路内で電圧の加わり方が分からなければ、V=2.0Vであると見抜けないのです。

特に、物理分野は現象が理解できていなければ、全く問題が分からないというケースもあるため、現象の理解に力を入れる必要があります。

次に、公式や知識を暗記します。

物理分野はさほど暗記することは多くないですが、化学分野は暗記すべき量が物理分野に比べると多いので、暗記を重視しましょう。

その上で、問題演習を2〜3周行うことで、定期テストで平均点以上を取れるようになるでしょう。

1周目は、解けなかった問題に必ずチェックをつけておき、解説を読んで理解するように努めます。

2・3周目は、チェックをつけた問題のみを解き、自力で解けるまで繰り返します。

ただ漠然と問題集を2〜3周するのではなく「できなかった問題を全てできるようにする」という意識を持って、演習に取り組みましょう。

電気分野について、補足します。

全国的に見れば、電気分野を苦手とする生徒は、比較的多いのです。目に見えない分野でもありますが、電気分野の”本質”的な現象を理解していないことが原因です。

一応、中学の電気分野でも”本質”に触れるのですが、本格的に学習するのは高校に入ってからです。

中学の問題集の解答を見ても、表面的な解法は記載してあるものの、本質的なところまでは解説がされていないケースがほとんどです。「これでは生徒は理解できないよな。」と感じます。

そのため、高校物理まで深く理解した教員と、中学分野まで理解している教員とでは、教え方に差が出ると感じています。

その点、中高一貫校では、高校の深い分野まで理解した物理の教員が、中学の物理分野を担当することが多いため、公立中学に比べて質の高い授業が展開されやすいと感じます。

その強みを活かすためにも、問題集の解答を読むだけではなく、積極的に先生に「なぜ?」という問をぶつけてみるとよいです。

2分野の勉強法は「知識の暗記を目的とした演習」が鍵

2分野では生物分野も地学分野も、もちろん理解が必要な部分もありますが、基本的には暗記中心の科目です。

そのため、暗記を目的として問題集を2〜3周解けば、定期テストで平均点以上を取ることが可能です。

ただ、問題集に直接解答を書き込むと、2周目以降解きにくいという声もよく耳にします。

そのため、問題集を解く際は、あらかじめ問題集をコピーして、繰り返し解くことをおすすめします。

苦手克服のための解決策②:学習に適した環境を用意する

たとえ勉強法が分かっても、実践できなければ机上の空論に終わってしまいます。

前述したように、学習習慣や学習環境が原因で理科が苦手になるケースも少なくありません。

そこで、学習に適した環境を整えることが理科の苦手克服に繋がります。

家庭学習の場合、時間と場所を決める

学習習慣を定着させるためには、「場所」と「時間」を決めることが重要です。

なかなか集中できないお子さんには、リビングやカフェ、自習室、図書館など他人の目がある場所での学習がおすすめです。

自室での学習は集中力が続かないことが多いため、あまり推奨できません。

また、帰宅してリラックスしてしまうと、勉強に切り替えるのが難しくなります。

そのため、帰宅直後に勉強を始めるのが、最も効果的なタイミングです。

家庭学習が苦手なお子さんは、個別指導塾を活用する

苦手科目を自分の力で克服することは難しいため、個別指導塾でプロの力を借りることも解決策になります。

特に、家で集中して勉強できなかったり、計画立てて勉強するのが苦手なお子さんにとっては最善策の1つです。

プロの手を借りて、教材をやり切るための勉強方法や、スケジュール管理を一緒に組み立ててもらいましょう。

集団塾はあまりおすすめしません。

集団塾ではオリジナルの問題集を使用し、予習や復習が求められることも多く、やるべきことが増えてしまうからです。

理科の苦手克服のためのおすすめ補助教材

学校の授業で理解できなかったり、問題集をやっても理解できない場合、補助教材を使うことも苦手克服のために効果的です。

1分野の勉強は「現象の理解+基礎知識の習得+問題演習」が重要となるので、それぞれに適した補助教材を紹介します。

もちろん2分野の勉強にも活用できます。

「現象理解」を目的とした動画視聴

化学や物理の現象が理解できない場合は、動画教材で補うのが効果的です。

たとえば、鉄を加熱することで酸化鉄が生成されるといった理科の現象は、実験や観察を通じて理解が深まります。

おすすめのサイトは以下の通りです。

1つの単元で10分程度なので、飽きずに見ることができます。

「基礎知識の獲得」を目的とした参考書や問題集

学校現場で生徒から「どこが大事なのか分からない」という声を耳にします。

授業中に先生が強調していても、抜けてしまうのです。

その場合、以下の参考書を活用するのが効果的です。

量が少ないので、1授業10分程度で復習できます。

簡潔にまとめてあって、どこが大事なポイントなのか分かり易い参考書です。

この参考書は講義形式なので、読みやすく、頭の中に入ってきやすい参考書です。

「問題演習」を目的とした参考書や問題集

学校の問題集で対策するのが基本ですが、学校で問題集が配布されていない場合は、問題集を購入して演習を行うと良いでしょう。

おすすめの問題集は教科書ワークです。

この問題集は教科書の出版社ごとに発刊されています。

基礎的な知識の確認から、標準的な問題演習まで一通り網羅されていておすすめです。

また、「中間・期末の攻略本」 は要点がまとまっているので、わかりやすく、つまづきやすいポイントなども補足で説明されています。

量が多くないので、時間がない人におすすめです。

中高一貫校の場合、理科の苦手克服には、中高一貫校専門の個別指導塾がおすすめ

中高一貫の場合、公立中学に比べて理科の苦手克服のハードルが上がります。

授業の進行速度が公立中学よりも速く、ハイレベルな問題が多く出題されるため、中高一貫校独自の学習法を確立する必要があるからです。

そのため、中高一貫校専門の個別指導塾を利用するのが苦手克服の近道となります。

特におすすめなのが「中高一貫専門 個別指導塾WAYS」です。

90分の指導時間に加え、ラスト30分の解き直しと次回指導冒頭での確認テストによって、授業時間内で学習内容をしっかりと押さえられます。

また、教材の持ち込みは自由なので、学校指定の問題集を中心に学習計画をプロと相談しながら立てられるのもメリットです。

次の定期テストまでに1回120分長時間指導で十分な演習時間を確保。着実に演習を重ねることができるので、定期テストの点数を伸ばせるのです。

WAYSのノウハウと実績を詳しく知りたい方は、ぜひ下記の記事も合わせてご覧ください。

WAYSで理科の成績をアップさせた事例を紹介

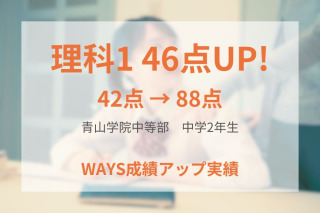

青山学院中等部2年生|理科I 42点 → 88点 / 理科II 63点 → 71点

この生徒は家でほとんど勉強をせず、テスト前に問題集を少し解く程度でした。暗記が苦手であることを自覚していながら、テスト前でも暗記をせずに試験に挑んでいました。

WAYSでは、

- 指導時間を活用して学習習慣を確立し、週2回の通塾で勉強時間を確保

- テスト1週間前から毎日指導を入れ、集中的な定期テスト対策を実施

- 理科の問題演習と質問対応を徹底し、理解を深めながら定着を図る

テスト前の学習時間が増えたことで、理科Iは88点、理科IIは71点へと大幅に成績が向上。演習量の増加により、基礎知識が定着し、試験本番でも自信を持って解答できるようになりました。

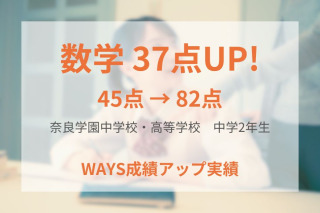

奈良学園中学校2年生|理科 58点 → 73点

この生徒は、テスト勉強といえば宿題の範囲のみで、テスト直前になってようやくテスト範囲を1周する程度でした。また、学習計画を立てたことがなく、どのように勉強を進めるべきかが分からず、結果的に学習時間が不足していました。

WAYSでは、

- 間違えた問題の解き直しを徹底し、解説を読んで理解するだけでなく、自力で解答できるレベルを目指す

- テスト3週間前に学習計画を立て、復習と苦手単元の強化を実施

- 学校や家庭での学習時間を確保し、テスト範囲を4周以上繰り返し演習

学習計画をもとに余裕をもって学習を進められたことで、理科は73点まで向上。解き直しを繰り返すことで知識が確実に定着し、試験本番でも応用問題に対応できるようになりました。

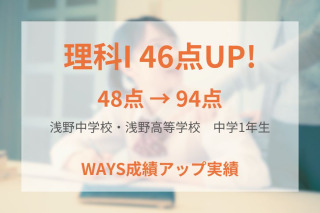

浅野中学校1年生|理科I 48点 → 94点 / 理科II 40点 → 68点

この生徒は勉強方法が確立しておらず、授業のノートをとるだけで終わり、復習の仕方が分からない状態でした。また、理科の暗記は教科書を眺めるだけで、知識を定着させる工夫をしていませんでした。

WAYSでは、

- 暗記の仕方を見直し、赤シートを活用して自己テストを繰り返す方法を指導

- 理科の暗記確認テストを実施し、記憶の定着をチェック

- 提出物の管理を徹底し、学校の課題にも積極的に取り組むよう指導

適切な暗記方法を身につけたことで、理科Iは94点、理科IIは68点へと大幅に向上。知識が確実に定着し、理科の学習への意欲も高まりました。

料金体系を確認できる無料Webパンフレットは、こちらでダウンロードできます。ぜひご確認ください。