大学受験の小論文で合格点を狙う!5つのコツと対策を始める時期

大学受験の中には、内申点を重視する受験方法があります。

内申点とは評定平均ともいわれ、調査書(内申書)に記載される数字のことです。

総合型選抜や学校推薦型選抜で活用されます。

しかし実際に内申点はどのように計算され、どうすれば高い内申点をとれるのか知らない人も多いでしょう。

そこでこの記事では、内申点の計算方法と内申点を上げるためにするべきことをご紹介します。

総合型選抜や学校推薦型選抜で大学入試を検討している方はぜひ参考にしてください。

このページの目次

大学受験の小論文は何を見られているのか?

大学受験で出題される小論文のテーマはさまざまです。

しかし書いた文章から何を見られているかは、おおよそ共通しています。

【大学受験の小論文で見られていること】

➀ 論理的に考えられている

②テーマに関する知識がある

③ 日本語を正しく使えている

提示された問題について、しっかり論理的に話を展開できているか?考え方は間違っていないか?といったことを厳しく見られており、感想ではなく客観的事実をもとに自分自身の意見を説明できることが重要です。

出題されるテーマは、学部に関連することも多く、その知識があるかどうかもチェックされるでしょう。

また誤字や脱字がなく正しい日本語で書かれているかといったことも見られ、間違えている箇所は減点対象となります。

大学受験で内申点が関係ある受験方法

大学受験の小論文対策では優れた小論文を書くことだけでなく、志望校に合格するための小論文を書けるようになることが重要です。

そのためにも、対策を始める前に知っておかなければならないことがあります。

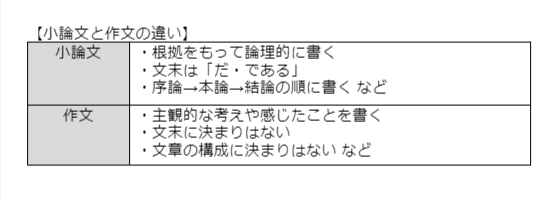

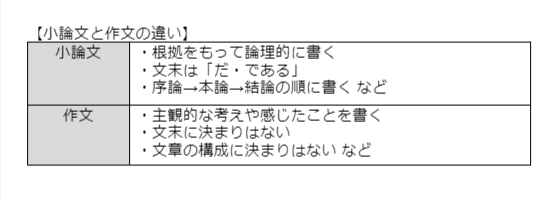

小論文と作文の違いを理解する

小論文と作文はさまざまな点で違いがあります。

小論文では、思ったことや感じたことを求められているのではありません。

客観的な事実に基づき根拠のある意見を述べる必要があります。

そのため、テーマに関する知識があることや与えられた情報を正しく理解できる力も必要です。

志望校の出題形式を調べる

志望校・志望学部の出題形式を過去問で確認しましょう。

もちろん毎年小論文のテーマは変わります。

しかしどのようなジャンルのテーマが出題されるかを探ることは可能です。

たとえば教育学部であれば、いじめや子どもの発達など教育に関連するようなテーマが扱われることが多くあります。

頻出テーマを理解しておくことで、関連する本を読んだり最新のニュースに注目したりもできます。

知識がある分だけ小論文には信ぴょう性が増し、独自性のある文章を書けるようになるでしょう。

大学受験で質の高い小論文を書くコツ

大学受験で質の高い小論文を書くには、やはり数をこなすことが一番です。

しかし、やみくもに書くだけでは成長しません。

また多忙な受験生は、小論文だけに時間を取られるわけにもいきません。

短期間で上質な小論文を書けるようになるには、いくつかのポイントをおさえることが重要です。

関連記事

【大学受験対策】小論文の書き方を解説!基本的な書き方やコツは?

いきなり書き出さない

小論文は、いきなり原稿用紙に書きだすのは避けましょう。

何も考えずに書き始めてしまっては、最初と最後でいっていることが違う、質問されていることの答えが書かれていないといったミスを犯す可能性が高くなります。

まずは、どのように書くのか構想をメモしましょう。

メモには自分の意見や聞かれていることに対する答え、その理由などを書き出します。

これらを「結論→理由→まとめ(結論)」の順に並べましょう。

具体例を出す

提示した意見に対する「理由」はできるだけ具体例を出しましょう。

理由は小論文の中でもとくに独創性を出せる部分です。

採点者を納得させることを意識しながら、客観的なデータや解説を盛り込みます。

決められた文字数を守る

小論文において、文章の内容はもちろん大切です。

しかしどんなに優れた文章でも、決められた文字数を大幅にオーバーしたり、逆に少なかったりすると、減点対象となることがあります。

小論文は、読む人によってとらえ方が異なります。

採点者によって、得点が変わることがあるかもしれません。

しかし文字数は誰が見ても変わりません。

だからこそ、決められた文字数は確実に守るようにしましょう。

具体的には指定された文字数の9割以上書くことを目指してください。

誤字脱字に注意する

誤字・脱字や言葉の誤用などは、減点対象となります。

せっかく優れた小論文を書いていても、誤字・脱字で減点されるのはもったいないですよね。

書き終えたら必ず文章を読み返し、間違いがないか確認しましょう。

ほかにも「ら抜き言葉」や主語と述語がかみ合っていない「ねじれ文」も減点されるため、注意が必要です。

知識のある人に添削してもらう

自分で書いた小論文は、自分で採点することが困難です。

だからこそ第三者の目で採点してもらいましょう。

誰に見てもらうか悩むかもしれませんが、一番よいのは志望校の小論文に関して知識のある人です。

学校の国語や社会の先生、塾の講師など信頼できる人にお願いしましょう。

大学受験の小論文対策を始める時期

小論文対策をいつ頃から始めればよいか悩む人も多いのではないでしょうか?

ほかの科目の勉強をしながら小論文対策をするのは難しいですよね。

人によっては、書くコツをつかむのに時間がかかる人もいます。

少し早いと感じるかもしれませんが、高3になった時点で練習を開始することがおすすめです。

書けるようになった時点でほかの科目の勉強に専念し、試験直前にもう一度練習を開始してもよいでしょう。

ただし大学によって、小論文とほかの科目の配点比率は異なります。

比率が低い場合、小論文に多くの時間をかけるのは非効率です。

志望校の配点比率を確認し、どれだけ力を入れて練習するか検討しましょう。

まとめ

大学受験で小論文が出題されるとしても、ほかの勉強に時間をとるためにも、できるだけ短期間で対策を終わらせたいもの。

小論文対策は、数をこなすことももちろん大切です。

しかし効率よく上達するためには、コツをつかんで減点されず加点を多くもらえる書き方をマスターする必要があります。

ご紹介した5つのコツは、小論文を書くうえで基本的なことですが、これらに気をつけるだけでぐっと上手に書けるようになるでしょう。

書き方が身につくまではたいへんですが、一度書き方を覚えれば、将来的にも役立つスキルです。

ぜひ志望校合格を目指して、小論文の書き方をマスターしてください。

投稿者プロフィール

-

中高一貫校生の定期テスト対策から大学受験・内部進学までをトータルサポートする個別指導塾。

中高一貫校用教材に対応することで各中高一貫校の定期テストの点数に直結した指導を行います。

低料金で長時間指導が受けられるため、家で勉強できない中高一貫校生でも塾の指導時間内で成績を上げることが可能です。

英語、数学をメインに指導を行っています。

最新の投稿

一貫教育コンパス2024年10月19日“正解”がないからこそ!保護者へのアンケートから分かる、 中高一貫校生の夏休みを有意義に過ごす方法

一貫教育コンパス2024年10月19日“正解”がないからこそ!保護者へのアンケートから分かる、 中高一貫校生の夏休みを有意義に過ごす方法 一貫教育コンパス2024年10月19日中高一貫校出身の海外留学経験者による匿名座談会!~私の留学はこうでした~

一貫教育コンパス2024年10月19日中高一貫校出身の海外留学経験者による匿名座談会!~私の留学はこうでした~