中学受験後に勉強しなくなる原因と、効果的なサポート方法について、中高一貫校で30年の指導経験をもつ現役教師が解説します。

中学受験後に勉強しなくなる主な原因は、次の3点です。

- 急激な環境変化への不適応

- ハイレベルな授業進度に追いつけない

- 受験後の「燃え尽き症候群」

お子さんが目標を見失っているケースが多いため、まずは身近な目標を設定することから始めましょう。

勉強に向かいやすい環境を整えてあげることも大切です。

心身の疲労が蓄積して燃え尽き症候群になってしまっている場合は、良好な親子関係が鍵になります。

また中高一貫校で授業についていくには、家庭学習が不可欠です。

すでに成績が低迷してしまっており、独力でのリカバリーの目処が立たない場合は、中高一貫校専門の個別指導塾を活用してください。

「中高一貫校専門 個別指導塾WAYS」は、500校以上の中高一貫校の指導実績があり、たくさんの成績不振で悩む生徒さんの成績を引き上げてきました。

データベースでノウハウが蓄積されているので、お子さんの中高一貫校にも対応が可能です。ぜひ、WAYSに成績アップの秘訣はこちら。

このページの目次

中学入学後に勉強しなくなる原因は2段階で分けられる

中高一貫校の教師として、これまでに多くの生徒を見てきました。経験上、中学入学後に勉強しなくなるのは、2つの段階に分けられると考えています。

【第1段階】小→中の環境の変化に適応できていない 【第2段階】中高一貫校のハイレベルな学習についていけなくなる

最初は、小学生気分が抜けずに、中学生活に適応できないだけだったのが、やがて勉強についていけなくなり、独力で勉強できなくなるのです。

ここまでくると、成績が低迷してやる気もなくなり、立て直しが困難になります。だからこそ、早めの対策が重要です。

中高一貫校では、成績が低迷して下位から抜け出せない生徒を深海魚と言うことがあります。 ハイレベルな環境では、6年間、成績が回復せずに悔しい思いをする生徒がいるのです。お子さんがそうならないように、早めに対策したいところですよね。 詳しく知る:

段階1:小学から中学に進級して起こる変化に対応できずに勉強しなくなる

1. 「定期テストのために勉強する」という意識がない

中学校から定期テストが始まります。

テスト範囲が指定されて、準備期間を与えられて、試験を受けるのですが、それに対応できません。

小学校だと、授業を受けただけでテストを受けるので、「テストのために勉強する」という考えがそもそもないのです。

公立中学ではよくあるケースですが、まだ試験問題が難しくないので、なんとかなります。しかし、私立中学ではそうはいきません。

詳しく知る:

中学受験で、塾のテストを受けていたので、テストに慣れていると思うかもしれませんが、塾で与えられた勉強だけをしてきた人は少なくありません。

結局は、「何を勉強していいかわからない」「勉強しなくてもなんとかなると思っている」などシンプルな理由が多いです。

2.遠距離通学、部活などで疲れて勉強する気にならない

人によっては、遠距離通学、部活、7時間授業などで、帰宅時間が遅くなります。

学校生活に慣れるのが精一杯で、体力的にきつく、勉強する気力がわいてこないケースです。

加えて、塾や習い事などがあると、そもそも自宅で勉強時間を確保できない人もいるかもしれませんね。

小さな体に大きな荷物を持って、満員電車に揺られて通学する姿を見れば、ついつい心配になって無理は言えなくなるものです。

3.携帯電話で時間を浪費してしまう

中学合格をきっかけに、スマートフォンを買い与えたご家庭も多いのではないでしょうか。

あるいは、すでにスマホを持っていたケースでも、中学生からは使い方の幅が広がります。

周りもスマホを持っている友達ばかりなので、SNSでのコミュニケーションが急増。思春期で、スマホを親が管理するのが難しくなるのもこの時期です。

ゲームや動画、漫画など依存性のあるものにハマり、時間を浪費しているケースがあります。

詳しく知る:

4.不本意入学でやる気を失う

本当に行きたかった学校に不合格になってしまい、それほど行きたくもない中学校に不本意に入学。

その結果、勉強する気になれないケースもあります。

段階2:中高一貫校のハイレベルな環境についていけず、やる気まで失う

勉強しない状態が続くと、気がついた時には、自分一人では対応できなくなります。

次のような状態は要注意。学校の勉強がわからなくなっている可能性があります。

中高一貫校は先取りカリキュラムで勉強をしているので、授業進度が速いです。

特に数学と英語は中2までに中学3年分の範囲が終了。積み上げ教科なので一度わからなくなると、そこから先に習うことが理解できなくなります。

一気に授業においていかれてしまい、「このままでは大変なことになる」と危機感を感じた時には、自分一人では勉強できなくなっているのです。

また、優秀な同級生が多いので、勉強の手を抜いていると一気に成績が下位に低迷。今まで見たこともない順位や得点を見て、勉強のやる気を失うこともあります。

詳しく知る:

早めの対策で「勉強しない」を解消!親子で取り組む5つの対策

環境の変化に対応できずに勉強しないだけなら、まだ十分に解消できます。

入学直後なら、まだまだ親も積極的に関われます。親子のコミュニケーションを増やして、上手に勉強を促しましょう。

目標設定:大学受験が遠く感じるこの時期は身近な目標設定を

「勉強の価値」をゆっくりと浸透させる

親としては中学受験がゴールではなく、大学受験を見据えていると思いますが、お子さんはまだ中学1年生です。大学受験にリアリティーを持つことは難しいでしょう。

「勉強するのが当たり前」と考えるのは大人の都合です。「どうして勉強が大事なのか?」の親の考えは、積極的に伝えていきましょう。

家庭にはそれぞれの価値観があると思います。

- 良い職業に就くため

- 将来の選択肢を増やすため

- 自分の好きなことをして欲しい

ただし、子供はすぐに納得しませんし、させる必要もありません。

タイミングをみて、何度も、カジュアルに伝えてみましょう。ゆっくりと浸透するくらいが丁度良いです。

そして、親自身が人生を楽しく過ごしましょう。そうすれば、お子さんも「こうなりたいなぁ」と自分の将来を重ね合わせます。

良いも悪いも、子供は親の姿を見ているものです。

勉強が苦手ならスモールステップ→達成がやる気の源

お子さんの状況を見極めて、適切な目標設定をしましょう。

成績が低迷している子供に、過度な要求をしても、やる気にはなりません。

勉強が苦手なら、スモールステップがセオリーです。

まだ定期テストで点数が伸びなさそうなら、小テストで目標を決めても構いません。

例えば、 「次の英単語テストで9点(10点満点中)取る」 のように期限(=「次の」)と数値(=「9点」)のように目標を具体的にすると有効です。

ただし、最後は子どもに決めさせるのがポイントです。

親が決めた目標だと、どうしても「やらされてる感」が拭えません。

人は自分で決めたことは最後まで貫こうという心理が働きます。心理学では一貫性の原理と言います。

また、目標を達成できたら、しっかり成功を認めてあげて下さい。達成感が勉強の原動力になります。

スケジュール管理:起床・勉強・就寝の3点固定がおすすめ

中学生になると生活が一変します。お子さんのスケジュールに合わせて、無理のない範囲で家族のスケジュールを調整しましょう。

おすすめは、3点固定。起床時間・勉強開始時間・就寝時間の3つを固定しましょう。この3つを固定すると規則正しい生活ができます。

勉強開始時間を固定すれば勉強がルーティン化します。ルーティン化は習慣形成には大切です。

環境整備:家で勉強しやすい雰囲気作りを

親自身が勉強らしいことを楽しむ

人は、自分の行動を、無意識に他人に合わせてしまいます。これを心理学では同調効果と言います。

親が家がダラダラしていると、子供もそうなりがちです。

親も家で勉強らしいことを楽しみましょう。読書や資格試験の勉強などがいいかもしれませんね。

家の中の整理整頓を心がける

子供部屋が整理整頓されていて、机が広々と片付いていると、すぐに勉強に取り掛かれます。

教材を探したり、机の上を片付けたりしていると、その間に勉強のやる気は失せてしまいます。

まずは家の中を整理整頓してみましょう。家が散らかっていては、子供部屋は片付きません。

スマホのルール作り:依存性があるので要注意

スマホにハマり勉強しなくなるケースは本当に多いです。

個人的には、中1くらいなら、親がスマホ利用に積極的に介入するのはアリだと考えています。

まずは、「21時以降は使わない」「自室に持ち込まない」などルールを決めましょう。

やっぱり親がスマホをダラダラ使っているのを見ると、説得力がなくなるので注意してください。

詳しく知る:

勤務校でスマホによる時間浪費で勉強時間が削れるケースを紹介します。 などは、実際に成績が低迷してしまった生徒からよく聞く話です。 中には、「勉強を教え合う」という名目でグループLINEを繋いで勉強しているが、実際は集中できなかったといったケースもありました。 このようにスマホによって勉強時間が削られるだけでなく、 など、ますます勉強に支障が出てしまうケースも少なくありません。 成績下位の生徒には、スマホが原因で勉強しないケースが本当に多いです。

中高一貫校は、家庭学習が前提で授業が進む!「勉強しなさい」と促すことも必要

親子のコミュニケーションを増やして、目標設定、スケジュール管理、環境整備、スマホのルール作りをした上で、勉強をしっかり促してください。

はっきりと、「勉強しなさい」と伝えましょう。

中1の早い段階なら、まだまだ親に反発しないでしょうし、中高一貫校のハイレベルな勉強も始まったばかりなので、十分に立て直せるはずです。

中高一貫校は、家庭学習が前提で授業が進んでいます。次の内容をメインに勉強しましょう。

- 数学・英語を中心

- 授業の予習と復習

- 宿題や課題

- 小テスト対策

中学生だと、手帳(連絡帳)を活用している学校が多いです。お子さんの手帳にも目を通してみましょう。

お子さんが何を勉強していいか把握していない場合は、手帳の使い方を教えてあげましょう。

詳しく知る:

【実例紹介】「中高一貫校専門個別指導塾WAYS」で勉強不足を解消し成績アップを達成

「中高一貫校個別指導塾WAYS」は中高一貫校専門塾です。

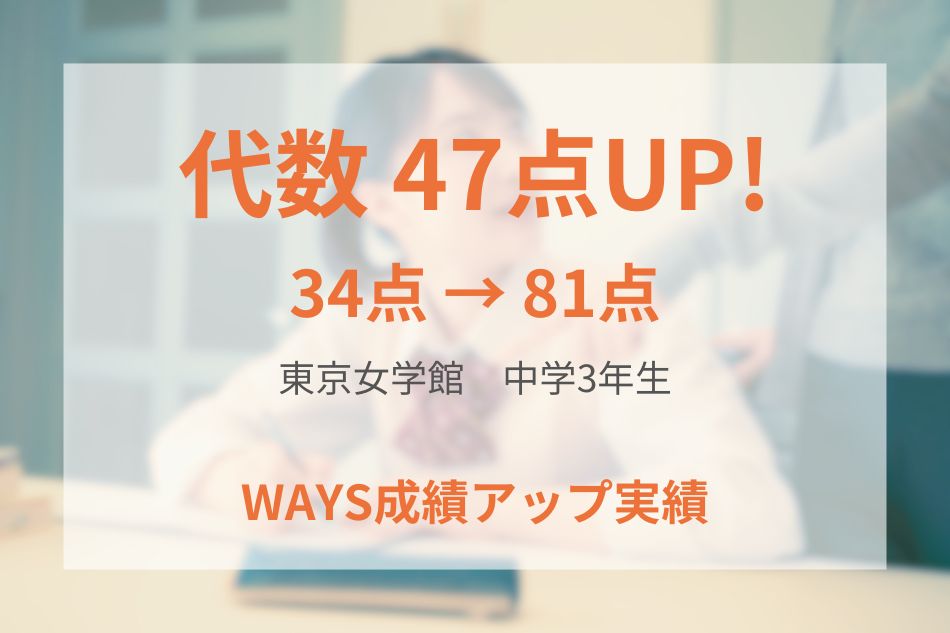

WAYSに入塾前の中学3年生の1学期期末テストでは、代数が34点、幾何が58点と低迷していました。

自宅学習を全くしないのが原因で、数学に至っては、下から数えた方が早いくらいまで成績が低迷し、授業は全く理解できない状態でした。

WAYSでは、夏期講習で1学期の復習に着手。積み上げ教科の数学では、苦手解消には以前の学習内容まで戻って復習する必要があるからです。

一見遠回りようですが、分からなくなったところまで戻ることで、今習っていることが理解できるようになります。

その結果、2学期中間テストでは、代数が81点、幾何が74点と大幅に成績アップを達成しました。

詳しく知る:

家庭で勉強を促しても、勉強しないとお悩みなら、「中高一貫校専門 個別指導塾WAYS」に相談してください。

WAYSは、勉強不足が原因で、成績低迷していた数多くの生徒の成績を引き上げてきました。

500校以上の中高一貫校の指導実績があり、お子さんの学校にも対応可能です。

中学受験後の燃え尽き症候群は「目標がない」「プレッシャー」「心身の疲労」が原因

中学受験「燃え尽き症候群」が原因で勉強しなくなるケースがあります。中学受験が終わり、心身の疲労が原因でやる気が低下してしまった状態です。

環境の変化や怠けではなく、お子さんの心身の不調が原因です。お子さんの様子を観察して、慎重に対応する必要があります。

「燃え尽き症候群」になるには次のような原因が考えられます。

1. 入学することが目的になっていて、勉強の目標がなくなる

合格後は新たな目標を見失いがちです。

次の目標が明確でないと、モチベーションが低下し、燃え尽き症候群に陥る可能性があります。

例えば、「有名校に合格すること」だけが目標だった場合、合格後に「次は何をすればいいのか」が分からなくなり、勉強意欲を失ってしまうのです。

また受験勉強時に、お子さんに「合格できれば楽になる」というアプローチをしていたケースでも、勉強の目標を見失ってしまいがちです。

2. 周りの優秀な生徒を見て自信を失い、学習意欲が低下する

周りの優秀な生徒と自分を比べて、「自分はできない」と自信を失ってしまうケースがあります。

中学受験に合格する子どもは優秀な生徒が多いため、入学後に自分より勉強ができる生徒に囲まれるようになります。

小学校までは学年でトップクラスだった子も、中学の中では平均レベル以下になってしまうこともあるのです。

得意だと思っていた勉強が苦手になってしまい、やる気を失ってしまいます。

3. 過度な期待やテストや課題の多さがプレッシャーになり、学習意欲が低下する

親の過度な期待をプレッシャーに感じるケースがあります。

ハイレベルな環境で親の期待に答え続けるのは、決して簡単ではありません。頑張りすぎが反動になって、学習意欲が低下することもあります。

テストのレベルが上がったり、課題が増えたりと、勉強の負荷が大きくなることで、心身の疲労も学習意欲の低下につながります。

燃え尽き症候群からお子さんを復活させるための親のサポート

1. 子供に共感的に接して、良好な親子関係を築く

燃え尽き症候群は、心身の疲労が蓄積して、意欲が低下している状態です。過度に成績低迷を責めてしまうと、お子さんを、更に追い込んでしまいかねません。

無理をさせずに、子供の回復を待つ必要があります。

例えば、

- 無理に勉強させない

- 子どもの頑張りを認める

- 子どもの話に耳を傾ける

などのように、お子さんに共感的に接することが大事です。良好な親子関係がベースにないと子供は安心して勉強には向かえません。

私の勤務校でのエピソードを紹介します。 卒業式の後の最後のホームルームでのことです。 生徒一人ひとりが高校生活を振り返って1分間スピーチをしました。 あまり目立たず、勉強にも前向きでなかった男子生徒の番が回ってきました。 「僕は、高校に進級してからも、勉強は熱心に取り組みませんでした。何をするにも本気になれず、高校時代はダラダラと過ごしてしまいました。母親はそんな僕を責めるでもなく、いつも優しく見守ってくれました。本当にありがとう。大学からは自分らしく頑張りたいと思っています。」 と発言しました。 決して偏差値の高い大学ではないかもしれませんが、自分がやりたかった分野の大学に進みました。 何より、両親には感謝していたようです。親が愛情を持って接して入れば、子供は自分に合った道を見つけるものです。

2.親子で一緒にストレス発散する活動に取り組んでみる

運動は、ストレスを解消するための効果的な方法です。適度な運動習慣を身につけることで、リフレッシュする時間を作れます。

お子さんの興味や体力に合わせて、ジョギングや散歩、サイクリング、水泳など、継続しやすい運動を親子で取り組んでみましょう。

また、お子さんの好きなことを思いっきりさせてあげるのもストレス発散には有効です。中学受験のために自分の好きなことを我慢していたかもしれません。

いずれにしても、親子で一緒に取り組んでみてください。勉強から離れて親子の会話が弾むと、お子さんが考えていることも見えてくるかもしれません。

3. スクールカウンセラーなどの専門家を活用する

学校という環境に精通したスクールカウンセラーに相談するのもよい考えです。

学校に常駐しているスクールカウンセラーとの対話を通じて、子どもは自分の気持ちを言語化し、整理できます。

客観的な視点からのアドバイスにより、新しい視点や気づきも得られるでしょう。

回を重ねるごとに、前向きな思考を取り戻していけるかもしれません。

家庭でのサポートがうまくいかないケースでは、勉強の口出しをせずにプロに任せる

親が勉強を促しても勉強しない。あるいは、「燃え尽き症候群」が原因で過度に勉強を促すことができない。

このような状況では、親が勉強に口出ししてもあまり良い結果にはつながりません。

さらに、思春期を迎え、反発する時期でもあります。それ自体は自然なことです。

良好な親子関係を大事にしながら、勉強のことはプロに任せるのが得策です。

「こんな成績を取って…」「どれだけ高いお金が掛かってると思うの…」「勉強しないなら公立中に転校させるよ…」など、ついつい言ってしまいがちですが、絶対にNGです。

親子関係が悪化すれば、ますます子供は勉強のやる気を失います。

詳しく知る:

FAQ

-

Q 中学受験後、合格したのに急に勉強しなくなるのはなぜですか?

A主な理由は「環境の変化に慣れていないこと」と「中高一貫校のハイレベルな勉強についていけなくなること」の2段階に分けられます。

入学直後は、小学生気分が抜けず定期テストの勉強方法が分からなかったり、通学や部活で疲れて勉強の余力がなかったりします。

その状態が続くと、授業進度の速い数学・英語でつまずき、提出物や小テストもこなせなくなり、成績不振から自信とやる気を失ってしまう、という流れになりやすいです。 -

Q 入学してすぐ勉強しなくなったとき、家庭でできる具体的な対策は何ですか?

A入学直後なら「生活と学習の土台づくり」に親子で取り組むことが有効です。

記事では、

①身近で具体的な目標設定(次の小テストで何点、など)

②起床・勉強開始・就寝の3つ時間を固定するスケジュール作り

③片づいた机・家全体の整理整頓など勉強しやすい環境整備

④スマホ利用のルール化

⑤そのうえで「勉強しなさい」と家庭学習を促すこと

の5点が紹介されています。

ハイレベルな授業は家庭学習前提で進むため、まず「毎日少しでも机に向かう生活」を一緒に整えることがポイントです。 -

Q 燃え尽き症候群かもしれないと感じたとき、親はどう接すればよいですか?

A無理に勉強させるより「共感と回復のサポート」を優先することが大切です。

受験の疲れや、周りの優秀な生徒との比較、親の期待のプレッシャーなどで心身が消耗している場合、叱責や「もっと頑張りなさい」という声かけは逆効果になりがちです。

まずは頑張りを認めて責めないこと、話をよく聞くこと、親子で運動や趣味などストレス発散の時間を持つことが有効です。

必要に応じてスクールカウンセラーなど専門家も活用しながら、子どもが安心して将来や勉強のことを考え直せる土台を整えていきましょう。 -

Q 家庭でうまく勉強を促せないとき、学習塾や家庭教師に頼るのは有効でしょうか?

A家庭での声かけがうまくいかない場合は、第三者である塾や家庭教師に任せるのも有効な選択肢です。

思春期の子どもは親からの「勉強しなさい」に反発しやすく、親子関係が悪化するとますます勉強から離れてしまいます。

そのため、中高一貫校のカリキュラムや教材に合わせて、学校の予習・復習や小テスト・定期テスト対策をサポートしてくれる外部のプロに任せるのは合理的です。

ただし、単に勉強量を増やすだけでなく「学校の授業についていけるようにする」「自宅での学習習慣づくりにつなげる」など、目的や指導スタイルが子どもの状況に合うかどうかを基準に選ぶことが大切です。

中高一貫校専用の個別指導塾「WAYS」だからできる学習サポート

勉強をしない中高一貫校生には、学校の授業をサポートできる個別指導塾がベスト

勉強の苦手克服といえば、学習塾が思い浮かぶと思いますが、塾にもたくさんのタイプがあります。塾選びで失敗すると成績は上がりません。

家庭で勉強しないお子さんには個別指導が正解です。

- 学校の勉強をサポートする

- 小テストや定期テストで結果を出す

この2点を意識してください。

ハイレベルな環境の中高一貫校では、学校以外の勉強を増やすと、学校と塾の共倒れをしてしまいます。

学校の予習・復習・課題をサポートすれば、学校の勉強から立て直せます。

小テストや定期テストで結果が出れば、お子さんのやる気が回復します。口にはしなくても成績が悪いのは気になっているものです。

中高一貫校生はポテンシャルの問題ではなく、勉強しないのが成績低迷の原因です。そこを解消してあげれば必ず成績が上がります。

中高一貫校それぞれのカリキュラムに対応した指導で、定期テストの成績を上げられるWAYS

「中高一貫校専用個別指導塾WAYS」は全国500校以上の指導実績があり、お子さんの通っている学校にも対応します。

WAYSの最大の強みは、学校の教科書・問題集・オリジナルプリントをそのまま使い、予習、復習、宿題、演習をサポートして、定期テストの成績を伸ばすことです。

「何を?どのように?」と勉強の仕方から教えるので、まだまだ自分だけでは勉強できない中1生には最適です。

勉強をまったくしなかった中1生のWAYSでの成績UP事例を紹介!

2名とも自宅で勉強できないのが成績低迷の原因です。WAYSで学習時間を増やし、学習の仕方を学び、成績UPした好例です。

WAYSでは、勉強不足を解消して、実に82.9%の生徒が成績UPを実現しています。

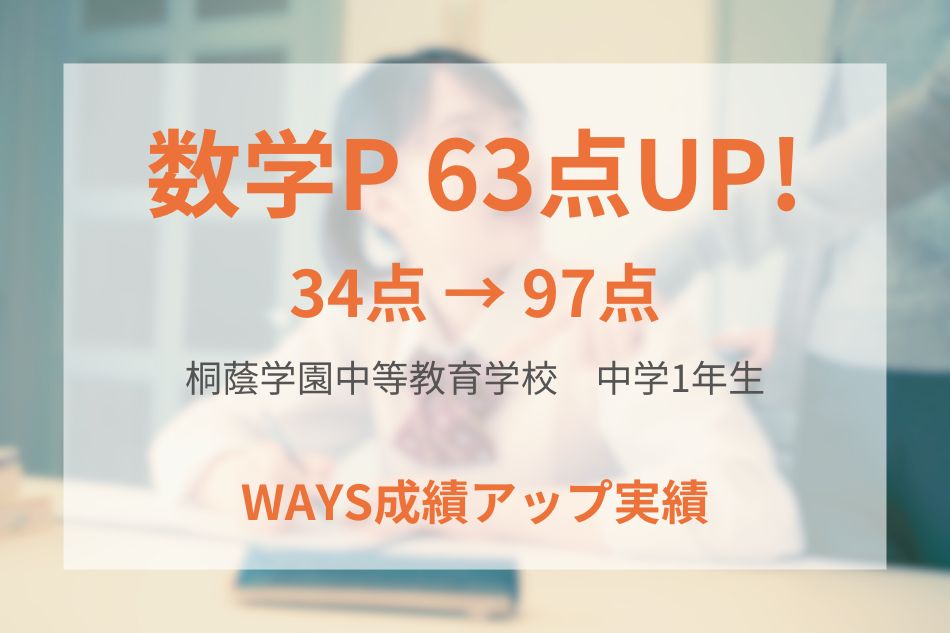

桐蔭学園中等部中学1年生:数学P34点→97点(+63点)・数学Q39点→64点(+25点)

桐蔭学園中等部中学1年生の事例です。入塾前の2学期期末テストでは、数学Pが34点、数学Qが39点と大苦戦していました。

原因は、自宅で勉強する習慣が全くなかったためです。

そこでWAYSでは、次のように指導を行いました。

- 週2日のWAYSで学習習慣をつける

- 丸付けを大問ごとに行うように声掛けし、間違えた問題の解き直しを徹底

- 授業終わりの30分に定着の薄い単元を復習

結果、3ヶ月後の3学期期末テストでは、数学Pが97点(+63点)、数学Qが64点(+25点)と、大きく成績を上げることができました。

詳しく知る:

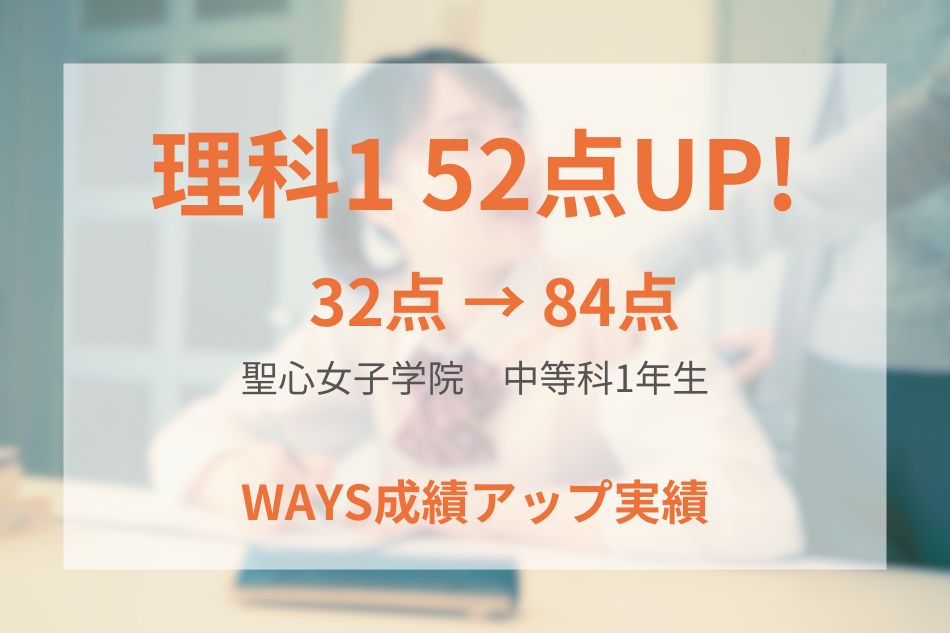

聖心女子学院中学1年生:理科1 32点→84点(+52点)ほか4つの科目で成績アップ!

聖心女子学院中学1年生の事例です。入塾前の前期テストでは、代数が40点、幾何が71点、理科1が32点、理科2が22点と厳しい状況でした。

原因は、ミスを「よくあること」と軽視し、いつまでたっても改善しなかったためです。

そこでWAYSでは、次のように指導を行いました。

- 毎回の指導で制限時間付きの確認テストを行い、間違った箇所を認識させる

- 計算ミスの箇所を忘れないように反復学習をさせる

結果、後期期末テストでは代数が69点(+29点)、幾何が90点(+19点)、理科1が84点(+52点)、理科2が64点(+42点)と、得点を大幅に伸ばしました。

詳しく知る:

「中高一貫校専門 個別指導塾WAYS」には、500校以上の中高一貫校生の指導実績があり、お子さんが通う中高一貫校にも対応できます。

左下の虫めがねマークより「学校名 成績アップ」で検索すると、学校別の成績アップ事例を探せます。ぜひお試しください!

中学受験後に勉強しないと悩んでいるなら、中高一貫校専門のWAYSへ

せっかく合格を勝ち取った中高一貫校で、お子さんが勉強しないでお困りでしたら、「中高一貫校専門 個別指導塾WAYS」が役に立てるかもしれません。

進度の早い中高一貫校では、手遅れになる前に早めに対策をするのがセオリーです。

WAYSの最大の特徴は、学校のカリキュラムに合わせたサポートです。カリキュラムが充実している中高一貫校だからこそ、あれこれに手を出すよりも、学校の授業に合わせて成績アップを目指すのが最適解です。

勉強方法が確立できたいない中高一貫校生なら、WAYSで勉強を立て直しましょう。

特に家庭学習がままならお子さんなら、「120分の長時間指導」「宿題なしで指導時間内で完結」のWAYSの指導スタイルが必ずマッチするはずです。