中高一貫校教師歴30年で、我が子の中学受験も経験したベテランライターが、偏差値の低い私立中学校に行くことの是非について解説します。

中学受験では、母集団がハイレベルで、偏差値は低くなりがちです。実際に、偏差値40台の中高一貫校の中には、学校独自のカリキュラムを整え、進学実績が申し分ない学校はたくさんあります。

「偏差値が低いので行く必要はない」と結論を出す前に、お子さんに合った学校かどうかを見極めるのが大切です。

一方で、公立中を選び、公立中→高校受験のルートを選択しても、家庭の働きかけ次第では、十分に充実した教育環境を整えることができます。

このページの目次

中学受験では「偏差値が低い=教育レベルが低い」ではない

中学受験は母集団のレベルが高く、相対的に偏差値は低めに出る

首都圏模試センターによると、2025年首都圏中学入試では、受験者総数が52,300人、受験率が18.10%となっています。

小6の約5人に1人が中学受験をすることになります。中学受験を目指す小学生は学力が高い傾向があるので、中3のほぼ全員が受験する高校受験よりも、受験生のレベルが高くなる傾向があります。

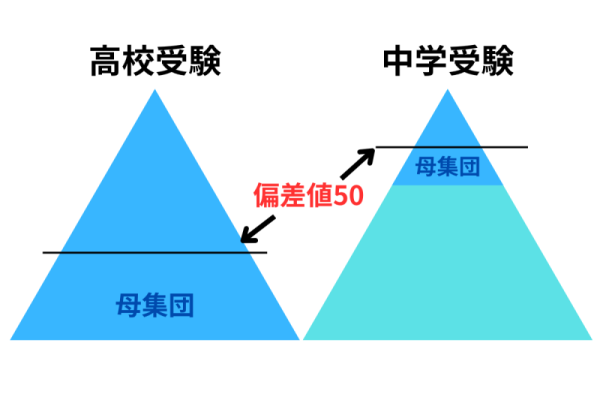

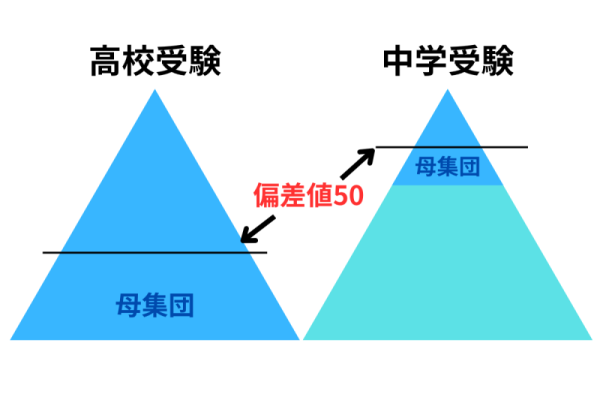

偏差値は、母集団内のレベルを示す指標であり、母集団のレベルが高ければ偏差値は低めに出ます。

一般的には、中学受験の偏差値は高校受験と比べて10以上(実際には15〜20程度)低くなると言われています。

下の図が示すように、同じ偏差値50でも中学受験と高校受験では、実際の学力が違うのを押さえておきましょう。

中学受験の偏差値50以下の中高一貫校も大学進学実績は申し分ない

偏差値50以下の中高一貫校でも大学合格実績は申し分なく、高校からの入学は決して簡単ではありません。

以下がその一例です。(中学受験偏差値・大学合格実績)

- 國學院久我山中学高等学校:偏差値50 早慶上理241名・GMARCH405名

- 佼成学園中学高等学校:偏差値45 早慶上理63名・GMARCH162名

- 桜美林中学高等学校:偏差値42 早慶上理42名・GMARCH198名

詳しく知る:

偏差値だけでは判断できない私立中学(中高一貫校)の優位性|4つのポイント

大学合格実績が充実しているのは、中高一貫校の優位性の証左でもあります。ここからは、偏差値だけでは測れない中高一貫校の魅力を紹介します。

1. 先取りカリキュラムや独自カリキュラムで6年間を有効に学びに活用できる

先取りカリキュラムは難関大学受験に有利

進学校タイプの中高一貫校は、高校受験がないからこそ、先取りカリキュラムを整備して、高2を目処に中高6年分の学習内容を終了します。

高3の1年間は入試演習に充てられるので、大学受験では有利に働きます。実際に、難関大学の合格実績は、中高一貫校が上位を占めています。

詳しく知る:

英語の先取りは私文の大学受験に有利

東大・京大・医学部など、最難関大を目指すなら、中高一貫校が有利ですが、我が子にそこまで望んでいない家庭もあるかもしれません。

このようなケースでも、英語だけでも先取りすれば、早慶上理・GMARCH・関関同立など、とりわけ私文型の受験で有利です。

有名私大では、英語の難易度が高く配点も大きいので、英語が合否に重要になる傾向があるからです。

中高一貫校では、公立中よりも、1.5倍程度授業時間数が多く、中高一貫校用テキストで先取りします。標準レベルでも、中3で英検準2級に合格する実力をつけることができます。

詳しく知る:

独自カリキュラムで生徒の個性を伸ばし、総合型選抜での大学進学に有利

先取りカリキュラムの代わりに、学校独自カリキュラムを採用している学校もあります。

自ら問いを立てて学びを深める探求学習、英語重視や留学制度などのグローバル教育など、特徴的な取り組みがあります。

大学入試改革によって、学力試験以外の入試方式が増えています。

実際に、約50%(2人に1人)の生徒が学校推薦型選抜・総合型選抜などで大学に進学しています。こうした傾向に的確に対応したカリキュラムも魅力です。

2. 価値観を共有し競い合える同級生と、意欲的な教師陣

価値観を共有して競い合える同級生

中高一貫校は、校風に納得して入学するので、同級生とは価値観を共有できます。また、入試をパスしているので、学力レベルが似ていて競い合う環境があります。

多感なこの時期は、友達から受ける影響は小さくありません。同じメンバーで6年間を過ごすので、絆も深まり、卒業後も付き合える一生涯の友達に出会えるでしょう。

この学校を良くしたいと思う意欲的な教師陣

中高一貫校は、教師の転勤がないので、腰を据えた指導ができます。

教師も学校に愛着を持っていて、「この学校を良くしたい」という思いが大きいです。

中高一貫校だと、生徒間の学力の差がないので、的を絞った指導ができます。

教師もノウハウを共有しているので的確な指導が可能なのです。

3. 充実した設備・学校行事・推薦制度

充実した設備や魅力的な学校行事

中高一貫校は、ダイレクトに設備投資ができるので、設備面も充実しています。

人工芝グラウンド、冷暖房完備のアリーナ、開放的な食堂など、快適な学習環境が整備されています。

また、体育祭、文化祭、修学旅行なども工夫されていて、魅力的な部活もあります。

充実した指定校推薦枠

大学付属の中高一貫校なら、エスカレーター方式で大学まで進級できます。進学実績の良い中高一貫校は指定校推薦枠が充実しています。

こうした制度を活用すれば、中学受験が終われば、受験せずに大学に進学することができます。

ゆとりを持って合格すれば、上位の成績を維持しやすくなります。結果的に、評定が高くなり、推薦入試を有利に進めることもできるのです。

4. 高校受験がないからこそ、時間を有意義に使える

高校受験がないので、6年間をシームレスに使えます。

大学受験を見据えた勉強、大好きな部活に熱中、海外短期留学など個性に合わせた体験など、時間を有意義に使えます。

中高一貫校は、大学進学を見据えて入学した生徒が多く、学校側も先を見据えた指導をします。そのため、タイミングが来ると、生徒同士が自然と競い合いながら勉強に励む環境があります。

公立中学を選んだ場合に備えて知っておきたい、公立中学の3つの特徴

学習指導要領に基づいた指導で、全国共通のカリキュラムで運営されます。ここからは公立中の特徴を解説します。

1. 基礎学力重視のカリキュラム

基礎学力の定着を目指して、勉強が苦手な生徒を取り残さない設計

公立中は、学習指導要領に基づいたカリキュラムで授業が進みます。

義務教育として「基礎学力の定着」を最優先にしており、勉強が苦手な生徒を取り残さないように設計になっています。この点は大きな安心材料です。

豊富な外部リソースを活用したピンポイントで補強

学習内容は高校入試に直結しています。教科書+準拠ワークを中心に取り組めば良く、何を勉強すべきか迷わないのが特徴です。

その上で、外部の学習リソースが豊富に揃っています。通信添削、映像授業、地元塾など、学校のカリキュラムに準拠した教材があるので、ピンポイントで補強することが可能です。

例えば、学校の授業で基礎力を固めた上で、英語塾を活用すれば、効率よく英語力アップが期待できます。英語力は大学入試でも強力な武器になります。

学習内容や学習方法の進化

親世代から比べると、当然ですが、学習内容は大きく進化しています。

英語では、小学校での英語必修化を受けて、学習内容が高度化しました。単語数は1200語から1600〜1800語に増加。これまで高校で習っていた仮定法や原形不定詞なども中学で扱います。

文部科学省の「GIGAスクール構想」により、一人一台のタブレット端末を整備。ICT教育を推進して、タブレットを使った調べ学習やプレゼンテーションなども積極的に取り入れています。

2. 様々なレイヤーの同級生と、転勤を伴う教師陣

多様な価値観の生徒との学び

公立中は入試がないので、学力や家庭環境が異なる生徒が集まります。

「学校は小さな社会」と言われるように、多様な価値観に触れることで、自然と社会性が育まれるのです。

また、偏差値だけでは評価されず、コミュ力やスポーツなど多様な強みが尊重されるのも魅力です。自分の軸を見つけやすい環境といえます。

教師の転勤によって教育が固定化されない

教師の転勤制度があります。新しい指導法や成功例が持ち込まれるので、教育が硬直化しにくい特色があります。

教師が変わっても、地域との連携は保たれ、地元企業の職業体験や地域ボランティア活動など将来を考える機会が豊富にあります。

メリットとデメリットは表裏一体

多様な価値観の同級生がいる一方で、時には相容れない価値観に触れることもあるでしょう。

いじめなどの重大な生徒指導案件が発生した場合でも、公立中では加害生徒の転校を促せないため、指導に限界を感じる場面もあります。

教師は転勤があり、3〜5年という短いスパンで成果を出すのは難しい側面があります。

とはいえ、これらはすべて表裏一体です。公立中ならでは「多様な価値観に触れる」「地域の中で育つ」といった良さはやはり大きな魅力といえます。

3. 内申点重視の高校受験

やるべきことが明確で日々の努力が成果に結びつく

高校受験では、入試結果だけで合否は決まりません。特に公立高校を志望する場合は、内申点が大きな割合を占めます。

授業態度、提出物、定期テストなどをコツコツ取り組む姿勢が評価されるため、真面目なタイプの生徒には有利です。

「授業→定期テスト→内申点→高校入試」という流れが明確で、するべきことがわかりやすい点もポイントです。

つまり、高校入試は学力試験だけの「一発勝負」ではなく、日々の学習プロセスが評価される仕組みと言えます。

この傾向は、大学入試にも共通していて、大学進学者の約半数が総合型選抜などの学力試験以外の方式で入学しているのです。

思春期ならではの不確定要素

高校受験の時期は思春期とも重なります。反抗期で親の意見が通りにくい、本人のやる気に左右されるなど、不確定要素があるのも事実です。

中学受験のように「学力だけ」で決まらない点には注意が必要です。

詳しく知る:

「難関校に不合格なら公立中へ進学」で本当に良い? 私立中と公立中のそれぞれに向いてるパターンを紹介

進学先として私立中を選択した方が良いパターン

私立中が向いているタイプ

私立中を目指す上で、難関校だけが選択肢ではありません。偏差値に関係なく、環境が合えば伸びるタイプの子供はたくさんいます。

中高一貫校では6年間、基本的には同じ仲間と学校生活を送ります。落ち着いた人間関係や安定した環境の方が力を発揮しやすいタイプには向いています。

高校受験がないので、大学受験まで見通せる点も魅力で、目標が明確な子供にも向いています。

偏差値が高くない学校でも、面倒見の良さで定評がある中高一貫校は少なくありません。課題や補講が多く、一定の学習管理をしてくれる学校では、コツコツ型の真面目な子供は特に伸びやすい傾向があります。

私立中(=中高一貫校)のメリット

偏差値だけで選ばず、校風や環境が合うかどうかが大切です。子どもに合った学校が見つかれば、次のようなメリットを得られます。

- 授業時間数が多いので、基礎から丁寧に学び直せる

- 管理型の校風で、学習面のサポートがきめ細かい

- 独自カリキュラムが子供に合い、得意を伸ばしやすい

押さえておきたいポイント

6年間同じ仲間と過ごすため、周囲の雰囲気や学習意欲の影響を受けやすい点は理解しておく必要があります。

パンフレットでは、良い部分が見えがちです。実際に学校に足を運び、生徒の様子や学校全体の雰囲気を確認しておくと安心です。

進学先として公立中を選択した方が良いパターン:

公立中→高校受験が向いているタイプ

中学受験を目指す場合、小学生の多くの時間を受験勉強に費やす必要があります。目標が曖昧だったり、精神的にまだまだ幼い場合は、そもそも中学受験の負荷に耐えられない可能性があります。

子供らしい体験や遊びの時間、続けてきた習い事を諦めることになり、小学生ならではの貴重な時間が削られてしまいます。

「中学受験の負担に耐えられない」「小学生のうちは好きなことをさせたい」と考えるケースでは高校受験が向いているでしょう。

また、公立中から高校受験を選ぶ場合は、子供の主体的な意思で進路を決められます。

「本人の意思を尊重した進路選択をしたい」と考えるケースも高校受験が向いているでしょう。

公立中→高校受験のメリット

小中の6年間を使ってじっくり準備ができる「公立中→高校受験」も有効なルートです。

小学生のうちは、さまざまな経験や体験を通して子供の「好き」「得意」を見極めましょう。同時に、この時期から家庭学習をサポートして学習習慣をしっかり確立します。

中学生からは学校のペースで基礎学力を固めて、必要に応じて、外部の教育リソースを使って応用力を伸ばすことができます。

例えば、英語塾を使って、小学校うちに英語だけでも先取りしておけば、高校受験だけでなく、大学受験にも有利です。

このように、家庭の方針や子供の適性に応じて時間と費用を調整すれば、中高一貫校と同じレベルの進路実現も十分に可能です。

実際に高校の選択肢は幅広く、公立トップ校、大学付属高校、私立特進コースなど、多様な進路から子供に合った学校を選べます。

押さえておきたい注意点

高校受験を見据えるなら、小学校のうちから学習習慣づくりが重要です。小学校時代はのびのびするだけでなく、しっかりと学習の種を蒔いておきましょう。

高校受験は思春期に重なるため、必ずしも親の意向通りにことが進まない場面も出てきます。

高校受験でも通塾が必須になり、「公立中+塾」だと「私立中+塾なし」と費用面で大きく変わらない点も理解しておきましょう。

偏差値の低い私立中でも行く価値があるが、家族で良く話し合って結論を!

「難関校に落ちたら公立中でいいのでは?」と悩まれているご家庭もあることでしょう。

結局は、家庭の教育方針や子供の適性、地域性などによるので、「何が正解か不正解か?」を決めることはできません。

ここからは、中高一貫校の内側を知る中高一貫校教師として、また自身の子供を中学受験をさせた受験生の親としての2つの目線からの個人的見解を紹介します。

偏差値の低い私立中でも十分に価値がある

中学受験を決断した以上、私立中の進学を前提に準備を進めるべきだと個人的には考えています。

まずは、子供が望むのであれば、どの私立中でも進学を認めてあげて欲しいです。

子供が納得しないまま公立中に進み、中1から高校受験のための通塾が始まれば、「振り出しに戻った」という感覚を抱いてしまいかねません。

私立中では、入試というハードルで学校側も生徒を選別し、家庭も学校の方針に納得した上で入学します。そのため、価値観、学力、生活態度などに大きな逸脱がなく、落ち着いた環境で6年間を過ごせます。

その上で、6年間一貫カリキュラムによる授業時間の多さ、手厚いフォロー、確認テストや補習の充実など偏差値以上のメリットがあります。

校風が子供に合えば、偏差値では測れない大きなメリットがあるものです。

「偏差値」という先入観を持たずに、納得して通える志望校を見つけておくことで、子供が望まない形で公立中に進むのを回避することができます。

中学受験のために費やした時間と努力はやっぱり尊いのです。

受験を決意したのであれば合格を勝ち取る選択が望ましい

子供に失敗したという感覚を抱かせないのが重要

そもそも親の意向で始めた中学受験を、「失敗で終わった」と感じさせては子供が可哀想です。

「全部落ちた」といった劣等感を抱かせてしまっては、これからの学習に悪影響を及ぼしかねません。

そのためには、第一志望校でなくても、必ずどこかの学校の合格を勝ち取ることが大事です。どこの学校であっても、子供にとっては合格は成功体験に他なりません。

「全部落ちた」「〇〇以下の学校は受けさせない」などの姿勢はNGです。

幅広いレベルの受験と慎重な受験校選び

偏差値だけで判断せずに、「我が子が本当にこの学校に通うことになったら」という視点で、できるだけ多くの学校に足を運ぶのが大切です。

一般的な受験校の分類は次の通りです。

- チャレンジ校:偏差値+5〜10

- 志望校:偏差値相応(合否判定50%〜80%)

- 安全校:偏差値-5程度(合否判定80%以上)

特に安全校をしっかり受験日程に組み込むことが重要です。

合格を勝ち取った上で公立中に進学する

「高校受験で上を目指したいという子供の意思が強い」

「通学圏内に校風に納得できる学校がない」(実際に地方在住だと私立中の選択肢も限られがちです)

このような場合は、合格を勝ち取った上で、公立中へ進むことも現実的な選択肢です。

ただし、公立中に進めば、「私立に落ちたんだろう」とデリカシーのない発言を受けることも十分に考えられます。

そこは子供社会なので仕方ありません。それでも、合格を勝ち取っておくと心の支えになります。

どんな学校でも、合格を勝ち取るために、最後の最後まで粘り強く勉強することで実力が伸びます。

中学受験を回避して戦略的に高校受験を目指す

最初から高校受験ルートを選ぶ

ここまで「合格を確保する重要性」を述べてきましたが、実は最初から中学受験を回避して、戦略的に高校受験を目指すのも合理的な選択肢です。

- 小学生では受験勉強で疲弊せず、体験を重視して「好き」や「得意」を伸ばす時間が取れる

- 中学生では学校の授業で基礎を固めつつ、必要に応じてピンポイント補強できる

- 高校受験は対策が明確な上、学力試験の一発勝負になりにくい

- 子供が主体的に幅広い選択肢から進路を選べる

- 小学生では精神的に幼い子でも後伸びが期待できる

など、メリットも少なくありません。

「難関校だけ受験して不合格なら公立中」だと、親子共々、負担が大きく疲弊してしまう可能性があります。

それなら、最初から高校受験ルートを選択するのは合理的な判断でもあるのです。

「小学生のうちから学習の種まき」は必須

ただし、高校受験を目指すからといって、小学生のうちは何もしないで良い訳ではありません。

実はこの時期に、学習習慣を確立しておくことが非常に大切です。

「授業は真剣に聞く」「授業で習ったことは家で問題を解く」といった習慣を身につける必要があります。この点は家庭でしっかりサポートしてください。

その上で、小学生のうちから、高校受験とその先の大学受験を見据えて準備を始めましょう。

- 英検をベースに英語の先取り

- 数学塾で数学の先取り

- キャンプや親子海外留学などの体験を重視

- 探究型学習塾で好奇心を育む

- プログラミングなどITスキルを磨く

- スポーツや音楽など特技を磨く

中学受験塾の代わりに、時間と費用をかければ、家庭の方針や子供の適性に合った教育を整えることができます。これらは確実に、高校受験だけでなく、大学受験にもつながります。

子供の適性や家庭の方針を踏まえた納得のいく判断を

結局のところ絶対の正解はありません。中高一貫校には中高一貫校の良さがあるように、公立中→高校受験にも良さがあります。

大切なのは、子供の適性と家庭の方針を踏まえて、親子で納得できる選択をすることです。