数学で赤点を取ってしまう原因は、演習量の不足です。

特に、大学受験を目標とする進学系の中高一貫校では、授業に真剣に取り組んだとしても、それだけでは、定期テストで良い成績を取ることがほぼ不可能な仕組みになっています。

習った内容を理解できないのは、理解するために必要な前提知識が、実際に問題を解く「演習」の不足により、万全ではないためです。

授業ではわかったつもりなのにテストの点に繋がらないのは、「演習」を重ねることができていないため、「わかる」が「できる」に変わっていないためです。

中高一貫校の数学の定期テストで、赤点を脱却するためにやるべきことを、中高一貫校生の成績を跳ね上げてきた専門塾が解説します。

このページの目次

中高一貫校で数学の成績が低迷してしまう主な2つの原因

中高一貫校生は、中学受験を突破して入学しているため、十分なポテンシャルが備わっています。

それでも、定期テストで平均点以下となってしまったり、赤点を取ってしまったり、成績が低迷してしまうケースがあります。

原因1:先取りカリキュラム

大学受験を目標とする中高一貫校の多くは、先取りカリキュラムを採用しています。

学校により特色がありますが、おおむね高校2年生までに中高6年間の学習範囲を終えます。高校3年生で、大学入試対策に専念できるようにするためです。

こうした授業のスピードアップを実現するため、中高一貫校の授業では、基礎事項の説明に時間を割きません。

生徒が自宅で予習・復習に取り組んで対応する前提となっています。

学校外(家庭)での予習・復習を行わなければ、理解が甘くなります。

数学は、習った知識を理解している前提で授業が進む、いわゆる「積み上げ教科」です。前提知識の理解が甘ければ、難しい単元を理解できなくなり、成績の低迷に繋がっていきます。

【「中高一貫校の先取りカリキュラムのメリット/デメリット」詳細解説記事】

原因2:授業内容の濃さ

通常は中学で基礎を固め、高校から大学受験対策に入ります。

しかし進学系の中高一貫校では、中学生の始めから大学受験が意識された授業が展開されます。

また検定外教科書(中高一貫校用教科書)をテキストとして使用するケースが多く、標準~応用レベルの内容が多く扱われます。

さらに、中学内容の「等式」と高校内容の「不等式」を、中学時代に連続で扱うなど、体系的に数学を学べるメリットはありますが、当然ながら難易度は高くなります。

【「中高一貫校の数学テキスト、カリキュラム」詳細解説記事】

こうしたレベルの高いカリキュラムでは、授業をただ聞いて理解するだけでは、定期テストの点数には繋がりません。

わかっているはずなのに、実際の問題になると解けない、という事態に陥ります。

必要なのは、習った知識で実際に問題を解く「演習」です。

スポーツでトレーニングを重ねるほどに筋肉がついてくるように、数学も、演習を重ねるほどに、実際のテストで得点できる実力がついていきます。

演習は、授業時間内だけでは不十分です。だからこそ中高一貫校では、多くの宿題・課題が出されます。

数学の成績が低迷してしまっているなら、宿題・課題できちんと演習ができているかを確認しましょう。答を写して提出しているだけでは、当然ながら意味がありません。

数学の定期テストで赤点から脱却するためにすべきこと3ステップ

ポテンシャルは十分で、やればできるはずの中高一貫校生ですから、数学の成績が低迷してしまうのは、「やるべきことをやっていない」というただ一つが原因です。

理解不足の原因を探っていくと演習不足に行き着く

「中高一貫校専門 個別指導塾WAYS」では無料学習相談を受け付けています。

保護者さまの話を聞くと、

「授業の理解が出来なくなり、ついていけなくなりました。」

「今回のテストがぼろぼろだったので、理解重視で指導してください。」

など、数学の成績が低迷する原因を、理解不足だと考えていらっしゃるケースが少なくありません。

しかしなぜ理解できないのか?と考えると、理解するために必要な前提知識が万全ではないためです。

前提知識を万全にするためには、実際に問題を解く「演習」が欠かせません。

学校では演習をする時間は十分にありませんから、学校外(家庭)での自学自習が必要です。

学校外で勉強をせずに好成績を取ることは、進学系の中高一貫校ではほぼ不可能だと考えてください。

家庭学習が必要な仕組みに最初からなっています。

【「中高一貫校の授業対応には家庭学習が不可欠」詳細解説記事】

ステップ1:復習でしっかり演習する

まずは、学校の授業についていけるようにしましょう。家庭学習で予習、復習をします。

予習の目的は、その段階ではわからない内容の明確化です。そして理解が難しい箇所を、授業でしっかり解消できるようにしましょう。

復習のほうがより重要です。人は、いちど理解できたつもりでも、何もしなければ忘れてしまいます。

問題を繰り返し解いて「わかる」状態から「できる(テストで点が取れる)」状態に進めていきます。

学校から配布されている問題集があれば、活用します。間違えた箇所にマークをしておき、完成度を高めていきましょう。

定期テストまでに最低3周はできるようにします。「忘れないため」と「できない問題をできるようになるため」の演習です。

なお、成績が低迷してから時間が経っている場合は、わからないことが多すぎて、リカバリーが困難になっている可能性があります。

復習をしているうちにも、授業は先取りカリキュラムでどんどん進んでいってしまいますから、のんびりしていられません。

復習の範囲が広すぎたり、思春期で親子関係が難しかったりして、家庭での対応が困難だと感じる場合は、中高一貫校の授業をサポートできる、専門の補習塾タイプの学習塾や、家庭教師の活用が現実的です。

ステップ2:宿題・課題で演習を重ねる

学校から出される宿題・課題をしっかりこなせるようにします。

宿題・課題は、定期テストにおいて重要だから出されています。取り組まずに好成績を取ることはできません。

宿題・課題も演習になります。

量も多く、内容も濃いため、ただ宿題をこなすだけでもかなりの負担になります。

しかし、対応できるだけの学習の体力がつく頃には、平均点には届いているはずです。

ステップ3:自然に勉強に向かえるようにする(学習習慣をつける)

やるべきこと=学校外(家庭)での自学自習ができていなかった原因は、家庭学習が苦手だからかもしれません。

単に必要性を理解していなかっただけであればいいのですが、自宅が勉強に向いた環境ではなかったり、そもそも自宅で自主的に勉強することそのものが苦手であったり、というケースもあります。

まずは勉強の目的が明確になっているかどうかを確認しましょう。

中高一貫校に入学したのはなぜか? いま目の前の宿題をやる理由はなぜか? 進学系の中高一貫校であれば、多くは大学受験が大きな目標となっているはずです。

将来こういう生活ができれば理想、医者や弁護士になりたい、興味が湧く分野の学科があるあの大学に行きたい。

ならば実力をつけるために、演習を重ねる必要があり、だから目の前の宿題をやる必要があるわけです。

目標が明確になれば、勉強が自分ごとになり、自分の人生を自分で動かすために、自然と勉強に向かうようになるかもしれません。

目標が明確になっても、どうしても家庭での学習が苦手という場合は、環境を変えるのが一番でしょう。

中高一貫校では、授業についていき、定期テストで良い成績を取ることが最優先です。大学受験を意識したカリキュラムとなっており、志望大学の合格に現実的につながっていくからです。

こうした中高一貫校特有の事情をわかっており、学校ごとに異なるカリキュラムや教材に完全対応できる、専門塾を選ぶのが得策です。

実例:反復演習の力技で赤点から脱却!

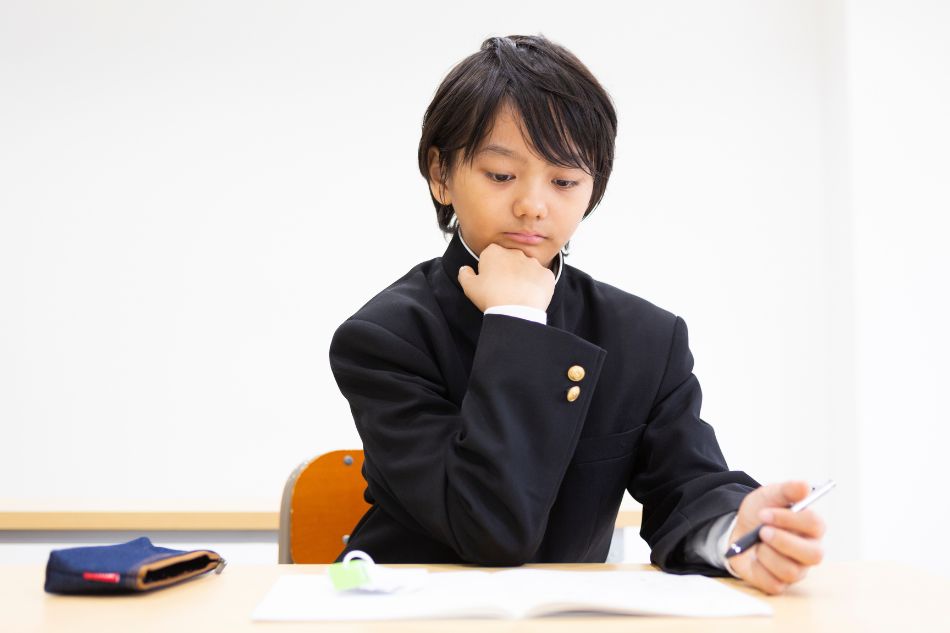

私の勤務校に通っていた中学3年生の男子生徒の実例です。

彼は中学入学以来、部活動と趣味に打ち込み、勉強をほとんどしていませんでした。

特に数学の成績がひどく、赤点が平常運転です。

どうすれば赤点を脱することができるのか。

ここで、数学の教科担当が行った基礎補習が大きな効果を発揮します。

基礎補習の内容は、問題の解説を一通り聞いたあと、基本問題をひたすら解く、というものでした。

自力で解けるようになるまで反復する、ということを徹底したのです。

正直、短期記憶の力を借りているところもありましたが、直後の定期テストでは見事に赤点を脱却。

標準レベル以上の問題はあまり得点できなかったものの、基本問題については、ほぼ解くことができました。

もちろん、中高一貫校の定期テストですので、基本問題の出題が多いわけではありません。

しかし、練習したことが本番でできた、というのは彼の自信につながったようでした。

部活動引退後、余った時間の一部を、彼は数学の勉強に回すようになったのです。

最初は、力技でも十分。

勉強する体力のない生徒に反復練習を徹底させるのは簡単なことではありませんが、その分、大きな効果が見込めます。

中高一貫校生の成績アップ82.9%の実績。「やるべきこと」をやれる個別指導塾WAYS

「中高一貫校専門 個別指導塾WAYS」は、中高一貫校の授業についていき、定期テストで良い点数を取るサポートに特化した補習塾タイプの学習塾です。

これまでに500校以上の中高一貫校生の指導実績があり、学校ごとに異なるカリキュラムや教材にも完全対応しています。

数学の成績が低迷していた中高一貫校生も多数在籍していますが、しっかりと演習をこなせる環境を用意しているため、実に82.9%の成績アップを実現しています。

WAYSで成績が上がる理由1:学習を塾内で完結する長時間指導

WAYSでは中高一貫校の授業進度に追いつくため、他塾の平均的な指導時間(90分程度)よりも長い120分の指導時間を確保。

指導時間の中で学校のカリキュラムに沿った演習指導や学校での宿題など、中高一貫校に必要な勉強を全て終わらせます。

能力はあるのに、家庭学習ができないせいで成績が下がってしまっている学生も、WAYSの長時間指導の中で着実に学力を高めていくことができます。

WAYSで成績が上がる理由2:自力で解けるようになるための解き直し&確認テスト

重要なのは理解できているかどうかではなく、演習を重ねてテストで得点できる実力がついているかどうかです。

学習塾で、講師のわかりやすい説明・解説があるのは当然。しかしそこでわかったつもりになっても、テストで点が取れないのであれば意味がありません。

そこでWAYSでは、講師がいなくても問題を解けるよう、指導時間の最後の30分で、演習で間違えた問題や、理解が不十分で講師が解説した問題の解き直しを行い、しっかりと理解できているかを確認しています。

また、その日に学習した範囲は、次回の指導時間の冒頭で確認テストを行い、知識が定着しているかをチェックしています。

「わかる」から「できる(テストで点が取れる)」に進められるのがWAYSです。

WAYSで成績が上がる理由3:宿題・課題の指導もOK

中高一貫校の宿題・課題は、量も多く、内容も濃いため、独力で対応できず、成績が低迷してしまうケースがあります。

WAYSでは、指導時間内に宿題・課題に取り組むこともできます。

なぜなら中高一貫校での宿題・課題は、定期テスト対策として、とても有用な演習となるためです。

もちろんわからない部分は質問でき、ただ「宿題を終える」だけでなく、宿題の内容をしっかり理解して実力に変えることができます。

WAYSが中高一貫校専門を名乗る理由、他の塾との違いは、こちらで詳しく解説しています。ぜひご覧ください。

WAYSで数学の成績がアップした事例を紹介!

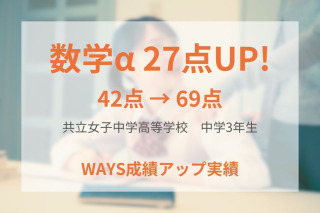

共立女子中学校3年生|数学 42点 → 69点

基本問題を徹底演習し、応用問題にも挑戦することで成績を向上させた事例です。

入塾前は数学が苦手で、学校の課題はこなしていたものの、応用問題への取り組みが不足し、平均点を超えることが難しい状態でした。公式を当てはめる問題は解けても、応用が必要な問題では手が止まってしまっていました。

WAYSでは、

- 基本問題集『PRIME』を3周し、基礎力を強化

- 応用問題集『LEGEND』の問題に取り組み、応用力を養成

- わからない問題は質問し、確実に理解を深める

その結果、数学の得点が69点に上昇し、初めて平均点を超えることができました。

法政大学高校2年生|数学 30点台 → 82点

基礎問題の徹底演習と解法の理解を深めることで、安定した高得点を実現した事例です。

入塾前は、数学の問題演習を行っていたものの、解説が省略された教材を使用していたため、わからない問題の理解が不十分でした。解説を読んでも疑問が残り、解き直しができない状態でした。

WAYSでは、

- 解説を読んで理解できなかった部分を講師に質問

- 解法パターンを整理し、同じ形式の問題を追加演習

- 基礎問題の習得後、応用問題へと段階的に進める

その結果、2学期期末テストでは79点、翌学期には82点を獲得。数学の勉強方法を確立し、安定して高得点を取れるようになりました。

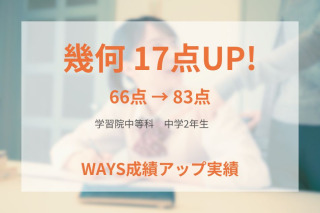

学習院中等科2年生|代数 75点 → 90点

数学の「プレテスト」プリントを活用し、繰り返し演習することで得点を大幅に向上させた事例です。

入塾前は、効率的な勉強方法がわからず、問題演習が不十分な状態でした。特に、数学では提出物をこなすだけで、間違えた問題の復習を行わないままテストに臨んでいました。

WAYSでは、

- 数学の「プレテスト」を3周し、定期テストに向けた対策を徹底

- 間違えた問題を繰り返し解き直し、確実に解法を習得

- 質問を活用し、理解が不十分な箇所を重点的に補強

その結果、代数の得点が90点、幾何が83点に上昇。数学に対する苦手意識が薄れ、今後はさらに得点を伸ばすために、応用問題にも挑戦していきます。

このように、WAYSでは、成績がある程度向上した後も、お子さんの弱点に分析し、さらに成績を伸ばしていくことも可能です。

成績アップ事例、入塾までの流れ、料金体系は、無料Webパンフレットでチェック!今すぐこちらよりダウンロードできます。

カリキュラムの特徴から勉強法まですべてわかる!中高一貫校「数学」の教育・学習事典はこちら