本記事では、中高一貫校の教員として15年間の指導経験を持つ教師が、共通テスト対策を進めるための具体的な戦略を解説します。

「共通テスト対策はしなくてよい?」「対策をするなら、どのように進めるべき?」と、悩んでいませんか?

共通テスト対策として取り組むべき内容は、お子さんの状況によって異なります。そのため、まずはお子さんの現状を把握し、「いつから、何をやるべきか」という戦略を立てることが重要です。

もしお子さんが共通テスト対策に悩んでいるようであれば、ぜひ本記事を参考にして、適切なアドバイスをしてあげてください。

このページの目次

どの科目を、いつからやるべきか。戦略立案なしに共通テスト対策は始まらない

共通テストの本格的な対策を始める時期は、一般的に10〜12月からです。

それ以前の期間、特に高3の1学期~2学期前半は、基礎力を定着させることや、二次試験に対応できる、応用力を養うことが重要となります。

なぜなら、共通テスト対策の基本は「基礎力」と「形式に合わせた問題演習」の両方で成り立っているからです。そのため、基礎力が十分に身についていない状態で、形式的な問題演習に取り組んでも、思うような成果は得られません。

また、共通テストは独特の問題形式や問われ方をするため、それに合わせた対策が必須です。「共通テスト対策はいらない」「まったくしない」という考え方は、おすすめできません。

したがって、基礎力をしっかりと身につけた上で、10〜12月から共通テストの形式に対応した演習を、本格的に開始することが効果的です。

共通テスト対策の戦略を立てる〜いつから、何をやるか決める〜

共通テスト対策の時期として、10月から12月と幅を持たせているのは、お子さんの状況によって、対策を始めるタイミングが異なるからです。

たとえば、ある科目は早めにスタートさせたほうが良い場合もあれば、直前に集中して取り組んでも十分な場合もあります。そのため、どの科目をいつから始めるのか、自分なりの戦略を立てることが重要です。

以下のような手順で、戦略を立案します。

- 志望校の配点・ボーダーラインを確認する

- お子さんの状況を鑑み、共通テストの目標点を決定する

- 対策をする科目の優先順位を決める

1.志望校の配点・ボーダーラインを確認する

戦略を立てる上で最も重要なのは、相手を知ることです。そのため、志望校の配点やボーダーラインを確認しましょう。

ボーダーラインとは、河合塾をはじめとする、模試を実施する予備校が設定している、合否の判定ラインのことを指します。河合塾の場合、このボーダーラインは、合否の可能性が50%に分かれる基準点を意味します。

例えば、共通テストの満点が1000点で、ボーダーラインが75%と設定されている場合、750点を取得すれば、合否の可能性が50%となります。

なお、河合塾以外にも駿台予備校、東進衛星予備校、ベネッセなどが、独自にボーダーラインを設定しています。ただし、予備校ごとにボーダーラインの数値や、合格可能性の基準が多少異なるため、確認する際には注意が必要です。

河合塾の大学入試情報サイト「Kei-Net」を利用すれば、配点やボーダーラインを、簡単に調べることができます。たとえば、横浜国立大学の都市科学部・都市基盤学科の前期試験の場合、以下のとおりです。

| 試験区分 | 共通テスト | 二次試験 | 合計 | 割合 |

| ボーダーライン | 78% | 57.5 | ||

| 英語 | 200 | 300 | 500 | 23% |

| 国語 | 200 | 200 | 9% | |

| 数学 | 200 | 450 | 650 | 30% |

| 理科(2科目) | 200 | 450 | 650 | 30% |

| 社会 | 100 | 100 | 4% | |

| 情報 | 100 | 100 | 4% | |

| 合計 | 1000 | 1200 | 2200 | 100% |

※英語の200点満点は「(リーディング(100点満点)×1.6)+(リスニング(100点満点)×0.4)」に換算して算出します。

※リスニングの免除を許可された場合、リーディング点数を200点満点に換算します。

参照:横浜国立大学「2025年度入学者選抜要項」

参照:Kei-Net「横浜国立大学:偏差値(ボーダーライン)」

二次試験の欄の「57.5」という数字は、二次試験のボーダーラインです。河合塾の全統記述模試での偏差値が57.5あれば、合格可能性が50%であることを示します。

2.お子さんの状況を鑑み、共通テストの目標点を設定する

次に、各科目の目標点を設定します。

目標点の設定には、以下の点を考慮すると良いです。

- 配点・ボーダーライン

- お子さんの得意科目・不得意科目(模試の結果の確認)

- 科目の特性

- 二次試験の問題レベル(差がつく問題か、差がつきにくい問題か)

例えば、次のようなお子さんの場合の、目標点例を紹介します。

「数学と物理が得意で、国語に苦手意識を持っている。二次試験に不安があるので、共通テストでボーダーライン以上の得点を取っておきたい。また、国語は配点も低く(全体の9%)、点数を伸ばすのが難しいので、目標設定は低めにしたい。」

| 科目 | 満点 | 目標点 | 得意・苦手 | ||

| 英語 | リーディング | 160 | 120 | ||

| リスニング | 40 | 28 | |||

| 数学 | 数学1 | 100 | 85 | 得意 | |

| 数学2 | 100 | 85 | 得意 | ||

| 国語 | 現代文 | 100 | 60 | 苦手 | |

| 古文 | 50 | 30 | 苦手 | ||

| 漢文 | 50 | 40 | 苦手 | ||

| 理科 | 物理 | 100 | 90 | 得意 | |

| 化学 | 100 | 85 | |||

| 社会 | 地理 | 100 | 75 | ||

| 情報 | 100 | 85 | |||

| 合計 | 1000 | 783 | |||

※横浜国立大学の配点に基づき、リーディングは、100点満点×1.6=160点、リスニングは、100点満点×0.4=40点としています。

あくまでも目標設定の一例で、必ずしも同じように設定する必要はありません。

大事なのはお子さん自身で分析し、お子さん自身で目標点を設定することです。

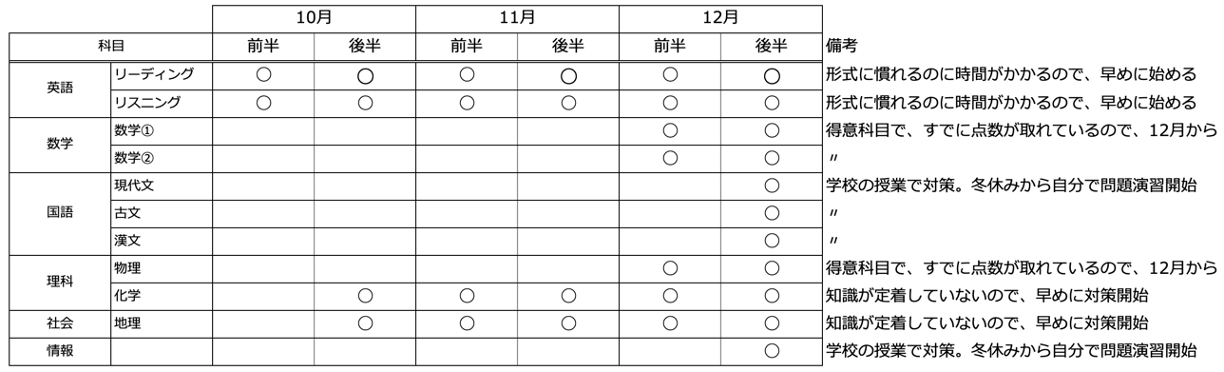

3.対策をする科目の優先順位を決める

目標点を設定したら、最後に勉強する科目の優先順位を決めます。

科目の優先順位は、以下の点を考慮すると良いです。

- これまでの勉強の進度

- お子さんの得意科目・不得意科目(模試の結果の確認)

- 学校の授業内容(授業で共通テスト対策をするかどうか、など)

- 科目の特性

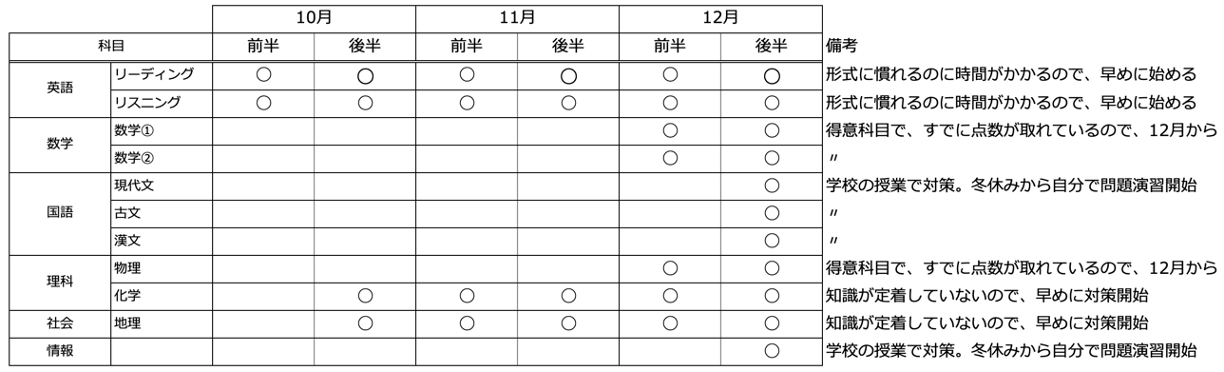

例示した横浜国立大学志望のお子さんの場合、以下のように科目の優先順位を決めることができます。

このように、戦略的に科目の優先順位をつけることが、共通テスト対策のスタートです。

共通テスト対策でやること

共通テスト対策として、具体的な問題集や参考書を挙げながら、各時期でやることを具体的に紹介します。

共通テスト全体でやるべきこと

共通テスト対策では、以下のステップを順番に取り組むことが効果的です。

1基礎学力の定着

基礎知識が不足している場合、知識の定着を目指します。

2「共通テスト対策問題集」を活用した分野別対策

大問や分野ごとの解説が詳しい問題集を使用し、共通テスト独自の問題形式に慣れる練習を行います。

3「共通テストの過去問」を活用した、通しの演習

過去問は本番の形式や難易度を体感できるため、非常に有効です。できるだけ多くの年度の問題を解きます。

4「予想・実戦問題集」での演習

出版社が作成した実戦形式の問題集を使用し、実際の試験に近い形で演習を行います。

5「予想問題パック」を活用した本番形式の演習

全科目の問題が1回分収録されています。

10月〜11月に重点的にやること:「共通テスト対策問題集」を使った分野別対策

10月から11月にかけては、全科目を一律に対策するのではなく、特に苦手な科目や分野に、注力することがポイントです。

まず、化学や生物、社会、情報などの科目で、基礎的な知識が定着していない場合は、基礎知識の定着を図りましょう。

特に、マーク模試で50点を下回るような科目がある場合は、基本的な問題集を活用して、知識の総復習を行うことが重要です。

次に、「共通テスト対策問題集」を用いて、大問ごとや分野別に詳しく解説された問題を解きながら、弱点を徹底的に克服することが求められます。

例えば、英語や国語であれば、共通テスト特有の出題形式に対応した参考書を活用すると良いでしょう。

具体的には、「大学入学共通テスト 英語[リーディング]の点数が面白いほどとれる本」(KADOKAWA)などは、高得点を取るためのコツを学べます。

また、例えば「改訂版 大学入学共通テスト 歴史総合、日本史探究の点数が面白いほどとれる本」(KADOKAWA)など、社会科目ついては、知識を整理するための参考書としても役立ちます。

さらに、共通テスト対策のコツをつかむには、河合出版の「マーク式基礎問題集」(河合出版)が効果的です。

12月〜本番直前にやること:「過去問演習」と「予想・実戦問題集」での通し練習

12月から本番直前の時期には、過去問や本番形式の問題集を使った、通し演習が最も重要になります。

必ず時間を測りながら解答し、マークシート形式で実際の試験を想定した練習を行いましょう。これにより、時間配分や試験本番の緊張感に慣れることができます。

過去問を活用する際には、「共通テスト赤本シリーズ」(教学社)などの信頼できる問題集を使うと良いでしょう。

過去問を解くことで、本番の問題傾向を正確に把握できます。

また、過去問だけでは数に限りがあるので、各出版社から出ている「予想・実戦問題集」を使いましょう。

ただし、出版社によっては、共通テストのレベル感とは異なる問題となっている場合があります。河合塾や駿台文庫が発行する「共通テスト総合問題集」(河合出版)や「実戦問題集」(駿台文庫)が比較的本番に近いレベルなので、おススメです。

また、学校で購入することが多い「予想問題パック」(河合出版)、「予想問題パック」(駿台文庫)を活用するのもおすすめです。全科目がセットになっており、本番のような演習が可能です。

共通テスト得点率別の目標設定と対策方法

共通テストで目指す合計点の得点率に応じて、目標となる大学や、必要な対策は大きく異なります。それぞれの得点率に応じた戦略を、具体的に解説します。

得点率60%〜:地方の国公立大学を目指す場合

得点率60%前後を目指す場合は、苦手科目や苦手分野があっても、十分に得点できる可能性があります。

全体の基礎学力を定着させつつ、得意で高得点が期待できる科目を、重点的に対策することが重要です。

得点率70%前後:地方中核都市の国公立大学を目指す場合

得点率70%を目指す場合は、たとえ苦手科目があったとしても、得意科目でその分をカバーする戦略が有効です。

二次試験で必要となる科目を中心に高得点(80%以上)を狙いましょう。

二次試験で使わない科目については、学校の授業をベースに、最低限の対策で済ませるなど、メリハリをつけた勉強が求められます。

得点率75%〜80%:旧帝国大学や医学部以外を目指す場合

得点率75%〜80%を目指す場合、全科目でバランスよく得点を取る必要があります。

特に二次試験で必要となる科目では、ハイレベルな得点(85%〜90%)を目指すべきです。一方で、共通テストのみで使う科目については、失点を最小限に抑える対策を行うことが重要です。

ただし、国語は本番で点数が大きく変動しやすいため、他の科目で安定して80~85%以上を目標とするのが安全策です。

得点率80%〜:医学部を目指す場合

医学部を目指す場合、共通テストだけでなく、二次試験でも高い得点率(70%〜80%)が求められる大学が多いため、二次試験での逆転は非常に難しいといえます。

共通テストで高得点を取ることが必須です。

そのため、共通テスト対策は早めに開始し、苦手科目を絶対に作らないようにすることが重要です。二次試験で必要のない科目であっても、共通テストで満遍なく高得点を狙う必要があります。

得点率85%以上:東大や難関大学の医学部を目指す場合

東大や難関大学の医学部を目指す場合、共通テスト対策を始める頃には、すでに対策をしなくても高得点(目標得点)に達している科目が、複数ある状態が理想です。

特に数学や英語など、得点の稼ぎやすい科目での安定した成績が求められます。

一方で、苦手な科目については、駿台文庫の「『短期攻略大学入学共通テスト』シリーズ」(駿台文庫)などを利用して、短期攻略で効率的に克服する必要があります。

共通テスト対策の注意点

共通テスト対策を進める上で、効率よく得点力を伸ばすためには、注意すべきポイントがいくつかあります。以下では、具体的な方法や保護者の方ができるサポートについて詳しく解説します。

共通テスト対策は復習がカギ

共通テスト対策では、問題を解くだけで満足せず、復習を徹底することが重要です。

通しで問題を解いた後は、同じ間違いを繰り返さないようにするために、復習に時間をかける必要があります。

たとえ60分の演習に対して、復習に120分かかったとしても、復習を積み重ねることで、徐々に復習時間は短縮されていくものです。

また、過去に自分がしたミスや間違いの種類、特に間違えやすい分野についてはメモを取っておくことが大切です。

その記録を分析することで、自分の弱点を把握し、同じ間違いを防ぐことができます。

例えば、計算ミスが多い場合には、計算ミスの原因がどこにあるのかを、深掘りして確認することが必要です。

こうした地道な作業が、得点力の安定につながります。

通しで演習する際の注意点

通しで問題を解く練習を行う際には、単に問題を解くだけでなく、戦略を意識することが大切です。

特に英語(リーディング)や国語のような科目では、どの順番で解くのか、どの問題にどれだけの時間を割くのか、といった具体的な戦略を練りながら、取り組むことが必要です。

ただ漠然と問題に向き合うのではなく、時間配分や順序を意識して練習することで、本番でも効率よく得点を取れるようになります。

さらに、練習時には実際の試験時間より、5分短い時間を設定することをおすすめします。

この工夫により、残り5分を使った、見直しの習慣を身につけることができます。

特に共通テストはマークシート形式のため、正しい箇所にマークできているかを、チェックすることが重要です。

自己採点の結果と実際の得点が大きくずれる場合、志望校の選定に誤りが生じる可能性があるため、自己採点の精度を高める練習も欠かせません。

目標点が安定的に取れるまでは妥協しない

通しの練習を何回分、何年分解けば良いかについては、明確な基準はありません。

しかし、目標とする点数が安定的に取れるようになるまで、復習を怠らないことが大切です。具体的には、3〜5回程度連続して目標点に到達することを目指して、練習を繰り返すと良いでしょう。

本番では誰しも、緊張や不安を感じます。

練習段階で、安定的に高得点が取れるようになることが、自信につながります。焦らずに復習を重ねることで、本番でのパフォーマンスを最大限発揮できる状態を作ることができます。

保護者の方ができること

共通テスト対策が始まっているということは、受験勉強もいよいよ佳境に入っている時期です。

このタイミングでは、お子さん本人が、最も不安やプレッシャーを感じていることを理解し、信じて見守る姿勢が何よりも大切です。

しかしながら、保護者の方が不安になり、その結果、お子さんに過度なプレッシャーをかける言動をしてしまうことがあります。お子さんが安心して勉強に取り組むためには、保護者の方がどっしりと構えていることが重要です。

また、この時期に特に気をつけたいのが体調管理です。

家の温度や湿度の調整、栄養バランスの取れた食事の提供といった、基本的なサポートが、お子さんの学習効率を大きく左右します。普段当たり前に行っていることこそが、実は受験期に最も重要なサポートになります。

保護者の方自身も、自分が十分なサポートをしていることに自信を持ってください。また、お子さんを信頼して見守ることで、お子さんが本番に向けて、全力を尽くせる環境を整えてください。

共通テスト対策では、問題を解くだけでなく、復習や戦略的な練習、保護者の方のサポートが一体となることで、より良い結果につながります。最後まであきらめずに取り組んでいきましょう。

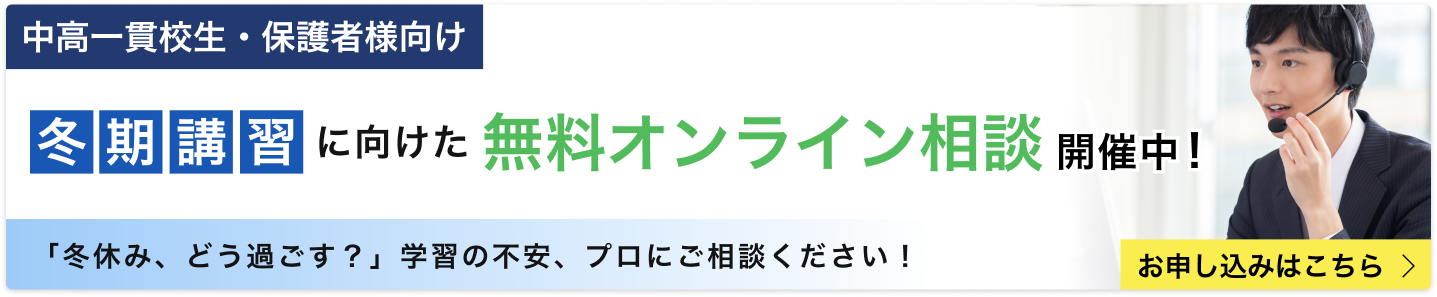

中高一貫校専門の個別指導塾「WAYS」で成績アップを目指す

共通テスト対策は、特徴的な傾向がある科目も多く、傾向に合った対策が欠かせません。

しかし、いかに傾向に合った対策を行っても、基礎的な学力が担保されていないければ、対策に意味はありません。

中高一貫校専門の個別指導塾「WAYS」は、中高一貫校に通うお子さんの成績向上を目指す保護者の方にとって、心強い味方です。

特に中高一貫校生にとって、共通テストに向けた基礎学力を伸ばすには、学校のカリキュラムに沿った学習が最も近道です。WAYSでは、中高一貫校専門としての知見を活かし、学校の授業を妨げることなく、効率的に学力を向上させる指導を強みとしています。

WAYSの指導を受けた中高一貫校生の82.9%が成績向上を達成しており、多くの保護者から高い評価をいただいています。

WAYSの成績アップのノウハウ、料金体系、入塾までの流れ、さらには大学合格実績など、詳細を知りたい方は、今すぐこのページからWebパンフレットをご請求ください。お子さんの未来のために、効果的なサポートを選びましょう。

![改訂第2版 大学入学共通テスト 英語[リーディング]の点数が面白いほどとれる本 0からはじめて100までねらえる](https://m.media-amazon.com/images/I/51+pg3ajx6L._SL500_.jpg)